Кто изобрёл цветную фотографию? — Блог проекта «Наследие С. М. Прокудина-Горского» (www.prokudin-gorsky.org) — LiveJournal

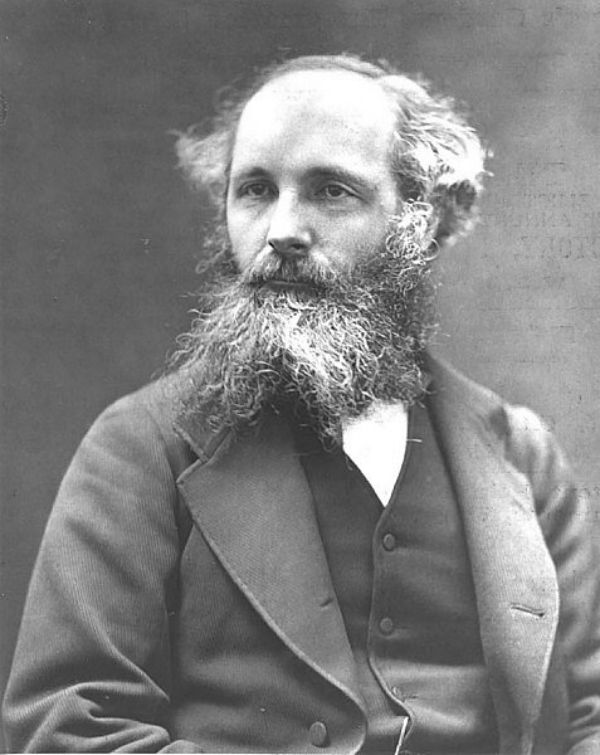

Бороться с мифами дело бесполезное и по Интернету всегда будет ходить пресловутое «Прокудин-Горский (первая в мире цветная фотография)».Кто же на самом деле изобрёл цветную фотографию? Может быть Джеймс Клерк Максвелл, которому в 1861 году удалось то ли случайно, то ли в результате хитрого трюка получить первое цветное изображение из непригодных для этого материалов? Нет, это было бы слишком смелым утверждением. В действительности процесс изобретения цветной фотографии, как и велосипеда, занял несколько десятилетий и у неё множество «отцов».

В качестве иллюстрации можно привести : хронологический список всех французских патентов в области цветной фотографии до 1920 года. В этом списке десятки фамилий, при том, что в него не вошли даже такие ключевые фигуры как Д.К. Максвелл, Вильгельм Фогель или Адольф Мите!

Первый патент датируется ещё 1855-м годом! Его получил некто Тестю де Борегар (Testud de Beauregard), назвавший своё изобретение «Système d’épreuves photographiques et de coloration par le soleil» («Система фотофиксации и колоризации солнцем»).

Лишь некоторые имена нам знакомы.

Третьим номером в списке (1868 г.) значится Дюко дю Орон с патентом под громким названием «Цвета в фотографии, решение проблемы».

Фамилия «Люмьер» в первый раз упомянута в 1896 году.

Американец Ф.Ю. Айвз появляется в этом списке в 1897 году, название патента «Perfectionnements dans les procédés et appareils pour projeter sur un écran des photographies en couleur» («Усовершенствования в способах и аппаратах для проецирования на экран цветных фотографий».

Наш Прокудин-Горский в самом конце списка: его первый патент 1920 г. называется «Улучшения в производстве цветных изображений, а именно для фотографического и кинематографического проецирования». Второй патент посвящен улучшениям в оборудование для производства цветных диапозитивов.

Конечно, это лишь «французская версия» история изобретения цветной фотографии, кусок общей картины, охватить которую целиком едва ли смогут даже самые дотошные исследователи.

Цветная фотография история создания. Цветная фотография. Изобретение цветной фотографии

Первое упоминание о создании изображения на стене было сделано в Китае за пять веков до нашей эры. Однако фактическое начало развития фотографии в современном понимании относится к 1828 году, когда был создан первый снимок, запечатлевший человеческую фигуру. Это стало возможным в результате открытия в 1634 году химиком Гомбергом светочувствительности азотнокислого серебра, а врачом Шульце в 1727 году была обнаружена чувствительность хлористого серебра к свету. Затем Честером Муром был разработан объектив-ахромат, шведский химик Шееле сделал возможным обеспечить устойчивость снимков к свету (1777 год).

Интересная и познавательная история изобретения фотографии будет поведана читателю далее.

Зарождение фотодела

Многочисленные опыты по созданию устойчивого фотоснимка привели к получению на латунной пластинке по технологии гелиографии (1827 г.) устойчивого снимка, дошедшего до наших дней. Официальное сообщение об открытии Дагера и Ньепса дагеротипии, сделанное в январе 1839 года физиком Франсуа Араго на заседании Академии наук в Париже, признано датой изобретения фотографии официально.

Официальное сообщение об открытии Дагера и Ньепса дагеротипии, сделанное в январе 1839 года физиком Франсуа Араго на заседании Академии наук в Париже, признано датой изобретения фотографии официально.

Развитие фотографии на первом этапе

В своем развитии XIX век, который характеризуется промышленными, кардинальными социальными изменениями, сделал изобретение фотографии необходимостью. Активно развивающееся динамичное общество уже не могло удовлетворить рукотворное изображение. В начале своего появления фотоснимки носили прикладной характер и воспринимались как вспомогательное средство. К примеру, с целью документирования ботанических образцов или для фиксации конкретных объектов, событий, запечатления найденных артефактов. Распространенное ныне фотографирование людей и других живых объектов на заре фотографии, изобретения 19 века, было затруднительным и дорогостоящим процессом.

Получение негатива состоит из нескольких этапов:

- Подготовленную серебряную пластину помещают в камеру-обскуру.

- После открытия объектива появляется чуть заметное изображение в слое йодистого серебра под действием солнечных лучей.

- Закрепление изображения проводилось обработкой парами ртути в темноте вынутой пластины и последующей обработкой раствором поваренной соли (гипосульфита).

Альтернативные методы

Изобретением фотографии занимались многие ученые. Так, английский изобретатель Фоке Тальбот, работавший в тот же период, что и французы, получил фотографию, изобретение века, другим способом. В камере-обскуре изображение получают на пропитанной светочувствительным раствором бумаге. Затем снимок проявляют и закрепляют, а уже с негатива печатают позитивное изображение на специальной бумаге.

Недостатком обоих методов является необходимость длительного стояния (30 минут) перед камерой в неподвижном состоянии. Кроме того, использование паров нагретой ртути для получения дагерротипа небезопасно для здоровья.

Изобретение цветной фотографии

Между фотографией в черно-белом цвете и цветной лежит расстояние длиной в 30 лет. Английский физик и математик Джеймс Максвелл с помощью фильтров разного цвета сделал три цветных снимка одного и того же предмета. Следующим стало изобретение Луи Хайрона из Франции. Для получения цветных фотографий он использовал сенсибилизированные хлорофиллом фотоматериалы. Экспонируя через цветные светофильтры черно-белые пластины, он получал цветоделенные негативы. Затем изображения с трех негативов сводились в одно с помощью хроноскопа, и получался цветной снимок.

Английский физик и математик Джеймс Максвелл с помощью фильтров разного цвета сделал три цветных снимка одного и того же предмета. Следующим стало изобретение Луи Хайрона из Франции. Для получения цветных фотографий он использовал сенсибилизированные хлорофиллом фотоматериалы. Экспонируя через цветные светофильтры черно-белые пластины, он получал цветоделенные негативы. Затем изображения с трех негативов сводились в одно с помощью хроноскопа, и получался цветной снимок.

Усовершенствование цветной фотографии

Луи Дюко дю Орон, копируя три негатива на желатиновые позитивы, окрашенные в соответствующие цвета, упростил процесс получения цветной фотографии (кратко об изобретении вам уже известно). Сложенные в сэндвич три желатиновых позитива, освещенные белым светом, проецировались одним аппаратом. В то время воплотить свою идею в жизнь изобретатель не смог из-за низкого уровня технологии фотоэмульсии. В дальнейшем его метод стал основой для появления многослойных фотоматериалов, которыми являются современные цветные пленки. В 1861 году на основе трехцветной технологии Томасом Саттоном был сделан впервые в мире цветной снимок. Неплохие снимки получались с помощью фотопластинок «Братьев Люмьер», которые начали продаваться с 1907 года.

В 1861 году на основе трехцветной технологии Томасом Саттоном был сделан впервые в мире цветной снимок. Неплохие снимки получались с помощью фотопластинок «Братьев Люмьер», которые начали продаваться с 1907 года.

Дальнейшее развитие цветной фотографии

Настоящий прорыв в создании изображений в цвете был сделан с изобретением в 1935 году цветной фотопленки 35 мм. Удивительно высокое качество изображения получалось благодаря цветной пленке Kodachrome 25, которая только недавно была снята с производства. Качество пленки настолько высокое, что и спустя полвека сделанные в то время слайды выглядят так же, как и при проявке. Недостатком является то, что красители вводились на стадии правки, что было возможно только в лаборатории, находящейся в Канзасе.

Первая негативная пленка, позволяющая получить цветные снимки, была выпущена «Кодаком» в 1942 году. Однако вплоть до 1978 года, когда проявка пленки стала доступной и в домашних условиях, цветные слайды Kodachrome были самыми популярными и распространенными.

Аппаратура для фотосъемки

Первым фотоаппаратом считается разработанная английским фотографом Сэттоном в 1861 году модель, состоящая из большого ящика с крышкой наверху и штатива. Крышка не пропускала свет, но через нее можно было смотреть. В ящике с помощью зеркал формировалось изображение на стеклянной пластине. Активное развитие фотографии датируется 1889 годом, когда Джорджем Истменом была запатентована быстрая фотокамера, названная им «Кодак».

Следующим шагом в фотоиндустрии стало создание в 1914 году немецким изобретателем по имени О. Барнак небольшой фотокамеры, в которую заправлялась пленка. На основании этой идеи спустя десять лет фирма Leitz Company под маркой Leica начала массовый выпуск пленочных фотоаппаратов с функциями фокусировки и задержки при съемке. Такой аппарат дал возможность значительному количеству фотолюбителей делать снимки без участия профессионалов. Выпуск в 1963 году аппаратов Polaroid, где снимок получается мгновенно, привел к настоящей революции в сфере фотографирования.

Цифровые фотоаппараты

Развитие электроники привело к появлению цифровой фотографии. Пионером в этом направлении стала компания Fujifilm, которая в 1978 году выпустила первую цифровую фотокамеру. Принцип их действия основан на изобретении Бойла и Смита, которые предложили прибор с зарядовой связью. Первый цифровой аппарат весил три килограмма, а снимок записывался в течение 23 секунд.

Массовое активное развитие цифровых фотокамер датируется 1995 годом. На современном рынке фотоиндустрии предлагаются в огромном ассортименте модели цифровых фотокамер, видеокамер, мобилок со встроенными фотокамерами. В них за получение красивого снимка отвечает богатое программное обеспечение. К тому же на компьютере можно дополнительно откорректировать цифровое фото.

Этапы создания фотоматериалов

Открытия в сфере фотоиндустрии были связаны со стремлением запечатлеть визуальную информацию техническими средствами, добиться четких, точных изображений. Такие снимки имеют познавательную, художественную ценность и значение для общества и отдельных индивидов. Главным в этом является поиск способов закрепления и получения устойчивого изображения любого объекта.

Главным в этом является поиск способов закрепления и получения устойчивого изображения любого объекта.

Первая фотография была получена с помощью камеры-обскуры на покрытой тонким асфальтовым слоем металлической пластине. Изобретение в 1871 году Ричардом Мэддоксом желатинной эмульсии сделало возможным в промышленных условиях производить фотоматериалы.

Лавандовое масло и керосин использовались для вымывания асфальта из незакрепленных и неосвещенных мест. Совершенствуя изобретение Ньепса, Дагер предложил для экспонирования серебряную пластину, которую спустя полчаса выдержки в темной комнате держал над парами ртути. Закреплялось изображение раствором поваренной соли. В методе Тальбота, который он назвал капотонией и который был предложен в то же время, что и дагеротип, использовалась бумага, покрытая слоем хлорида серебра. Бумажные негативы Тальбота позволяли делать большое количество копий, но изображение было нечетким.

Желатиновая эмульсия

Предложение Истмена поливать желатиновую эмульсию на целлулоид, появившийся в 1884 году новый материал, привело к появлению фотопленки. Замена тяжелых пластин, которые могли повредиться при неосторожном обращении, на целлулоидную пленку не только облегчило работу фотографов, но и открыло новые горизонты конструирования фотокамер.

Замена тяжелых пластин, которые могли повредиться при неосторожном обращении, на целлулоидную пленку не только облегчило работу фотографов, но и открыло новые горизонты конструирования фотокамер.

Братья Люмьер предложили производить пленку в виде рулона, а Эдисон усовершенствовал ее перфорацией, и с 1982 года и до сегодня она используется в таком же виде. Единственной заменой была то, что вместо горючего целлулоида применяют целлюлозно-ацетатный материал. Изобретение фотоэмульсии позволило заменить бумагу, металлические пластины и стекло на более подходящий материал. Последним достижением стала замена рулонной пленки на цифру.

Развитие фотодела в России

Самый первый дагерротипный прибор в России появился буквально через год после изобретения фотографии. Алексей Греков, начиная с 1840 года, наладил изготовление дагеротипных аппаратов, предлагал сервисные и консультативные услуги. Большой мастер фотографии Левицкий предложил существенное улучшение прибора в виде кожаного меха между стойкой и корпусом аппарата.

- Стереоскопический аппарат.

- Шторный затвор.

- Автоматическая регулировка выдержки.

В советское время было разработано и внедрено в производство более двухсот моделей фотоаппаратов. В настоящее время внимание изобретателей направленно на повышение уровня разрешающей способности.

Сведения об изобретении кинематографа

Фотография была одним из первых шагов к кинематографу. Изначально многие ученые трудились над тем, чтобы создать аппарат, который бы мог оживить рисунок. После появления фотографии, в 1877 году, была изобретена хронофотография — разновидность фотографии, позволяющая записать движение объекта при помощи фотосъемки. Это был существенный шаг в развитии кинематографа. Изобретение фотографии — одно из самых значимых достижений XIX века. И с этим сложно поспорить.

глаз

.Человек с рождения получает постулат: солнечный свет — белый. Цвет имеют предметы, поскольку они окрашены. Некоторые цветовые особенности света были известны давно, но вызывали интерес скорее у живописцев, философов и детей.

Цвет имеют предметы, поскольку они окрашены. Некоторые цветовые особенности света были известны давно, но вызывали интерес скорее у живописцев, философов и детей.

Фотокамера для «трехцветной» съемки Э.Козловского (1901):

У истоков цвета

Распространено заблуждение, что именно Ньютон открыл, будто солнечный луч состоит из сочетания семи цветов, наглядно продемонстрировав это на опыте с трехгранной стеклянной призмой. Это не совсем верно, поскольку такая призма уже давно была любимой игрушкой ребятишек того времени, любивших пускать солнечные зайчики и играть с радугой в лужах. Но в 1666 г. 23-летний Исаак Ньютон, всю жизнь интересовавшийся оптикой, первым публично заявил, что различие цвета — это отнюдь не объективное явление природы, а сам «белый» свет — всего лишь субъективное восприятие человеческого глаза .

Камера «трихромик» начала XX века. Три фильтра основных цветов создают три негатива, которые при сложении образуют натуральный цвет:

Ньютон продемонстрировал, что пропущенный через призму солнечный луч раскладывается на семь основных цветов — от красного до фиолетового, однако объяснял их отличие друг от друга различием в размере частиц (корпускул), попадающих в человеческий глаз

. Самыми большими он считал корпускулы красного цвета, самыми маленькими — фиолетового. Ньютону также принадлежит и другое важное открытие. Он показал эффект, который впоследствии будет назван «цветовыми кольцами Ньютона»: если осветить двояковыпуклую линзу

Самыми большими он считал корпускулы красного цвета, самыми маленькими — фиолетового. Ньютону также принадлежит и другое важное открытие. Он показал эффект, который впоследствии будет назван «цветовыми кольцами Ньютона»: если осветить двояковыпуклую линзу

Проекционный фонарь для трехцветной фотографии:

Через полтора столетия после Ньютона другой исследователь — Гершель (именно он предложил для закрепления снимков использовать тиосульфат натрия, незаменимый и по сей день) обнаружил, что лучи солнечного света, воздействуя на галоидное серебро*, позволяют получать изображения цвета, почти идентичного цвету снимаемого объекта, т.е. цвета, образованного смешением семи основных цветов. Гершель также обнаружил, что в зависимости от того, какие именно лучи отражают тот или иной предмет, он воспринимается нами как окрашенный в тот или иной цвет. Например, зеленое яблоко кажется зеленым, потому что отражает зеленые лучи спектра, а остальные поглощает. Так было положено начало

цветной

фотографии. К сожалению, Гершелю не удалось найти технологию устойчивого закрепления цвета, полученного на галоидном серебре, — краски быстро темнели на свету. Кроме того, галоидное серебро более чувствительно к сине-голубым лучам и значительно слабее воспринимает желтые и красные. Так что для «равноправной» передачи полного спектра нужно было найти способ сделать фотоматериалы цветочувствительными.

Например, зеленое яблоко кажется зеленым, потому что отражает зеленые лучи спектра, а остальные поглощает. Так было положено начало

цветной

фотографии. К сожалению, Гершелю не удалось найти технологию устойчивого закрепления цвета, полученного на галоидном серебре, — краски быстро темнели на свету. Кроме того, галоидное серебро более чувствительно к сине-голубым лучам и значительно слабее воспринимает желтые и красные. Так что для «равноправной» передачи полного спектра нужно было найти способ сделать фотоматериалы цветочувствительными.

В середине второй мировой войны появился способ «Кодаколор», которым и сделан снимок английского истребителя «Киттихок» на территории Северной Африки

Цветная фотография и черно-белая — почти ровесницы. Мир был еще поражен черно-белым изображением окружающей действительности, а пионеры фотографии уже работали над созданием цветных фотоснимков.

Кое-кто пошел по легкому пути и просто подкрашивал черно-белые фотографии вручную. Первые «настоящие» цветные снимки были сделаны еще в 1830 году.

Краеугольным камнем фотографического процесса являются свойства света. Еще в 1725 году Йоганн X. Шульце сделал важнейшее открытие — он доказал, что смешанный с мелом нитрат серебра потемнел под воздействием именно света, а не воздуха или тепла. Спустя 52 года шведский химик Карл В. Шиле пришел к тем же выводам, ставя опыты с хлоридом серебра. Это вещество почернело, когда находилось в световой среде, а не в тепловой. Но Шиле пошел дальше. Он обнаружил, что свет фиолетовой части спектра заставляет хлористое серебро темнеть быстрее, чем свет других цветов спектра.

В 1826 году Жозеф-Нисефор Ньепс получил первое, расплывчатое, но устойчивое изображение. Это были крыши домов и трубы, видимые из его кабинета. Снимок был сделан в солнечный день, и экспонирование продолжалось восемь часов.

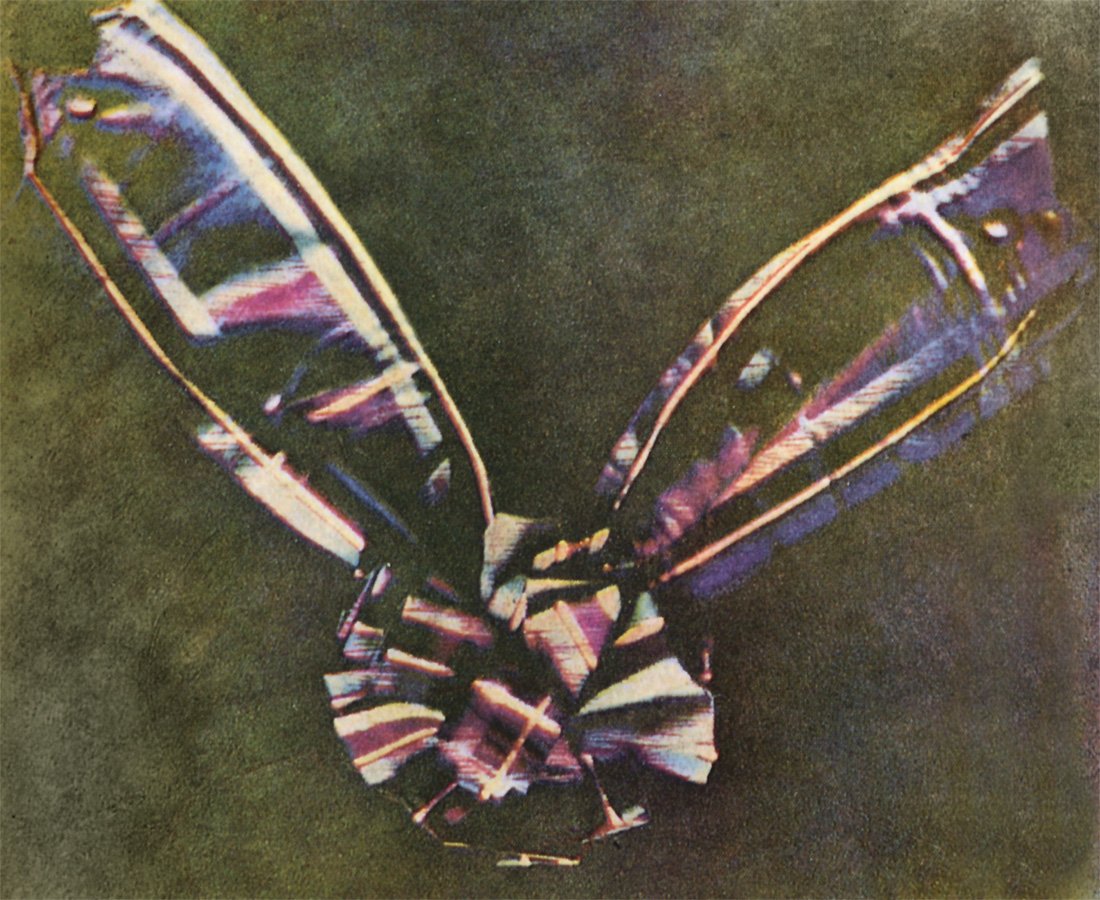

На «вялом» изображении клетчатой ленты, полученном в 1861 году Джеймсом Кларком Максвеллом через цветные светофильтры, цвета переданы довольно точно и это произвело большое впечатление на аудиторию

Первые цветные изображения

Первые попытки получить цветное изображение прямым методом дали результаты в 1891 году, успеха добился физик из Сорбонны Габриэль Липман. На фотопластинке Липмана беззернистая фотоэмульсия находилась в контакте со слоем жидкой ртути. Когда свет падал на фотоэмульсию, он проходил сквозь нее и отражался от ртути. Входящий свет «сталкивался» с исходящим, в результате образовывались стоячие волны — устойчивый рисунок, в котором яркие места чередуются с темными

, серебряные зерна давали аналогичный рисунок на проявленной эмульсии. Проявленный негатив помещали на черный материал и просматривали через отражатель. Белый свет освещал негатив, проходил через эмульсию и отражался рисунком серебряных зерен на эмульсии, и отраженный свет получал цветовую окраску в соответствующих пропорциях. Обработанная пластинка давала точные и яркие цвета, но видеть их можно было лишь стоя прямо перед пластинкой.

На фотопластинке Липмана беззернистая фотоэмульсия находилась в контакте со слоем жидкой ртути. Когда свет падал на фотоэмульсию, он проходил сквозь нее и отражался от ртути. Входящий свет «сталкивался» с исходящим, в результате образовывались стоячие волны — устойчивый рисунок, в котором яркие места чередуются с темными

, серебряные зерна давали аналогичный рисунок на проявленной эмульсии. Проявленный негатив помещали на черный материал и просматривали через отражатель. Белый свет освещал негатив, проходил через эмульсию и отражался рисунком серебряных зерен на эмульсии, и отраженный свет получал цветовую окраску в соответствующих пропорциях. Обработанная пластинка давала точные и яркие цвета, но видеть их можно было лишь стоя прямо перед пластинкой.

Липман превзошел своих современников в точности цветопередачи, но чрезмерная продолжительность экспонирования и другие технические препятствия помешали его методу найти практическое применение. Работа Липмана показала, что ученым следует сосредоточить внимание и на косвенных методах.

Проектор «Кромскоп» Фредерика Айвиса применялся для проецирования изображений (корзина с фруктами), полученных аппаратом, позволяющим размещать все три негатива на одной фотопластинке. Светофильтры и зеркала «Кромскопа» объединяли частичные позитивы в одно совмещенное изображение

В 1855 году Максвелл доказал, что путем смешения красного, зеленого и синего цветов в различных пропорциях можно получить любой другой цвет. Он понял, что это открытие поможет разработать метод цветной фотографии, для чего нужно выявлять цвета объекта на черно-белом изображении, сделанном через красный, зеленый и синий светофильтры.

Шесть лет спустя Максвелл продемонстрировал свой метод (известный теперь, как аддитивный метод) большой аудитории ученых в Лондоне. Он показал, как можно получить цветное изображение куска клетчатой ленты. Фотограф сделал три отдельных снимка ленты, один с красным светофильтром, один — с зеленым, и один — с синим. С каждого негатива был изготовлен черно-белый позитив. Затем каждый позитив был спроецирован на экран светом соответствующего цвета. Красное, зеленое и синее изображения совпали на экране, и получилось естественное цветное изображение объекта съемки.

В те времена имелась фотоэмульсия, чувствительная лишь к синим, фиолетовым и ультрафиолетовым лучам, и для ученых последующих поколений успех Максвелла остался загадкой. Пластинка, чувствительная к зеленому, была создана Германом Фогелем только в 1873 году, а панхроматические фотопластинки, чувствительные ко всем цветам спектра, появились в продаже только в 1906 году. Однако сейчас известно, что Максвеллу помогли два счастливых совпадения. Красные цвета ленты отразили ультрафиолетовый свет, который зафиксировался на пластинке, а зеленый светофильтр частично пропустил синий свет.

Красные цвета ленты отразили ультрафиолетовый свет, который зафиксировался на пластинке, а зеленый светофильтр частично пропустил синий свет.

За создание фотопластинки, передающей цвет за счет интерференции света, Габриэль Липман получил Нобелевскую премию. Попугай — одна из его работ

В конце 60-х годов прошлого века два француза, работавшие независимо друг от друга, обнародовали свои теории цветного процесса. Это были Луи Дюко дю Орон, неистово трудившийся в провинции, и Шарль Кро, живой и общительный парижанин, переполненный идеями. Каждый предложил новый метод с использованием красителей, который лег в основу субтрактивного цветного способа. Идеи дю Орона обобщали целый ряд сведений по фотографии, в том числе по субтрактивному и аддитивному способам. На предложениях дю Орона были основаны многие последующие открытия. Например, он предложил растровую фотопластинку, каждый слой которой был чувствителен к одному из основных цветов. Однако наиболее перспективным оказалось решение об использовании красителей.

Как и Максвелл, дю Орон получил три отдельных черно-белых негатива для основных цветов с помощью цветных светофильтров, но затем он изготовил отдельные цветные позитивы, в желатиновом покрытии которых содержались красители. Цвета этих красителей были дополнительными к цветам светофильтров (например, позитив из негатива с красным светофильтром содержал сине-зеленый краситель, вычитающий красный свет). Далее требовалось эти цветные изображения совместить и осветить белым светом, в результате на бумаге получался цветной отпечаток, а на стекле — цветной позитив. Каждый слой вычитал из белого света соответствующие величины красного, зеленого или синего. Этим методом дю Орон получал и отпечатки, и позитивы. Таким образом, частично он применил аддитивный метод Максвелла, он развил его, увидев перспективу в субтрактивном цветном способе. Дальнейшее воплощение его идей было, к сожалению, в те времена невозможно — уровень развития химии не позволял обходиться без трех отдельных цветных позитивов и решить проблему совмещения.

На пути энтузиастов цветной фотографии стояло много трудностей. Одна из основных заключалась в необходимости давать три отдельных экспозиции через три разных светофильтра. Это был длительный и трудоемкий процесс, особенно при работе с коллодиевыми влажными фотопластинками — фотограф, работавший под открытым небом, должен носить с собой портативную фотолабораторию. Начиная с 70-х годов прошлого века положение немного улучшилось, потому что в продаже появились предварительно сенсибилизированные сухие фотопластинки. Еще одна трудность заключалась в необходимости применять очень длительную экспозицию, при внезапном изменении освещения, погоды или положения объекта съемки нарушался цветовой баланс окончательного изображения. С появлением фотоаппаратов, способных экспонировать три негатива одновременно, положение несколько улучшилось. Например, изобретенный американцем Фредериком Айвисом фотоаппарат позволял располагать все три негатива на одной пластинке, это произошло в 90-х годах.

Эти бабочки были сфотографированы в 1893 году Джоном Джоули с применением растровой фотопластинки. Чтобы создать комбинированный светофильтр, он нанес на стекло микроскопические и прозрачные полоски красного, зеленого и синего цветов, около 200 на дюйм (2,5 см). В аппарате фильтр помещался против фотопластинки, он фильтровал экспонируемый свет и фиксировал его тональные величины на фотопластинке в черно-белом цвете. Затем изготовлялся позитив и совмещался с тем же растром, в результате при проецировании воссоздавались цвета объекта съемки

Чтобы создать комбинированный светофильтр, он нанес на стекло микроскопические и прозрачные полоски красного, зеленого и синего цветов, около 200 на дюйм (2,5 см). В аппарате фильтр помещался против фотопластинки, он фильтровал экспонируемый свет и фиксировал его тональные величины на фотопластинке в черно-белом цвете. Затем изготовлялся позитив и совмещался с тем же растром, в результате при проецировании воссоздавались цвета объекта съемки

В 1888 году в продажу поступил ручной съемочный аппарат Джорджа Истмена «Кодак» стоимостью 25 долларов и сразу привлек к себе внимание американских граждан. С его появлением поиски в области цветной фотографии начались с новой силой. К этому времени черно-белая фотография уже стала достоянием масс, а цветопередача еще нуждалась в практической и теоретической разработке.

Единственным действенным средством воссоздания цвета остался аддитивный метод. В 1893 году дублинец Джон Джоули изобрел процесс, аналогичный описанному ранее дю Ороном. Вместо трех негативов он сделал один; вместо изображения, составленного из трех цветных позитивов, он проецировал через трехцветный светофильтр один позитив, в результате получалось многоцветное изображение. Вплоть до 30-х годов нашего века растровые фотопластинки одного или другого типа позволяли получать приемлемое, а иногда просто хорошее цветное изображение.

Вплоть до 30-х годов нашего века растровые фотопластинки одного или другого типа позволяли получать приемлемое, а иногда просто хорошее цветное изображение.

От «Автохрома» до «Поляколора»

Этот микрофотоснимок показывает, как беспорядочно разбросаны частички крахмала, покрашенные в три основных цвета и образующие растровый фильтр на фотопластинке, разработанной братьями Люмьер в 1907 г.

Изображение, полученное в 1893 году Джоном Джоули с помощью трехцветного фильтра, не отличалось высокой резкостью, но вскоре братьями Огюстом и Луи Люмьер, основателями общественного кинематографа, был сделан следующий шаг. На своей фабрике в Лионе братья Люмьер разработали новую растровую фотопластинку, которая в 1907 году поступила в продажу под названием «Автохром». Чтобы создать свой светофильтр, одну сторону стеклянной пластинки они покрыли маленькими круглыми частичками прозрачного крахмала, бессистемно окрашенного в основные цвета, а затем спрессованного. Зазоры они заполнили углеродной сажей, а для создания водонепроницаемости нанесли сверху слой лака. К тому времени уже появилась панхроматическая эмульсия, и братья Люмьер нанесли ее слой с обратной стороны пластинки. Принцип был тот же, что и у Джоули, но светофильтр Люмьеров состоял не из параллельных линий, а из точечной мозаики. Экспозиции при хорошем освещении не превышали одной-двух секунд, а экспонированная пластинка обрабатывалась по методу обращения, в результате получался цветной позитив.

К тому времени уже появилась панхроматическая эмульсия, и братья Люмьер нанесли ее слой с обратной стороны пластинки. Принцип был тот же, что и у Джоули, но светофильтр Люмьеров состоял не из параллельных линий, а из точечной мозаики. Экспозиции при хорошем освещении не превышали одной-двух секунд, а экспонированная пластинка обрабатывалась по методу обращения, в результате получался цветной позитив.

Впоследствии было изобретено еще несколько растровых способов, но слабость их заключалась в том, что сами фильтры поглощали около двух третей проходящего через них света, и изображения выходили темноватыми. Иногда частички одного цвета оказывались на автохромных пластинках рядом, и изображение получалось пятнистым, тем не менее, в 1913 году братья Люмьер изготовляли 6000 пластинок в день. Автохромные пластинки впервые позволили получать цветные изображения действительно простым способом. Они пользовались повышенным спросом в течение 30 лет.

Хрупкие цвета портрета, сделанного неизвестным фотографом примерно в 1908 году, довольно характерны для способа «Автохром» братьев Люмьер

Аддитивный способ «Автохром» привлек к цвету внимание широкой публики, а в Германии уже велись исследования в совершенно другом направлении. В 1912 году Рудольф Фишер обнаружил существование химикатов, которые при проявлении пленки реагируют со светочувствительными галоидами в эмульсии, в результате образуются нерастворимые красители. Эти цветообразующие химикаты — цветные компоненты — могут вводиться в эмульсию. При проявлении пленки происходит восстановление красителей, и с их помощью создаются цветные изображения, которые потом могут совмещаться. Дю Орон добавлял красители к частичным позитивам, а Фишер показал, что красители могут создаваться в самой эмульсии. Открытие Фишера вернуло ученых к субтрактивным способам цветовоспроизведения с использованием красителей, поглощающих некоторые основные компоненты света — этот подход лежит в основе современного цветного процесса.

В 1912 году Рудольф Фишер обнаружил существование химикатов, которые при проявлении пленки реагируют со светочувствительными галоидами в эмульсии, в результате образуются нерастворимые красители. Эти цветообразующие химикаты — цветные компоненты — могут вводиться в эмульсию. При проявлении пленки происходит восстановление красителей, и с их помощью создаются цветные изображения, которые потом могут совмещаться. Дю Орон добавлял красители к частичным позитивам, а Фишер показал, что красители могут создаваться в самой эмульсии. Открытие Фишера вернуло ученых к субтрактивным способам цветовоспроизведения с использованием красителей, поглощающих некоторые основные компоненты света — этот подход лежит в основе современного цветного процесса.

В то время исследователи применяли стандартные красители, а экспериментировали с пленками в несколько эмульсионных слоев. В 1924 году в США старые школьные товарищи Леопольд Манне и Леопольд Годовский запатентовали двухслойную эмульсию — один слой был чувствителен к зеленому и сине-зеленому, другой — к красному. Чтобы сделать изображение цветным, они соединяли двойной негатив с черно-белым позитивом и воздействовали на них красителями. Но когда в 20-х годах стали известны результаты работы Фишера, они изменили направление исследований и занялись изучением краскообразующих компонентов в трехслойных эмульсиях.

Чтобы сделать изображение цветным, они соединяли двойной негатив с черно-белым позитивом и воздействовали на них красителями. Но когда в 20-х годах стали известны результаты работы Фишера, они изменили направление исследований и занялись изучением краскообразующих компонентов в трехслойных эмульсиях.

Однако американцы обнаружили, что не могут помешать красителям «переползать» с одного эмульсионного слоя на другой, поэтому решили поместить их в проявитель. Такая тактика принесла успех, и в 1935 году появилась первая субтрактивная цветная пленка «Кода-хром» с тремя эмульсионными слоями. Она предназначалась для любительского кино, но уже через год появилась пленка 35 мм для производства диапозитивов. Поскольку цветные компоненты для этих пленок добавлялись на стадии проявления, покупатель должен был отсылать отснятую пленку изготовителю для обработки. Те, кто пользовался пленкой 35 мм, получали обратно диапозитивы в картонных рамках, готовые для проецирования.

Реклама новой цветной пленки компании «Агфа» в 1936 году

В 1936 году компания «Агфа» выпустила в продажу цветную позитивную пленку 35 мм «Агфаколор», в эмульсии которой были цветные компоненты, что впервые дало фотографам возможность самим обрабатывать цветные пленки. Спустя еще шесть лет в США был внедрен способ «Кодаколор», который позволял получать богатые и красочные отпечатки. Основанный на негативном процессе, способ «Кодаколор» открыл эру моментальной цветной фотографии. Цветная печать стала исключительно популярной, но не менее интенсивно развивалось и моментальное цветное фото.

Спустя еще шесть лет в США был внедрен способ «Кодаколор», который позволял получать богатые и красочные отпечатки. Основанный на негативном процессе, способ «Кодаколор» открыл эру моментальной цветной фотографии. Цветная печать стала исключительно популярной, но не менее интенсивно развивалось и моментальное цветное фото.

Портрет, сделанный фотоаппаратом «Поляроид», показывает точность и быстроту цветовоспроизведения при моментальной фотосъемке, появившейся в 1963 году

Еще в конце 40-х годов корпорация «Поляроид» продала первый комплект для изготовления черно-белой фотографии за 60 секунд, а к 1963 году была завершена модернизация необходимая для производства в течение минуты цветных фотоснимков. Владельцу фотоаппарата «Поляроид» с пленкой «Поляколор» требуется только щелкнуть затвором, потянуть за язычок и изумленно наблюдать, как на куске белой бумаги за одну минуту в полном цвете проступают сфотографированные им люди или предметы.

Почти 200 лет назад француз Жозеф Нисефор Ньепс намазал на металлическую пластину тонкий слой асфальта и выставил ее на солнце в камере-обскуре. Так он получил первое в мире «отражение видимого». Снимок получился не самого лучшего качества, но именно с него начинается история фотографии.

Так он получил первое в мире «отражение видимого». Снимок получился не самого лучшего качества, но именно с него начинается история фотографии.

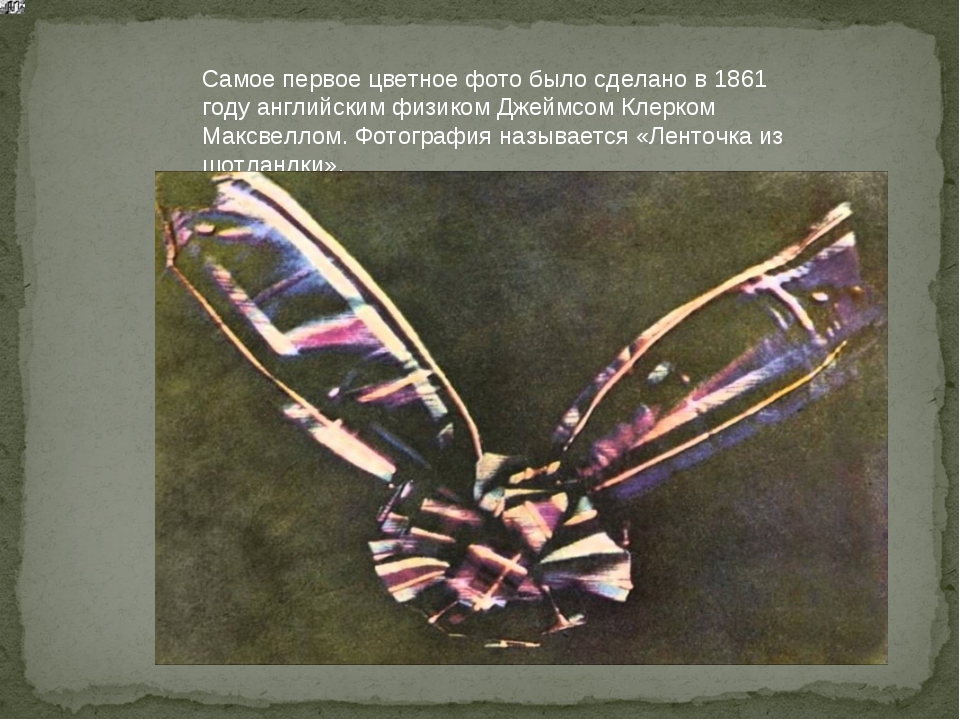

Еще каких-то 30-40 лет назад значительная часть фотографий, фильмов, телепередач были черно-белыми. Многие и не догадываются, что появилась цветная фотография намного раньше, чем мы думаем. 17 мая 1861 года известный английский физик Джеймс Максвелл во время лекции на тему особенностей цветового зрения в лондонском Королевском институте показал первую в мире цветную фотографию — «Ленточку из шотландки».

С тех пор фотография, помимо того что из черно-белой превратилась в цветную, получила еще много разновидностей: появилась съемка с воздуха и из космоса, фотомонтаж и рентген, автопортрет, подводное фото и 3D-фотография.

1826 — первая и старейшая фотография

Жозеф Нисефор Ньепс, французский фотограф, сделал этот снимок, используя восьмичасовую выдержку. Называется он «Вид из окна на Le Gras», последние годы демонстрировался в Harry Ransom Humanities Research Center в Техасском университете в Остине.

1838 — первая фотография другого человека

Луи Дагер сделал первую фотографию другого человека в 1838 году. Фотография Boulevard du Temple показывает оживленную улицу, которая выглядит пустынной (выдержка 10 минут, и потому движение незаметно), за исключением одного человека в левой нижней части фотографии (видно при увеличении).

1858 — первый фотомонтаж

В 1858 году Генри Пич Робинсон выполнил первый фотомонтаж, сведя несколько негативов в одно изображение.

Первая и самая известная скомбинированная фотография называлась Fading Away — она состоит из пяти негативов. Изображена смерть девочки от туберкулеза. Работа вызвала массу споров.

1861 — первая цветная фотография

Джеймс Клерк Максвелл, шотландский математик и физик-теоретик, получил первую цветную фотографию в 1861 году. Фотографические пластины, использованные в процессе, теперь хранятся в доме, где Максвелл родился (ныне это музей), — на Индиа-стрит, 14 в Эдинбурге.

1875 — первый автопортрет

Знаменитый американский фотограф Мэттью Брэди был первым человеком, который сфотографировал самого себя, т.е. сделал автопортрет.

Первыми воздушными фотографами были птицы. В 1903 году Юлиус Нойброннер соединил камеру и таймер и прикрепил ее к шее голубя. Это изобретение взяли на заметку в немецкой армии и использовали для военной разведки.

Первая подводная цветная фотография была сделана в Мексиканском заливе доктором Уильямом Лонгли и штатным фотографом National Geographic Чарльзом Мартином в 1926 году.

24 октября 1946 года 35-миллиметровая камера, размещенная на ракете V-2, сделала снимок с высоты 105 км над Землей.

Первая фотография, на которой изображена полностью освещенная Земля, известна как The Blue Marble («Голубой шар»). Снимок был сделан 7 декабря 1972 года командой космического корабля «Аполлон-17».

Ещё каких-то 30-40 лет назад значительная часть фотографий, фильмов, телепередач были чёрно-белыми. Многие и не догадываются, что появилась цветная фотография намного раньше, чем широко вошла в жизнь. В этом посте — о развитии цветной фотографии.

Многие и не догадываются, что появилась цветная фотография намного раньше, чем широко вошла в жизнь. В этом посте — о развитии цветной фотографии.

На самом деле попытки получить цветные снимки стали предприниматься ещё в середине 19 века, вскоре после того, как . Но изобретателей подстерегало множество технических сложностей. Помимо того, чтобы просто получить цветной снимок, были большие проблемы с правильной цветопередачей. Именно из-за разнообразных технических сложностей широкое внедрение цветной фотографии в жизнь растянулось на более, чем сотню лет. Тем не менее, благодаря усилиям энтузиастов, сегодня мы можем увидеть довольно качественные цветные фотографии 19 и начала 20 века.

«Ленточка из шотландки» — это фото считается первой в мире цветной фотографией. Его показал известный английский физик Джеймс Максвелл во время лекции на тему особенностей цветового зрения в лондонском Королевском институте 17 мая 1861 года.

Впрочем, фотографией Максвелл всерьёз не занимался, и пионером цветной фотографии стал француз Луи Артюр Дюко дю Орон. 23 ноября 1868 года он запатентовал первый метод получения цветных фотографий. Метод был довольно сложен и предусматривал трёхкратную съёмку нужного объекта через светофильтры, а искомая фотография получалась после совмещения трёх пластинок разных цветов.

23 ноября 1868 года он запатентовал первый метод получения цветных фотографий. Метод был довольно сложен и предусматривал трёхкратную съёмку нужного объекта через светофильтры, а искомая фотография получалась после совмещения трёх пластинок разных цветов.

Фотографии Луи Дюко дю Орона (1870-е)

В 1878 году Луи Дюко дю Орон представил свою коллекцию цветных фотографий на Всемирной выставке в Париже.

В 1873 г. немецким фотохимиком Германом Вильгельмом Фогелем было сделано открытие сенсибилизаторов — веществ, способных повышать чувствительность соединений серебра к лучам различной длины волны. Затем другой немецкий ученый Адольф Мите разработал сенсибилизаторы, делающие фотопластину чувствительной к разным участкам спектра. Он также сконструировал фотокамеру для трехцветной съемки и трехлучевой проектор для показа полученных цветных снимков. Это оборудование в действии впервые было продемонстрировано Адольфом Мите в Берлине в 1902 г.

Фотографии Адольфа Мите (начало 20 в. )

)

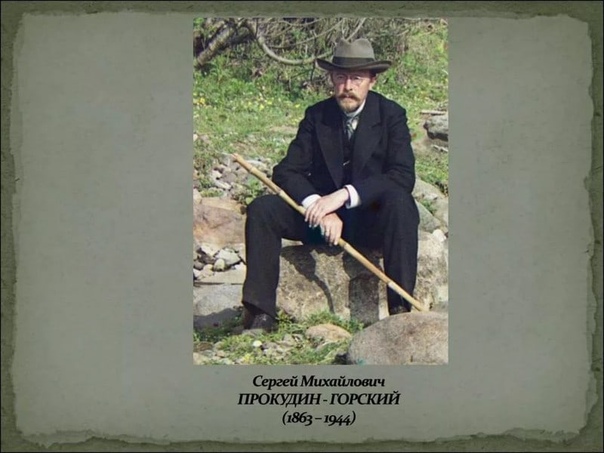

Пионером цветной фотографии в России был Сергей Михайлович Прокудин-Горский, который улучшил метод Адольфа Мите и добился очень качественной цветопередачи. В начале 20 века он объездил Российскую империю, сделав множество превосходных цветных снимков (до настоящего времени дошли около двух тысяч из них).

Фотографии Прокудина-Горского (Россия, начало 20 в.)

Всё же получать одно цветное изображение из трёх было неудобно, чтобы цветная фотография стала массовой, метод нужно было упростить. Этим занялись братья Люмьер, знаменитые изобретатели кинематографа. В 1907 году они продемонстрировали свой метод «Автохром», который позволял получать цветное изображение на стеклянной пластинке.

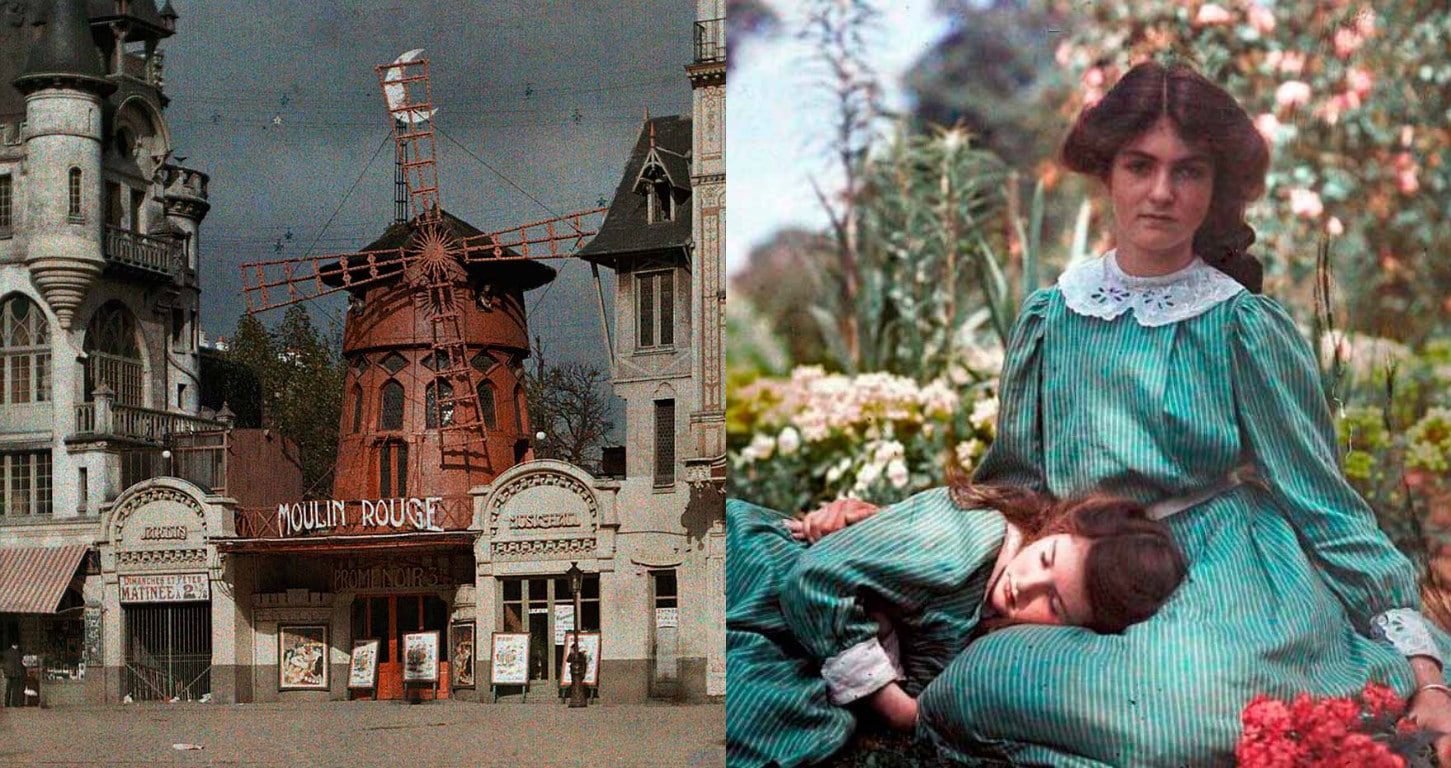

Некоторые из «автохромов» (начало 20 в.)

В течение следующих 30 лет «Автохром» стал основным методом получения цветных снимков для масс, пока фирма «Кодак» не разработала более совершенный метод цветной фотографии.

Художественная фотография или, как ее называли на заре ее появления, светопись — один из самых молодых видов искусства. История художественной фотографии насчитывает, без малого, два столетия, что относительно немного в историческом контексте. Тем не менее, за столь короткий промежуток времени искусство фотографии смогло превратиться из сложного мастерства, доступного лишь немногим, в одно из самых массовых направлений, без которого немыслима современная жизнь.

Первые фотографические опытыНадо сказать, что появление фотографии тесно связано с открытием оптических и химических эффектов, которые в итоге позволили сделать столь эпохальное открытие. Первым из них стало создание так называемой камеры-обскуры — примитивного устройства, способного проецировать перевернутое изображение. По сути, она представляла собой темный ящик с маленьким отверстием в одном конце, через которое лучи света, преломляясь, «рисовали» изображение на противоположной стенке. Изобретение камеры-обскуры особенно понравилось художникам, которые размещали в месте, куда проецировалось изображение, лист бумаги и зарисовывали его, накрывшись темной тканью.

Эффект камеры-обскуры, надо сказать, удалось открыть абсолютно случайно. Вероятнее всего, люди попросту замечали, что свет, падающий из тонкой щели или круглого отверстия на темную стену, «проявляет» на ней перевернутое изображение происходящего снаружи. Собственно говоря, и переводится понятие «камера-обскура» с латыни именно как «темная комната».

Однако сам факт открытия данного оптического эффекта, которое было сделано еще в глубокой древности, не означал, само собой, изобретения фотографии. Ведь изображение мало спроецировать, его важно еще зафиксировать на определенном носителе.

И вот тут стоит вспомнить открытие явления светочувствительности ряда материалов. И одним из изобретателей данного эффекта стал наш соотечественник, известный политический деятель граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.

Будучи химиком-любителем, он заметил, что растворы солей железа изменяют свой изначальный цвет под воздействием света. Примерно тогда же, в 1725 году, физик из Галльского университета, немец Иоганн Генрих Шульце, при попытках создания светящихся в темноте веществ обнаружил, что смесь мела и азотной кислоты с небольшим количеством растворенного серебра темнеет при попадании света. При этом раствор, находящийся в темноте, совершенно не изменяет свои первоначальные характеристики.

При этом раствор, находящийся в темноте, совершенно не изменяет свои первоначальные характеристики.

После этого наблюдения Шульце провел несколько экспериментов, где клал на бутылку с раствором различные фигуры из бумаги. В итоге получался фотографический отпечаток изображения, который исчезал после того, как на поверхность попадал свет или когда раствор перемешивался. Сам исследователь не придал своему опыту должного значения, однако после него многие ученые продолжили наблюдения за материалами, обладавшими фотоэффектом, что, собственно говоря, и привело спустя столетие к изобретению фотографии.

История черно-белой фотографииКак известно, наверное, многим, первый фотоснимок был сделан французским экспериментатором Жозефом Нисефором Ньепсом (Nicéphore Niepce) в далеком 1822 году. Жозеф от рождения имел аристократические корни и происходил из богатой семьи. Отец будущего «отца фотографии» служил советником при короле Людовике XV, а мать была дочерью весьма обеспеченного юриста. Само собой, что в молодости Жозеф получил прекрасное образование, обучаясь в наиболее престижных колледжах Франции.

Само собой, что в молодости Жозеф получил прекрасное образование, обучаясь в наиболее престижных колледжах Франции.

Изначально родители готовили сына к деятельности в церковной сфере, однако молодой Ньепс предпочел иное направление, став офицером революционно-повстанческих сил. В ходе военных действий Жозеф Ньепс существенно подорвал здоровье и ушел в отставку, после чего он в 1795 году женился на молодой красавице Агнессе Рамеру и стал жить в Ницце, работая штатным государственным служащим.

Надо сказать, что молодой человек с детства интересовался физикой и химией, а потому спустя шесть лет он возвращается в родной город, где вместе со старшим братом Клодом начинает работать в сфере изобретательской деятельности. С 1816 года Ньепс стал предпринимать попытки найти способ, который бы позволил закрепить на физическом носителе изображение, возникающее в камере-обскуре.

Уже первые эксперименты с серебряной солью, изменяющей цвет под воздействием солнечных лучей, показали основную техническую трудность создания первой фотографии. Ньепсу удалось нанести получить негативное изображение, однако при извлечении пластинки, покрытой солью, из камеры-обскуры стало ясно, что изображение целиком исчезает. После этих неудачных попыток Жозеф решил во что бы то не стало закрепить полученное изображение.

Ньепсу удалось нанести получить негативное изображение, однако при извлечении пластинки, покрытой солью, из камеры-обскуры стало ясно, что изображение целиком исчезает. После этих неудачных попыток Жозеф решил во что бы то не стало закрепить полученное изображение.

В своих дальнейших опытах Ньепс решил отойти от использования серебряной соли и уделить внимание природному асфальту, который также изменял свои первоначальные свойства под воздействием солнечного излучения. Минусом такого решения была крайне низкая светочувствительность медных или известняковых пластин, покрытых этим веществом. Данные опыты оказались удачными, и после протравливания асфальта кислотой изображение на пластинке сохранялось.

Считается, что первый успешный опыт по фиксации фотографического изображения Жозеф Ньепс осуществил в 1822 году, сфотографировав накрытый стол в своей комнате. К сожалению, то, самое первое в мире, фото не дошло до нашего времени, а сохранился лишь более поздний снимок «Вид из окна», который по праву считается самой известной в мире фотографией. Сделан он был в 1826 году, а на его экспонирование ушло долгие восемь часов.

Сделан он был в 1826 году, а на его экспонирование ушло долгие восемь часов.

Этот снимок, по своей сути, являлся первым негативным изображением, и при этом было рельефным. Последний эффект достигался за счет травления покрытой асфальтом пластинки. Преимуществом метода была возможность создания большого числа подобных изображений, однако минус был очевиден — столь длительная выдержка делала его пригодным лишь для съемки статичных сюжетов, но совершенно не подходила даже для портретной съемки. Тем не менее, опыты Ньепса доказали миру, что фиксация изображения в камере-обскуре возможна и дали толчок к исследованиям других ученых, открывших для нас мир традиционной фотографии.

Так, уже в 1839 году другой исследователь, Жак Даге́р (Jacques Daguerre), заявил о новом способе получения фотографического изображения на посеребренной медной или целиком серебряной пластинке. Технология Дагера подразумевала покрытие такой фотопластинки иодидом серебра — светочувствительным слоем, который образовывался на ней при обработке с помощью паров йода. Закрепить изображение Дагеру удалось благодаря использованию паров ртути и поваренной соли.

Закрепить изображение Дагеру удалось благодаря использованию паров ртути и поваренной соли.

Технология, в дальнейшем получившая название дагерротипии, оказалась гораздо более совершенной, нежели способ получения фотоизображения у Ньепса. В частности, для экспозиции пластинки требовалось гораздо меньше времени (от 15 до 30 минут), а качество снимка было значительно выше. Кроме того, дагерротипия позволяла получать позитивное изображение, что также было существенным прогрессом в сравнении с негативным изображением, полученным Ньепсом. На протяжении многих десятилетий именно дагерротипия была практически единственным применимым в реальной жизни способом фотографирования.

Надо сказать, что в то же время в Англии Уильям Генри Фокс Тальбот создал еще один способ получения фотоизображений, названный им калотипией. Светочувствительным элементом в камере-обскуре Тальбота служила бумага, обработанная хлористым серебром. Технология обеспечивала неплохое качество снимков и была пригодная для копирования, в отличие от пластинок Даггера. Для экспонирования бумаги требовалась выдержка в течение одного часа. Кроме того, в 1833 году художник по имени Эркюль Флоранс также заявил о собственном методе получения фотоизображения с помощью нитрата серебра. Впрочем, в те годы данный метод распространения не получил, ну а в дальнейшем аналогичная методика легла с основу создания стеклянных пластинок и пленок, которые и стали определяющим для фотографии носителем изображения на долгие десятилетия.

Для экспонирования бумаги требовалась выдержка в течение одного часа. Кроме того, в 1833 году художник по имени Эркюль Флоранс также заявил о собственном методе получения фотоизображения с помощью нитрата серебра. Впрочем, в те годы данный метод распространения не получил, ну а в дальнейшем аналогичная методика легла с основу создания стеклянных пластинок и пленок, которые и стали определяющим для фотографии носителем изображения на долгие десятилетия.

Кстати, появлению термина «фотография» мир обязан астрономам Джону Гершелю и Иоганну фон Медлеру, которые впервые ввели его в обиход в 1839 году.

История цветной фотографииКак известно, первый фотоснимок Ньепса, равно как и все последующие получаемые изображения, были исключительно монохромными или, как мы привыкли говорить, черно-белыми. Однако мало кому известно, что уже в середине XIX века предпринимались попытки получить цветное изображение. Именно эти опыты и дали толчок истории развития в мире цветной фотографии.

Первым успешно созданным и закрепленным цветным фотоснимком можно считать изображение, полученное в 1861 году исследователем Джеймсом Максвеллом. Правда, технология получения такой фотографии оказалась крайне сложной: съемка изображения производилась сразу тремя фотокамерами, на которые монтировались три светофильтра (по одному на каждую) красного, зеленого и синего цветов. При проецировании данного изображения удавалось передать цвета окружающей действительности. Впрочем, такая методика явно не подходила для широкого применения.

Приблизить цветную фотографию к практическому воплощению позволило открытие сенсибилизаторов — веществ, повышающих чувствительность соединений серебра к лучам света различной длины. Впервые сенсибилизаторы удалось получить фотохимику Герману Вильгельму Фогелю, который разработал состав, который был чувствителен к воздействию волн зеленого участка светового спектра.

Обнаружение данного физического явления позволило реализовать практическое воплощение цветной фотографии, основоположником которой стал ученик Фогеля Адольф Митте. Он создал несколько видов сенсибилизаторов, которые делали фотопластинку чувствительной во всем световом спектре, и разработал первый вариант фотокамеры, способной генерировать цветное изображение. Подобная фотография могла быть отпечатана полиграфическим методом а также демонстрироваться с использованием специального проектора, имеющего три луча различных цветов.

Он создал несколько видов сенсибилизаторов, которые делали фотопластинку чувствительной во всем световом спектре, и разработал первый вариант фотокамеры, способной генерировать цветное изображение. Подобная фотография могла быть отпечатана полиграфическим методом а также демонстрироваться с использованием специального проектора, имеющего три луча различных цветов.

Надо сказать, что огромная роль в развитии технологии Митте и, что самое главное, в ее практической реализации принадлежит русскому фотографу Сергею Прокудину-Горскому, который усовершенствовал метод, создал собственный сенсибилизатор и изготовил несколько тысяч цветных фотографий самых удаленных уголков Российской Империи. В основе работы фотокамеры Прокудина-Горского лежал принцип цветоделения, который сегодня является основой работы любого типографского оборудования, а также матриц цифровых фотоаппаратов. Впрочем, работы Прокудина-Горского настолько интересны, что мы решили рассмотреть особенности их создания в отдельной СТАТЬЕ

.

Надо сказать, что технология цветоделения была далеко не единственной, применяемой для создания цветных изображений. Так, в 1907 году «отцы кинематографа», братья Люмьер, представили собственный способ получения цветного изображения с помощью специальных фотопластин, названных ими «Автохром». Метод Люмьеров обладал множеством недостатков, уступая в качестве технологии Прокудина-Горского и, собственно, Митте, однако он был более простым и доступным. При этом сами цвета на фото не отличались высокой стойкостью, изображение сохранялась исключительно на пластинах, а сам кадр получался довольно зернистым. Впрочем, именно технология Люмьеров оказалась наиболее «живучей», просуществовав вплоть до 1935 года, когда компания Kodak представила метод получения цветных фотографий под названием Kodachrome. При этом за три года до этого была представлена технология Agfacolor. Следующей важной вехой в развитии цветного фото стала презентация системы «моментального фото» от Polaroid в 1963 году, а затем — появление первых цифровых технологий фиксации изображения.

Появление цифровой фотографии во многом связано с развитием космических программ и «гонки вооружений» между США и Советским Союзом. Именно тогда были разработаны первые методики фиксации цифрового изображения и его передачи на расстоянии. Само собой, что развитие технологий позволило в дальнейшем вывести ее на коммерческий рынок.

Надо сказать, что первые цифровые фотокамеры, использовавшиеся в космических аппаратах, не предусматривали вывода изображений на физические носители. Этот же недостаток был присущ и первым цифровым фотоаппаратам, представленным Texas Instruments в 1972 году, а также появившейся несколько позднее первой цифровой фотокамере Mavica, разработчиком которой выступила японская компания Sony. Впрочем, устранен данный недостаток был довольно быстро, и последующие версии «Мавики» могли подключаться к цветному принтеру для печати изображений.

Несомненный успех позволил компании Сони первой наладить коммерческое производство цифровых фотоаппаратов в различных версиях с общим наименованием Mavica (Magnetic Video Camera). По сути, этот фотоаппарат представлял собой видеокамеру, способную работать в режиме «стоп-кадр» и способный создавать фотографическое изображение размерностью в 570х490 пикселей, которое записывалось сенсором на основе ПЗС-матрицы. Более поздние версии фотокамеры позволяли сразу же производить запись полученных фотографий на флоппи-диски, которые могли сразу же быть использованы на ПК.

По сути, этот фотоаппарат представлял собой видеокамеру, способную работать в режиме «стоп-кадр» и способный создавать фотографическое изображение размерностью в 570х490 пикселей, которое записывалось сенсором на основе ПЗС-матрицы. Более поздние версии фотокамеры позволяли сразу же производить запись полученных фотографий на флоппи-диски, которые могли сразу же быть использованы на ПК.

Надо сказать, что именно появление данных фотоаппаратов произвело небывалый фурор. Судите сами — для получения фотографического изображения не требовалось специальных знаний, работы с реактивами, использования лабораторий. Снимок получался мгновенно и мог быть сразу отсмотрен на экране ПК, которые к тому времени набирали все большую популярность. Минусом такого подхода оставалось лишь крайне низкое, в сравнении с пленкой, качество получаемой «картинки».

Существенным рывком вперед в истории цифровой фотографии стал ее выход в профессиональный сегмент рынка. В первую очередь, преимущества цифровой фотографии стали ясны репортерам, которым требовалось оперативно передавать результат съемки в издательство. При этом качество цифровой фотографии большинство газет вполне могло бы устроить. Именно для этой целевой аудитории компания Kodak представила в 1992 году первую фотокамеру профессионального класса с индексом DCS 100, которая была построена на основе популярной репортажной «зеркалки» тех лет Nikon F3. Следует сказать, что устройство вместе с накопительным диском оказалось весьма громоздким (фотоаппарат вместе с внешним блоком весил около пяти килограммов), а его стоимость приближалась к отметке в 25 тысяч долларов при том, что качество фотографий было достаточно лишь для их газетной печати. Несмотря на это, репортеры быстро оценили преимущества в виде оперативной передачи и обработки изображений.

При этом качество цифровой фотографии большинство газет вполне могло бы устроить. Именно для этой целевой аудитории компания Kodak представила в 1992 году первую фотокамеру профессионального класса с индексом DCS 100, которая была построена на основе популярной репортажной «зеркалки» тех лет Nikon F3. Следует сказать, что устройство вместе с накопительным диском оказалось весьма громоздким (фотоаппарат вместе с внешним блоком весил около пяти килограммов), а его стоимость приближалась к отметке в 25 тысяч долларов при том, что качество фотографий было достаточно лишь для их газетной печати. Несмотря на это, репортеры быстро оценили преимущества в виде оперативной передачи и обработки изображений.

Спустя пару лет на рынке появились и первые модели фотокамер «для всех», включая разработку компании Apple — цифровую фотокамеру QuickTake 100. Ее цена в 749 долларов обозначила, что новая технология может быть вполне доступной рядовому потребителю. После этого бурное развитие компьютерных и сетевых технологий способствовало дальнейшей доработки технологии, которая в результате привела к почти полному вытеснению пленки из большинства жанров фотографии, включая профессиональную сферу. Это стало возможным в результате появления фотокамер с крупным размером сенсора, включая 35-миллиметровые модели, а также среднеформатных цифровых фотоаппаратов на основе высококачественных матриц. В результате качество цифровой фотографии вышло на качественно иной уровень.

Это стало возможным в результате появления фотокамер с крупным размером сенсора, включая 35-миллиметровые модели, а также среднеформатных цифровых фотоаппаратов на основе высококачественных матриц. В результате качество цифровой фотографии вышло на качественно иной уровень.

Рождение цветной фотографии в России.

Знаете ли Вы, когда впервые в России научились делать цветные фотоснимки?

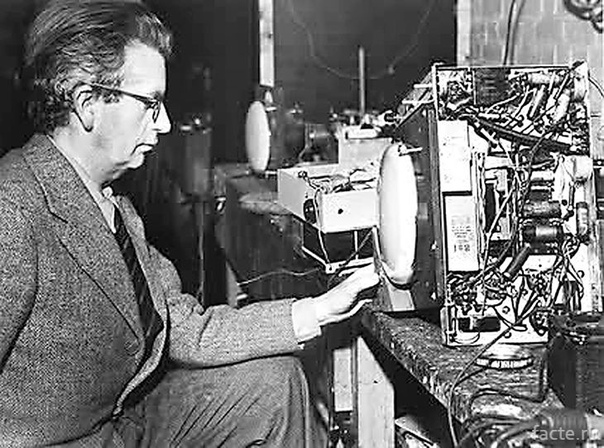

Вы удивитесь, узнав, что собственная цветная фотография в России появилась в 1902 году. Основателем цветной фотографии в России был русский ученый, химик,ученик Менделеева, изобретатель, член Императорского Русского географического и Русского фотографического обществ Сергей Михайлович Прокудин-Горский.

Прокудин-Горский.

Впервые о создании цветных диапозитивов по методу трехцветной фотографии, разработанному Адольфом Мите, он объявил 13 декабря 1902 года.

Сергей Михайлович родился 18 (30) августа 1863 года во Владимирской губернии. В 1886 — 1888 годах он слушал лекции на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета, изучал живопись в Императорской Академии художеств.

Уже в 1897 году он начал свои исследования в области фотографии. О своих опытах он сделал доклад В Императорском Русском Техническом обществе (ИРТО). В 1898 году Прокудин-Горский стал членом фотографического отдела ИРТО. К тому времени он стал уже российским авторитетом в области фотографии и был организатором курсов практической фотографии при ИРТО.

В 1902 году Сергей Михайлович учился в фотомеханической школе в Шарлоттенбурге ( под Берлином ) под руководством известного тогда западноевропейского авторитета в области фотографии доктора Адольфа Мите.

Мите в 1901 году создал фотокамеру для «трехцветной естественной фотографии» (“Dreifarbenfotografie nach der Natur”) и представил ее для широкой публики.

Принципы цветоделения, которые использовал Мите, были открыты Исааком Ньютоном и основывались на трехкомпонентности цветового зрения человека. Ньютон создал первую трехкомпонентную цветовую модель (RGB). Затем эти принципы были реализованы в опыте Джеймса Максвелла, который совместно с Томасом Саттоном 17 мая 1861 года впервые продемонстрировал широкой публике в Лондонском Королевском Институте цветную фотографию. Первой цветной фотографией в мире считается «Ленточка из шотландки».

Первой цветной фотографией в мире считается «Ленточка из шотландки».

В то время для получения цветного изображения использовались черно-белые фотоматериалы, на которых создавалось три цветоделенных изображения, снятых через светофильтры трех цветов в соответствии с трехкомпонентной моделью цвета (RGB). Для этого требовались черно-белые фотоматериалы чувствительные во всем спектре видимого света. Однако поначалу светочувствительные слои фотопластин на основе галогенов серебра имели достаточную чувствительность только в синей и фиолетовой областях спектра, слабую чувствительность в зеленой области и совсем не имели чувствительности в области красного цвета. Об этом написано здесь.

Потребовалось провести специальные работы для того, чтобы научить эмульсию фотопластин чувствовать все цвета. Для этого были придуманы оптические сенсибилизаторы. Впервые сенсибилизатор был изобретен в 1873 году Германом Фогелем. Им была создана ортохроматическая фотоэмульсия. Однако в красной области чувствительность фотопластин была еще очень слабой. Только в 1905 году Бенно Гомолкой был получен сенсибилизатор на основе пинацианола, повышающий чувствительность к красному цвету, а в 1906 году начался выпуск первых панхроматических фотопластинок.

Только в 1905 году Бенно Гомолкой был получен сенсибилизатор на основе пинацианола, повышающий чувствительность к красному цвету, а в 1906 году начался выпуск первых панхроматических фотопластинок.

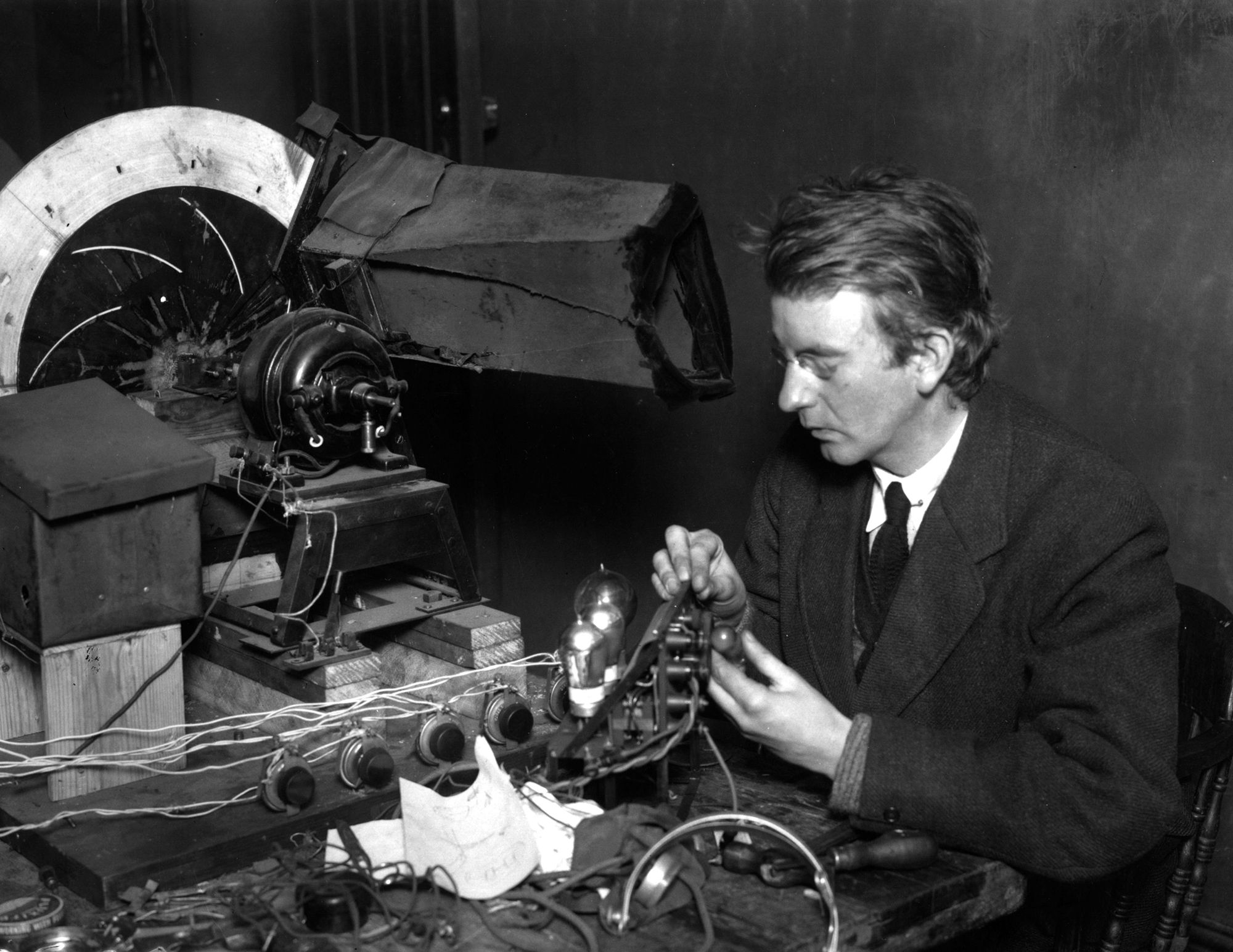

Фотография Адольфа Мите.

Для своих опытов Прокудин-Горский доработал фотокамеру, созданную А.Мите и используя её стал получать первые цветные фотоснимки. 13 декабря 1902 г. он впервые объявил широкой публике о создании цветных диапозитивов на основе трехкомпонентной цветовой модели.

Фотокамера Мите-Бермполя.

Для расширения спектральной чувствительности фотоматериалов, особенно в красную область, фотографы создавали свои сенсибилизаторы, далеко не всегда они давали удовлетворительные результаты. Прокудин-Горский в 1906 году запатентовал свой собственный сенсибилизатор, превосходящий по качеству сенсибилизатор Мите. Новый сенсибилизатор расширял чувствительность бромосеребряной пластины равномерно на весь спектральный диапазон видимого света. В декабре 1906 года «Петербургская газета» сообщила, что исследователь предполагает получать «моментальные снимки в натуральных цветах, что представляет большой успех, т. к. до сего времени никем не получено».

к. до сего времени никем не получено».

Во время обучения у Адольфа Мите в Шарлоттенбурге 9 апреля 1902 года Прокудин-Горский присутствовал при первой демонстрации Мите цветных диапозитивов. Мите использовал фотокамеру, изготовленную в мастерских Вильгельма Бермполя. Фотокамера системы Мите-Бермполя использовалась в дальнейшем и Прокудиным-Горским для своих съёмок.

Фотоаппарат системы Мите-Бермполя.

Камера была устроена следующим образом (см. рисунок) В специальной кассете размером 8 х 24 см были закреплены три светофильтра — красный, зеленый и синий (RGB). Кассета свободно двигалась вниз по вертикальным направляющим, фиксируясь с помощью специального приспособления в трех положениях таким образом, чтобы каждый раз перед объективом помещался один из трех светофильтров. В кассету помещалась фотопластинка. При первой экспозиции свет попадал через первый светофильтр на первую часть фотопластинки. Производилась экспозиция, затем кассета перемещалась на 1/3 высоты вниз и перед объективом оказывалась вторая часть фотопластинки, еще не экспонированная, со светофильтром другого цвета, и производилась вторая экспозиция, и так три раза. Чтобы не возникло проблем с совмещением снимков в последующем, промежуток времени между отдельными экспозициями должен быть минимальным для исключения сдвига фотоаппарата, а также изменений в состоянии снимаемого объекта (например при ветре ). Привод замка, который фиксировал положение кассеты и фотозатвора был общим, т. е. затвор был синхронизирован с положением кассеты.

Производилась экспозиция, затем кассета перемещалась на 1/3 высоты вниз и перед объективом оказывалась вторая часть фотопластинки, еще не экспонированная, со светофильтром другого цвета, и производилась вторая экспозиция, и так три раза. Чтобы не возникло проблем с совмещением снимков в последующем, промежуток времени между отдельными экспозициями должен быть минимальным для исключения сдвига фотоаппарата, а также изменений в состоянии снимаемого объекта (например при ветре ). Привод замка, который фиксировал положение кассеты и фотозатвора был общим, т. е. затвор был синхронизирован с положением кассеты.

Метод фотосъемки Прокудина-Горского.

В результате получались три цветоделенных негатива, с которых затем на стеклянной фотопластинке контактным способом печаталось три позитивных изображения.

Для проектирования цветоделенных диапозитивов на экран был изобретен Луи дю Ороном специальный диапроектор «Хромоскоп» с тремя объективами и кассетой, в которую помещалась фотопластинка с тремя позитивами. В кассету помещались светофильтры такие же, как те что использовались при съемке. Три изображения с помощью объективов совмещались аддитивным образом на экране, в результате создавалось полноцветное изображение.

В кассету помещались светофильтры такие же, как те что использовались при съемке. Три изображения с помощью объективов совмещались аддитивным образом на экране, в результате создавалось полноцветное изображение.

Аддитивное проектирование диапозитивов на экран.

В 1903 году братьями Люмьер была запатентована технология получения цветного изображения методом «Автохром», котрая позволяла получать цветное изображение за одну экспозицию обычным фотоаппаратом.

Процесс «Автохром» базировался на растровом аддитивном методе. Микролинзы (крахмальные зерна, окрашенные в три основные цвета) растра, введенного в эмульсионный слой, пропускали каждая только свой цвет на отдельные участки негатива, тем самым создавали цветоделенное изображение на одном слое. При малой величине микролинз (размер в среднем 0,015 мм) цветоделенное изображение для глаза сливалось в одно полноцветное, растр был незаметен даже при увеличении.

Микрорастр при большом увеличении.

Этот процесс обладал целым рядом преимуществ. Во-первых он был избавлен от возможности сдвига между тремя цветоделенными кадрами. Но самое главное — отсутствовала необходимость сложной аддитивной проекции диапозитивов для получения полноцветного изображения. Фотопластинки «Автохром» значительно упростили цветную фотографию и быстро обрели широкую популярность, и даже стали практически стандартом.

Во-первых он был избавлен от возможности сдвига между тремя цветоделенными кадрами. Но самое главное — отсутствовала необходимость сложной аддитивной проекции диапозитивов для получения полноцветного изображения. Фотопластинки «Автохром» значительно упростили цветную фотографию и быстро обрели широкую популярность, и даже стали практически стандартом.

Фотография снятая методом “Автохром”.

Однако эта технология имела и свои существенные недостатки, что и повлияло на выбор Прокудиным-Горским метода для проведения фотосъемки. Он провел тщательное исследование фотопластинок братьев Люмьер и выяснил, что у этих фотопластинок довольно низкое светопропускание крахмальных зерен, которые составляли растр, из-за чего получаемое диапозитивное изображение было слишком темным и для просмотра требовался специальный диаскоп. Кроме того наличие растра сильно снижало чувствительность фотопластинок, которая была примерно в 60 раз ниже, чем у обычных черно-белых. И что еще весьма существенно — снимок получался в одном экземпляре. Отсутствовала возможность его тиражирования.

Отсутствовала возможность его тиражирования.

В то же время черно-белый цветоделенный негатив допускал возможность копирования и тиражирования цветных изображений, в том числе типографского методом фототипии. Вот почему Прокудин-Горский предпочел использовать хоть и сложный процесс последовательной съемки трех цветоделенных черно-белых фотоснимков с помощью фотоаппарата Мите-Бермполя, но зато более высококачественный, с лучшей цветопередачей.

Следует отметить еще одно достоинство использования цветоделенных черно-белых негативов. При длительном хранении изображений, состоящих из серебра, а не из красителей, они гораздо более долговечны.

Лист из блокнота Прокудина-Горского, где он записывал сделанные снимки.

И до настоящего времени цветоделение на раздельные черно-белые негативы считается самым надежным способом хранения цветных изображений и используется в цветном кинематографе для создания архивных копий.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский известен своими цветными фотографиями Российской империи. Не известна точная дата начала этих съемок. Первая серия цветных фотографий была сделана им при поездке по княжеству Финляндскому в 1903 году. В 1905 году он снял около 400 цветных фотографий Кавказа, Крыма, Украины во время поездки по Российской империи.

Муллы в мечети, Батум.

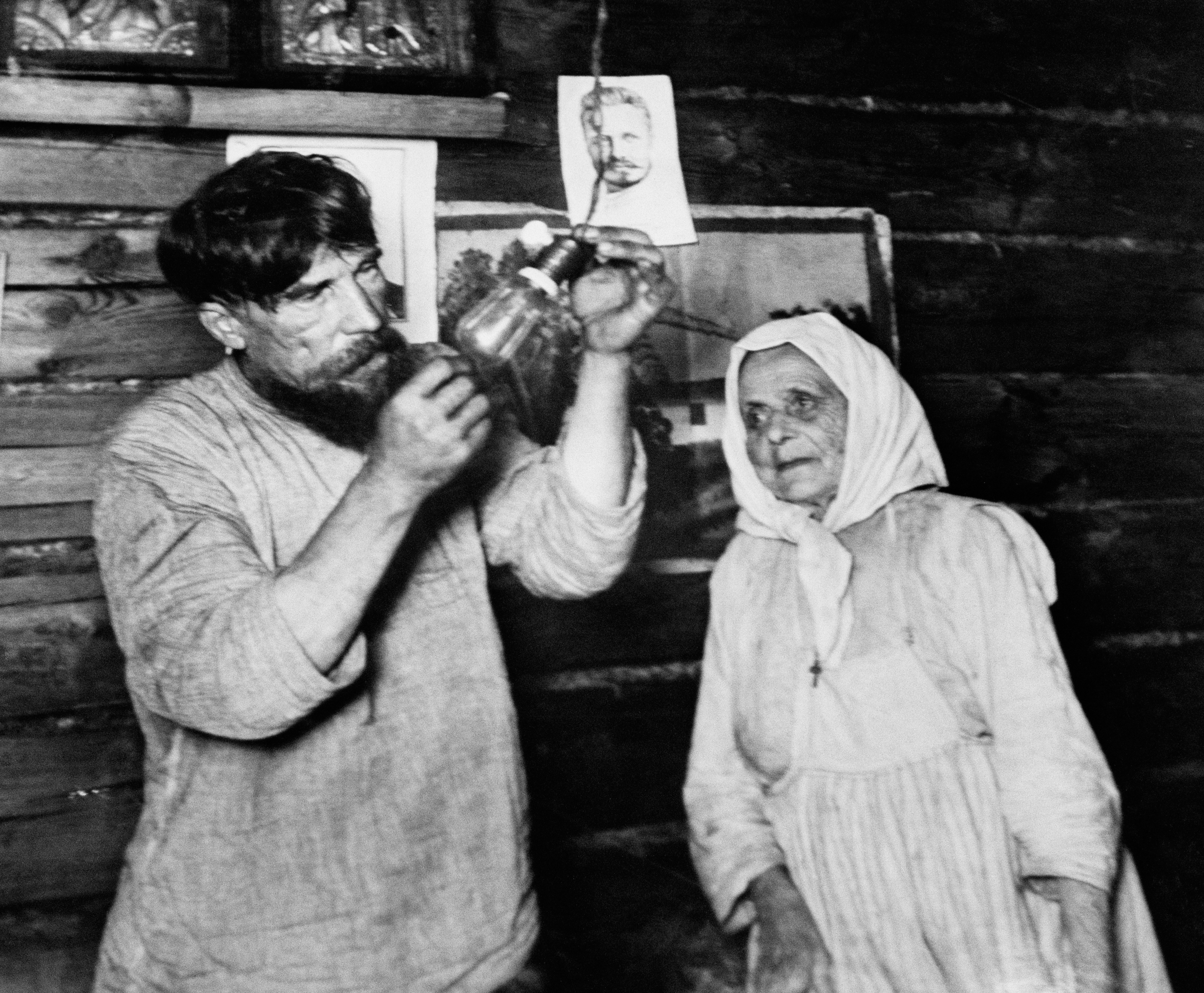

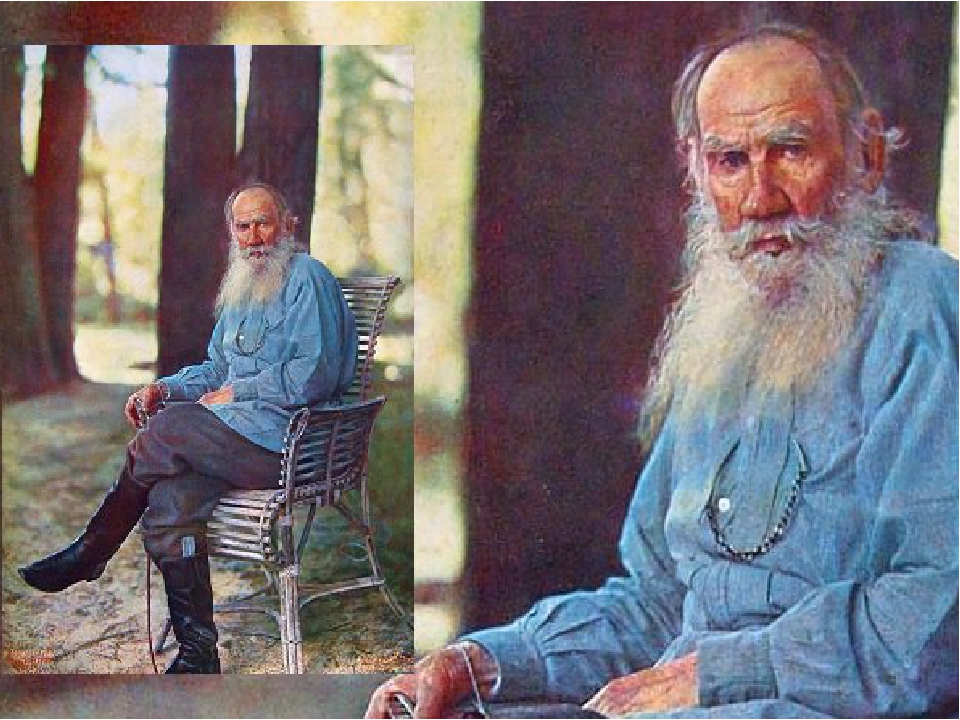

Широко известна цветная фотография Льва Николаевича Толстого, которую Прокудин-Горский сделал в мае 1908 года.

Прокудин-Горский. Фотография Льва Толстого.

Самым большим достижением Прокудина-Горского были съемки многих мест и областей Российской империи, которые он сделал во время поездки в 1909 году. Этому предшествовала аудиенция у императора Николая II. Во время этой аудиенции Сергей Михайлович продемонстрировал для царской семьи свои цветные фотографии, которые вызвали большой интерес и восторг. Царь отнесся благожелательно к идее Прокудина провести широкомасштабные фотосъемки России. По его поручению Прокудину-Горскому был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон для поездок по стране, а также небольшой пароход, способный плавать по мелководью с полной командой, для съемок Урала и Уральского хребта в Екатеринбург был прислан автомобиль Ford.

По его поручению Прокудину-Горскому был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон для поездок по стране, а также небольшой пароход, способный плавать по мелководью с полной командой, для съемок Урала и Уральского хребта в Екатеринбург был прислан автомобиль Ford.

Прокудин-Горский. Панорама Ростовского кремля.

Следует отметить, что съемки Прокудин-Горский проводил на свои средства. Работа фотографа была трудна, требовала большого терпения, знаний и больших усилий.

— писал Сергей Михайлович.

Цветные фотографии с цветоделенных пластинок научились печатать типографским способом при помощи запатентованной еще в 1888 году фототипии. Таким образом в России было напечатано более 100 цветных фотографий Прокудина-Горского. Были выпущены открытки, часть фотографий печаталась в книгах. А к 1913 году технология офсетной печати уже позволяла печатать цветные фотографии почти в современном качестве. Отдельные фотографии Прокудина-Горского были изготовлены в большом формате в виде «настенных картин», например портрет Л. Н.Толстого.

Н.Толстого.

В 1916 году Сергей Михайлович в своей последней поездке по России снимал недавно построенный южный участок Мурманской железной дороги и Соловецкие острова.

С.М.Прокудин-Горский на дрезине на Мурманской железной дороге, 1916 г.

В 1918 году Прокудин-Горский уехал за границу, сначала в Скандинавию, а затем в Париж. Ему удалось вывезти основную часть своих отснятых фотопластинок в 20 ящиках. В 1922 году Сергей Михайлович переехал в Ниццу, где работал с братьями Люмьер. Он собирался сделать серию фотографий памятников Франции. Эту идею претворил в жизнь его сын Михаил Прокудин-Горский.

В 1948 году Рокфеллеровский фонд Маршалл приобрел у Прокудиных-Горских около 1600 фотопластинок. Затем они были помещены в библиотеку Конгресса США.

Фотографии С.М.Прокудина-Горского можно посмотреть в видео:

Поделиться в соц. сетях

Об авторе

Я живу в г Новосибирске. Образование высшее — НГТУ, физикотехнический факультет. В настоящее время на пенсии. Семья: жена, две дочери, две внучки. Работал в последнее время в электронной промышленности в ОКБ по разработке и производству приборов ночного видения. Люблю музыку- классику, джаз, оперу, балет. Главное увлечение — любительская фотография.

Образование высшее — НГТУ, физикотехнический факультет. В настоящее время на пенсии. Семья: жена, две дочери, две внучки. Работал в последнее время в электронной промышленности в ОКБ по разработке и производству приборов ночного видения. Люблю музыку- классику, джаз, оперу, балет. Главное увлечение — любительская фотография.

Первые цветные фотографии | Интересные факты

Ещё каких-то 30-40 лет назад значительная часть фотографий, фильмов, телепередач были чёрно-белыми. Многие и не догадываются, что появилась цветная фотография намного раньше, чем широко вошла в жизнь. В этом посте — о развитии цветной фотографии.

На самом деле попытки получить цветные снимки стали предприниматься ещё в середине 19 века, вскоре после того, как появилась фотография. Но изобретателей подстерегало множество технических сложностей. Помимо того, чтобы просто получить цветной снимок, были большие проблемы с правильной цветопередачей. Именно из-за разнообразных технических сложностей широкое внедрение цветной фотографии в жизнь растянулось на более, чем сотню лет. Тем не менее, благодаря усилиям энтузиастов, сегодня мы можем увидеть довольно качественные цветные фотографии 19 и начала 20 века.

Тем не менее, благодаря усилиям энтузиастов, сегодня мы можем увидеть довольно качественные цветные фотографии 19 и начала 20 века.

«Ленточка из шотландки» — это фото считается первой в мире цветной фотографией. Его показал известный английский физик Джеймс Максвелл во время лекции на тему особенностей цветового зрения в лондонском Королевском институте 17 мая 1861 года.

Впрочем, фотографией Максвелл всерьёз не занимался, и пионером цветной фотографии стал француз Луи Артюр Дюко дю Орон. 23 ноября 1868 года он запатентовал первый метод получения цветных фотографий. Метод был довольно сложен и предусматривал трёхкратную съёмку нужного объекта через светофильтры, а искомая фотография получалась после совмещения трёх пластинок разных цветов.

Фотографии Луи Дюко дю Орона (1870-е)

В 1878 году Луи Дюко дю Орон представил свою коллекцию цветных фотографий на Всемирной выставке в Париже.

В 1873 г. немецким фотохимиком Германом Вильгельмом Фогелем было сделано открытие сенсибилизаторов — веществ, способных повышать чувствительность соединений серебра к лучам различной длины волны. Затем другой немецкий ученый Адольф Мите разработал сенсибилизаторы, делающие фотопластину чувствительной к разным участкам спектра. Он также сконструировал фотокамеру для трехцветной съемки и трехлучевой проектор для показа полученных цветных снимков. Это оборудование в действии впервые было продемонстрировано Адольфом Мите в Берлине в 1902 г.

Затем другой немецкий ученый Адольф Мите разработал сенсибилизаторы, делающие фотопластину чувствительной к разным участкам спектра. Он также сконструировал фотокамеру для трехцветной съемки и трехлучевой проектор для показа полученных цветных снимков. Это оборудование в действии впервые было продемонстрировано Адольфом Мите в Берлине в 1902 г.

Фотографии Адольфа Мите (начало 20 в.)

Пионером цветной фотографии в России был Сергей Михайлович Прокудин-Горский, который улучшил метод Адольфа Мите и добился очень качественной цветопередачи. В начале 20 века он объездил Российскую империю, сделав множество превосходных цветных снимков (до настоящего времени дошли около двух тысяч из них).

Фотографии Прокудина-Горского (Россия, начало 20 в.)

Всё же получать одно цветное изображение из трёх было неудобно, чтобы цветная фотография стала массовой, метод нужно было упростить. Этим занялись братья Люмьер, знаменитые изобретатели кинематографа. В 1907 году они продемонстрировали свой метод «Автохром», который позволял получать цветное изображение на стеклянной пластинке.

В 1907 году они продемонстрировали свой метод «Автохром», который позволял получать цветное изображение на стеклянной пластинке.

Некоторые из «автохромов» (начало 20 в.)

В течение следующих 30 лет «Автохром» стал основным методом получения цветных снимков для масс, пока фирма «Кодак» не разработала более совершенный метод цветной фотографии.

Похожие записи

История цветной фотографии – HiSoUR История культуры

Цветная фотография – это фотография, в которой используются носители, способные воспроизводить цвета. Напротив, черно-белая (монохромная) фотография записывает только один канал яркости (яркость) и использует носители, способные отображать только оттенки серого.

В цветной фотографии электронные датчики или светочувствительные химические вещества записывают информацию о цвете во время экспозиции. Обычно это делается путем анализа спектра цветов на три канала информации, один из которых доминирует красный, другой – зеленый, а третий – синий, имитируя то, как нормальный человеческий глаз ощущает цвет. Затем записанная информация используется для воспроизведения исходных цветов путем смешивания различных пропорций красного, зеленого и синего света (цвет RGB, используемый видеодисплеями, цифровыми проекторами и некоторыми историческими фотографическими процессами) или с использованием красителей или пигментов для удаления различных пропорций красного, зеленого и синего цвета, которые присутствуют в белом свете (цвет CMY, используемый для печати на бумаге и прозрачных пленках на пленке).