Презентация история одной фотографии. История возникновения фотографии

1 из 32

3,022

просмотра

Текст этой презентации

История возникновения и развития фотографии

От истоков зарождения и до наших дней.

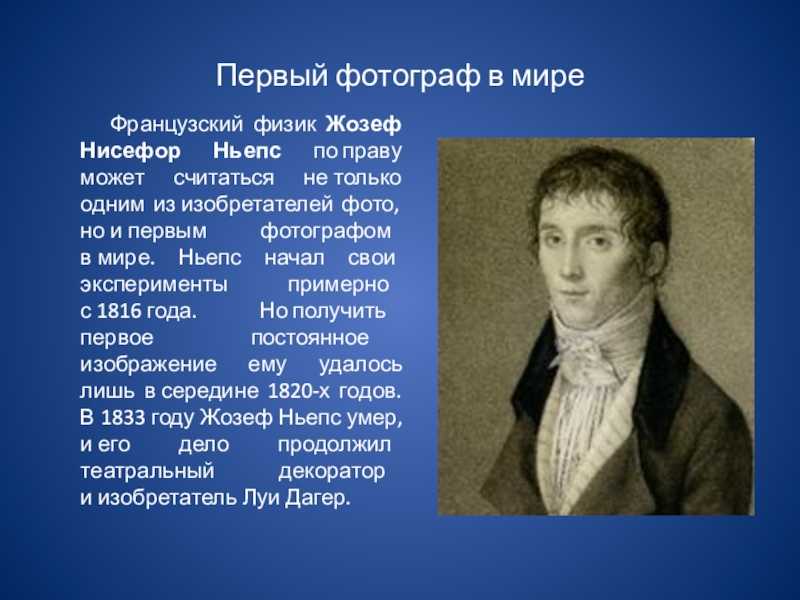

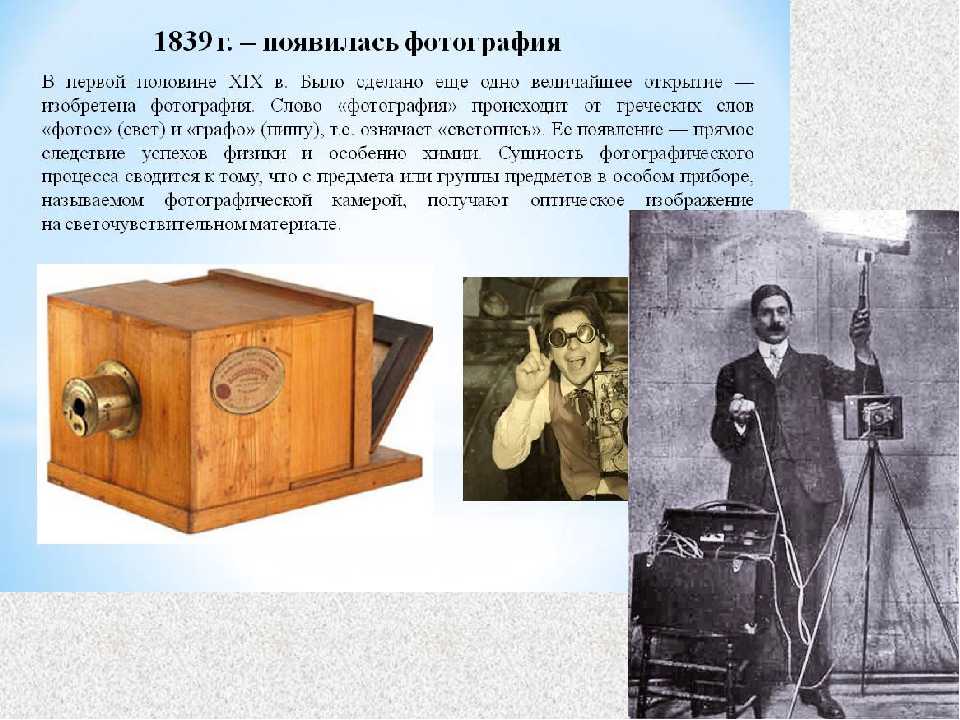

Краткая история возникновения фотографии

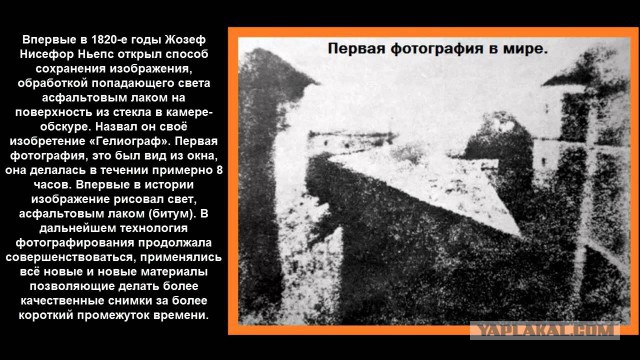

1822 год Жозеф Ньепс сделал первое в мире фото, но оно не сохранилось, но уже в 1826 году ему удалось сделать фотографию «вид из окна» с помощью камеры-обскуры на оловянной пластинке.

Первая фотография Ж.Ньепса

Дагеротип

Л.М. Дагерр, работавший до 1883 г. совместно с Ж.Н. Ньепсом, получил изображение на серебряной пластинке, обработанной парами ртути и закрепленной с помощью раствора поваренной соли. Свой способ он назвал дагерротипией.

Фотография Л.Даггера

Фотография в России

Фотография, зародившись во Франции и Англии, быстро проникла в другие страны. В России первые фотографические изображения были получены русским химиком и ботаником Юлием Федоровичем Фрицше

Фотография 19 века

Фотографии 20 века

Портрет 19-20 века

Советские фотографии.

История советской фотографии 20-30-х годов.

20-е годы прошлого столетия пришлись на смену общественного строя в России, вызванную октябрьским переворотом. После установления советской власти в стране огромное значение стало придаваться пропаганде идей социального равенства и справедливости. К мастерам культуры – кинематографистам, художникам, театральным режиссерам, литераторам и фотографам – теперь предъявлялись требования по созданию нового образа человека, нового быта и культуры. Перед фотографами не ставилась задача снять окружающую их действительность такой, какой она выглядела в реальности. Ведь в стране после гражданской войны царила полная разруха. Фотографы и другие деятели культуры должны были стать рупором советской власти, призывавшим молодежь к построению совершенно нового мира.

Тенденции советской фотографии

Для этого объективы фотографов должны были полностью преобразить реальный мир. Своими фотографиями они должны были показать людям зачатки светлого будущего и убедить их в величии советской власти. 20 – 30-е годы оказались на редкость продуктивными для развития фотографии в России. Один за одним в стране начали появляться специализированные фотографические издания, открываться клубы, где велись дискуссии о форме и стиле фотографического языка. Творческая молодежь стала активно вовлекаться в эти бурные процессы, пытаясь привнести фотографическое искусство в массы.

20 – 30-е годы оказались на редкость продуктивными для развития фотографии в России. Один за одним в стране начали появляться специализированные фотографические издания, открываться клубы, где велись дискуссии о форме и стиле фотографического языка. Творческая молодежь стала активно вовлекаться в эти бурные процессы, пытаясь привнести фотографическое искусство в массы.

Фотоаппараты советских времен

Зенит

Фотоаппараты советских времен

ФЕД

Фотоаппараты советских времен

Орион

Фотоаппараты советских времен

Чайка

Фотоаппараты советских времен

Советские объективы

Гелиос

Юпитер

Калейнар

Таир

Фотография 21 века

Современная фотография находит всё большее применение в науке, технике и повседневной жизни. На начальных этапах невозможно было предугадать, сколь широки будут возможности использования фотографического метода. Благодаря фотографии человечество получает изображения элементарных частиц, составляющих атом, и изображения земного шара, Луны и других планет; изображения живой клетки и кристаллической решётки минералов; изучает процессы, протекающие за одну миллионную долю секунды, и процессы, длящиеся десятилетия.

Современная фотография.

Наряду с повсеместным применением фотографии в науке и технике наиболее давнее и массовое распространение она получила как вид искусства. Благодаря значительным усовершенствованиям и автоматизации аппаратуры, улучшению материалов и упрощению технологии их обработки фотография стала доступна самому широкому кругу фотолюбителей. Свидетельством тому служит постоянно растущее производство аппаратуры, материалов и оборудования массового фотографического применения, популярность литературы по этим вопросам.

Работа в сфере фотоискусства.

Фотограф-человек, занимающийся фотографией.

Фотолюбитель-человек, занимающийся фотографией для собственного удовольствия или развлечения, снимающего для семьи, друзей, себя.

Профессиональный фотограф-человек, чей основной доход составляют заработки от фотосъёмок.

Профессиональные навыки фотографа.

ВАЖНО найти свой уникальный стиль, быть оригинальным, удивлять людей не только художественным подходом к фотографии, но и техническим решением в обработке снимков!

Требования к фотографу

Ярко выраженные художественные способности

Развитая коммуникабельность

Креативность и высокая работоспособность, физическая выносливость

Гибкость мышления, развитое образное мышление

Хорошая память(особенно зрительная)

Код для вставки видеоплеера презентации на свой сайт:

Что такое фотография?

Фотогра́фия

(фр. photographie от др.-греч. φως / φωτος — свет и γραφω — пишу; светопись — техника рисования светом

) — получение и сохранение статичного изображения на светочувствительном материале (фотоплёнке или фотографической матрице) при помощи фотокамеры.

photographie от др.-греч. φως / φωτος — свет и γραφω — пишу; светопись — техника рисования светом

) — получение и сохранение статичного изображения на светочувствительном материале (фотоплёнке или фотографической матрице) при помощи фотокамеры.

Основные этапы развития фототехники

С незапамятных времен было замечено, что луч солнца, проникая сквозь небольшое отверстие в темное помещение, оставляет на плоскости световой рисунок предметов внешнего мира. Предметы изображаются в точных пропорциях и цветах, но в уменьшенных, по сравнению с натурой, размерах и в перевернутом виде.

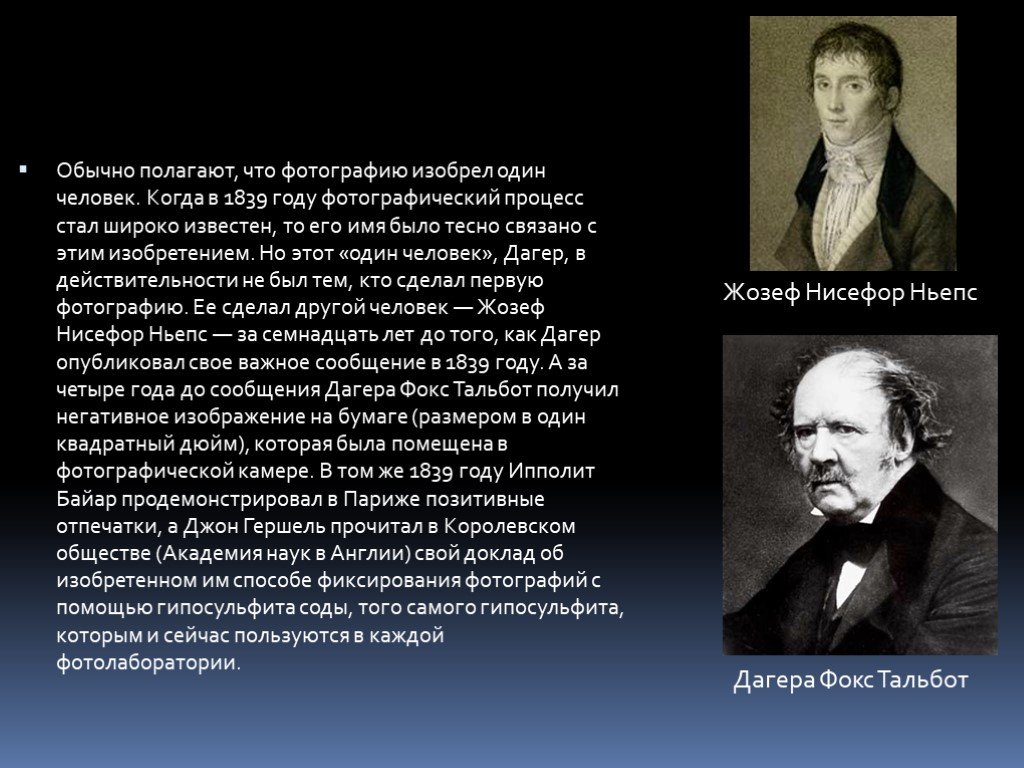

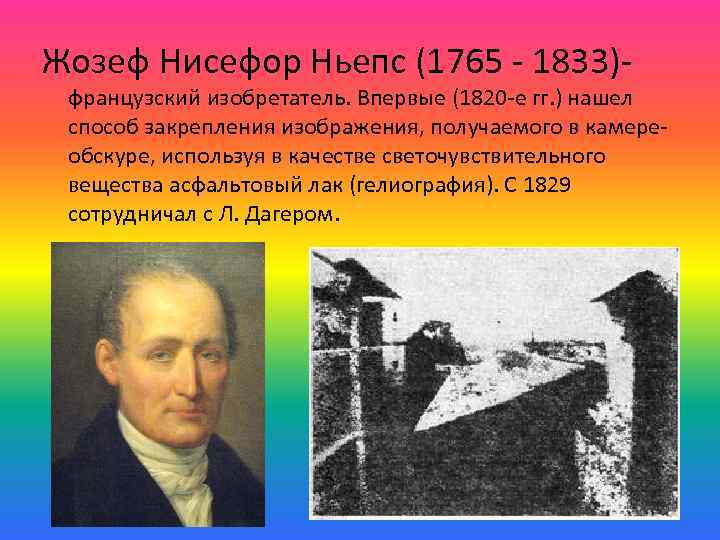

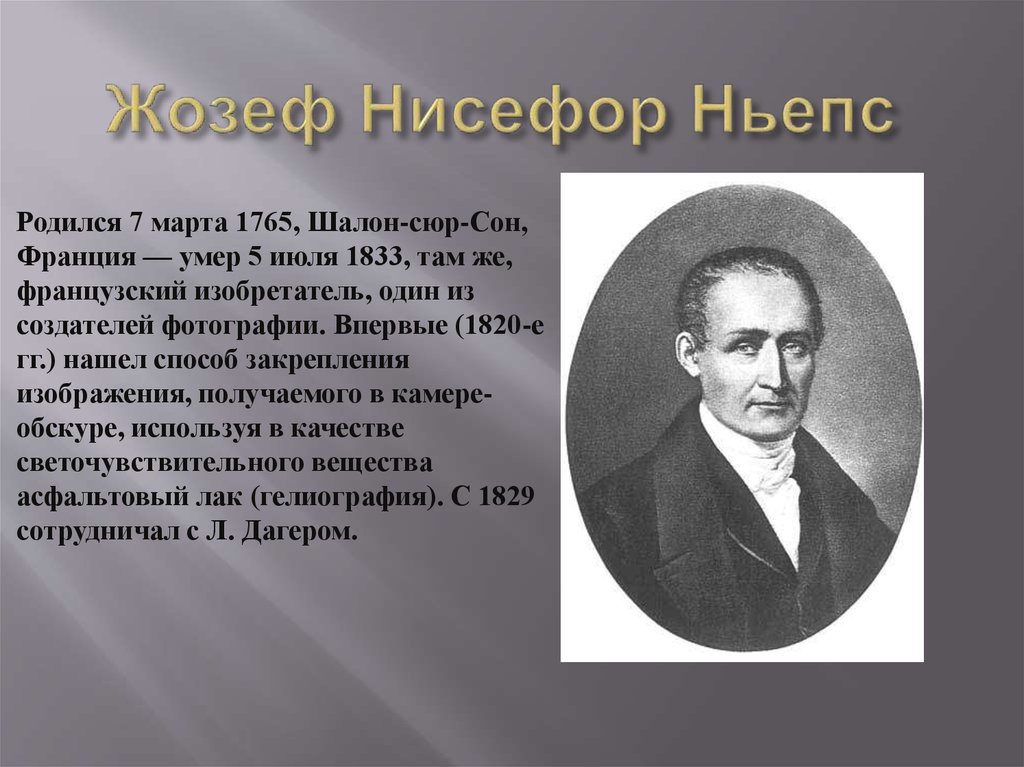

Cнимки Ньепса

Нисефор Ньепс (полное имя Жозеф Нисефор) французский изобретатель, один из создателей фотографии. Впервые (1820-е гг.) нашел способ закрепления изображения, получаемого в камере-обскуре, используя в качестве светочувствительного вещества асфальтовый лак (гелиография). С 1829 сотрудничал с Луи Дагером.

Памятник Нисефору Ньепсу в Шалоне-на-Сене

Первое стойкое изображение

Первое стойкое изображение в камере-обскуре Ньепс получил в 1822. Однако сохранилась лишь гелиография 1826 года, когда Ньепс начал использовать вместо медных и цинковых пластин сплав олова со свинцом. Экспозиция длилась восемь часов.

Однако сохранилась лишь гелиография 1826 года, когда Ньепс начал использовать вместо медных и цинковых пластин сплав олова со свинцом. Экспозиция длилась восемь часов.

Камера– обскура Ньепса

Cнимки Дагера

Луи Жак Дагер , французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии. Разработал (используя опыты Ньепса) первый практически пригодный способ фотографии — дагеротипию (1839), идея которого заключалась в том, чтобы получать изображение на полированной поверхности серебряной пластины, пропитанной парами йодида. Эту пластину он помещал в камеру-обскуру и подвергал экспозиции, а проявлял парами ртути.

Результата он достиг в 1837, после 11 лет опытов. Полученное и проявленное в парах ртути изображение он фиксировал, промывая пластину сильным раствором соли и горячей водой. В этом случае время экспозиции пластины в камере-обскуре составляло от 15 до 30 минут (в то время как при гелиографии Ньепса требовалась экспозиция до 8 часов).

Исаакиевский собор 1839 г.

Снимки Вильяма Генри Фокса Тальбота

Фактически в то же самое время англичанин Вильям Генри Фокс Тальбот изобрел другой способ получения фотографического изображения, которое именовал «калотипией», от греческого слова «калос»- красота. Изображение получалось в камере-обскуре на бумаге, пропитанной светочувствительным раствором. Бумажную пластинку проявляли, затем закрепляли. Получался негатив. С бумажного негатива печатали позитивное изображение на светочувствительной бумаге. Главным достоинством калотипии стала возможность получения нескольких копий одного изображения.

И именно калотипия положила начало основам фотографии, какой мы ее знаем сегодня.

В 1887 году Гудвин запатентовал способ изготовления прозрачной гибкой пленки из нитрата целлюлозы. В 1889 году американская компания «Истмен Кодак» наладила производство прозрачной гибкой пленки. С этого времени фотография становится доступной для любителей.

В 1904 году появились первые пластинки для цветной фотографии, выпущенные фирмой «Люмьер». Изображение получалось на стекле, и его можно было просматривать на свет. В 1907 году братья Люмьер наладили производство пластинок и назвали их автохромными.

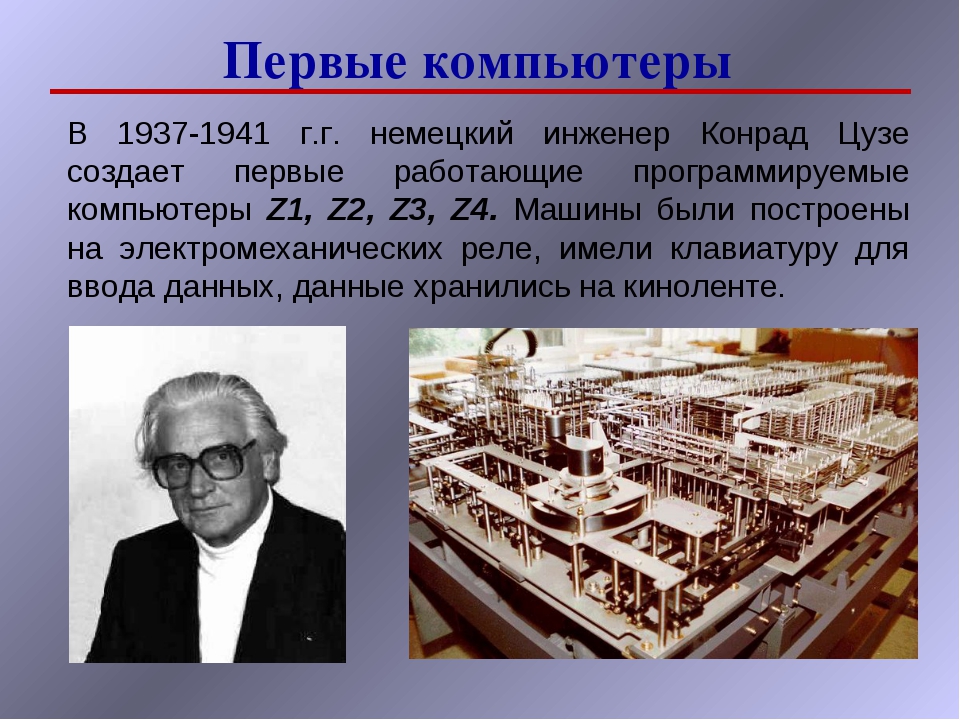

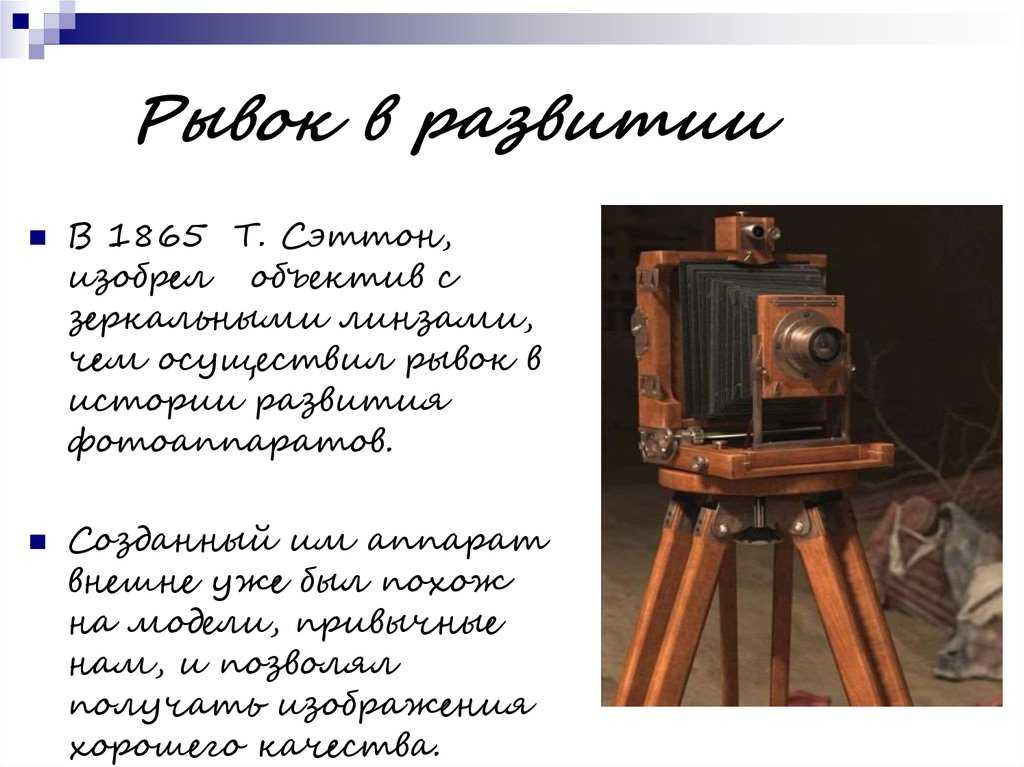

20 августа 1861 года английский фотограф Сэттон запатентовал первый однообъективный зеркальный фотоаппарат. Он представлял собой большой ящик со светозащитной крышкой сверху, служившей шахтой для наблюдения.

В 1914 году в Германии Барнак создал малоформатную камеру, которая произвела революцию в фотографии. С 1924 года фирма Leitiz Company начала выпускать эту камеру под названием LEICA. В скором времени к этой камере были разработаны сменные объективы с различным фокусным расстоянием.

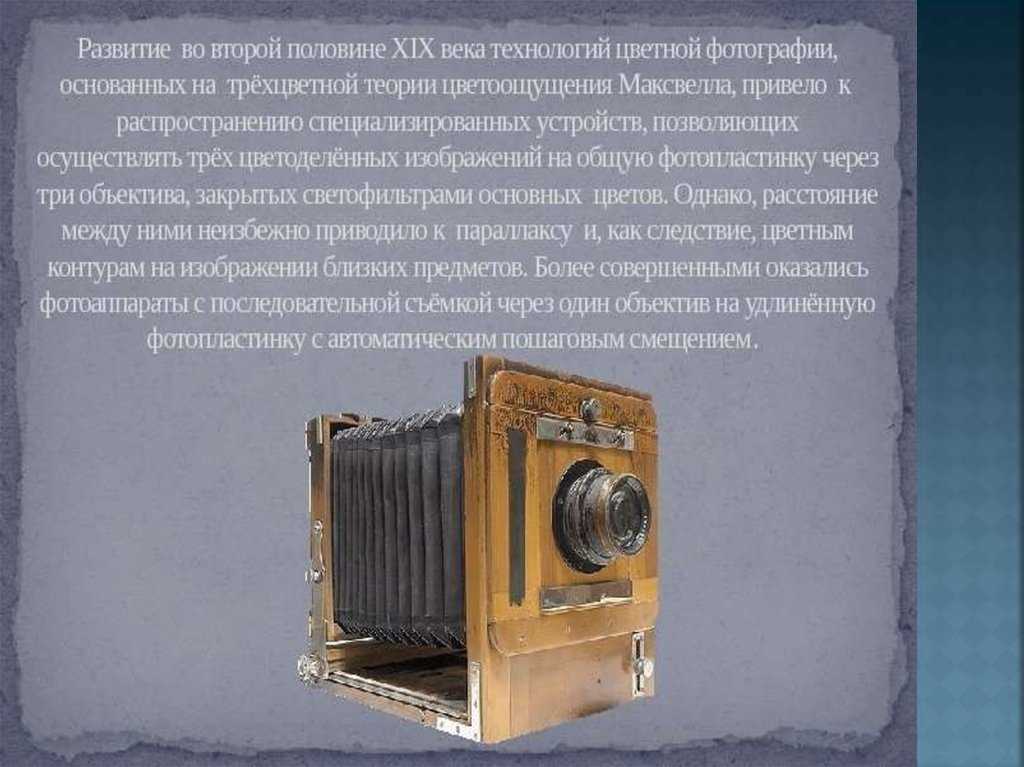

Цветная фотография появилась в середине XIX века .

Первый устойчивый цветной фотоснимок был сделан в 1861 году Джеймсом Максвеллом по методу трехцветной фотографии (метод цветоделения).

13 декабря 1902 года Прокудин-Горский впервые объявил о создании цветных диапозитивов по методу трёхцветной фотографии

Сетевой проект «Люблю тебя мой край родной! Семейный альбом» Конкурс презентаций «Семейный альбом. История одной фотографии» История одной фотографии «Мой прапрадедушка Сычев Алексей Ефимович, участник Великой Отечественной войны гг.» Работу выполнил Карамалиев Сергей (15 лет), учащийся 8 класса МОУ «СОШ с. Сосновка Саратовского района Саратовской области» Руководитель: учитель истории и обществознания МОУ «СОШ с. Сосновка Саратовского района Саратовской области» Воронина С.В Март 2014

Однажды вечером, мы с бабушкой рассматривали фотографии в семейном альбоме.

В нашей семье хранится книга «Разве можно забыть Мерекюла?». Она посвящена героическому подвигу десантников 260-й отдельной бригаде морской пехоты. Автор этой книги начальник музея дважды Краснознаменного Балтийского флота В. И. Гринкевич. Один из героев этой книги мой дедушка- Сычев Алексей Ефимович. Все имена героев и живых, и павших подлинные. В книге рассказывается о малоизвестном героическом эпизоде Великой Отечественной войны, о мерекюльском десанте, сыгравшим важную роль в боях за освобождение Прибалтики в 1941 году. Послушав рассказы бабушки, прочитав книгу «Разве можно забыть Мерекюла?» я многое узнал о моем прапрадеде. А чтобы еще больше узнать о нем, о истории нашей страны я записался в школьный историко-краеведческий кружок.

И. Гринкевич. Один из героев этой книги мой дедушка- Сычев Алексей Ефимович. Все имена героев и живых, и павших подлинные. В книге рассказывается о малоизвестном героическом эпизоде Великой Отечественной войны, о мерекюльском десанте, сыгравшим важную роль в боях за освобождение Прибалтики в 1941 году. Послушав рассказы бабушки, прочитав книгу «Разве можно забыть Мерекюла?» я многое узнал о моем прапрадеде. А чтобы еще больше узнать о нем, о истории нашей страны я записался в школьный историко-краеведческий кружок.

Служил Алексей Ефимович, в 260 -ой отдельной морской десантной бригаде. Во время одного десантного прорыва из 517 морских пехотинцев в живых осталось всего несколько человек. Сквозь все муки фашистского плена прошёл и Алексей Ефимович. Он был схвачен в бессознательном состоянии. Был сильный мороз. Немцы вели его в концлагерь по глубокому снегу босиком, из -за этого он обморозил ноги. Привели его в лагерь «Саласпилс», который находился на берегу Рижского залива. С трёх сторон лагерь был окружён водой, и убежать не было возможности. В этом лагере находились в основном дети, но несколько бараков занимали и пленные солдаты. Сычев А.Е. вспоминал: «Когда меня привели на допрос в блиндаж, там сидело несколько офицеров. В комнате стояла буржуйка и было очень жарко. Когда стали отходить ноги, я испытал невыносимую боль, от этого потерял сознание. Пошло загноение пальцев на нижних конечностях. Немецкий врач смог сохранить ноги, ампутировав только пальцы». Он долго болел и был слаб, но мысли о побеге не давали ему покоя. Из воспоминаний Сычева Алексея Ефимовича о Великой Отечественной войне гг.

В этом лагере находились в основном дети, но несколько бараков занимали и пленные солдаты. Сычев А.Е. вспоминал: «Когда меня привели на допрос в блиндаж, там сидело несколько офицеров. В комнате стояла буржуйка и было очень жарко. Когда стали отходить ноги, я испытал невыносимую боль, от этого потерял сознание. Пошло загноение пальцев на нижних конечностях. Немецкий врач смог сохранить ноги, ампутировав только пальцы». Он долго болел и был слаб, но мысли о побеге не давали ему покоя. Из воспоминаний Сычева Алексея Ефимовича о Великой Отечественной войне гг.

Каждое воскресенье в лагерь приезжали местные жители и покупали для своих работ пленных для работ по хозяйству. Когда дед поправился, то тоже встал в строй. Его купил один латыш, чтобы косить сено. Проработав несколько дней, он больше не мог физически работать. Его опять отвезли в лагерь. За это его жестоко били палками. В следующее воскресенье, на свой страх и риск, он снова встал в строй. Его и ещё одного заключенного купили для прополки картофеля. У латыша было большое хозяйство: коровы, куры, а также большое поле засаженное картофелем и все заросло мелкой, жгучей крапивой. Её дергали руками. Ночевали на сеновале. Ночью украдкой пили молоко, которое хранилось в колодце. Относились к ним хорошо: кормили и одевали. Так прошло лето. Однажды ночью к ним пришёл хозяин, принес хлеб и сказал, что им нужно уходить так как фронт уже рядом и он боится за свою жизнь. Ночью они шли, а днем приходилось прятаться в стогах соломы. Так они добрались до своих, а дальше начались допросы, проверки. Отношение к ним было плохое, так как девиз был: «Умри, но не сдавайся». Несколько месяцев находился под следствием. Затем его комиссовали и отправили домой. Из воспоминаний Сычева Алексея Ефимовича о Великой Отечественной войне гг.

У латыша было большое хозяйство: коровы, куры, а также большое поле засаженное картофелем и все заросло мелкой, жгучей крапивой. Её дергали руками. Ночевали на сеновале. Ночью украдкой пили молоко, которое хранилось в колодце. Относились к ним хорошо: кормили и одевали. Так прошло лето. Однажды ночью к ним пришёл хозяин, принес хлеб и сказал, что им нужно уходить так как фронт уже рядом и он боится за свою жизнь. Ночью они шли, а днем приходилось прятаться в стогах соломы. Так они добрались до своих, а дальше начались допросы, проверки. Отношение к ним было плохое, так как девиз был: «Умри, но не сдавайся». Несколько месяцев находился под следствием. Затем его комиссовали и отправили домой. Из воспоминаний Сычева Алексея Ефимовича о Великой Отечественной войне гг.

Подобные истории можно услышать в любом уголке России: от Калининграда до Курил. Война не обошла ни один дом. Уходили на фронт мужья, братья, сыновья. Такая уж доля мужчин: защищать свою Отчизну. Каждый проявлял чудеса героизма, потому что каждый знал: никто кроме него его ратную работу не выполнит. Именно из такого повседневного героизма русских парней была соткана победа. В музее МОУ «СОШ с. Сосновка» один из стендов посвящен Сычеву Алексею Ефимовичу. Членами кружка собраны материалы: фотографии, книга В.И.Гринкевича «Разве можно забыть Мерекюла?» о подвиге 260 -й отдельной бригаде морской пехоте, открытки эстонских пионеров, письма, газета «Десант», рассказывающая о мерекюльском десанте.

Именно из такого повседневного героизма русских парней была соткана победа. В музее МОУ «СОШ с. Сосновка» один из стендов посвящен Сычеву Алексею Ефимовичу. Членами кружка собраны материалы: фотографии, книга В.И.Гринкевича «Разве можно забыть Мерекюла?» о подвиге 260 -й отдельной бригаде морской пехоте, открытки эстонских пионеров, письма, газета «Десант», рассказывающая о мерекюльском десанте.

К сожалению, моего прапрадедушки уже нет в живых. Похоронен он у себя на родине в селе Сосновка Саратовского района Саратовской области. Всю жизнь он поддерживал тесную связь со следопытами, которые вели поиск оставшихся в живых морских пехотинцев. Мой дедушка честно выполнил свой долг перед Родиной. Он был скромным в жизни, а на войне храбрым, готовым отдать за Отчизну самое дорогое-жизнь. Мне очень приятно, что память о моём прапрадедушке жива! Я благодарю его и всех ветеранов Великой Отечественной войны за Победу, за то, что я живу.

Седова Виктория, ученица 6 класса МОУ

«СОШ с.Михайловка Саратовского района

Саратовской области»

Зерно прозревает в земле,

Дитя прозревает в семье.

В семье человек вырастает,

И все, что потом обретает,

Приходит к нему не извне!

А.Рева

В жизни каждого человека главным

является семья. Для меня очень важно, что

рядом со мной находятся люди, которых я

очень люблю. Это моя мама, мой папа,

сестра, мои бабушки и дедушка – самые

близкие, самые родные. Иногда, когда

вечерами собираемся все вместе, мы

рассматриваем старые фотографии. Это

очень интересное и увлекательное занятие.

Удивительна история одной фотографии.

Именно о ней я и хочу рассказать.

Чтобы хорошо понять,

кто изображен на ней,

я расспросила

мою бабушку Галю.

И вот какую историю она

мне поведала.

На фотографии изображен мой прадед Михаил со своими

боевыми товарищами (он первый сверху). Этот снимок сделан в

1939 году (отреставрирован братом мамы в 2005 г.).

Михаил Павлович Алимпиев ушёл служить в армию в 1939

году, откуда был отправлен на фронт с самого первого дня

войны. Он был командиром танкового отделения. Наверно, это

судьба, ведь родился он в день танкиста. Но в первый же год

войны его экипаж пострадал от вражеского снаряда, и прадед

получил осколочное ранение. Врачи упорно боролись за жизнь

молодого танкиста, солдат Михаил Алимпиев выжил, но в строй

мой прадед так и не вернулся. В 1942 году его комиссовали по

ранению в голову. Он долгое время потом носил специальную

каску, защищавшую открытую рану головы. По воспоминаниям

бабушки, на месте теменной кости у прадеда Михаила со

временем образовалась «кожистая плёнка», она была тонкой и

«дышала», как у новорожденного ребёнка.

А почестей мы не просим,

Не ждали наград за дела.

Нам общая слава России

Солдатской наградой была.

Г. Поженян

Возвратившись на свою малую родину,

Михаил Павлович работал в колхозе и

плотником, и бригадиром, и продавцом, внося

вклад в общее дело победы над врагом своим

трудом. Его задорный характер, чувство

юмора ободряли односельчан, не давали

умереть последней надежде в трудную

минуту.

Он был командиром танкового отделения. Наверно, это

судьба, ведь родился он в день танкиста. Но в первый же год

войны его экипаж пострадал от вражеского снаряда, и прадед

получил осколочное ранение. Врачи упорно боролись за жизнь

молодого танкиста, солдат Михаил Алимпиев выжил, но в строй

мой прадед так и не вернулся. В 1942 году его комиссовали по

ранению в голову. Он долгое время потом носил специальную

каску, защищавшую открытую рану головы. По воспоминаниям

бабушки, на месте теменной кости у прадеда Михаила со

временем образовалась «кожистая плёнка», она была тонкой и

«дышала», как у новорожденного ребёнка.

А почестей мы не просим,

Не ждали наград за дела.

Нам общая слава России

Солдатской наградой была.

Г. Поженян

Возвратившись на свою малую родину,

Михаил Павлович работал в колхозе и

плотником, и бригадиром, и продавцом, внося

вклад в общее дело победы над врагом своим

трудом. Его задорный характер, чувство

юмора ободряли односельчан, не давали

умереть последней надежде в трудную

минуту. Он был своего рода Тёркиным для них

в те тяжёлые годы.

По словам маминой старшей сестры, мой

прадед был жизнерадостным, весёлым,

справедливым человеком. Только

оптимизм, наверно, давал ему силы

пережить все военные тяготы и жизненные

невзгоды, болезнь. Жаль, что его жизнь

оборвалась слишком рано: моей маме

тогда ещё не было и годика. Осколок войны

настиг моего прадеда Михаила уже в

мирное время. А он так любил жизнь!

Слушая рассказы своих родственников

(бабушки и маминой сестры), я

заинтересовалась именем своего прадеда.

Значение этого имени я нашла в книге:

Михаил – имя древнееврейское, означает

«подобный Богу».

Как же правы были родители моего

прадеда, дав своему сыну такое имя. Его

боготворила вся его семья!

Эта старая

фотография – реликвия

всей нашей большой

семьи. Она рассказала

мне многое о прадеде

Алимпиеве Михаиле

Павловиче. Я узнала о

значении имени Михаил.

Уверена, что связь

поколений в нашей семье не будет потеряна с

годами, если мы трепетно будем относиться к

реликвиям, а старые фотографии заговорят

живым голосом истории.

Он был своего рода Тёркиным для них

в те тяжёлые годы.

По словам маминой старшей сестры, мой

прадед был жизнерадостным, весёлым,

справедливым человеком. Только

оптимизм, наверно, давал ему силы

пережить все военные тяготы и жизненные

невзгоды, болезнь. Жаль, что его жизнь

оборвалась слишком рано: моей маме

тогда ещё не было и годика. Осколок войны

настиг моего прадеда Михаила уже в

мирное время. А он так любил жизнь!

Слушая рассказы своих родственников

(бабушки и маминой сестры), я

заинтересовалась именем своего прадеда.

Значение этого имени я нашла в книге:

Михаил – имя древнееврейское, означает

«подобный Богу».

Как же правы были родители моего

прадеда, дав своему сыну такое имя. Его

боготворила вся его семья!

Эта старая

фотография – реликвия

всей нашей большой

семьи. Она рассказала

мне многое о прадеде

Алимпиеве Михаиле

Павловиче. Я узнала о

значении имени Михаил.

Уверена, что связь

поколений в нашей семье не будет потеряна с

годами, если мы трепетно будем относиться к

реликвиям, а старые фотографии заговорят

живым голосом истории. Фотография стала семейной

реликвией

Фотография стала семейной

реликвией

Фотография в привычном понимании этого слова была открыта человеком достаточно поздно. До XIX века многие химические элементы ещё не были открыты. Ученые тогда просто не знали, какие из них способны реагировать на свет. Поэтому сохранять изображение приходилось только при помощи рисования.

Изобразительное искусство было сильно развито в средневековье. Не нужно думать, что все художники в те времена были бедными. Некоторых из них можно сравнивать с нынешними свадебными фотографами. Их нанимали для того, чтобы оставить о себе память потомкам. Художники рисовали портрет, за что получали достаточно приличные деньги. Но на создание одной картины уходило огромное количество времени. Зачастую один человек или целая семья не могла столько времени позировать в неподвижности. Приходилось рисовать портрет в несколько этапов. Художникам хотелось ускорить этот процесс. И тогда они взяли на вооружение устройство под названием «камера-обскура».

Камера-обскура была упомянута даже в трудах Леонардо да Винчи. На самом деле её свойства были известны ещё Аристотелю, древнегреческому мыслителю. Камера-обскура представляет собой герметичный ящик или темную комнату без окон. В центре одного из концов располагается круглое отверстие. Свет извне проходить сквозь него, попадая на другой конец. Человек в этом случае увидит проекцию пространства, располагающегося за камерой, но в перевернутом виде. Леонардо да Винчи придумал разделить помещение стеной с полупрозрачным холстом или стеклом, на которое проецировалось изображение. Художнику оставалось лишь зарисовать картинку.

На самом деле её свойства были известны ещё Аристотелю, древнегреческому мыслителю. Камера-обскура представляет собой герметичный ящик или темную комнату без окон. В центре одного из концов располагается круглое отверстие. Свет извне проходить сквозь него, попадая на другой конец. Человек в этом случае увидит проекцию пространства, располагающегося за камерой, но в перевернутом виде. Леонардо да Винчи придумал разделить помещение стеной с полупрозрачным холстом или стеклом, на которое проецировалось изображение. Художнику оставалось лишь зарисовать картинку.

История создания фотографии

С развитием оптики стала совершенствоваться и камера-обскура. С установкой двояковыпуклой линзы устройство перестало иметь громоздкие размеры. Камера-обскура превратилась в относительно небольшой деревянный ящик. В задней части имелось зеркало, от которого изображение проецировалось вверх, на полупрозрачный лист бумаги или на стекло. Но история фотографии начиналась не с этого момента. Такая камера-обскура не позволяла получать снимок, человек всё так же должен был рисовать изображение. Поэтому время экспозиции до сих пор зависело от умений художника.

Поэтому время экспозиции до сих пор зависело от умений художника.

История возникновения фотографии берет свое начало с начала 1800-ых годов. Англичане Гемфри Дэви и Томас Веджвуд решили попробовать уложить в камеру-обскуру бумагу, пропитанную раствором азотнокислого серебра и поваренной соли. В результате получалось малоконтрастное изображение. Но для экспонирования требовались несколько часов. При просмотре снимка на свету изображение почти полностью пропадало. Поэтому вскоре такие эксперименты были завершены.

Изобретателем фотографии в привычном понимании этого слова является Жозеф Нисефор Ньепс. Этого человека всегда интересовала камера-обскура. И он принял решение, во что бы то ни стало, добиться автоматического создания изображений на бумаге. И это ему удалось. Для получения черно-белых изображений использовалась бумага, пропитанная сирийским асфальтом, также называемым битумом.

Проблема такого фотографирования заключалась в длительности экспозиции, которая иной раз составляла все восемь часов. Людей фотографировать было невозможно, поэтому на первых снимках Ньепса запечатлены пейзажи его родного города.

Людей фотографировать было невозможно, поэтому на первых снимках Ньепса запечатлены пейзажи его родного города.

История развития фотографии

Со смертью Ньепса история развития фотографии не прекратилась. Данное дело продолжил Луи Жак Дагер. Он использовал для создания снимков медные пластинки с серебристым слоем. Дополнительно он обмазывал их йодом. Но в результате получалось негативное изображение, что не устраивало изобретателя. Да и время экспозиции по сравнению со способом Ньепса не сократилось.

В 1835 Дагер совершенно случайно обнаружил, что картинка гораздо быстрее проявляется под воздействием ртутных паров. Это случилось после того, как изобретатель положил непроявленную фотографию в шкаф. На следующий день он вынул из ящика шкафа уже готовую фотографию. Дальше пришлось экспериментировать со всеми химическими элементами, располагавшимися у изобретателя. Постепенно стало ясно, что быструю проявку обеспечивала именно ртуть.

В дальнейшем процесс создания фотографий постепенно совершенствовался. Англичанин Джон Фредерик Годдард стал обрабатывать серебряные пластинки смесью брома и паров хлора. Время экспозиции после этого сократилось всего до одной минуты, что можно считать вполне приемлемым результатом. Именно после этого открытия стала популяризироваться портретная съемка.

Англичанин Джон Фредерик Годдард стал обрабатывать серебряные пластинки смесью брома и паров хлора. Время экспозиции после этого сократилось всего до одной минуты, что можно считать вполне приемлемым результатом. Именно после этого открытия стала популяризироваться портретная съемка.

В 1850-ых годах была изобретена стереоскопическая дагеротипия. Два снимка вкладывались в одно устройство. При помощи отдельных луп или бинокля каждый глаз человека смотрел на одну фотографию. В результате изображение казалось объемным.

Недостатком фотографий тех времен являлась невозможность их копирования. Для создания нового снимка необходимо было повторное фотографирование. Изменения в этом плане произошли только с изобретением негативно-позитивного процесса.

Калотипия

Громкое слово в истории создания фотографии принадлежит Уильяму Генри Фоксу Тальботу. Этот британец очень долго работал над собственным способом создания фотографий. Позже этот способ назвали калотипией. От дагеротипии он отличался многими деталями. Например, фотографии Тальбота изначально состояли из негативного изображения. Но при окунании их в специальный раствор в темной комнате картинку можно было перенести на другой носитель. При этом цвета менялись, в результате получалось нормальное черно-белое изображение.

Например, фотографии Тальбота изначально состояли из негативного изображения. Но при окунании их в специальный раствор в темной комнате картинку можно было перенести на другой носитель. При этом цвета менялись, в результате получалось нормальное черно-белое изображение.

Тальбот оформил патент на своё изобретение, поэтому данный способ получения фотографий не завоевал особой популярности. Чаще всего такие снимки создавал только сам изобретатель. Главным преимуществом калотипии стало отсутствие ограничений по количеству копий с одного негатива.

История фотографии в России и других странах

Не в Европе единой шло совершенствование фотографии. Эксперименты проводились в США, России и даже на азиатском континенте. История фотографии в России зародилась в первой половине XIX века. Значительный вклад в развитие фотоаппаратов внес фотограф Левицкий. До него конструкция любой фотокамеры была слишком массивной, что мешало её транспортировке. Левицкий же заменил боковые стенки на меха. Теперь фотоаппарат можно было складывать для транспортировки. Вскоре появились модели, которые помещались в относительно небольшой чемоданчик.

Теперь фотоаппарат можно было складывать для транспортировки. Вскоре появились модели, которые помещались в относительно небольшой чемоданчик.

В 1980 году своё слово в развитие фототехники внёс поручик Измайлов. Он снабдил фотоаппарат системой магазинного ружья. Это позволило быстро менять фотопластинки. Всего в магазин помещались 70 пластинок.

Моментальный затвор тоже был изобретен на территории российской империи. Наброски данного устройства нарисовал фотограф Юрковский из Витебска. Подробное описание затвора было опубликовано в журнале «Фотограф», издававшемся в Санкт-Петербурге.

В США же развитие фотографии спровоцировано основанием компании «Kodak». Именно на её заводах была разработана желатиновая субстанция, которая позволила сократить время экспозиции до сотых долей секунды. Теперь уже предстояло совершенствовать фотоаппаратуру, дабы можно было пользоваться такой минимальной выдержкой.

История фотографии 20 века

Постепенно фотография получила привычный вид. Снимок делался при помощи фотоаппарата (в фотоателье использовалась крупная модель, но существовали и компактные экземпляры). Внутрь устройства вставлялась фотопленка. После проявки можно было перенести снимки на фотобумагу. История фотографии XX века развивалась уже не столь стремительно. В первую очередь совершенствовались камеры, а не фотография. Исключением считается только самое начало XX века, когда была изобретена возможность создания цветных фотографий.

Снимок делался при помощи фотоаппарата (в фотоателье использовалась крупная модель, но существовали и компактные экземпляры). Внутрь устройства вставлялась фотопленка. После проявки можно было перенести снимки на фотобумагу. История фотографии XX века развивалась уже не столь стремительно. В первую очередь совершенствовались камеры, а не фотография. Исключением считается только самое начало XX века, когда была изобретена возможность создания цветных фотографий.

За всё прошлое столетие было создано огромное количество фотоаппаратов. В Германии была основана компания Leica, камеры которой до сих пор считаются элитными и самыми дорогими. Началось соперничество Nikon и Canon, продолжающееся и поныне. Ну а в России огромный успех имели фотоаппараты «Зоркий», «Зенит» и «Смена».

В 1949 году компания Zeiss внедрила в одну из зеркальных камер пентапризму. Это позволило разместить видоискатель не на верхней панели, а на задней стенке. Теперь фотограф мог держать устройство на уровне глаз. Подобная система и сейчас используется во многих цифровых зеркальных камерах (за исключением моделей Sony, в которых установлено полупрозрачное зеркало, не способное отражать свет в видоискатель).

Подобная система и сейчас используется во многих цифровых зеркальных камерах (за исключением моделей Sony, в которых установлено полупрозрачное зеркало, не способное отражать свет в видоискатель).

История продолжается

И это был лишь краткий экскурс в историю фотографии. Технология создания снимков регулярно совершенствовалась. В XIX веке новые открытия в этой области происходили почти каждый год. Сейчас же открывается новая история фотографии — уже цифровой. Sony в 1981 году создала первый цифровой фотоаппарат, который существенно опередил свое время. Позже к производству подобной техники подключились почти все гиганты индустрии фотоаппаратов.

На данный момент сделать фотоснимок можно чем угодно. Цифровая фотокамера в наших руках оказывается всё реже. Чаще всего мы используем веб-камеры, смартфоны, планшеты, игровые консоли, видеокамеры и цифровые бинокли. Некоторые используют камеру в качестве дверного глазка. За два века в фотографии произошли глобальные изменения.

Хронология фотографии | это… Что такое Хронология фотографии?

Хронология основных событий истории развития фотографии и кинематографии. Основные изобретения и идеи, оказавшие наибольшее влияние на развитие фотографии .

|

Содержание

|

Разработки до XVIII века (включительно)

Laterna magica — механические и химические принципы фотографии.

V век до н. э. Первые упоминания о Камере-обскуре

| 1727 | Врач и профессор анатомии Иоганн Генрих Шульце (Johann Heinrich Schulze 1687—1744) один из первых обнаружил и доказал экспериментально чувствительность к свету у нитрата серебра. |

| 1770 | Шведский химик Карл Вильгельм Шееле (Carl Wilhelm Scheele) (1742—1786) сделал первые опыты с хлоридом серебра и открывает его светочувствительность. Также он открыл, что с помощью аммиака получившиеся снимки можно делать нестираемыми. Таким образом, он изобрёл процесс проявки/фиксации. Также он открыл, что с помощью аммиака получившиеся снимки можно делать нестираемыми. Таким образом, он изобрёл процесс проявки/фиксации. |

| 1798 | Братья Клауде (1763—1828) и Жозеф Нисефор Ньепс (Joseph Nicephore Niepce, 7 Марта 1765 — 5 июля 1833) провели первые опыты по химической фиксации снимков, полученных с помощью Камеры-обскуры. |

| 1799 | Студент химического факультета Thomas Wedgwood (1771—1805) пытался найти способ долгосрочной фиксации снимков, но безрезультатно. Первые публикации его исследований появились в 1802-м году. |

Важные изобретения: Основы фототехники — в том виде, в котором мы её сегодня знаем.

| 1800 | Вильям Гершель открыл существование инфракрасного излучения. |

| 1802 | Томас Веджвуд (Thomas Wedgwood) нашёл метод для создания контактных копий (Kontaktkopie) без фотокамеры и опубликовал в Лондоне работу — «Доклад о методе копирования изображений на стекло и создание копий с помощью воздействия света на нитрат серебра. » (An account of a method of copying paintings upon glass and of making profiles by the agency of light upon nitrate of silver). В это время всё ещё отсутствует возможность фиксировать полученные изображения. Только через три десятилетия Тальбот найдёт подходящее средство. » (An account of a method of copying paintings upon glass and of making profiles by the agency of light upon nitrate of silver). В это время всё ещё отсутствует возможность фиксировать полученные изображения. Только через три десятилетия Тальбот найдёт подходящее средство. |

| 1814 | Гемфри Дэви (Humphry Davy) (1778—1829) открыл второе светочувствительное вещество на основе солей серебра — йодид серебра. |

| 1816 | Жозеф Нисефор Ньепс (Joseph Nicephore Niepce, 7 Марта 1765 — 5 июля 1833) получил первые бумажные фотографии с помощью фотоаппарата собственной конструкции, фотографируя из окна рабочего кабинета. |

| 1817 | Карл Фридрих Гаусс рассчитал модель объектива, который позже назовут его именем. |

| 1819 | Вильям Гершель открыл свойство тиосульфата натрия растворять соли серебра. |

| 1822 | Жозеф Нисефор Ньепс сделал первую светостойкую копию на стекле. |

| 1824 | Жозеф Нисефор Ньепс получил с помощью Камеры-обскуры первые долговечные фотографии на цинковой пластине, покрытой слоем асфальта. |

| 1826 | Антуан Жером Балар (фр. Antoine-Jérôme Balard) (1802—1876) открыл светочувствительность бромида серебра. |

| Жозеф Нисефор Ньепс познакомился в Париже и начал совместную работу с Луи Жаком Дагерром (Louis Jacques Mande Daguerre, 1787—1851). | |

| 1827 | После восьмичасовой проявки светочувствительной цинковой пластинки, покрытой слоем асфальта Жозеф Нисефор Ньепс получил одну из первых сохранившихся до наших дней светостойкую фотографию. |

| 1829 | Ньепс и Дагер заключили договор об использовании и усовершенствовании изображений, полученных светохимическим путём. |

| 1835 | Тальбот (William Henry Fox Talbot, 1800—1877) создал первый негатив. Он фотографировал окно своей библиотеки изнутри, камерой с оптической линзой, величиной всего 8 см. Он использовал бумагу с нитратом серебра и раствором соли. Только в 1839 году, после того как Дагер опубликовал свои работы, Тальбот продолжил свои исследования. Он фотографировал окно своей библиотеки изнутри, камерой с оптической линзой, величиной всего 8 см. Он использовал бумагу с нитратом серебра и раствором соли. Только в 1839 году, после того как Дагер опубликовал свои работы, Тальбот продолжил свои исследования. |

| 1837 | Дагерр открыл процесс фиксации с помощью раствора поваренной соли. |

| 1838 | Чарльз Уитстон описал принцип стереоскопического зрения. |

| 1840 | Тальбот открыл Калотипию: способ создания позитивной копии на солевой бумаге с бумажного негатива, с помощью которого можно создать любое количество последующих копий. |

| Йозеф Максимилиан Петцваль (Josef Maximilian Petzval) рассчитал первый объектив с большим относительным отверстием для съёмки портретов — 1:3,7, f = 100 mm. | |

| В США Александр Валькот (Alexander S. Walcott) открыл первое портретное ателье. | |

| 1841 | Открыто первое европейское портретное ателье в Лондоне; владелец — Ричард Берд (Richard Beard). Ноэль Мари Паймаль (Noel-Marie Paymal) выставляет 1500 портретов в первом коммерческом фотоателье во Франции. Ноэль Мари Паймаль (Noel-Marie Paymal) выставляет 1500 портретов в первом коммерческом фотоателье во Франции. |

| Уильям Тальбот (William Henry Fox Talbot 11 февраля 1800 — 17 сентября 1877) зарегистрировал патент на негативно-позитивный способ создания фотоснимков. Для съёмки он использует иодо-серебряную бумагу, проявляет с помощью нитрата серебра. Фиксирует с помощью тиосульфата натрия. Получившийся негатив он опускает в ёмкость с воском, который делает снимок прозрачным. После этого он накладывает прозрачный негатив на чистую йодо-серебряную бумагу, экспонирует и получает позитивную копию после проявления и фиксации. | |

| 1842 | Один из первых фоторепортажей сделали Герман Боив (Hermann Biow, 1810—1850) и Фердинанд Штельцнер (Ferdinand Stelzner, 1805—1894). Они фотографировали один из больших пожаров в Гамбурге. |

| 1844 | Уильям Тальбот опубликовал первую книгу с фотоиллюстрациями: The Pencil of Nature; при этом он использует вручную нарисованные Калотипии. |

| 1847 | Англичанин Дэвид Брюстер (David Brewster, 1781—1868) изобрёл стереофотокамеру. |

| 1851 | Фредерик Скотт Арчер (Frederick Scott Archer, 1813—1857) опубликовал процесс способа создания позитивов с помощью коллодия (Коллодионный процесс). Этот процесс остаётся основным до 1880 года. |

| 1854 | Андре Адольф Эжен Дисдери (Andre Adolphe Eugene Disderi, 1819—1890) зарегистрировал патент о фотографиях на визитных карточках. |

| 1862 | Французский типограф Louis Ducos du Hauron опубликовал свои исследования о способе цветной фотографии на основе пигментов (пигментный способ). |

| 1871 | Ричард Лерч Мэддокс (Richard Learch Maddox, 1816—1902) опубликовал исследования об использовании пластин сухого желатина. |

| 1876 | Ф. Хертер и В. К. Дриффельд начали систематизацию характеристик фотографических эмульсий и заложили основы сенситометрии. |

| 1878 | Эдвард Мэйбридж сделал высокоскоростную фотографическую демонстрацию движущейся лошади, полностью отрывающейся от земли при движении рысью, на основе механического устройства поочередного спуска затворов фотокамер. |

| 1882 | Фотограф из Витебска С. Юрковский разработал «моментальный» (шторно-щелевой) затвор. Описание опубликовал в журнале «Фотограф» (№ 4 за 1883 год)[1]. |

| 1887 | Изобретена плёнка на целлулоидной основе. |

| 1888 | Массово продаётся первая простая в использовании ящичная камера Kodak № 1; |

| 1887 | Габриэль Липпман изобрёл «метод фотографического воспроизведения цветов, основанный на интерференции». |

| 1891 | Томас Эдисон запатентовал кинетоскоп для демонстрации движущихся изображений. |

| 1895 | Август и Луи Люмьер фр. Auguste & Louis Lumière запатентовали «синематограф». Auguste & Louis Lumière запатентовали «синематограф». |

| 1898 | Фирма Kodak представила первую складную карманную камеру. |

| 1900 год | Kodak представил первую камеру «Brownie» |

| 1911 | Русский офицер В. Ф. Потте изобрёл полуавтоматический плёночный аэрофотоаппарат[2]. |

| 1912 год | Артур Кларенс Пиллсбери разработал фотокамеру для съёмки микроскопических движений (роста растений измерявшийся ранее простейшими авксанометрами). |

| 1937 год | Агфа выпустила первый 8 мм киносъёмочный аппарат |

| 1959 год | Фототелевизионное устройство передаёт изображения Луны с межпланетной станции Луна-3 |

| 1964 год | Агфа разработала систему ускоренной зарядки плёнки «Рапид»;[3] |

Цифровая эпоха в фотографии: XX—XXI век

Основная статья: История цифровой фотографии

- 1908 Шотландец Алан Арчибальд Кэмпбел Свинтон (Alan Archibald Campbell Swinton) печатает в журнале Nature статью, в которой описывает электронное устройство для регистрации изображения на электронно-лучевой трубке.

В дальнейшем эта технология легла в основу телевидения.

В дальнейшем эта технология легла в основу телевидения.

- 1946, 24 октября. 35-миллиметровая камера, размещенная на ракете V-2, сделала первый снимок Земли из космоса (с высоты примерно 110 километров)[4].

- 1969 Исследователи из Bell Laboratories — Уиллард Бойл и Джордж Смит сформулировали идею прибора с зарядовой связью (ПЗС) для регистрации изображений.

- 1970 Ученые из Bell Labs создали прототип электронной видеокамеры на основе ПЗС. Первый ПЗС содержал всего семь МОП-элементов.

- 1972 Компания Texas Instruments запатентовала устройство под названием «Полностью электронное устройство для записи и последующего воспроизведения неподвижных изображений». В качестве чувствительного элемента в нем использовалась ПЗС-матрица, изображения хранились на магнитной ленте, а воспроизведение происходило через телевизор. Данный патент практически полностью описывал структуру цифровой камеры, несмотря на то, что сама камера фактически была аналоговой.

- 1973 Компания Fairchild (одна из легенд полупроводниковой индустрии) начала промышленный выпуск ПЗС-матриц. Они были чёрно-белыми и имели разрешение всего 100х100 пикселей.

- В 1974 при помощи такой ПЗС-матрицы и телескопа была получена первая астрономическая электронная фотография. В том же году Гил Амелио (Gil Amelio), также работавший в Bell Labs, разработал технологический процесс производства ПЗС-матриц на стандартном полупроводниковом оборудовании. После этого их распространение пошло намного быстрее.

- 1975 Инженер Стив Сассон (Steve J. Sasson) работавший в компании Kodak создал первую работающую камеру на ПЗС-матрице производства Fairchild. Камера весила почти три килограмма и позволяла записывать снимки размером 100×100 пикселей на магнитную кассету (один кадр записывался 23 секунды).

- В том же году в СССР производят ПЗС под руководством Бориса Седунова.

- 1976 Fairchild выпускает первую коммерческую электронную камеру MV-101, которая была использована на конвейере Procter&Gamble для контроля качества продукции.

Это уже была первая, полностью цифровая камера, передававшая изображение в миникомпьютер DEC PDP-8/E по специальному параллельному интерфейсу.

Это уже была первая, полностью цифровая камера, передававшая изображение в миникомпьютер DEC PDP-8/E по специальному параллельному интерфейсу.

- 1980 Sony представила на рынок первую цветную видеокамеру на основе ПЗС-матрицы (до этого все камеры были чёрно-белыми).

- 1981 Sony выпускает камеру Sony Mavica (сокращение от Magnetic Video Camera), с которой и принято отсчитывать историю современной цифровой фотографии. Mavica была полноценной зеркальной камерой со сменными объективами и имела разрешение 570×490 пикселей (0,28 Мп) Она записывала отдельные кадры в формате NTSC и поэтому официально она называлась «статической видеокамерой» (Still video camera). Технически, Mavica была продолжением линейки телевизионных камер Sony на основе ПЗС-матриц. Во многом, появление Mavica было переворотом, аналогичным изобретению химического фотопроцесса в начале XIX века. На смену громоздким телекамерам с электронно-лучевыми трубками пришло компактное устройство на основе твердотельного ПЗС-сенсора.

Полученные на ПЗС-матрице изображения сохранялись на специальном гибком магнитном диске в аналоговом видеоформате NTSC. Диск был похож на современную дискету, но имел размер 2 дюйма. На него можно было записать до 50 кадров, а также звуковые комментарии. Диск был перезаписываемый и назывался Video Floppy и Mavipak.

Полученные на ПЗС-матрице изображения сохранялись на специальном гибком магнитном диске в аналоговом видеоформате NTSC. Диск был похож на современную дискету, но имел размер 2 дюйма. На него можно было записать до 50 кадров, а также звуковые комментарии. Диск был перезаписываемый и назывался Video Floppy и Mavipak.

- Примерно в то же время в канадском университете Калгари была разработана первая полностью цифровая камера под названием All-Sky camera. Она предназначалась для научной фотосъемки, была сделана на основе ПЗС-матрицы Fairchild и выдавала данные в цифровом формате.

- 1983 В космос запущен советский оптико-электронный комплекс, разработанный под руководством Бориса Седунова.

- 1984—1986 По примеру Sony, компании Canon, Nikon, Asahi также начали выпуск электронных видео- и фотокамер. Камеры были аналоговыми, стоили очень дорого и имели разрешение 0,3-0,5 мегапикселей. Картинки в формате видеосигнала писались на магнитные носители (как правило, дискеты).

В 1986 году Kodak ввёл в обиход термин «мегапиксель», создав промышленный образец CCD-сенсора с разрешением 1,4 Мп.

В 1986 году Kodak ввёл в обиход термин «мегапиксель», создав промышленный образец CCD-сенсора с разрешением 1,4 Мп.

- 1988 Компания Fuji, которой и принадлежит право первенства в производстве полноценной цифровой видео-фотокамеры, совместно с Toshiba выпустила камеру Fuji DS-1P, основанную на ПЗС-матрице с разрешением в 0,4 Мп. DS-1P также стала первой камерой, записывавшей изображение в формате NTSC не на магнитный диск, а на сменную карту памяти статического ОЗУ (Static RAM) со встроенной для поддержания целостности данных батарейкой. В том же году Apple совместно с Kodak выпускает первую программу для обработки фотоизображений на компьютере — PhotoMac.

- 1990 Появилась уже полностью цифровая, коммерческая камера — Dycam Model 1, более известная под как Logitech FotoMan FM-1. Камера была чёрно-белая (256 градаций серого), имела разрешение 376×240 пикселов и 1 мегабайт встроенной оперативной памяти для хранения 32 снимков, встроенную вспышку и возможность подключить камеру к компьютеру.

- 1991 Kodak, совместно с Nikon, выпускает профессиональный зеркальный цифровой фотоаппарат Kodak DCS100 на основе камеры Nikon F3. Запись происходила на жесткий диск, находящийся в отдельном блоке, весившем около 5 кг.

- 1994 Apple совершает настоящий маркетинговый прорыв, выпустив Apple QuickTake 100. Фотокамера была выпущена в корпусе, напоминавшем бинокль (популярная в те годы форма для видео-фотокамер) и позволяла хранить во внутренней Flash-памяти восемь снимков размером 640×480 (0,3 Мп) или тридцать два снимка с половинным разрешением 320×200. Подключалась камера к компьютеру с помощью последовательного порта, питалась от трёх батареек формата AA и стоила меньше восьмисот долларов.

- 1994 На рынке появились первые Flash-карты форматов Compact Flash и SmartMedia, объёмом от 2 до 24 Мбайт.

- 1995 Выпущены первые потребительские фотоаппараты Apple QuickTake 150, Kodak DC40, Casio QV-11 (первая цифровая фотокамера с LCD-дисплеем и первая же — с поворотным объективом), Sony Cyber-Shot.

Началась гонка за снижение цены и приближение качества цифровой фотографии к качеству плёнки.

Началась гонка за снижение цены и приближение качества цифровой фотографии к качеству плёнки.

- 1996 Приход на рынок компании Olympus, не только с новыми моделями, но и с концепцией комплексного подхода к цифровому фото, основанной на создании локальной пользовательской инфраструктуры: камера + принтер + сканер + персональное хранилище фотоинформации.

- 1996 Fuji представила первый цифровой минилаб. Технология нового устройства была гибридной — она сочетала в себе лазерные, цифровые и химические процессы. В дальнейшем к производству цифровых минилабов подключились и другие компании, в частности, Noritsu и Konica.

- 1997 Преодолён символический рубеж в 1 мегапиксель: в начале года выходит камера FujiFilm DS-300 c 1,2-мегапиксельной матрицей, в середине — зеркальная (на основе светоразделяющей призмы) однообъективная камера Olympus C-1400 XL (1,4 мегапиксела).

- 2000 Выпуск камеры Contax N Digital первой полнокадровой (24х36 мм) камеры с разрешением 6 Мп.

- 2002 Sigma выпускает камеру SD9 c трехслойной матрицей Foveon.

- 2003 Начало выпуска Canon EOS 300D — первой доступной по цене широкому кругу фотографов зеркальной цифровой фотокамеры со сменными объективами. Благодаря этому факту, а также выпуску аналогичных камер другими производителями, произошло массовое вытеснение плёнки не только из среды непритязательных любителей и профессионалов, но и среди «продвинутых» любителей, до этого относившихся к цифровой фотографии довольно прохладно.

- 2003 Компаниями Olympus, Kodak и FujiFilm представлен стандарт 4:3, направленный на стандартизацию цифровых зеркальных камер и выпущена фотокамера Olympus Е-1 под этот стандарт.

- 2005 Начало выпуска Canon EOS 5D — первой доступной по цене (цена менее $3000) камеры с полнокадровым сенсором с разрешением 12.7 Мп

- 2008 Начало выпуска Nikon D90 — первой цифровой зеркальной камеры с возможностью записи HDTV

Вследствие совершившейся цифровой миниреволюции особенно выиграли японские компании, в отличие от осторожных «американцев». В частности, Nikon, Canon и Sony сегодня считаются признанными лидерами рынка, а компания Kodak, являясь одним из ведущих разработчиков технологий для цифровой фотографии, рынок любительской цифровой фототехники практически потеряла.

В частности, Nikon, Canon и Sony сегодня считаются признанными лидерами рынка, а компания Kodak, являясь одним из ведущих разработчиков технологий для цифровой фотографии, рынок любительской цифровой фототехники практически потеряла.

См. также

- Хронология изобретений человечества

- Список изобретений, названных в честь изобретателя

Примечания

- ↑ Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т / Б. I. Сачанка i інш. — Мн.: БелЭн, 1994. — Т. 2. — С. 477. — 537 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-85700-142-0

- ↑ Краткий справочник фотолюбителя / Сост. и общ. ред. Н. Д. Панфилова, А. А. Фомина. — М.: Искусство, 1982. — 367 с., ил. — 255 000 экз.

- ↑ Г. Х. Лобанов Агфа-Геверт // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

- ↑ The First Photo From Space | Space Exploration | Air & Space Magazine

Литература

- Фотография // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т.

и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. - Цветная фотография // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Краткий справочник фотолюбителя / Сост. и общ. ред. Н. Д. Панфилова, А. А. Фомина. — М.: Искусство, 1982. — 367 с., ил. — 255 000 экз.

Фотография дагерротипа | Институт Франклина

Image

В 1826 году француз Жозеф-Нисефор Ньепс сделал снимок (гелиограф, как он это называл) сарая. Изображение, полученное в результате восьмичасовой выдержки, стало первой в мире фотографией. Немногим более десяти лет спустя его соратник Луи Жак Манде Дагер изобрел способ постоянного воспроизведения изображения, и его изображение — дагерротип — требовалось всего двадцать минут экспозиции. Так родился практический процесс фотографии.

Начало девятнадцатого века было захватывающим временем для жизни. По мере того, как люди все больше и больше узнавали об окружающем мире во все более подробной форме, возникла потребность в более точном захвате окружающего мира. Эта потребность со временем превысила возможности одной руки художника. Люди искали способы прямого захвата изображений, чтобы Природа каким-то образом могла изобразить себя.

Эта потребность со временем превысила возможности одной руки художника. Люди искали способы прямого захвата изображений, чтобы Природа каким-то образом могла изобразить себя.

Луи Жак Манде Дагер родился недалеко от Парижа, Франция, в 1787 году. Художник-иллюзионист Пьер Прево попросил его присоединиться к своей команде художников-панорам, когда ему было всего двадцать лет. Вскоре после этого Дагер стал помощником художника-постановщика в театре. Он был одаренным иллюзионистом с точки зрения его способности создавать декорации, которые ослепляли его публику. Художник, который хотел, чтобы его работы были максимально реальными, Дагер создавал удивительно реалистичные сцены прямо в театре. Эти проекты, которые могли имитировать переход дня в ночь, изменения погоды и даже давать зрителям ощущение движения, Дагер позже назвал «диорамами» или «драмами света». К 1825 году Дагер был успешным создателем, владельцем и промоутером успешного иллюзионистского театра в Париже, который специализировался на этих диорамах.

Иллюзии Дагера во многом зависели от точного представления деталей и перспективы в крупном масштабе. Поэтому, как и многие другие в его время, он использовал камеру-обскуру* как инструмент, помогающий ему отслеживать в двух измерениях то, что его глаза видели в трех измерениях. Дагер объяснил, что магия его диорам возникла в результате использования им света в сценах. Он утверждал, что открыл систему живописи, которая могла преобразовывать внешний вид объекта, переключаясь между отраженным и преломленным светом, а также изменяя цвет падающего на него света.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Daguerre экспериментировал в течение многих лет с резкостью в линии в камере. обнаружение реакции различных светочувствительных материалов при нанесении на разные поверхности. Он переписывался с Жозефом-Нисефором Ньепсом, который занимался аналогичными делами. Они работали над постоянным захватом изображений, которые видели в камере-обскуре, и критиковали работу друг друга при каждой попытке. Было важно, чтобы они подготовили среду, чувствительную к свету, используя линзу и свет для формирования изображения на ней, но затем сделав ту же среду нечувствительной к дальнейшему воздействию, чтобы полученное изображение можно было рассматривать в свете, не повреждая его. Ньепс скончался в 1833 году, но Дагер продолжал переписываться со своим сыном Изидором.

Они работали над постоянным захватом изображений, которые видели в камере-обскуре, и критиковали работу друг друга при каждой попытке. Было важно, чтобы они подготовили среду, чувствительную к свету, используя линзу и свет для формирования изображения на ней, но затем сделав ту же среду нечувствительной к дальнейшему воздействию, чтобы полученное изображение можно было рассматривать в свете, не повреждая его. Ньепс скончался в 1833 году, но Дагер продолжал переписываться со своим сыном Изидором.

К 1835 году по Парижу начали распространяться слухи о том, что любимый городской мастер иллюзий и света открыл новый способ зачаровывать глаза. В январе 1839 года в лондонском периодическом издании The Athenaeum было официально объявлено об изобретении фотографической системы, которая фиксировала изображение, попавшее в камеру-обскуру.

Луи Дагер назвал свое изобретение «дагерротип». Его метод, который он раскрыл публике в конце лета 1839 года, заключался в обработке посеребренных медных листов йодом, чтобы сделать их чувствительными к свету, затем экспонировании их в камере и «проявлении» изображений теплыми парами ртути. Пары паров ртути в сочетании с серебром создают изображение. Планшет промывали физиологическим раствором для предотвращения дальнейшего воздействия.

Пары паров ртути в сочетании с серебром создают изображение. Планшет промывали физиологическим раствором для предотвращения дальнейшего воздействия.

Изображение

Это дагерротип водопроводной станции Фэрмаунт в Филадельфии, сделанный Томасом П. и Дэвидом К. Коллинзом. Изображения довольно тусклые, так как со временем выцвели. Дагерротипы со временем тускнеют, если их не хранить и не защищать.дагерротипа давали ясность и ощущение реализма, которых раньше не удавалось передать ни одной другой картине. К середине 1850-х годов были созданы миллионы дагерротипов, документирующих почти все аспекты жизни и смерти. Фотография была на пути к тому, чтобы стать обычным явлением; портретные студии — и, в конце концов, повседневная фотосъемка — мгновенно завоевали популярность.

*(от лат. «темная камера») Светонепроницаемая коробка, в которой изображения посторонних предметов проецируются через линзу на переднюю поверхность. Он использовался в качестве инструмента для рисования и помогал художникам более точно отображать трехмерные сцены.

Камера, изображенная выше, представляет собой дагерротипную камеру епископа и проявочный аппарат 1839 года, подаренную Институту Франклина доктором Полом Беком Годдардом. Годдард был доцентом Пенсильванского университета, где Хоаким Бишоп работал приборостроителем на химическом факультете. Это одна из трех первых американских камер, изготовленных Бишопом в Филадельфии осенью 1839 года., через несколько месяцев после того, как Луи Дагер объявил о своем изобретении перед Академией наук в Париже.

Артикул: Серебряный холст: Шедевры дагерротипа из музея Дж. Пола Гетти. Музей Дж. Пола Гетти, 1998 г.

Примечание. Объекты, изображенные выше, являются частью охраняемой коллекции объектов Института Франклина. Изображения © Институт Франклина. Все права защищены.

Роберт Корнелиус и первое селфи

Первое в мире «селфи», автопортрет, сделанный Корнелиусом в 1839 году. Отдел эстампов и фотографий. 30-летний мужчина стоял один во дворе своего семейного предприятия по производству газового освещения в Филадельфии. Шел 1839 год, конец октября или начало ноября. Перед ним стояла импровизированная камера с объективом, сделанным из оперного бинокля.

Шел 1839 год, конец октября или начало ноября. Перед ним стояла импровизированная камера с объективом, сделанным из оперного бинокля.

Он уже решил, что дневного света достаточно, чтобы обнажить тщательно подготовленную металлическую пластину внутри камеры и сфотографировать себя. И последнее, но не менее важное: он должен был оставаться неподвижным и смотреть вперед в течение 10–15 минут — задача не из легких.

Этого человека звали Роберт Корнелиус, и люди иногда шутят, что он сделал первое в мире селфи в тот день, когда позировал у себя во дворе, задумчиво красивый, с поднятым воротником и растрепанными волосами. Но он сделал гораздо больше, чем подразумевает термин «селфи».

«В 1839 году делать портреты — это поразительно», — сказала Рэйчел Ветцель из отдела консервации библиотеки. «Создание автопортрета — это совершенно новый уровень. Этот портрет невероятно важен».

Картина Корнелиуса, дагерротип, считается самым ранним сохранившимся фотографическим портретом в мире. Библиотека приобрела его в 1996, наряду с другими образцами работ Корнелиуса, как часть коллекции Мэриан С. Карсон.

Библиотека приобрела его в 1996, наряду с другими образцами работ Корнелиуса, как часть коллекции Мэриан С. Карсон.

Теперь фонды Корнелиуса в Библиотеке, и без того крупнейшие в мире, стали еще больше: в декабре праправнучка Корнелиуса, Сара Бодин, пожертвовала важную коллекцию его фотоматериалов и эфемеров.

Находка включает дагерротип Корнелиуса и портреты его детей, сделанные другими ранними филадельфийскими дагерротипистами, а также экспериментальные объективы камеры Корнелиуса и документы, связанные с его деловыми отношениями и патентными заявками.

«Коллекция дает гораздо более широкое представление о Роберте Корнелиусе в библиотеке, помимо фотографий, которые мы в настоящее время храним», — сказал Мика Мессенхеймер из отдела гравюр и фотографий библиотеки.

Во многом благодаря опыту Ветцеля во всем, что связано с Корнелиусом, коллекция Бодина попала в Библиотеку.

До прихода в Библиотеку в 2019 году Ветцель работал фотореставратором в Центре консервации произведений искусства и исторических артефактов в Филадельфии (CCAHA). Там она и группа реставраторов из разных учреждений, в том числе двое из Библиотеки, провели исследование ранних дагерротипов и способов их сохранения.

Ящик для хранения пленки, которым пользовался Корнелиус. Фото: Шон Миллер.Чтобы углубить знания о работе и методах Корнелиуса, Ветцель также начал составлять базу данных (которая сейчас находится в библиотеке), чтобы документировать его фотографии и их состояние. Несмотря на то, что Корнелиус фотографировал объекты всего три года, он добился огромного успеха, и его фотографии теперь существуют в самых разных местах.

Всего за несколько месяцев до того, как Корнелиус сделал свой автопортрет в 1839 году, Луи Дж. М. Дагер объявил о своем изобретении процесса дагерротипии во Франции и опубликовал формулу. Соратник Корнелиуса, ученый Пол Бек Годдар, вскоре изменил формулу Дагера для обработки фотопластинок, объединив бром с йодом — Дагер использовал только йод.

Новое лечение сократило время воздействия — намного. Таким образом, вместо того, чтобы сидеть перед камерой до 25 минут, фотографируемый объект должен был оставаться неподвижным всего от 30 секунд до двух минут.

«Для портретной съемки это было очень важно, — сказал Ветцель.

Самое главное, это сделало процесс дагерротипии коммерчески жизнеспособным. Корнелиус создал первую в Филадельфии студию фотопортретов, получившую широкое признание. Его портреты были так высоко оценены, что, как сообщается, сам Дагер прислал дагерротипы из Франции в обмен на работы Корнелиуса.

На этом дагерротипе изображен вид из окна мастерской Корнелиуса на втором этаже на 8-й и Лодж. Отдел эстампов и фотографий.Реклама, связанная с попытками Ветцель найти и задокументировать фотографию Корнелиуса, в конечном итоге привела ее к контакту с Бодином и двумя другими потомками Корнелиуса.

Роберт Корнелиус IV, известный как Боб, первым вышел на связь. Он принес свой дагерротип Корнелиуса Ветцелю в CCAHA. Позже Боб привел своего двоюродного брата из Коннектикута, Альберта Джи, еще одного потомка, чтобы показать Ветцелю материалы Корнелиуса.

Позже Боб привел своего двоюродного брата из Коннектикута, Альберта Джи, еще одного потомка, чтобы показать Ветцелю материалы Корнелиуса.

Бодин нашел Ветцеля, который к тому времени находился в библиотеке, с помощью поиска в Google. Бодин недавно обнаружила материалы Корнелиуса на своем чердаке в Нью-Джерси, когда она собиралась переехать. Она имела в виду пожертвовать материалы в хранилище, но сначала хотела узнать о них больше. Итак, она пригласила Ветцеля в гости.

Ветцель привезла Боба с собой в Нью-Джерси. Он не был знаком с Бодином, двоюродным братом, заранее. Она происходит от другого ребенка Корнелиуса — у Корнелиуса и его жены Харриет было восемь детей вместе.

Ветцель провела с Бодин полтора дня, изучая ее материалы. Коллекция включает один дагерротип работы Корнелиуса вместе с портретами членов его семьи и многочисленными вещами — делами, визитными карточками, вырезками из новостей, валентинкой Харриет Корнелиус от ее мужа, хвалебной речью, которую он написал для нее в 1884 году, и локонами ее волос и его .