Какая первая цветная фотография нашей планеты была сделана, в каком году и кем она была сделана?

Снимок был сделан 24 октября 1946 года кинокамерой, прикрепленной к ракете Фау-2, запущенной с базы Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, США. Несколько фотографий были сделаны на высоте 65 миль, или около 104 км. Камера записывала фото каждые 1,5 секунды.

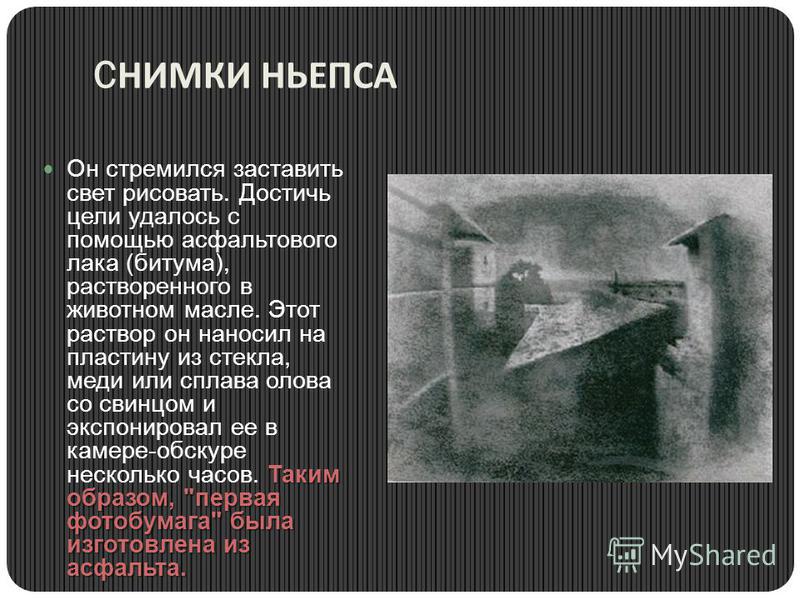

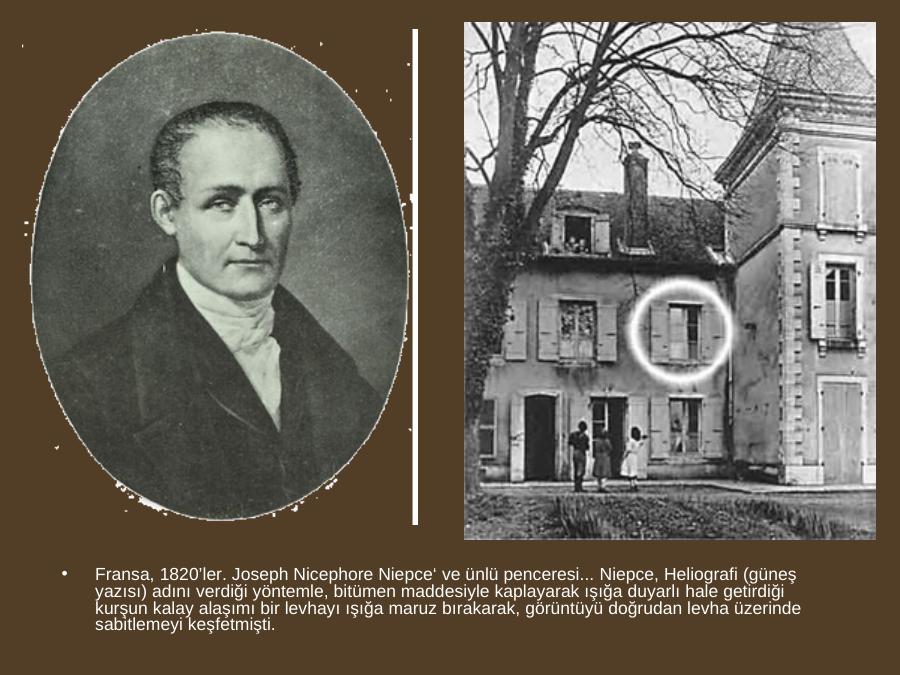

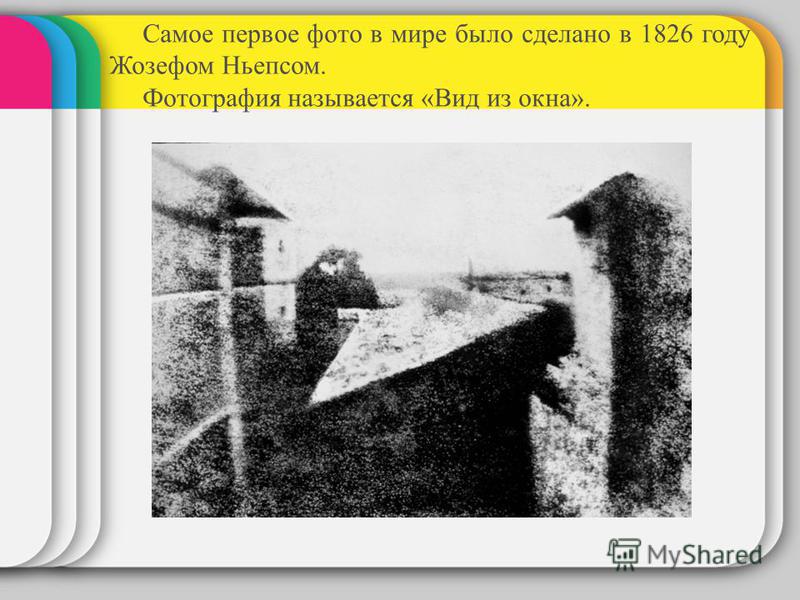

«Вид из окна в Ле Гра» — так называлась первая фотография в истории. Перевод названия относится к изображению, сделанному из окна французского изобретателя Жозефа Нисефора Ньепса в 1826 году в городе Сен-Лу-де-Варенн, Франция.

Один из первых, кто обнаружил, что Земля круглая. … Транспортные средства, использовавшиеся в древности для фотографирования Земли. 8. Форма тени Земли на Луне во время лунного затмения.

Фотография, сделанная французом Жозефом Нисефором Ньепсом (1765–1833) в 1826 году, считается первой в истории. Чтобы добиться этого результата, изобретатель поместил лист жести, покрытый битумом, на восемь часов прямо перед окном. В конце процесса изображение было выгравировано на пластине.

В конце процесса изображение было выгравировано на пластине.

История. Первое изображение из космоса было получено в суборбитальном полете с ракеты Фау-2, модифицированной США, запущенной 24 октября 1946 года, которая записывала изображение каждые 1,5 секунды. … Первая фотография Земли, сделанная с орбитального спутника, была сделана 14 августа 1959 года космическим аппаратом Explorer 6…

История фотографии начинается в 1820-х годах, когда французский физик Жозеф Нисефор Ньепс создает первые положительные пруфы, используя битум из Иудеи на металлической пластине. Ньепс готовит раствор как своего рода лак, и соединение становится белым и нерастворимым при воздействии света.

Мы называем фотографией методы захвата, создания или записи изображений, сделанных с помощью воздействия света на чувствительную поверхность. Первая зарегистрированная фотография была сделана во Франции в 1826 году Жозефом Нисефором Ньепсом.

Первая общепризнанная фотография была сделана в 1826 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом, однако развитие фотографии нельзя приписать одному человеку.

Blue Marble) — знаменитая фотография Земли, сделанная 7 декабря 1972 года экипажем миссии «Аполлон-17» на расстоянии примерно 45 000 км от Земли по пути к Луне.

Юрий Алексеевич Гагарин (русский: Юрий Алексеевич Гагарин; 9 марта 1934 — 27 марта 1968) — советский космонавт и первый человек, совершивший космическое путешествие 12 апреля 1961 года на борту корабля «Восток-1».

Разработанная для защиты тела человека специальная одежда, используемая космонавтами в космических полетах, способна: регулировать температуру тела; …Можно сказать, что одежда космонавтов наделена рядом функций, способных обеспечить безопасность тем, кто ее носит.

В 1981 году группа ученых из Университета Калгари в Канаде построила первую по-настоящему цифровую камеру. Он получил обозначение All Sky и был разработан для фотографирования северного сияния и использовал ПЗС-датчик Fairchild с разрешением 100 x 100 пикселей.

[3] Первая общепризнанная фотография датируется 1826 годом и приписывается французу Жозефу Нисефору Ньепсу. … Внедрение камеры в мобильные телефонные устройства определенно сделало фотографию частью повседневной жизни человека.

… Внедрение камеры в мобильные телефонные устройства определенно сделало фотографию частью повседневной жизни человека.

Первая признанная фотография — это изображение, сделанное в 1826 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом на оловянной пластине, покрытой светочувствительным нефтяным производным под названием Иудейский битум. Изображение было получено с помощью камеры, требующей около восьми часов воздействия солнечного света.

Первая фотография — Живой журнал Андрея Гордиенко — LiveJournal

Всем известен первый фильм — «Прибытие поезда». Но, видели ли вы когда-нибудь первую фотографию?

Знакомьтесь — Жозеф Нисефор Ньепс, изобретатель фотографии,»гравюрной копии», как он ее называл.

Кроме фотографии скромный гений изобрел в 1818 г. велосипед (действующую модель, а не забытый всеми чертеж), пиреолофор (pyreolophore) — двигатель, который использовал движущую силу огня посредством атмосферного воздух ( Вот, примерно, его устройство: атмосферный воздух наполнял при обычной плотности цилиндр с поршнем. Кроме того, туда вводился очень горючий материал в виде мелкого порошка, который несколько времени оставался в воздухе взвешенным; наконец туда вводился огонь. Воспламенение производит почти такой же эффект, как если бы внутри цилиндра находилась смесь воздуха и горючего газа, например воздуха и углеводорода; происходит род взрыва, внезапное расширение упругой жидкости; это расширение используется, его заставляют целиком действовать на поршень. Последний получает движение некоторой амплитуды, и, таким образом, развивается движущая сила. После этого ничто не препятствует переменить воздух и возобновить операцию, подобную первой.) и гидравлическую «машину Мерли» http://world.std.com/~hmfh/mpics.htm

Кроме того, туда вводился очень горючий материал в виде мелкого порошка, который несколько времени оставался в воздухе взвешенным; наконец туда вводился огонь. Воспламенение производит почти такой же эффект, как если бы внутри цилиндра находилась смесь воздуха и горючего газа, например воздуха и углеводорода; происходит род взрыва, внезапное расширение упругой жидкости; это расширение используется, его заставляют целиком действовать на поршень. Последний получает движение некоторой амплитуды, и, таким образом, развивается движущая сила. После этого ничто не препятствует переменить воздух и возобновить операцию, подобную первой.) и гидравлическую «машину Мерли» http://world.std.com/~hmfh/mpics.htm

Вот самый старый из уцелевших снимков Ньепса — первая известная нам фотография

Теперь можно, наконец, с удовлетворением подчеркнуть, что Жозеф Нисефор Ньепс, который более века находился в тени своего бывшего партнера Луи Ж.-М. Дагера, снова начинает по праву считаться первым в мире фотографом. Ньепс не только создал фотографию в камере-обскуре и изобрел диафрагму для исправления дефектов, которые он наблюдал при открытых линзах (изобретение было забыто более чем на пятьдесят лет, и его пришлось вновь изобретать). Но прежде всего Ньепс был первым, кто сделал изображение постоянным.

Ньепс не только создал фотографию в камере-обскуре и изобрел диафрагму для исправления дефектов, которые он наблюдал при открытых линзах (изобретение было забыто более чем на пятьдесят лет, и его пришлось вновь изобретать). Но прежде всего Ньепс был первым, кто сделал изображение постоянным.

Он называл эти изображения, полученные в камере-обскуре, «отражением видимого», чтобы отличать их от его «гравюрных копий». Его «гравюрные копии» были похожи на бутерброд, состоящий из гравюры (он ее делал с помощью масла прозрачной), которую он помещал между светочувствительной пластиной и чистым стеклом; стекло удерживало гравюру в ровном положении, пока все это сооружение выставлялось на солнечный свет.

Изображения, получавшиеся в результате этих процессов, назывались гелиографиями. Пластины, на которых они делались, покрывались особым битумом, который мог растворяться в эфирных маслах, таких, как очищенный скипидар, лавандовое масло, керосин и тому подобное.

Ньепс до 1813 года много лет занимался улучшением процесса литографии, который был изобретен Алоисом Зенефельдером в 1796 году. Тяжелый баварский известняк, которым пользовался Зенефельдер, Ньепс заменил куском жести, на котором его младший сын рисовал жирным цветным карандашом различные картинки. Когда юноша был призван в армию в 1814 году, Ньепс, который не умел рисовать, оказался в трудном положении. Вот тогда он и начал серию экспериментов с различными солями серебра, стремясь избавиться от необходимости прибегать к услугам художника, стараясь сделать так, чтобы свет рисовал для него. Он добился самых удовлетворительных результатов с помощью покрытия, сделанного из особого битума, растворенного в животном масле. Этот раствор он накладывал на пластину из стекла, меди или сплава олова со свинцом, экспонируя ее от двух до четырех часов, чтобы получить «гравюрную копию», или целых восемь часов, чтобы получить «отражение видимого».

Тяжелый баварский известняк, которым пользовался Зенефельдер, Ньепс заменил куском жести, на котором его младший сын рисовал жирным цветным карандашом различные картинки. Когда юноша был призван в армию в 1814 году, Ньепс, который не умел рисовать, оказался в трудном положении. Вот тогда он и начал серию экспериментов с различными солями серебра, стремясь избавиться от необходимости прибегать к услугам художника, стараясь сделать так, чтобы свет рисовал для него. Он добился самых удовлетворительных результатов с помощью покрытия, сделанного из особого битума, растворенного в животном масле. Этот раствор он накладывал на пластину из стекла, меди или сплава олова со свинцом, экспонируя ее от двух до четырех часов, чтобы получить «гравюрную копию», или целых восемь часов, чтобы получить «отражение видимого».

Когда изображение на покрытии (или на асфальте, как его тогда тоже называли) затвердевало и картина становилась видимой простым глазом, он уносил пластину в темную комнату для обработки. Сначала он окунал пластину в кислоту, которая растворяла покрытие под нанесенными линиями. Это покрытие было защищено от воздействия света во время экспозиции и. соответственно, оставалось мягким и растворимым Затем Ньепс отправлял пластину своему другу, художнику-граверу Леметру (1797—1870), который четко гравировал линии, покрывал пластину чернилами и отпечатывал необходимое количество экземпляров, что он всегда делал с любых травленых или гравированных пластин. Самой удачной была гелиография кардинала де Амбо, сделанная Ньепсом в начале 1827 года.

Сначала он окунал пластину в кислоту, которая растворяла покрытие под нанесенными линиями. Это покрытие было защищено от воздействия света во время экспозиции и. соответственно, оставалось мягким и растворимым Затем Ньепс отправлял пластину своему другу, художнику-граверу Леметру (1797—1870), который четко гравировал линии, покрывал пластину чернилами и отпечатывал необходимое количество экземпляров, что он всегда делал с любых травленых или гравированных пластин. Самой удачной была гелиография кардинала де Амбо, сделанная Ньепсом в начале 1827 года.

Как утверждает историк Жорж Потонье, можно доказать, что Ньепс получил стойкое изображение в камере-обскуре в 1822 году. Однако лишь одно из его сохранившихся «отражений видимого» может быть определенно датировано 1826 годом. Эта фотография вполне могла быть сделана в 1826 году, потому что именно в том году Ньепс стал использовать сплав олова со свинцом вместо медных и цинковых пластин. Экспозиция была равна восьми часам, а потому солнце успело осветить обе стороны здания, которое он снимал из окна своей комнаты. Ньепс написал своему сыну Исидору, объясняя свое предпочтение сплава олова со свинцом тем, что этот сплав темнее, чем медь, и светлый, когда его очистишь, а потому контраст белых и черных линий остается более резким.

Ньепс написал своему сыну Исидору, объясняя свое предпочтение сплава олова со свинцом тем, что этот сплав темнее, чем медь, и светлый, когда его очистишь, а потому контраст белых и черных линий остается более резким.

Ньепс обрабатывал стеклянную пластину так же, как и металлическую, но с одной существенной разницей: когда битум растворялся лавандовым маслом, пластина промывалась и просушивалась, и на ней оставалось видимое изображение. Странно, что Ньепс, который старался разрешить проблему многоразовых репродукций, никогда, кажется, не попытался использовать полученное изображение на стекле как негатив, чтобы с него сделать отпечатки на светочувствительной бумаге. Этот принцип — негатив — позитив, от которого берет начало вся современная фотография, — был предложен Фоксом Тальботом несколькими годами позже в Англии.

В 1829 году 64-летний Ньепс был болен и очень нуждался. Он и его брат Клод истратили все свои деньги, полученные по наследству, на различного рода изобретения, но ни одно не сделало их богатыми. Раньше у них не было необходимости думать о заработках, так как семья Ньепсов была богатой, все они получили хорошее образование и жили в роскошном доме в Шалон-сюр-Сон, где в 1765 году родился Жозеф. Его отец был советником короля, мать — дочерью известного юриста. Жозеф проявил интерес к изобретательству в мальчишеские годы, но учился, чтобы стать церковным служащим. В 1792 году, отказавшись от карьеры священнослужителя, стал армейским офицером и принимал активное участие в военных действиях на Сардинии и в Италии. Плохое здоровье вынудило его уйти в отставку, и следующие шесть лет он провел в Ницце в качестве государственного чиновника.

Раньше у них не было необходимости думать о заработках, так как семья Ньепсов была богатой, все они получили хорошее образование и жили в роскошном доме в Шалон-сюр-Сон, где в 1765 году родился Жозеф. Его отец был советником короля, мать — дочерью известного юриста. Жозеф проявил интерес к изобретательству в мальчишеские годы, но учился, чтобы стать церковным служащим. В 1792 году, отказавшись от карьеры священнослужителя, стал армейским офицером и принимал активное участие в военных действиях на Сардинии и в Италии. Плохое здоровье вынудило его уйти в отставку, и следующие шесть лет он провел в Ницце в качестве государственного чиновника.

Он возвратился домой в 1801 году, чтобы вместе с братом Клодом посвятить свою жизнь различным научным исследованиям. Гелиография стала основным его занятием, и он отдал ей все свои силы. Умер Жозеф Ньепс в 1833 году.

Даже в то время научные исследования стоили очень дорого. Остро нуждаясь в средствах, Ньепс, тем не менее, в течение года не отвечал на письмо от Дагера, процветавшего владельца диорамы в Париже, Затем он, правда, написал ответ, но в нем не говорил о своих достижениях, а больше старался выявить размах экспериментов Дагера, которые, по словам последнего, были успешными благодаря изобретенной им новой камере.

Возвращаясь из Англии в 1827 году, куда он ездил навестить больного брата, Жозеф Ньепс встретился с богатым, процветающим Дагером, который был моложе его на двадцать лет. Они стали партнерами в 1829 году, после того как Дагер убедил Ньепса ничего не публиковать о сущности его процесса, даже если он и чувствовал, что не сможет его улучшить. В своем письме Дагер писал «…надо найти возможность получить хорошую прибыль от этого изобретения до того, как публиковать что-либо о нем, не говоря уже о той чести, которой вы удостоитесь».

В октябре 1829 года Ньепс написал Дагеру, предлагая ему сотрудничество «с целью усовершенствования гелиографического процесса, чтобы их объединенные достижения могли привести к полному успеху». Десятилетний контракт о сотрудничестве был подписан 14 декабря 1829 года, в котором, в частности, говорилось: «Г-н Дагер приглашает г-на Ньепса объединиться, чтобы добиться совершенства нового метода, открытого г-ном Ньепсом, для фиксирования изображений природы, не обращаясь к помощи художника».

Это была неравноценная сделка, так как в содружестве Ньепс — Дагер новая камера Дагера была еще чем-то неопределенным, неиспробованным, а все, что, собственно, было известно о фотографии, являлось вкладом Ньепса. Но Дагер был жизненно важной половиной этого содружества старый и больной Ньепс не очень верил в будущее своих экспериментов, и ему была необходима энергия и самоуверенность Дагера. Кроме того, Ньепс верил в неувядаемый интерес Дагера к фотографии, в его убеждение, что процесс будет усовершенствован и принесет коммерческий успех. Ньепс включил в контракт условие, по которому его сын Исидор станет наследником в случае, если Ньепс умрет раньше истечения срока контракта.

Ньепс отослал Дагеру детальное описание своего процесса: информацию о гелиографии, полностью объяснявшую подготовку серебряных, медных или стеклянных пластин, сведения о пропорциях различных смесей, о растворителях для проявления изображения, о промывочных и фиксирующих процессах, а также сообщил об использовании его последних экспериментов в гелиографии — употреблении паров йодида для усиления изображения.

Ньепс также продемонстрировал Дагеру всю технику выполнения этих процессов, для чего Дагер специально приезжал в Шалон. Через несколько дней Дагер вернулся в Париж и больше никогда не встречался с Ньепсом. Каждый из них самостоятельно работал над изобретением, и очень мало известно об их успехах, кроме того факта, что в 1831 году Дагер писал Ньепсу и просил его провести эксперименты с йодидом в комбинации с солями серебра в качестве светочувствительной субстанции. Ньепс без большого энтузиазма проводил эти опыты. Он не очень-то преуспел в предшествовавших опытах с серебряной солью йодистоводородной кислоты — серебряной субстанцией, которая может быть чувствительной к свету лишь при смешении в абсолютно точных пропорциях.

Источник http://photo.far-for.net/content.php?r=2&p=4

Niépce, Talbot and Muybridge – Smarthistory

По современным меркам фотография девятнадцатого века может показаться довольно примитивной. В то время как суровые черно-белые пейзажи и неулыбчивые люди обладают своей собственной суровой красотой, эти изображения также бросают вызов нашим представлениям о том, что определяет произведение искусства.

Фотография является спорным средством изобразительного искусства просто потому, что ее трудно классифицировать — искусство это или наука? Фотографы девятнадцатого века боролись с этим различием, пытаясь примирить эстетику с техническим прогрессом.

Рождение фотографии

Жозеф Нисефор Ньепс, Вид из окна в Гра (1826)

Хотя принцип работы фотоаппарата был известен еще в древности, реальная химия, необходимая для регистрации изображения, не существовала до девятнадцатого века. век.

Художники эпохи Возрождения и позже использовали камеру-обскуру (латинское слово «темная комната») или маленькое отверстие в стене затемненного ящика, которое пропускало свет через отверстие и проецировало перевернутое изображение того, что находилось за пределами ящика. Однако только после изобретения светочувствительной поверхности французом Жозефом Нисефором Ньепсом зародился основной принцип фотографии.

С этого момента развитие фотографии в значительной степени связано с технологическими улучшениями в трех областях: скорость, разрешение и постоянство. Первые фотографии, такие как знаменитый « Вид из окна в Гра » Ньепса (1826 г.), требовали очень медленной скорости (длительный период выдержки), в данном случае около 8 часов, что, очевидно, делало многие объекты трудными, если не невозможными, для фотографирования. . Снимок Ньепса, сделанный с помощью камеры-обскуры для экспонирования медной пластины, покрытой серебром и оловом, выглядит из окна наверху, а качество размытия частично связано с изменением условий в течение длительного времени выдержки, что влияет на разрешение или четкость изображения. изображение должно быть зернистым и трудночитаемым. Дополнительным вызовом был вопрос о стойкости или о том, как успешно остановить любую дальнейшую реакцию светочувствительной поверхности после достижения желаемой экспозиции. Многие из ранних изображений Ньепса со временем просто почернели из-за постоянного воздействия света. Эта проблема была в значительной степени решена в 1839 г.изобретение гипо, химического вещества, которое изменило чувствительность бумаги к свету.

Первые фотографии, такие как знаменитый « Вид из окна в Гра » Ньепса (1826 г.), требовали очень медленной скорости (длительный период выдержки), в данном случае около 8 часов, что, очевидно, делало многие объекты трудными, если не невозможными, для фотографирования. . Снимок Ньепса, сделанный с помощью камеры-обскуры для экспонирования медной пластины, покрытой серебром и оловом, выглядит из окна наверху, а качество размытия частично связано с изменением условий в течение длительного времени выдержки, что влияет на разрешение или четкость изображения. изображение должно быть зернистым и трудночитаемым. Дополнительным вызовом был вопрос о стойкости или о том, как успешно остановить любую дальнейшую реакцию светочувствительной поверхности после достижения желаемой экспозиции. Многие из ранних изображений Ньепса со временем просто почернели из-за постоянного воздействия света. Эта проблема была в значительной степени решена в 1839 г.изобретение гипо, химического вещества, которое изменило чувствительность бумаги к свету.

Луи Дагер, Мастерская художника, 1837, дагерротип

Технологические усовершенствования

Фотографы после Ньепса экспериментировали с различными техниками. Луи Дагер изобрел новый процесс, который он назвал дагерротипом в 1839 году, который значительно сократил время экспозиции и дал устойчивый результат, но дал только одно изображение.

Уильям Генри Фокс Талбот, The Open Door , 1844 г., отпечаток на соленой бумаге с бумажного негатива

В то же время англичанин Уильям Генри Фокс Талбот экспериментировал со своим методом, который впоследствии стал его калотипическим методом, запатентованным в феврале 1841 г. Нововведения Талбота включали создание бумажный негатив и новая технология, которая включала преобразование негатива в позитивное изображение, что позволяло создавать более одной копии изображения. Замечательную деталь метода Талбота можно увидеть на его знаменитой фотографии 9.0009 Открытая дверь (1844 г.), на которой запечатлен вид через средневековый вход. Текстура грубых камней, окружающих дверь, виноградные лозы, растущие на стенах, и деревенская метла, прислоненная к дверному проему, демонстрируют мельчайшие детали, запечатленные фотографическими улучшениями Талбота.

Текстура грубых камней, окружающих дверь, виноградные лозы, растущие на стенах, и деревенская метла, прислоненная к дверному проему, демонстрируют мельчайшие детали, запечатленные фотографическими улучшениями Талбота.

Оноре Домье, Nadar élevant la Photographie à la hauteur de l’Art (Надар, возвышающий фотографию до искусства), литография из Le Boulevard , 25 мая 1863 г.

Метод коллодия был введен в 1851 году. Этот процесс включал фиксацию вещества, известного как оружейная вата, на стеклянную пластину, что позволяло еще сократить время экспозиции (3-5 минут), а также получить более четкое изображение.

Большим недостатком коллодиевого процесса было то, что его нужно было экспонировать и проявлять, пока химическое покрытие еще не высохло, а это означало, что фотографам приходилось носить с собой переносные фотолаборатории для проявления изображений сразу после экспонирования. И трудности этого метода, и неопределенный, но растущий статус фотографии были высмеяны Оноре Домье в его Надар, поднимающий фотографию на высоту искусства (1862). Надар, один из самых выдающихся фотографов Парижа того времени, был известен тем, что сделал первые аэрофотоснимки из корзины воздушного шара. Очевидно, что трудности с проявлением стеклянных негативов в этих условиях должны были быть значительными.

Надар, один из самых выдающихся фотографов Парижа того времени, был известен тем, что сделал первые аэрофотоснимки из корзины воздушного шара. Очевидно, что трудности с проявлением стеклянных негативов в этих условиях должны были быть значительными.

Дальнейшее развитие технологий сделало фотографию менее трудоемкой. К 1867 году была изобретена сухая стеклянная пластина, уменьшившая неудобства метода мокрого коллодия.

Eadweard Muybridge, The Horse in Motion («Салли Гарднер», принадлежащая Леланду Стэнфорду; бег со скоростью 1:40 по треку Пало-Альто, 19 июня 1878 г.) , 1878

Подготовленные стеклянные пластины можно куплены, что избавляет от необходимости возиться с химикатами. В 1878 году новые достижения уменьшили время экспозиции до 1/25 секунды, что позволило фотографировать движущиеся объекты и уменьшило потребность в штативе. Это новое развитие прославляется в серии фотографий Эдверда Мейбриджа под названием 9.0009 Скачущая лошадь (1878 г. ). Созданная для того, чтобы решить вопрос о том, отрывает ли лошадь когда-нибудь все четыре ноги от земли во время галопа, серия фотографий также продемонстрировала новые фотографические методы, которые позволяли производить экспозицию практически мгновенно.

). Созданная для того, чтобы решить вопрос о том, отрывает ли лошадь когда-нибудь все четыре ноги от земли во время галопа, серия фотографий также продемонстрировала новые фотографические методы, которые позволяли производить экспозицию практически мгновенно.

Наконец, в 1888 году Джордж Истман разработал сухую желатиновую рулонную пленку, упростившую перенос пленки. Компания Eastman также произвела первые небольшие недорогие камеры, что позволило большему количеству людей получить доступ к этой технологии.

Фотографы 19 века были пионерами в новом художественном направлении, стирающем границы между искусством и технологиями. Часто используя традиционные методы композиции и сочетая их с инновационными методами, фотографы создали новое видение материального мира. Несмотря на трудности, с которыми первые фотографы столкнулись с ограничениями своих технологий, их мастерство также очевидно.

Дополнительные ресурсы:

Первая фотография из Центра Гарри Рэнсома Техасского университета в Остине

Дагер и изобретение фотографии в Хронологии истории искусств в Хайльбрунне, Художественный музей Метрополитен История искусства

Возникновение бумажной фотографии во Франции в 1850-х годах на Хронологии истории искусств Метрополитен-музея в Хайльбрунне

Дагеррейская эпоха во Франции: 1839 год-1855 на Хейльбруннской хронологии истории искусств Метрополитен-музея

Миниатюра истории дагерротипа

Ньепс: Справочный веб-сайт об изобретателе фотографии

Фотография движения Эдварда Мейбриджа

Уильям Генри Фокс Талбот и изобретение фотографии Фотография на Хронологии истории искусств в Хайльбрунне, Музей Метрополитен

Волшебник фотографии: история Джорджа Истмана и его преобразований в фотографии

О Оноре Домье (Национальная художественная галерея)

Митчелл Лесли, «Человек, который остановил время» в Stanford Magazine , 2001

Стоп-кадр: фотография движения Эдварда Мейбриджа (Национальный музей американской истории)

Процитировать эта страница как: доктор Ребекка Джеффри Исби, «Ранняя фотография: Ньепс, Талбот и Мейбридж», в Smarthistory , 9 августа 2015 г. , по состоянию на 4 марта 2023 г., https://smarthistory.org/early-photography-niepce -талбот-и-мейбридж/.

, по состоянию на 4 марта 2023 г., https://smarthistory.org/early-photography-niepce -талбот-и-мейбридж/.

История фотографии: Ньепс

Ньепс Жозеф Нисефор (7 марта 1765, Шалон-сюр-Сон, Франция — 5 июля 1833, там же) — французский изобретатель, один из создателей фотографии. . Он был первым, кто нашел способ зафиксировать изображение, полученное камерой-обскурой (около 1820-х годов), с использованием битума в качестве светочувствительного вещества (гелиография). Он сотрудничал с Л. Дагером с 1829 года.

Нисефор Ньепс родился в богатой семье. Его отец был королевским советником, а мать — дочерью известного адвоката. В детстве Ньепс проявлял большой интерес к процессу изобретения, но готовился к церковной карьере; он бросил это в 1792 стать армейским офицером. Ньепс покинул армию в первый период Французской революции из-за своих роялистских симпатий. Когда Наполеон пришел к власти, Ньепс вернулся в армию и принял участие в сардинских и итальянских военных операциях. Он вышел на пенсию из-за проблем со здоровьем и несколько лет был государственным деятелем в Ницце. В 1801 году он вернулся домой в Шалон и вместе со своим братом Клодом посвятил остаток своей жизни научным исследованиям.

Он вышел на пенсию из-за проблем со здоровьем и несколько лет был государственным деятелем в Ницце. В 1801 году он вернулся домой в Шалон и вместе со своим братом Клодом посвятил остаток своей жизни научным исследованиям.

До 1813 г. Ньепс в течение многих лет занимался повышением качества планографической печати, литографии, изобретенной А. Сенефельдером в 179 г.6.

Тяжелый баварский известняк, использовавшийся Сенефельдером в качестве печатной формы, Ньепс заменил листом олова. Его сын сделал на ней цветные рисунки жирным карандашом.

Сам Ньепс не умел рисовать, и после того, как его сына призвали в армию, он начал эксперименты с солями серебра. Он стремился заставить свет «рисовать».

Цель была достигнута за счет разжижения битума в животном масле. Он нанес этот раствор на пластину из стекла, меди и оловянно-свинцового сплава.

сплава и экспонировали его в камере-обскуре в течение нескольких часов. Следовательно, первая «фотобумага» была сделана из асфальта (!). Когда изображение на покрытии

затвердел и стал виден невооруженным глазом. Ньепс обрабатывал пластину кислотой в темной комнате. Кислота растворяла покрытие над линиями

изображение, закрытое от света в процессе экспонирования и оставленное мягким и растворимым (другие источники говорят, что асфальт был вымыт лавандовым маслом и керосином).

После этого гравер выгравировал четкие линии, покрыл пластину тушью и отпечатал нужное количество копий, как это делалось раньше с любого травленого изображения.

или пластины с гравировкой. Результатом этого стала гравюра, созданная не художником, а светом — гелиография (от греческого «солнце»). Ньепс получил

его первое стабильное изображение с камеры-обскуры в 1822 году. Но единственное сохранившееся гелиографическое изображение — это изображение 1826 года, когда Ньепс начал использовать сплав олова.

и свинец вместо медных и цинковых пластин.

Экспозиция длилась 8 часов (!).

Когда изображение на покрытии

затвердел и стал виден невооруженным глазом. Ньепс обрабатывал пластину кислотой в темной комнате. Кислота растворяла покрытие над линиями

изображение, закрытое от света в процессе экспонирования и оставленное мягким и растворимым (другие источники говорят, что асфальт был вымыт лавандовым маслом и керосином).

После этого гравер выгравировал четкие линии, покрыл пластину тушью и отпечатал нужное количество копий, как это делалось раньше с любого травленого изображения.

или пластины с гравировкой. Результатом этого стала гравюра, созданная не художником, а светом — гелиография (от греческого «солнце»). Ньепс получил

его первое стабильное изображение с камеры-обскуры в 1822 году. Но единственное сохранившееся гелиографическое изображение — это изображение 1826 года, когда Ньепс начал использовать сплав олова.

и свинец вместо медных и цинковых пластин.

Экспозиция длилась 8 часов (!).

Таким образом Ньепсу впервые в истории удалось зафиксировать точное изображение предмета, «нарисованного» светом.

В 1827 году Ньепс познакомился с Луи Дагером — богатым и преуспевающим владельцем парижской диорамы, который предложил ему сотрудничество. 64-летний Ньепс с ухудшающимся здоровьем и

нуждаясь в средствах для своих исследований, в 1829 году подписал с Дагером 10-летний контракт на разработку открытого Ньепсом метода «фиксации образов природы без художника». В договоре был пункт о сроке, согласно которому сын Ньепса Исидор станет наследником в случае смерти Ньепса до

конец договора. Ньепс отправил Дагеру подробное описание своего гелиографического процесса и показал технологию. Дагер должен был прийти

в Шалон, чтобы увидеть это.