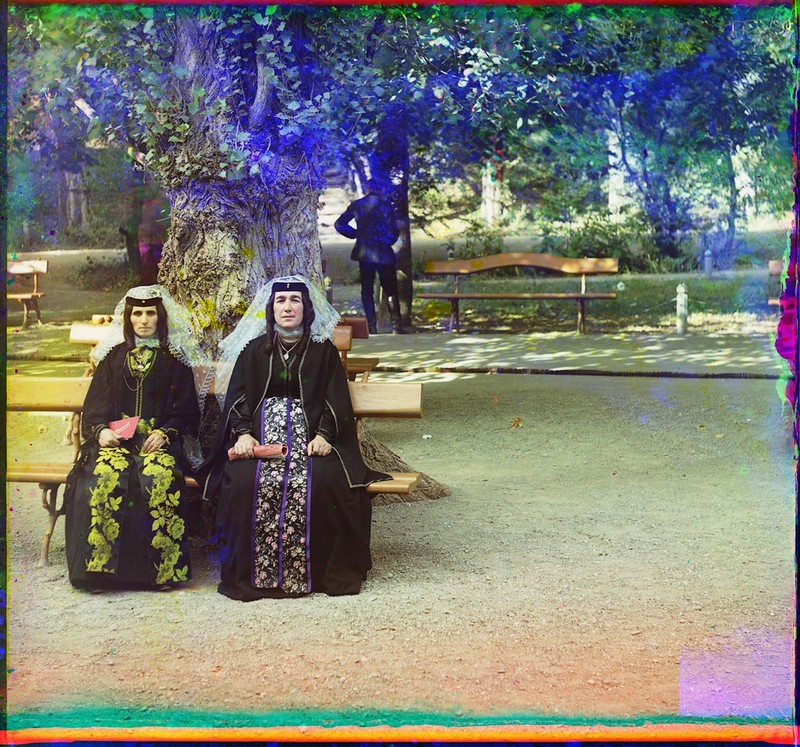

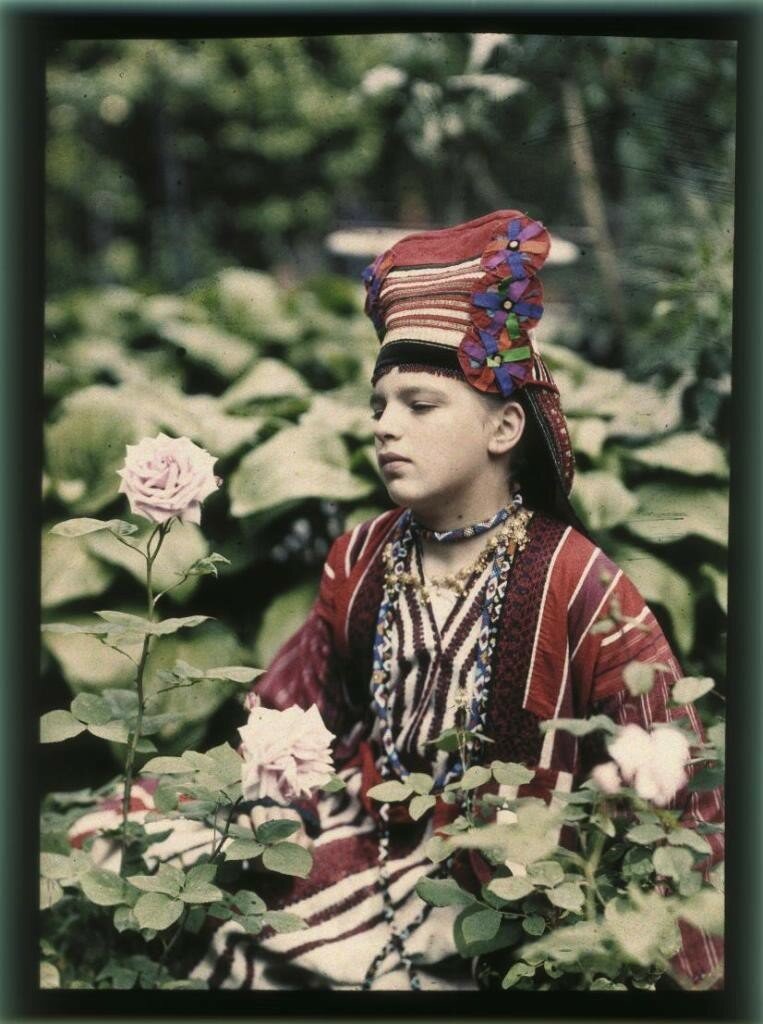

Летом 2017 года я почти случайно попала на совершенно уникальную выставку фотографий в Ливадийском дворце в Крыму. Очень привлек мое внимание выразительный портрет Льва Николаевича Толстого в цвете: на фото он сидит на фоне рощи в Ясной Поляне, видимо, недалеко от дома. И хотя его поза закрыта, вся его фигура как бы говорит о спокойной уверенности в себе. Я подумала, что фото это было обработано и сделано цветным в наши дни. Но мои спутники, сотрудники Ливадийского дворца, объяснили, что это — цветная фотография авторства фотохудожника Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Лев Николаевич Толстой. Портрет. Ясная Поляна. 1908: Остальные фотографии запомнились мне не меньше: позитивно-эмоционально окрашенные виды природы средней полосы, древние церкви, крестьяне и их быт, простые лица рабочих, инженеры на строительстве плотин, даже средняя Азия – вся дореволюционная Россия в красках как бы встала передо мной как живая. Да-да, оказывается, уже 100 лет назад в России существовала цветная фотография и жил увлеченный человек, который сделал своей жизненной задачей запечатлеть Россию того времени в красках. После своего возвращения домой я продолжила изучать фотоальбом с работами Прокудина-Горского, который мне достался по какой-то невероятно счастливой случайности. Книга эта, кстати, — настоящая библиографическая редкость, ее тираж всего 200 экземпляров. Перелистывая страницы книги, как бы совершаешь виртуальное путешествие по России того времени, ощущения совершенно необычные: невольно начинаешь сравнивать то, что видишь на фото, с современностью сегодня. Вот старушка прядет пряжу на крылечке своего дома (Тверская губерния) — на ее лице спокойная улыбка; дети сидят после службы у церкви, их лица сосредоточены и спокойны, несмотря на летнюю жаркую погоду полностью прикрытые одеждой, кроме рук и голеньких ступней; вот крестьянское семейство летним днем – полные здоровья спокойные лица детей и матери в лучах солнца, всего человек 6; вот заводик по производству картона, всего 4-5 одноэтажных бревенчатых изб, а вокруг просторы среднерусской полосы (почему-то сразу вспомнилась Копотня (район Москвы) и столбы дыма над ней, которые не рассеиваются никогда). Группа детей на фоне Пятницкой церкви, Вологодская губерния: Крестьянские девушки. Вологодская губерния: На жнитве. Череповецкий уезд. Новгородская губерния: Монастырский покос: Церковь Спасителя и Покрова Пресвятой Богородицы: Река (Малая) Сатка: Вид на конопляное поле (1910 г.): Смоленск. Успенский собор с восточной стороны: Кто же тот человек, который дал нам эту возможность оглянуться назад на самих себя и задуматься, стали ли мы жить лучше за эти последние 100 лет? Сергей Михайлович Прокудин-Горский родился 18 августа 1863 года в родовом имении Прокудиных-Горских Фуникова Гора в Покровском уезде Владимирской губернии. Род Прокудиных-Горских – один из самых древних дворянских родов России, древнее рода Рюриковичей. К этой фамилии относились многие российские военные с выдающимся послужным списком. Образование Сергея Михайловича было очень разносторонним, уточним, что ни одно учебное заведение он так и не окончил. Прокудин-Горский учился в Александровском лицее (1883-1886), однако не закончил полного курса. С октября 1886 по ноябрь 1888 года он слушал лекции по естественному разделу на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. Далее следует новый этап в жизни Сергея Михайловича: в 1890 году он женился на Анне Александровне Лавровой (1870-1937) — дочери русского металловеда и директора товарищества гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов Лаврова. Сам Прокудин-Горский стал директором правления на предприятии своего тестя. Лишь к 1897 году (в возрасте 34 лет) Прокудин-Горский начал делать доклады о своих фотографических исследованиях Пятому отделу Императорского Русского Технического общества (ИРТО, он продолжил эти доклады до 1918 года). Вскоре он стал основным российским авторитетом в области фотографии, ему была поручена организация курсов практической фотографии при ИРТО. В 1898 году Прокудин-Горский опубликовал первые книги по техническим аспектам фотографии: «О печатании с негативов» и «О фотографировании ручными фотоаппаратами». Именно Адольф Мите, надо сказать, сыграл очень важную роль в развитии цветной фотографии. В 1902 году Мите создал свою модель камеры для цветной съёмки и проектор для демонстрации цветных снимков на экране. Переяславль-Залесский. Вид на [Плещеево] озеро и город от села Веськово: Крестьяне. Уфа: Этюд «Сети» село Сорока: Река Исеть, деревня Камышевка: Преображенская церковь внутри крепостного вала. Церкви Василия Великого, Николая Чудотворца и Преображенский собор. Белозерск: Военнопленные австрийцы у барака [около станции Кивач]. [1916 г.] Однако и Прокудину-Горскому в деле развития цветной фотографии также принадлежит не последняя роль: уже 1902 году Сергей Михайлович впервые объявил о создании цветных диапозитивов по методу трёхцветной фотографии А. Как это работает? Немного из истории фотографии Камера-обскура (дословно с латыни “темная комната”), которая является основой любого фотоаппарата, в сущности представляет собой тёмную закрытую коробку с отверстием в одной из стенок. Принцип её работы основан на законах оптики: свет, проходящий через крошечное отверстие, трансформируется и создает изображение на встречаемой поверхности, которой является стенка ящика. Современная аналоговая камера работает примерно таким же образом, отличаясь только наличием зеркала и пленки для сохранения созданного светом изображения. Процесс использования камеры-обскуры выглядел очень странным и пугающим для людей в те далекие времена и Джованни Баттиста вынужден был отказаться от своей идеи после того, как его арестовали по обвинению в колдовстве. Первая фотография была сделана в 1825 году французским изобретателем Джозефом Ньепсом. Она изображает вид из окна в Ле Гра. У этого изображения мало художественной ценности помимо того, что это первая фотография из когда-либо сделанных и дошедших до нас. В связи с особенностями технологии экспозиция длилась восемь часов, так что солнце на фотографии успело пройти с востока на запад, осветив обе стороны изображенного здания. Как уже я упомянула выше, к этому времени люди знали, как спроецировать изображения, но они не могли сохранять и «записывать» свет. Ньепс придумал использовать нефтепродукт, так называемый «иудейский битум». Битум затвердевает под воздействием света, а незатвердевшее вещество можно было затем смыть. В качестве носителя Ньепс использовал отполированные металлические пластины, а полученное на них негативное изображение можно было покрыть чернилами и напечатать как литографию. Одной из множества трудностей этого метода являлось то, что металлические пластины были тяжёлыми, дорогими в производстве и требовали много времени для тщательной полировки. В 1839 году сэр Джон Гершель нашел способ изготовить первый стеклянный негатив вместо металлического. В том же году он придумал термин «фотография», производный от греческих слов, означающих «свет» и «писать». В начале фотография либо использовалась художниками как подспорье. Первыми широко известными фотопортретами были одиночные или семейные снимки на память. Наконец, после десятилетий усовершенствований и исправлений массовое использование фотокамер началось с камер Eastman Kodak. Они вышли на рынок в 1888 году с лозунгом «Вы нажимаете на кнопку – мы делаем всё остальное». В 1861 г. английскому физику Джеймсу Максвеллу удалось впервые в мире получить цветное изображение, которое явилось результатом трех снимков одно и того же предмета с разными фильтрами (красным, синим и зеленым). Более широкое применение цветной фотографии стало возможно благодаря Адольфу Мите. Он изобрел сенсибилизаторы, делающие фотопластину более чувствительной к другим областям спектра. Еще больший вклад в развитие данного вида фотографии внес Сергей Прокудин-Горский, который разработал технологии, позволяющие уменьшить выдержку. В итоге первая работающая цветная фотопластинка появилась на рынке в 1907 году. Использовавшийся в ней метод был основан на экране из фильтров. Экран позволял фильтровать красный, зеленый и/или синий свет. Фотопластинка затем обращалась с получением позитивного изображения. Использование этого же экрана в процессе фотопечати позволяло получить цветную фотографию. Данная технология, слегка доработанная, используется до сих пор. Красный, зеленый и синий – основные цвета для телевизионных и компьютерных экранов, с этим связан и режим RGB (red+green+blue) в многих графических приложениях. Основные термины: Пленка или матрица: матрица используется в современных цифровых фотоаппаратах, а пленка – это фотоматериал на гибкой полимерной подложке, предназначенный для различных видов фотографии. Пленка представляет собой прозрачную основу с нанесённой на неё светочувствительной фотоэмульсией. В результате экспонирования в эмульсии формируется скрытое изображение, которое при дальнейшей химической обработке преобразуется в видимое. Экспозиция: количество света, поступившего на матрицу фотоаппарата или пленку при соответствующих установленных значениях диафрагмы, выдержки и ISO. Диафрагма: контролирует количество света, поступающего на матрицу камеры или фотопленку. _________________________ Биографами Прокудина-Горского до сих пор не установлена точная дата начала цветных съемок в Российской империи. Скорее всего, первая серия цветных снимков была сделана в ходе поездки по княжеству Финляндскому в сентябре-октябре 1903 года. В 1904 году Прокудин-Горский снимал цветные фотографии Дагестана, Черноморского побережья и Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. В апреле — сентябре 1905 года Прокудин-Горский совершил первую большую фотопоездку по Российской Империи, во время которой снял около 400 цветных фотографий Кавказа, Крыма и Украины. В 1906 г. Прокудин-Горский провёл много времени в Европе, участвуя в научных конгрессах и фотовыставках в Риме, Милане, Париже и Берлине. Он получил золотую медаль на Международной выставке в Антверпене и медаль за «Лучшую работу», то есть его талант фотохудожника получил международное признание. На родине же его по-настоящему прославили фотопортреты Льва Толстого: Прокудин-Горский сам сделал ему предложение о съемке в цвете и тот с большим удовольствием и интересом согласился. Сергей Михайлович писал, что Лев Николаевич: » …особенно живо интересовался всеми новейшими открытиями в различных областях, а равно и вопросом передачи изображения в истинных цветах». Именно эти фотографии, опубликованные в журнале «Фотограф-любитель», привлекли внимание брата Николая II, Михаила Александровича Романова, который смог организовать для Прокудина-Горского аудиенцию у Государя. Свою встречу с Государем Прокудин-Горский впоследствии описывал так: “Наступил самый ответсвенный момент, ибо я был уверен, что от успеха этого вечера зависела в значительной мере судьба моего дела. Для этой первой демонстрации Государю мною были выбраны съемки с натуры исключительно этюдного характера: закаты, снежные ландшавты, портреты крестьянских детей, цветы, осенние этюды и тому подобное. После первой же картины, когда я услышал одобрительный шепот Государя, я уже был уверен в успехе, так как программа была подобрана мною в возрастающем по эффектности порядке…” – сегодня можно только представить степень воодушевления, которую испытывал в этот момент этот очень увлеченный своим делом и своей идеей (которую в переписке он часто называл “задачей”) человек. Итак, в 1909 году, Николай II поручил Сергею Михайловичу заснять всевозможные стороны жизни всех областей, составлявших тогда Российскую империю. Все съёмки Сергей Михайлович проводил на свои средства, которые постепенно истощились. О каких-либо компенсациях на текущие расходы разговор с Государем просто не велся с самого начала. Вот как он сам описывал свою работу: » …Работа моя была обставлена очень хорошо, то с другой, она была очень трудна, требовала огромного терпения, знания, опыта и часто больших усилий… Делать снимки приходилось в самых различных и часто очень трудных условиях, а затем вечером надо было снимки проявить в лаборатории вагона и иногда работа затягивалась до поздней ночи, особенно если погода была неблагоприятной и нужно было выяснить, не окажется ли необходимым повторить съёмку при другом освещении прежде, чем уехать в следующий намеченный пункт. В 1909 -1916 годах Прокудин-Горский объездил значительную часть Российской империи, фотографируя старинные храмы, монастыри, заводы, виды городов и разнообразные бытовые сцены. Фотограф побывал на Урале, в Туркестане, в Ярославской и Владимирской губерниях, снимал места связанные с Наполеоновской кампанией в России. После 1912 года закончилась официальная поддержка проекта Прокудина-Горского по фотообзору России. Во время Первой мировой войны Прокудин-Горский создавал фотохронику боевых действий, занимался цензурой прибывающих из-за границы кинематографических лент, анализом фотопрепаратов и обучением экипажей самолётов аэрофотосъёмке. Вскоре после Октябрьской революции 1917 года Прокудин-Горский участвовал в создании Высшего института фотографии и фототехники (ВИФФ), который был официально учреждён декретом от 9 сентября 1918 года, уже после отъезда Прокудина-Горского за границу. Его последняя коллекция фотографий демонстрировалась в России 19-го марта 1918 года в Зимнем дворце. Прокудин-Горский принял решение покинуть Россию, после того как узнал об убийстве царской семьи в июле 1918 года. В эмиграцию Сергей Михайлович отправился со своей новой семьей: с первой супругой, от которой у него родилось трое детей, к тому времени он успел расстаться. В эмиграции он жил сначала в Финляндии, затем в Норвегии, Англии, на юге Франции, в начале 20-ых годов он добрался до Парижа. В России он был широко известным человеком, осуществившим свою мечту, а в Европе надо было начинать жизнь заново. В Париже Прокудин-Горский вместе с детьми открыл фото-мастерскую, где и работал почти до конца жизни. Скончался Сергей Михайлович в Париже, спустя несколько недель после освобождения города от немецких войск союзниками, в Русском доме, где нашли свое пристанище многие русские эмигранты. По некоторым свидетельствам под конец жизни фотограф пристрастился к крепким алкогольным напиткам, что и стало отчасти причиной его ухода. Похоронен Сергей Михайлович Прокудин-Горский на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Вот таков конец этой, скажем честно, немного грустной истории жизни талантливого фотохудожника. Что же стало с его бесценным фото наследием? Удивительные факты: Сергей Михайлович поcле революции вывез большую часть своего художественного наследия заграницу, на что ему удалось получить официальное разрешение у властей, после его смерти правообладателями негативов стали его дети, которые продали коллекцию в 80-х годах Американской Библиотеке Конгресса. В июле 1991 года была впервые составлена компьютерная база данных снимков Прокудина-Горского, которая продолжала затем пополняться и изменяться. В 2000 году компания JJT по контракту с Библиотекой Конгресса США выполнила сканирование всех 1902 стеклянных негативов из коллекции Прокудина-Горского. Сканирование выполнялось в режиме Grayscale c 16-битной глубиной цвета и разрешением свыше 1000 точек на дюйм. Теперь коллекция цветных фотоснимков в электронном виде также составляет часть фонда Президентской библиотеки (Санкт-Петербург). Фотонаследие Прокудина-Горского является общественным достоянием и часто используется в ходе самых разных мероприятий, именно эта коллекция стала основой для выставки фоторабот Прокудина-Горского в Ливадийском дворце в июле 2017 года, где ее и увидела ваша покорная слуга. Вместо послесловия: поскольку печать цветных фотографий во времена Прокудина-Горского была очень сложной задачей, полноценно «монетизировать» весь этот багаж у художника не было никакой возможности. Экспедиции осуществлялись фотографом на собственные средства, которые скоро были исчерпаны. Замечательное российское художественное наследие было сначала вывезено заграницу, а затем продано потомками художника Библиотеке Конгресса за 3 500 долларов. Мне кажется, что огромной удачей для всех нас и великой заслугой Сергея Михайловича является тот факт, что снимки сохранились, дошли до наших дней и могут быть оценены по достоинству сегодня современными жителями России, да, и всего мира. Плотина на реке Ковже: Вытегра. Часовня: Самарканд. Торговец дынями: Две грузинки в праздничных одеждах: Доставка хлопка на завод: Евгеньевский источник. Боржом:

Сергей-Михайлович Прокудин-Горский. Портрет: Ознакомиться с наследием фотохудожника можно здесь. Также очень рекомендую к просмотру фильм, посвященный Прокудину-Горскому и судьбе его коллекции, который демонстрировал канал Культура: ссылка здесь.

| |

Мастер цвета. Сергей Михайлович Прокудин-Горский — Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

В начале XX века был изобретен метод цветоделения для создания цветных фотографий. Эта сложная для того времени технология позволяла добиться удивительной реалистичности и великолепного качества снимков. Пионером цветной фотографии в России стал ученый-изобретатель Сергей Михайлович Прокудин-Горский, 155-летие со дня рождения которого отметили в 2018 году.

Славный род

О детстве и юности Сергея Михайловича Прокудина-Горского мало что известно. Родился он в фамильном имении во Владимирской губернии. По одной из версий, род Горских происходил от уехавшего из Золотой Орды татарского князя. Он принял православие и даже сражался под знаменами Дмитрия Донского на Куликовом поле, за что получил вотчину Гора и стал Горским. Внук Петра Горского Прокопий Алферьевич был прозван Прокудой — то есть плутом, проказником. Так и стали именовать его потомков — Прокудиными-Горскими.

Внук Петра Горского Прокопий Алферьевич был прозван Прокудой — то есть плутом, проказником. Так и стали именовать его потомков — Прокудиными-Горскими.

Много известных людей дал этот древний род. Были среди них и военные, и дипломаты, и предводители дворянства, и один из первых русских драматургов — Михаил Иванович Прокудин-Горский. Но самым известным представителем фамилии стал русский изобретатель цветной фотографии.

Вероятно, Сергей Михайлович учился на химика, потому что в 1896 году он как член химико-технологического отдела Императорского русского технического общества (ИРТО) сделал доклад «О современном состоянии литейного дела в России». C 1890-х и до Октябрьской революции он возглавлял правление Товарищества казенных Гатчинских колокольных, медеплавильных и сталелитейных заводов. Параллельно он увлеченно занимался фотографией.

В 1898 году Прокудин-Горский стал действительным членом фотографического отдела ИРТО. На одной из выставок он показал снимки полотен художников XVII–XVIII веков. В черно-белых фотографиях мастеру удалось передать свет и тень, отразить богатство палитры и индивидуальность авторов. Эти фотографии отметили бронзовой медалью. В том же году Прокудин-Горский сделал доклад «О фотографировании падающих звезд (звездных дождей)» и стал одним из организаторов первых в Петербурге курсов практической фотографии.

В черно-белых фотографиях мастеру удалось передать свет и тень, отразить богатство палитры и индивидуальность авторов. Эти фотографии отметили бронзовой медалью. В том же году Прокудин-Горский сделал доклад «О фотографировании падающих звезд (звездных дождей)» и стал одним из организаторов первых в Петербурге курсов практической фотографии.

В 1901 году в столице открылась фотомастерская С.М.Прокудина-Горского. Теперь у мастера появилась своя химическая лаборатория, проходили занятия курсов, а позже, в 1906 году, разместилась редакция журнала «Фотограф-любитель». В лаборатории Прокудин-Горский начал упорно работать над получением цветного изображения.

Метод цветоделения

К 1902 году Сергей Михайлович отправился в Германию, чтобы поучиться в лаборатории химика Адольфа Мите в Высшей технической школе в Шарлоттенбурге. Именно немец представил широкой общественности новую модель фотокамеры для цветной съемки, в которой реализовал принцип цветоделения, а также создал проектор для демонстрации фотографий в цвете.

Спустя три года Прокудин-Горский запатентовал собственный вариант сенсибилизатора, который по своей чувствительности значительно превосходил все имеющиеся разработки, включая использованные Адольфом Митте. Благодаря новому составу, русскому изобретателю удалось сделать бромосеребряные пластины для фотографии светочувствительными во всем спектре. Так Прокудин-Горский усовершенствовал метод цветоделения в цветной фотографии. Благодаря мастеру подобные снимки стало относительно просто тиражировать.

Сергей Михайлович использовал обычные черно-белые фотопластинки и специальный фотоаппарат собственной конструкции, который быстро делал три снимка одного и того же сюжета через три различных фильтра — синий, зеленый и красный. Затем проявлялись три негатива, с которых можно было получить нужное количество копий для производства диапозитивов. Последние, в свою очередь, служили основой для изготовления клише и получения типографских оттисков в фотомеханической мастерской. Этот принцип работы, которому Прокудин-Горский оставался верен на протяжении всей жизни, аналогичен цветоделению, используемому в современной полиграфической печати.

В январе 1905 года Прокудин-Горский показал членам Императорского русского технического общества около 70 цветных снимков: виды Дагестана и Финляндии, зимние пейзажи, жанровые картины, снимки заходящего солнца… Фотографии поразили зрителей яркими красками и вызвали долго не смолкающие аплодисменты.

Фотолетопись России

В том же 1905 году Сергей Михайлович совершил первую большую поездку по России, во время которой сделал около 400 цветных фотографий. Перед этим он обратился в Петербургский Красный Крест с удивительным проектом. Он хотел запечатлеть Россию в цвете и издать эти снимки в виде первых в истории страны цветных фотооткрыток. Прокудин-Горский считал, что «важная цель, которую преследует цветная фотография, — это оставить точный документ для будущего», что это «драгоценное средство спасать от забвения все разрушающиеся памятники».

Красный Крест выделил фотографу аванс, и Прокудин-Горский отправился в путь. Он снял Петербург, Киев, Курск, Севастополь, Новороссийск, Сочи, Гагры. Однако первая русская революция нарушила его планы, Красный Крест больше не смог оплачивать проект, и съемки прервались.

Однако первая русская революция нарушила его планы, Красный Крест больше не смог оплачивать проект, и съемки прервались.

Через год Прокудин-Горский отправился вместе с экспедицией Русского географического общества в Туркестан, чтобы сфотографировать солнечное затмение. Запечатлеть событие в цвете не удалось из-за густой облачности, зато мастер сделал множество снимков старинных памятников Бухары, Самарканда и колоритных местных жителей.

Вскоре у Сергея Михайловича родилась идея создать цветной фотопортрет самого известного своего современника — Льва Толстого. Два майских дня 1908 года Прокудин-Горский провел в Ясной Поляне, где сделал один из самых знаменитых фотопортретов в истории России.

Судьбоносную роль в судьбе фотографа сыграла его встреча с Николаем II. Царь был очарован работами Прокудина-Горского и его главной идеей: запечатлеть в «натуральных красках» все основные достопримечательности Российской империи от Балтийского моря до Тихого океана. Теперь фотограф получил все, что хотел: «Мне был дан по высочайшему повелению пульмановский вагон, специально оборудованный по моим указаниям. Там была устроена прекрасная лаборатория, превращавшаяся по желанию из светлой в темную для исполнения работ в пути и на стоянках, а также помещение для жизни моей и моих спутников. Для работы на водных путях… министерство предоставляло мне отдельный, специально приспособленный для работы пароход с полным составом команды. В случае надобности предоставлялись помимо того маленький пароход, способный идти по мелководью, и прицепная баржа… Для обработки Урала и перевала Уральского хребта в Екатеринбург был прислан новый автомобиль Форда, пригодный для трудных дорог».

Там была устроена прекрасная лаборатория, превращавшаяся по желанию из светлой в темную для исполнения работ в пути и на стоянках, а также помещение для жизни моей и моих спутников. Для работы на водных путях… министерство предоставляло мне отдельный, специально приспособленный для работы пароход с полным составом команды. В случае надобности предоставлялись помимо того маленький пароход, способный идти по мелководью, и прицепная баржа… Для обработки Урала и перевала Уральского хребта в Екатеринбург был прислан новый автомобиль Форда, пригодный для трудных дорог».

Фотограф планировал сделать за 10 лет 10 тысяч снимков. Он видел в своей работе огромный просветительский потенциал. По его замыслу, в школах и училищах должны были быть установлены проекторы, и на цветных слайдах-диапозитивах молодое поколение могло увидеть красоту страны. Прокудин-Горский даже придумал название этому новому школьному предмету — отечествоведение. Мастер так описал цель своего труда: «Составление систематической коллекции фотографических изображений в натуральных цветах (c пояснительным текстом) достопримечательностей России в церковном, историческом, этнографическом, промышленном и художественном отношениях имеет целью добывание материала по отечествоведению. Пробудить любовь к родине, интерес к изучению ее красот и неисчерпаемых богатств, без чего немыслимо воспитание истинно патриотических чувств в юношестве, есть настолько важная цель, что она вполне оправдывает те средства, которые необходимо затратить на ее достижение».

Пробудить любовь к родине, интерес к изучению ее красот и неисчерпаемых богатств, без чего немыслимо воспитание истинно патриотических чувств в юношестве, есть настолько важная цель, что она вполне оправдывает те средства, которые необходимо затратить на ее достижение».

Позже, уже в эмиграции, Сергей Михайлович подвел итог своим экспедициям. Он успел сфотографировать Мариинский водный путь, Туркестан, Урал, Волгу от истока до Нижнего Новгорода, памятники, связанные с 300-летием дома Романовых; Кавказ и Дагестан, Мугальскую степь (Приамурье), Бородино и Мурманский железнодорожный путь. «Коллекция достопримечательностей России в натуральных цветах» С.М.Прокудина-Горского насчитывает более 1900 цветных и около 1000 черно-белых фотографий.

Жизнь вне России

После Октябрьской революции Прокудин-Горский был включен в состав коллегии Экспедиции по заготовлению государственных бумаг и назначен профессором созданного в 1918 году Фотокиноинститута. В марте 1918 года в России прошла последняя выставка его работ. В экспозиции «Чудеса фотографии», открытой в Николаевском зале Зимнего дворца, были представлены снимки, сделанные во время путешествий.

В экспозиции «Чудеса фотографии», открытой в Николаевском зале Зимнего дворца, были представлены снимки, сделанные во время путешествий.

Наступило лето, и по стране распространилось известие о расстреле царской семьи. Узнав об этом, Сергей Михайлович покинул Россию. Некоторое время он пробыл в Норвегии и Англии, затем, переехав в Ниццу, работал вместе с братьями Люмьер. Добравшись до Парижа, куда приехала из России его семья, Прокудин-Горский вместе с сыновьями и дочерью открыл фотоателье «Елка».

Фотограф очень страдал от разлуки с родиной, поэтому часто выступал перед русской молодежью с лекциями «Образы России», «Россия в картинах», «Центральная Россия», «Наша Родина».

Семья смогла вывезти из России большую часть фотопластин, но всю Вторую мировую войну они пролежали в сыром подвале. А почти сразу после того, как Париж был освобожден союзниками, Сергей Михайлович Прокудин-Горский скончался. Через некоторое время сыновья мастера стали замечать на фотопластинах плесень и трещины. Стремясь спасти выдающийся памятник русской культуры, наследники Прокудина-Горского продали архив Библиотеке Конгресса США.

Стремясь спасти выдающийся памятник русской культуры, наследники Прокудина-Горского продали архив Библиотеке Конгресса США.

Сегодня снимки Сергея Михайловича Прокудина-Горского помогают вспомнить о многоликой, многоплеменной России начала XX века. Стране, многие памятники которой можно увидеть лишь на вечных цветных фотографиях великого мастера.

О.Василиади

Пионер цветной фотографии С. М. Прокудин-Горский

Категория: Региональный центр доступа к ресурсам Президентской Библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Алтайском крае.

18(30) августа 1863 г. в городе Муроме Владимирской губернии родился фотограф, химик, изобретатель, член Русского географического и Русского технического обществ, автор уникальных цветных фотографий дореволюционного периода истории России Сергей Михайлович Прокудин-Горский.

Сергей Михайлович выступал с докладами на международных конференциях по прикладной химии, успешно участвовал в международных выставках, ему присуждена золотая медаль в Антверпене за «снимки в красках непосредственно с натуры», жетон за «лучшие работы» – в Ницце.

На портале Президентской библиотеки представлена электронная коллекция «С. М. Прокудин-Горский (1863–1944)», посвященная творческому наследию мастера, в которую вошли материалы о его жизни и деятельности, документальные видеофильмы «Россия в цвете» и «Цвет времени», почтовые открытки, электронные копии раритетных профессиональных журналов начала XX в., исследовательские работы.

Всей читающей России Прокудин-Горский стал известен благодаря юбилейному портрету Льва Толстого, который он сделал в Ясной Поляне 23 мая 1908 г.

Грандиозный замысел – создание «фотопротокола» России начала XX в. посредством целенаправленных экспедиционных съемок – начал реализовываться после показа цветных изображений Николаю II. «Для этой первой демонстрации Государю, – звучат в видеофильме «Цвет времени» воспоминания самого Прокудина-Горского, – были выбраны снимки с натуры исключительно этюдного характера. После первой же картины, когда я услышал одобрительный шёпот, я уже был уверен в успехе, так как программа была мною подобрана в возрастающем по эффективности порядке».

«Для этой первой демонстрации Государю, – звучат в видеофильме «Цвет времени» воспоминания самого Прокудина-Горского, – были выбраны снимки с натуры исключительно этюдного характера. После первой же картины, когда я услышал одобрительный шёпот, я уже был уверен в успехе, так как программа была мною подобрана в возрастающем по эффективности порядке».

По высочайшему повелению мастеру был предоставлен специальный вагон-лаборатория, для работы на водных путях – пароход с командой, а для преодоления трудных дорог – автомобиль Форд. Кроме того, выданные царской канцелярией документы обеспечивали экспедициям Прокудина-Горского доступ во все уголки России.

Заинтересованное участие в судьбе коллекции достопримечательностей России принял председатель Совета Министров П. А. Столыпин. На портале Президентской библиотеки можно, в частности, ознакомиться с делом «О приобретении в казну коллекции фотографических снимков достопримечательностей России, составленной проф. Прокудиным-Горским».

В 2010 г. Библиотека Конгресса США передала в электронный фонд Президентской библиотеки около двух тысяч оцифрованных цветных фотографий Прокудина-Горского. Часть из них вошла в альбом «Просторы России в цветной фотографии» – проект был реализован при партнерстве Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы и Президентской библиотеки. Работы Прокудина-Горского говорят сами за себя и определяют масштаб личности мастера светописи.

С. М. Прокудин-Горский не успел сполна реализовать свой грандиозный проект – началась Первая мировая война. В начале войны Сергей Михайлович занимался съемкой хроники боевых действий, позднее обучал летчиков аэрофотосъемке, консультировал военное ведомство по вопросам фотографии и киносъемки.

Огромна не только культурная, но и историческая ценность раритетных фотографий: по ним реставраторы могут воссоздать то, что некогда было утеряно, казалось бы, навсегда. В 2013 г. Президентская библиотека передала музею-заповеднику «Старая Ладога» снимки памятников первой столицы Руси, благодаря которым становится возможным восстановление росписей в храме Святого Георгия – одного из немногих сохранившихся образцов русских фресок XII в.

«Важная цель, которую преследует цветная фотография, – оставить очный документ для будущего. Мы имеем в руках драгоценное средство спасать от забвения все разрушающиеся памятники», – говорил фотограф. – Фотография все-таки, надо признаться, искусство протокольного характера».

Еще больше вы можете узнать в материалах Президентской библиотеки:

- Россия в первых цветных фотографиях С. М. Прокудина-Горского // Президентская библиотека. 21 августа 2019.

- «Инвентаризация Родины» в первых цветных фотографиях Прокудина-Горского из фонда Президентской библиотеки» // Президентская библиотека. 30 августа 2018.

- Родился фотограф, химик, изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский // День в истории. 30 августа 1863.

© 2006 — 2022 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением российского и международного законодательства и возможно только с согласия Администрации АКУНБ им. В. Я. Шишкова.

Полное заимствование документа является нарушением российского и международного законодательства и возможно только с согласия Администрации АКУНБ им. В. Я. Шишкова.

Ваши вопросы по сайту и Электронному каталогу ждем на [email protected].

Карта сайта

старинных цветных фотографий Российской Империи

старинных цветных фотографий Российской Империи Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск». Логотип InsiderСлово «Инсайдер». Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации.ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦАПутешествовать

Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо.Скачать приложение

Город Тобольск служил военным, административным и политическим центром русского владычества в Сибири. Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Русский химик и фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский одним из первых начал использовать цветную фотографию в начале 20 века в России.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Русский химик и фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский одним из первых начал использовать цветную фотографию в начале 20 века в России.

В 1907 году фотограф решил систематически документировать Российскую империю, и царь Николай II предоставил ему специально оборудованную вагонную фотолабораторию для этого проекта.

Для создания своих изображений он использовал продолговатую стеклянную пластину через три различных цветных фильтра красного, зеленого и синего цветов, проецируя их на слайды друг на друга, чтобы создать полноцветное изображение.

Сегодня более 2000 его изображений хранятся в Библиотеке Конгресса. Мы собрали коллекцию самых ярких его образов.

Прокудин-Горский сделал эту фотографию эмира Саид Мир Мохаммед Алим-хана, последнего представителя эмира, правившего Бухарским эмиратом в Средней Азии, в 1911 году.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia CommonsИсточник: Библиотека Конгресса

Здесь мы видим вид начала 20-го века на Тбилиси, столицу Грузии, которая ранее называлась Тифлис на русском языке. Расположенный на равнине, образованной рекой Курой, город был присоединен к Российской империи в 1801 году, а в 1991 году стал столицей независимой Грузии.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia CommonsИсточник: Библиотека Конгресса, Мировая цифровая библиотека

К началу Первой мировой войны Россия находилась на стадии быстрой индустриализации.

Прокудин-Горский интересовался документированием экономической жизни империи, делая фотографии, подобные этой, сделанной в 1910 году, семейной шахты на Урале.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Прокудин-Горский интересовался документированием экономической жизни империи, делая фотографии, подобные этой, сделанной в 1910 году, семейной шахты на Урале.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Источник: Библиотека Конгресса

А эта фотография, сделанная в 1912 году, на которой рабочие и надзиратели готовятся залить бетонный фундамент шлюзовой плотины через реку Оку, недалеко от города Дениво.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia CommonsИсточник: Библиотека Конгресса

Железнодорожные ферменные мосты, построенные на колоннах через реку Каму недалеко от Перми, помогли поддержать Транссибирскую магистраль, протянувшуюся более чем на 6000 миль от центральной европейской части России до Тихого океана.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Источник: Библиотека Конгресса

Здесь Прокудин-Горский едет по Мурманской железной дороге в дрезине. Железная дорога была построена правительством России во время Первой мировой войны, чтобы соединить Петроград (Санкт-Петербург) с Мурманском, последним городом, основанным в Российской империи.

Сергей Прокудин-Горский [общественное достояние], через Wikimedia CommonsИсточник: Библиотека Конгресса, The Moscow Times

Расположенный на Столобном острове озера Селигер в России монастырь св.

Нила был впервые построен около 1528 г. и превратился в один из крупнейших и богатейших монастырей Российской империи во времена начало 1600-х годов, по данным Библиотеки Конгресса. Он был закрыт советским режимом в 1927 году и окончательно возвращен Русской Православной Церкви в 1990 году.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Нила был впервые построен около 1528 г. и превратился в один из крупнейших и богатейших монастырей Российской империи во времена начало 1600-х годов, по данным Библиотеки Конгресса. Он был закрыт советским режимом в 1927 году и окончательно возвращен Русской Православной Церкви в 1990 году.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Источник: Библиотека Конгресса

Ростов, старинный русский город к северо-востоку от Москвы, был столицей киевских князей, переселившихся в Россию.

На фотографии показаны тонкости керамической фарфоровой печи, сделанной в Княжеском дворце в 1911 году.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

На фотографии показаны тонкости керамической фарфоровой печи, сделанной в Княжеском дворце в 1911 году.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Источник: Библиотека Конгресса, Lonely Planet

Чайная ферма и перерабатывающий завод Чаква, расположенные недалеко от побережья Черного моря недалеко от Батуми в Грузии, были одним из основных поставщиков чая в Российскую империю.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia CommonsИсточник: Библиотека Конгресса

Город Боржоми, расположенный в Кавказских горах на территории современной Республики Грузия, перешел под контроль России в 1820-х годах и превратился в курорт благодаря обилию минеральных вод.

Он стал местом назначения российской элиты, которая надевала элегантные наряды, чтобы посетить модные павильоны, такие как этот у Екатерининского источника (также известного как Екатерининский источник).

Сергей Михайлович Прокудин-Горский, цифровая визуализация для Библиотеки Конгресса, автор Уолтер Франкхаузер/WalterStudio [общественное достояние], Wikimedia Commons

Он стал местом назначения российской элиты, которая надевала элегантные наряды, чтобы посетить модные павильоны, такие как этот у Екатерининского источника (также известного как Екатерининский источник).

Сергей Михайлович Прокудин-Горский, цифровая визуализация для Библиотеки Конгресса, автор Уолтер Франкхаузер/WalterStudio [общественное достояние], Wikimedia Commons

Источник: Библиотека Конгресса

Мечеть Шах-и-Зинде, расположенная в Самарканде, представляла собой сложный центр могил и заупокойных часовен, созданных специально для женщин из династий, происходящих от военачальника Тимура (также известного как Тамерлан), который правил Средней Азией между 1370 и 1405 годами.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Источник: Библиотека Конгресса

На заводе Kasil Iron Works, основанном в 1747 году и известном высоким качеством чугунной продукции, в то время, когда была сделана эта фотография, работало более 3000 человек (в 1910).

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia CommonsИсточник: Библиотека Конгресса

Самарканд, второй по величине город в Узбекистане, существует более 2700 лет и был столицей нескольких империй.

Его рынки были одними из самых известных на Шелковом пути, где торговцы продавали разноцветные шелка, хлопок, шерстяные ткани и традиционные ковры.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Его рынки были одними из самых известных на Шелковом пути, где торговцы продавали разноцветные шелка, хлопок, шерстяные ткани и традиционные ковры.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Источник: Библиотека Конгресса, Euronews

Продавцы также продавали свежие фрукты на самаркандском рынке.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia CommonsИсточник: Библиотека Конгресса

Древний город Суздаль, расположенный на реке Каменке к северу от Москвы, когда-то был решающим княжеством, но его власть пришла в упадок, когда Москва заняла видное место в центральной европейской части России.

Эта фотография города была сделана в 1912 году.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский, цифровая визуализация для Библиотеки Конгресса, автор Уолтер Франкхаузер / WalterStudio [общественное достояние], Wikimedia Commons

Эта фотография города была сделана в 1912 году.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский, цифровая визуализация для Библиотеки Конгресса, автор Уолтер Франкхаузер / WalterStudio [общественное достояние], Wikimedia Commons

Источник: Библиотека Конгресса

Поселок Колчедан, расположенный в Уральских горах недалеко от Екатеринбурга, в то время был центром добычи и обработки песчаника.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia CommonsИсточник: Библиотека Конгресса

Тобольск, город в Тюменской области, Россия, был исторической столицей Сибири и служил военным, административным и политическим центром русского правления в Сибири.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia Commons

Источник: Библиотека Конгресса

И, наконец, сам фотограф делает автопортрет у предполагаемой реки Королистскали, недалеко от морского порта Батуми в Грузии.

Сергей Прокудин-Горский [Общественное достояние], Wikimedia CommonsИсточник: Библиотека Конгресса

.

Читать далее

LoadingЧто-то загружается.Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

Функции Россия ПутешествоватьПодробнее…

«Опись Родины» на первых цветных фотографиях Прокудина-Горского в Президентской библиотеке

«…Запечатлив результат художественного вдохновения во всем богатстве его красок на светочувствительной фотопластинке, мы передаем будущим поколениям бесценный документ», – писал Сергей Михайлович Прокудин-Гоский (1863–1944). 30 августа 2018 года исполняется 155 лет со дня его рождения.

30 августа 2018 года исполняется 155 лет со дня его рождения.

Накануне юбилея в Президентской библиотеке состоялся вебинар «Наследие Сергея Прокудина-Горского (к 155-летию со дня рождения) и Булла Династия». Доклады библиотекарей дополнил показ фотографий мастеров фотографии. В отчете, освещающем жизнь и творчество Прокудина-Горского, перечислены новые приобретения, в том числе фильмы «Россия в цвете» и «Цвет времени». Оба фильма вошли в «С. М. Прокудин-Горский (1863–1944)» обширное собрание Президентской библиотеки.

Первооткрыватель цветной фотографии в России, изобретатель, профессор Сергей Михайлович Прокудин-Горский был дворянином, глубоко понимавшим свои национальные корни как нечто неизменное. Он посвятил свою жизнь усилиям «схватить и тем самым увековечить многовековую культуру родины».

Прокудин-Горский прославился в 1890-е годы, когда он начал делать доклады на химико-технологическом и фотографическом отделениях Императорского Русского технического общества и стал одним из инициаторов курсов практической фотографии. «Фотография в естественных цветах» — его статья, в которой говорилось о необходимости создания методических пособий: «Частые вопросы, возникающие после моих демонстраций техники цветного изображения, убеждают меня в необходимости написать специальное пособие в этой области на русском языке. переводные статьи не дают реального представления о таком тонком процессе, как фотосъемка в естественных цветах». Он написал и издал серию брошюр для слушателей курсов. В начале 1900-х годов в доме исследователя на Большой Подьяческой улице, 22 открылись лаборатория и мастерская, а также занятия для слушателей курсов. . Его выпуски оцифрованы и размещены на портале Президентской библиотеки. Прокудин-Горский признавал ключевую роль цвета и подчеркивал, что именно цвет делает фотографию более живой. Метод фотографа находится в центре внимания «Очерков Императорского Русского технического общества», в которых основное внимание уделяется отчету и опыту Прокудина-Горского в области цветной фотографии. В статьях «Сергей Михайлович Прокудин-Горский» (журнал «Фотограф-любитель», № 7) и «Вечера цветной фотографии» («Фотографические новости», бюллетень № 3) подчеркивалось, что Прокудин-Горский не был новичком.

«Фотография в естественных цветах» — его статья, в которой говорилось о необходимости создания методических пособий: «Частые вопросы, возникающие после моих демонстраций техники цветного изображения, убеждают меня в необходимости написать специальное пособие в этой области на русском языке. переводные статьи не дают реального представления о таком тонком процессе, как фотосъемка в естественных цветах». Он написал и издал серию брошюр для слушателей курсов. В начале 1900-х годов в доме исследователя на Большой Подьяческой улице, 22 открылись лаборатория и мастерская, а также занятия для слушателей курсов. . Его выпуски оцифрованы и размещены на портале Президентской библиотеки. Прокудин-Горский признавал ключевую роль цвета и подчеркивал, что именно цвет делает фотографию более живой. Метод фотографа находится в центре внимания «Очерков Императорского Русского технического общества», в которых основное внимание уделяется отчету и опыту Прокудина-Горского в области цветной фотографии. В статьях «Сергей Михайлович Прокудин-Горский» (журнал «Фотограф-любитель», № 7) и «Вечера цветной фотографии» («Фотографические новости», бюллетень № 3) подчеркивалось, что Прокудин-Горский не был новичком. , ни самоучка-любитель, а профессор химии и член Императорского Русского Технического Общества.

, ни самоучка-любитель, а профессор химии и член Императорского Русского Технического Общества.

Первые цветные фотографии Прокудина-Горского произвели на публику ошеломляющее впечатление. Император Николай II узнал о славе мастера. В одном из документальных фильмов коллекции рассказывается о встрече монарха с художником. В фильме «Цвет времени» представлены рассказы Прокудина-Горского. «Я рассказал Государю о своих представлениях о различных приложениях моего труда и добавил: «Ваше Величество, возможно, будет интересно видеть время от времени истинную Россию с ее древними памятниками, а также красоту разнообразной природы нашей великой Родины». «. К этому времени Прокудин-Горский уже начал собирать свою знаменитую фотоколлекцию, что дало ему возможность путешествовать по России начала ХХ века.

В статье «Выдающийся фотограф» в журнале «Фотография» № 4 Гаранина С. посвящена финансовому аспекту. На каждую картинку автор потратил 10 рублей. В год делалось около 1000 фотографий, обработанный материал требовал специального помещения для хранения. Исследователь предложил государству закупить готовые изображения и субсидировать дальнейшую съемку, отметив при этом, что ему нужна сумма денег, «которая позволила бы тратить все свое время на эту работу».

Исследователь предложил государству закупить готовые изображения и субсидировать дальнейшую съемку, отметив при этом, что ему нужна сумма денег, «которая позволила бы тратить все свое время на эту работу».

Председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин проявил большой интерес к коллекции фотографий достопримечательностей России: подписал ряд бумаг об условиях приобретения коллекции государством и месте ее хранения. На портале Президентской библиотеки, в частности, доступен документ «О приобретении государством коллекции фотографий достопримечательностей России, собранной профессором Прокудиным-Горским».

Фотограф с документальной точностью и отменным художественным вкусом изображал природные ландшафты, военно-технические памятники, церкви и монастыри, сумел запечатлеть быт и многообразие народов, населявших империю. Его ярко иллюстрирует фотоальбом «Большие земли России в цветной фотографии» — совместный проект Фонда исторической фотографии Карла Буллы и Президентской библиотеки.

Прокудин-Горский не довел до конца свой главный план – началась Первая мировая война, по всей империи нарастало общественное недовольство. Однако у фотографа была возможность снимать на Урале, в Сибири, Крыму, Дагестане, Финляндии, Средней Азии, фотографии путешествий по Волге и Оке. К сожалению, после событий 1917 обширная коллекция была частично утеряна.

В 2010 году Библиотека Конгресса США предоставила Президентской библиотеке около двух тысяч оцифрованных цветных фотографий Прокудина-Горского, которые поступили в ее электронные фонды. Это снимки, сделанные между 1909 и 1912 годами, а также в 1916 году. На них представлена Россия, ее города и деревни, портреты простых людей и тех, кто заслужил для нее всемирное признание — например, первая цветная фотография Льва Толстого. Сегодня все эти работы находятся в свободном доступе в вышеупомянутом «С. М. Прокудин-Горский (1863-1944) коллекция.

На заседании киноклуба Президентской библиотеки состоялся показ и обсуждение документального фильма голландского режиссера Бена ван Лисхаута «Опись Родины». В фильме сравниваются картины Прокудина-Горского, сделанные в начале века, и современные киносъемки.

В фильме сравниваются картины Прокудина-Горского, сделанные в начале века, и современные киносъемки.

Президентская библиотека предоставляет возможность людям, проживающим за границей, познакомиться с творчеством С. М. Прокудина-Горского. Так, на 69-й Франкфуртской книжной ярмарке в октябре 2017 года в Российском доме науки и культуры в Берлине открылась выставка «Большие земли России в цветных фотографиях Сергея Прокудина-Горского». В экспозиции представлены 70 фотографий, сделанных мастером во время путешествия по Российской империи в начале ХХ века.

Старые фотографии представляют большую историческую и культурную ценность: они помогают реставраторам воссоздать то, что когда-то было утрачено. В 2013 году Президентская библиотека передала в музей-заповедник «Старая Ладога» фотографии памятников первой столицы Руси. Они способствовали восстановлению и сохранению росписей Георгиевской церкви, одного из немногих сохранившихся образцов русской росписи 12 века, большая часть которых была утеряна в 17 веке. «В одной из статей Прокудин-Горский отмечал: «Должен признать, что в основе фотографии лежит протокол». Именно этот «протокол», одушевленный мастером, и есть теперь ценнейший документ истории культуры», С. Заметки Гараниной.

«В одной из статей Прокудин-Горский отмечал: «Должен признать, что в основе фотографии лежит протокол». Именно этот «протокол», одушевленный мастером, и есть теперь ценнейший документ истории культуры», С. Заметки Гараниной.

Прокудин-Горский оставил также значительное литературное наследие: книги, статьи, полемическую литературу, письма к читателям в журнале «Фотограф-любитель», письма, зарисовки, записные книжки. Эти документы являются ярким свидетельством высокого интеллекта и творческого темперамента художника.

Вековые цветные фотографии Прокудина-Горского ~ Куриоситас

В 1909 году русский фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский инициировал замечательный проект. Его миссия заключалась в том, чтобы запечатлеть — во всей полноте и ярких красках — огромную и разнообразную Российскую империю. Здесь, вместе с его историей, подборка его удивительных полноцветных фотографий вековой давности.

Чуть более ста лет назад русский фотограф начал замечательный проект. С благословения и финансирования царя Николая II он отправился в необыкновенное путешествие, чтобы запечатлеть сущность России на полноцветных фотографиях. Многие из этих фотографий выглядят так, как будто они могли быть сделаны вчера, и только костюмы, которые носили люди, запечатленные в их момент времени, выдают возраст работы. На первом изображены двое мужчин, пересекающих небольшую реку.

С благословения и финансирования царя Николая II он отправился в необыкновенное путешествие, чтобы запечатлеть сущность России на полноцветных фотографиях. Многие из этих фотографий выглядят так, как будто они могли быть сделаны вчера, и только костюмы, которые носили люди, запечатленные в их момент времени, выдают возраст работы. На первом изображены двое мужчин, пересекающих небольшую реку.

Цвета весьма примечательны — прием, который разработал сам Прокудин-Горский. Однако его путешествия по Российской империи никогда не были свершившимся фактом. Они явились кульминацией долгой и упорной борьбы. Благодаря настойчивости фотографа у нас теперь есть записи времен столетней давности, настолько четкие и живые, что кажется, что почти можно погрузиться в картину (что, без сомнения, поразило бы субъекта фотографий так же, как и не подчинялись бы законам физики, какими мы их знаем сейчас).

Прошлое всегда оживает в образах, поэтому, возможно, здесь уместно включить изображение самого человека. Это было сделано несколько позже, чем его проект 1909 года, в 1915 году. Первая мировая война бушевала меньше года, когда был сделан этот снимок. На изображении, похожем на задумчивого актера, отдыхающего от съемок исторического фильма, изображен мужчина средних лет, погруженный в свои мысли. Он производит впечатление несколько утомленного мира, и это, безусловно, правда, что это была не самая легкая из эпох для жизни. В его мире происходили быстрые кровавые изменения, кульминацией которых стала революция в его родной стране. О чем он думал, когда делал это фото, можно только догадываться, но что за фото.

Это было сделано несколько позже, чем его проект 1909 года, в 1915 году. Первая мировая война бушевала меньше года, когда был сделан этот снимок. На изображении, похожем на задумчивого актера, отдыхающего от съемок исторического фильма, изображен мужчина средних лет, погруженный в свои мысли. Он производит впечатление несколько утомленного мира, и это, безусловно, правда, что это была не самая легкая из эпох для жизни. В его мире происходили быстрые кровавые изменения, кульминацией которых стала революция в его родной стране. О чем он думал, когда делал это фото, можно только догадываться, но что за фото.

Аудиенция у царя должна была ознаменовать проект, который Прокудин-Горский стал считать делом всей своей жизни и, безусловно, замечательным свидетельством для этого человека и для страны России. Вверху собран урожай 1909 года. Нет никаких свидетельств каких-либо технологий, помогающих собирать урожай, в лучшем случае орудия и повозки можно было бы назвать средневековыми. Однако такой образ жизни подходил к концу. Даже после Октябрьской революции 1917 года, ознаменовавшей начало эпохи российской индустриализации, Прокудин-Горский продолжал создавать свои записи об этом быстро исчезающем мире.

Однако такой образ жизни подходил к концу. Даже после Октябрьской революции 1917 года, ознаменовавшей начало эпохи российской индустриализации, Прокудин-Горский продолжал создавать свои записи об этом быстро исчезающем мире.

Прокудин-Горский происходил из длинной семьи русских дворян, которые в основном делали карьеру в русской армии. У Прокудина-Горского были более интеллектуальные наклонности, и он изучал химию в Санкт-Петербурге в Технологическом институте в городе. Он также изучал живопись и музыку в Императорской Академии художеств. Химия и искусство могут не сразу прийти в голову многим как счастливый союз предметов, но интерес Прокудина-Горского к обоим в конечном итоге объединится. В 1889 году в возрасте двадцати шести лет он отправился в Берлин, чтобы изучать фотохимию в Техническом университете немецкой столицы. Там он познакомился и учился у Адольфа Мите, который экспериментировал с трехцветной фотографией.

Так начался долгий путь, кульминацией которого стали работы, подобные приведенной выше. На нем, снятом сто лет назад, в 1909 году, изображена команда парохода «Шексна». Сочетание продуманной неформальности, этот замечательный цветной снимок показывает цепочку подчинения во всей ее красе. Если бы в то время самому молодому из изображенных мужчин было пятнадцать лет, то сейчас он был бы самым старым человеком на планете.

На нем, снятом сто лет назад, в 1909 году, изображена команда парохода «Шексна». Сочетание продуманной неформальности, этот замечательный цветной снимок показывает цепочку подчинения во всей ее красе. Если бы в то время самому молодому из изображенных мужчин было пятнадцать лет, то сейчас он был бы самым старым человеком на планете.

Брак в 1890 году произвел двух сыновей и дочь. Женой Прокудина-Горского была Анна Александра Лаврова, дочь богатого промышленника, члена Императорского Русского технического общества (ИРТО). Прокудин-Горский работал у своего тестя на металлургическом заводе под Санкт-Петербургом, должность, которую он занимал до Октябрьской революции, и он вступил в фотографическую секцию ИРТО, старейшего фотографического общества России.

Методы цветной фотографии Мите нуждались в дальнейшем развитии, и с учетом этого он основал студию в 1901 году. В течение следующих восьми лет репутация Прокудина-Горского росла. Однако даже при довольно хорошей зарплате на металлургическом заводе деньги для финансирования задуманного великого проекта были ему не по средствам. Без финансирования такие произведения, как «Пилольщики 1909 года на реке Свирь», никогда не были бы сочинены и приняты. Входит один Лев Толстой.

Однако даже при довольно хорошей зарплате на металлургическом заводе деньги для финансирования задуманного великого проекта были ему не по средствам. Без финансирования такие произведения, как «Пилольщики 1909 года на реке Свирь», никогда не были бы сочинены и приняты. Входит один Лев Толстой.

Единственный известный цветной портрет Льва Толстого (некоторые утверждают, что это первый русский цветной фотографический портрет) был сделан в 1908.

Можно только представить радость фотографа, получившего такую возможность запечатлеть для потомков (и в цвете) великого старца русского письма.

На этом снимке, сделанном за два года до смерти автора в 1910 году, прекрасно запечатлен человек, стоящий за такими шедеврами, как «Война и мир» и «Анна Каренина». Этот образ широко воспроизводился на открытках и в различных изданиях того времени.

Это (не забывая и не пренебрегая его репутацией, основанной на других его работах над памятниками) в конечном итоге привлекло к нему внимание царя Николая II.

Толстой станет непреднамеренным катализатором самого большого проекта в жизни Прокудина-Горского.

Некоторые дети просто не усидят на месте, и эта фотография 1909 года дает нам намек на технику Прокудина-Горского (об этом позже). Царь был впечатлен работой фотографа и дал свое разрешение и финансирование для начала долгожданного проекта. В течение следующих десяти лет Прокудин-Горский создал коллекцию из более чем десяти тысяч фотографий (многие, к сожалению, сейчас для нас утеряны). Его цель состояла в том, чтобы дать образование русским школьникам и создать достойный отчет об огромности и разнообразии России и ее тогдашней империи. Как, однако, он добился таких поразительных результатов более века назад? Секрет в науке.

В используемом процессе использовалась камера, которая делала серию из трех фотографий. Эти снимки будут монохромными, но каждый снимок будет сделан с использованием фильтра другого цвета. Когда все три монохромных изображения были спроецированы (с использованием света, который должен был быть специально окрашен), можно было реконструировать исходную цветную сцену. Однако на это ушло какое-то время — вряд ли это то, к чему мы привыкли век спустя, — и поэтому иногда в работе Прокудина-Горского можно увидеть случайные движения, такие как ребенок в левом нижнем углу предыдущей картины.

Когда все три монохромных изображения были спроецированы (с использованием света, который должен был быть специально окрашен), можно было реконструировать исходную цветную сцену. Однако на это ушло какое-то время — вряд ли это то, к чему мы привыкли век спустя, — и поэтому иногда в работе Прокудина-Горского можно увидеть случайные движения, такие как ребенок в левом нижнем углу предыдущей картины.

Шесть молодых людей, которых видели отдыхающими от сбора урожая в 1909 году, должны были бы сидеть неподвижно довольно долго. Зелено-красные и синие изображения были сделаны в несколько отличающееся время. Оценки различаются по времени, необходимому для получения полной картины. Сам Прокудин-Горский вспоминал, что на каждую экспозицию картины Толстого уходило шесть секунд. Однако также считается, что изображения, подобные приведенному выше, требуют, чтобы испытуемые сидели неподвижно целую минуту. Именно по этой причине многие картины Прокудина-Горского выглядят нарочито постановочными. По самой своей природе они должны были быть, но то, что Прокудин-Горский пытается уловить, это единичный момент.

По самой своей природе они должны были быть, но то, что Прокудин-Горский пытается уловить, это единичный момент.

Но даже для Сергея некоторые моменты было просто невозможно запечатлеть без размытия.

К 1915 году техника Прокудина-Горского усовершенствовалась. Здесь ему удалось сделать автопортрет, который выглядит совершенно неформально и почти так, как будто снимок был сделан за доли секунды. Однако даже в этом случае вода движется слишком быстро, чтобы ее можно было полностью захватить. Тем не менее, это придает изображению ощущение современной фотографии высокого разрешения — всего за сто лет до своего времени. Сцена здесь идиллическая. Кто бы мог подумать, глядя на эту картину, что в стране непрекращающиеся политические потрясения.

Хотя он и не игнорировал идиллически выглядящие пасторальные сцены со счастливыми крестьянами, в обязанности Прокудина-Горского входило запечатлеть более суровые аспекты начала двадцатого века. Не слишком радостные выражения лиц рабочих Бакальского рудника говорят о суровости жизни в дореволюционной России. Царь Николай II подарил Прокудину-Горскому вагон, приспособленный для фотолаборатории. У него также было два разрешения, которые давали ему доступ в районы, обычно закрытые для населения в целом. Следует помнить, что и до революции Россия не была демократией, и бюрократическая волокита, связанная с этим проектом, должна была быть огромной.

Не слишком радостные выражения лиц рабочих Бакальского рудника говорят о суровости жизни в дореволюционной России. Царь Николай II подарил Прокудину-Горскому вагон, приспособленный для фотолаборатории. У него также было два разрешения, которые давали ему доступ в районы, обычно закрытые для населения в целом. Следует помнить, что и до революции Россия не была демократией, и бюрократическая волокита, связанная с этим проектом, должна была быть огромной.

Однако, похоже, Прокудин-Горский любил дам. В его коллекции есть ряд очень красиво составленных фотографий благородных дам, которые резко контрастируют с фотографиями крестьянских сословий.

Можно только представить себе обстановку для этой фотографии, но хотелось бы думать, что доступ Прокудину-Горскому и его команде был предоставлен только после того, как был сделан этот снимок местного военного сановника. Таков был грант Прокудина-Горского для охвата территорий с ограниченным доступом, что, когда он наконец покинул Россию, многие из его пластинок были конфискованы, поскольку они содержали изображения, которые власти сочли слишком конфиденциальными, чтобы вывозить из страны. И да, это Сергей справа на фото. Казалось, у него была почти хичкоковская склонность вмешиваться в собственные работы. У него определенно здесь терпеливый вид человека, привыкшего удовлетворять любопытство незнакомцев.

И да, это Сергей справа на фото. Казалось, у него была почти хичкоковская склонность вмешиваться в собственные работы. У него определенно здесь терпеливый вид человека, привыкшего удовлетворять любопытство незнакомцев.

На камеру позируют представители трех поколений одной семьи Калгановых. Сколько раз Прокудину-Горскому приходилось говорить «теперь оставайтесь совершенно неподвижными, пока я вам не скажу», можно только догадываться. В то время было нелегко сделать цветные отпечатки фотографий, но для финансирования работы Прокудин-Горский должен был уделять много времени лекционным поездкам, где он демонстрировал слайды со своими фотографиями. Его собственные студии печатали многие из его фотографий в журналах, и они воспроизводились (часто в черно-белом цвете) во многих книгах того времени. Многие из его снимков были использованы для создания открыток — чрезвычайно популярных в то время и эдвардианского эквивалента текстового сообщения. Большое количество его оригиналов сохранилось до наших дней.

Во время своих путешествий Прокудин-Горский успел запечатлеть для мира многоликость России. Однако революции — дело болезненное, и семья Прокудиных-Горских не стала исключением. Хотя он и получил новую профессуру при коммунистическом режиме, это, должно быть, раздражало члена аристократии, даже мелкого. В 1918 году, через год после революции, Прокудин-Горский навсегда покинул Россию. Он снова женился в 1920 году (на своей лаборантке!), но оставался в тесном контакте со своей первой семьей. Он даже создал фотостудию со своими тремя взрослыми детьми от первого брака. Студия была названа Элькой в честь его четвертого ребенка, первого от его новой жены Марии Федоровны, урожденной Щедримо.

Его работы принимали в официальном и полуофициальном. Здесь планировщики и строители новой железной дороги встречаются на открытом воздухе. Эта фотография была сделана в 1915 году. Пока в России маячила революция, в США Палата представителей отклонила предложение предоставить женщинам право голоса. В январе того же года немцы впервые применили отравляющий газ против русских на поле боя, и Бэйб Рут совершил свой первый в карьере хоумран.

В январе того же года немцы впервые применили отравляющий газ против русских на поле боя, и Бэйб Рут совершил свой первый в карьере хоумран.

Помимо великого и хорошего, Прокудин-Горский зафиксировал повседневное существование простых людей. Эти мурганские жители на один день могли бы стать почти современной семьей в маскарадных костюмах, если бы не обветренные черты родителей. Однако это было сделано в том же году, когда первый прототип танка был испытан британской армией, и Эйнштейн впервые подумал об относительности.

Россия была не просто русским , когда Прокудин-Горский фотографировал. Выше изображен эмир Бухары, на территории современного Узбекистана, снятый в 1910 году. Великолепные цвета его мантий указывают на его важность. Прокудин-Горский умер в 1944 году в оккупированном немцами Париже. Времена царя и его империи, которые он записал, давно прошли. Однако он записал для нас и мира время и место и оставил после себя уникальный и прекрасный архив, который до сих пор изумляет зрителя.

Мите, а в 1905 году запатентовал свой сенсибилизатор, значительно превосходивший по качеству аналогичные разработки иностранных химиков, в том числе, сенсибилизатор Мите. Состав нового сенсибилизатора делал бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру.

Мите, а в 1905 году запатентовал свой сенсибилизатор, значительно превосходивший по качеству аналогичные разработки иностранных химиков, в том числе, сенсибилизатор Мите. Состав нового сенсибилизатора делал бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру. В середине XVI столетия итальянский ученый Джованни Баттиста делла Порта, написал эссе о том, как можно использовать камеру-обскуру, чтобы облегчить рисование. Он проецировал изображение людей, стоящих снаружи камеры-обскуры, на холст внутри неё (камера-обскура в данном случае была большой комнатой) и затем рисовал по полученному изображению или копировал его.

В середине XVI столетия итальянский ученый Джованни Баттиста делла Порта, написал эссе о том, как можно использовать камеру-обскуру, чтобы облегчить рисование. Он проецировал изображение людей, стоящих снаружи камеры-обскуры, на холст внутри неё (камера-обскура в данном случае была большой комнатой) и затем рисовал по полученному изображению или копировал его. На этой фотографии, конечно, нет никакой композиции, поскольку в то время фотография рассматривалась не как искусство, а как техническая инновация.

На этой фотографии, конечно, нет никакой композиции, поскольку в то время фотография рассматривалась не как искусство, а как техническая инновация.

Все эти снимки он планировал издать в виде фотооткрыток, однако из-за политических потрясений в стране и вызванного ими финансового кризиса договор был расторгнут в том же 1905 году, и свет увидели лишь около 90 его работ.

Все эти снимки он планировал издать в виде фотооткрыток, однако из-за политических потрясений в стране и вызванного ими финансового кризиса договор был расторгнут в том же 1905 году, и свет увидели лишь около 90 его работ.

Для этого фотографу был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. Для работы на водных путях правительство выделило небольшой пароход, способный идти по мелководью, с командой, а для реки Чусовой — моторную лодку. Для съёмок Урала и Уральского хребта в Екатеринбург был прислан автомобиль «Форд». Прокудину-Горскому были выданы царской канцелярией документы, дававшие доступ во все места империи, а чиновникам было предписано помогать Прокудину-Горскому в его путешествиях.

Для этого фотографу был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. Для работы на водных путях правительство выделило небольшой пароход, способный идти по мелководью, с командой, а для реки Чусовой — моторную лодку. Для съёмок Урала и Уральского хребта в Екатеринбург был прислан автомобиль «Форд». Прокудину-Горскому были выданы царской канцелярией документы, дававшие доступ во все места империи, а чиновникам было предписано помогать Прокудину-Горскому в его путешествиях. Затем с негативов там же в пути делались копии и вносились в альбомы.»

Затем с негативов там же в пути делались копии и вносились в альбомы.»

Файлы с отсканированными изображениями имеют размер около 70 Мбайт. Все эти файлы размещены на сервере Библиотеки Конгресса и находятся в бесплатном доступе.

Файлы с отсканированными изображениями имеют размер около 70 Мбайт. Все эти файлы размещены на сервере Библиотеки Конгресса и находятся в бесплатном доступе.