Первые фотографии в мире. История фотографии.

Однажды, фотография остановила мир на бумаге, а сегодня на экранах компьютеров, телефонах и других устройствах. Только в конце 18-го века технологии и знания развились в достаточной степени, чтобы открыть путь к фотосъёмке. Однако прошло несколько десятков лет, прежде чем была сделана первая фотография в мире.

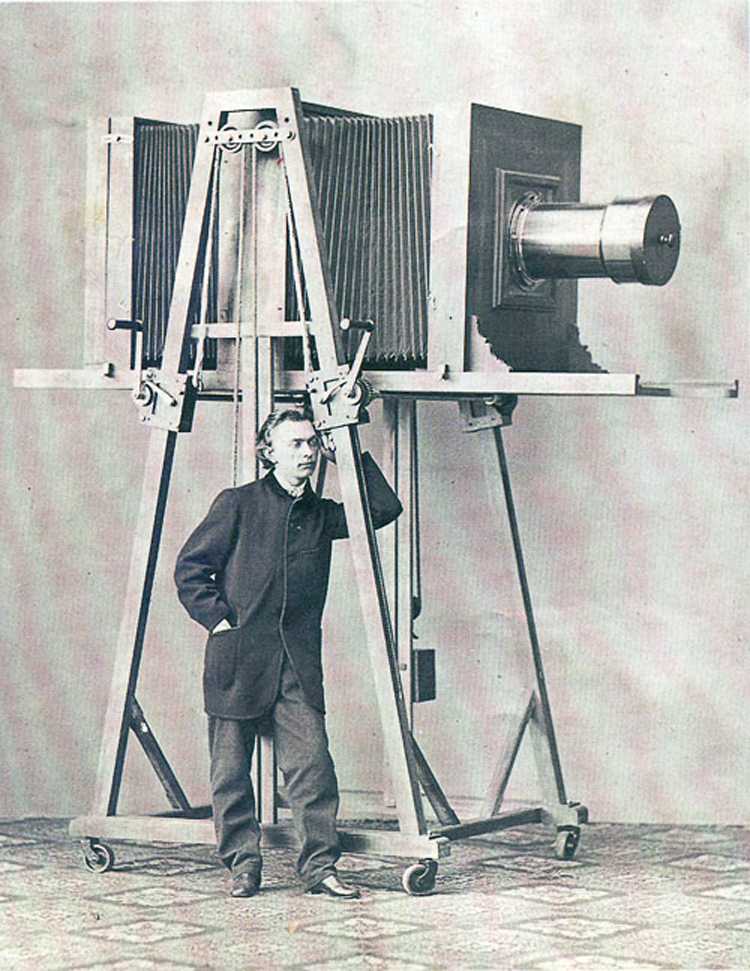

Сегодня любой может сделать фото, вам больше не нужны большие и тяжелые камеры, как в девятнадцатом веке. Вам даже не нужна плёнка. Все, что вам необходимо, это телефон с камерой. Означает ли это, что любой человек может стать фотографом с большой буквы “Ф” – это уже другая история.

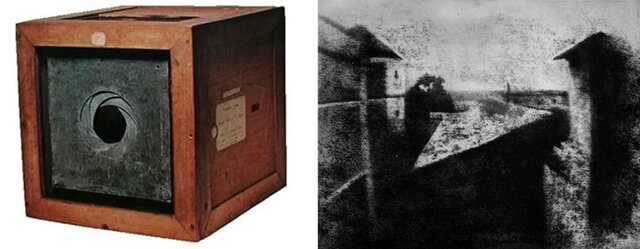

Когда была сделана первая фотография в истории? Хороший вопрос. Первая сохранившееся до наших дней фото датируется 1826 или 1827 годом. Её автор – француз Жозеф Нисефор Ньепс. Фотография известна как «Вид из окна в Ле Гра».

Снимок был сделан на металлической (точнее оловянно-свинцовой) плите, покрытой сирийским асфальтом. У Ньепса было множество попыток сделать фотографии, но методы, используемые для их создания и хранения, не были достаточно хороши, чтобы изображение выдержало даже короткий промежуток времени.

У Ньепса было множество попыток сделать фотографии, но методы, используемые для их создания и хранения, не были достаточно хороши, чтобы изображение выдержало даже короткий промежуток времени.

Чтобы правильно снять изображение с плиты потребовалось более 8 часов.

Вид из окна на Le Gras (фото Жозефа Никофора Ньепса)Самое первое фото человека

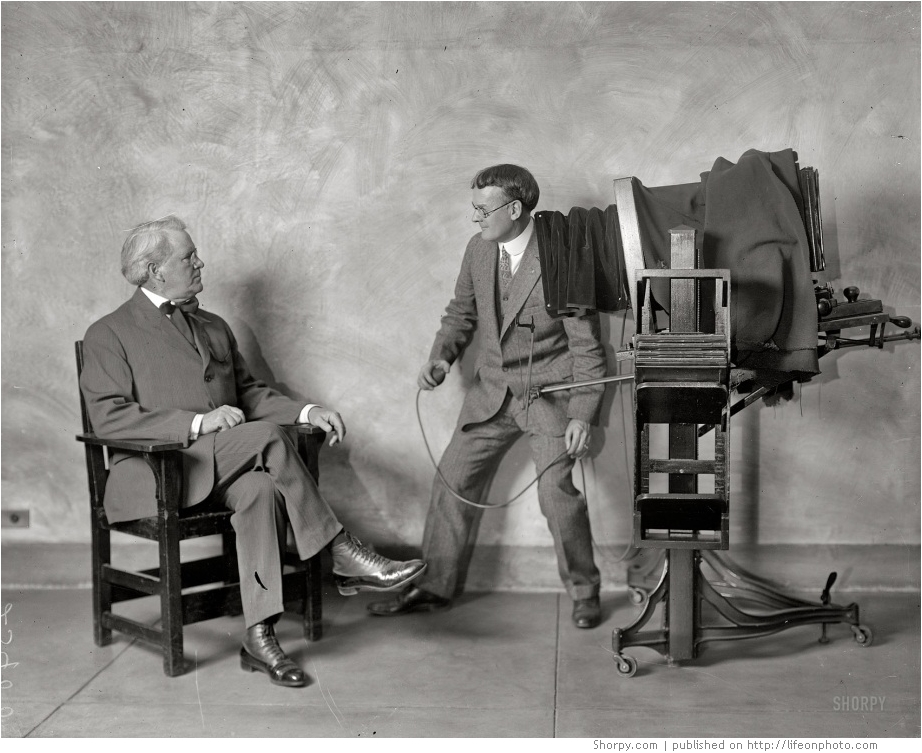

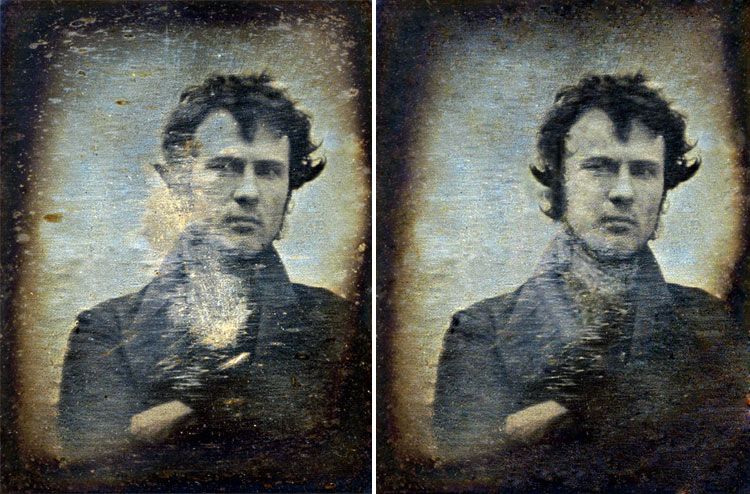

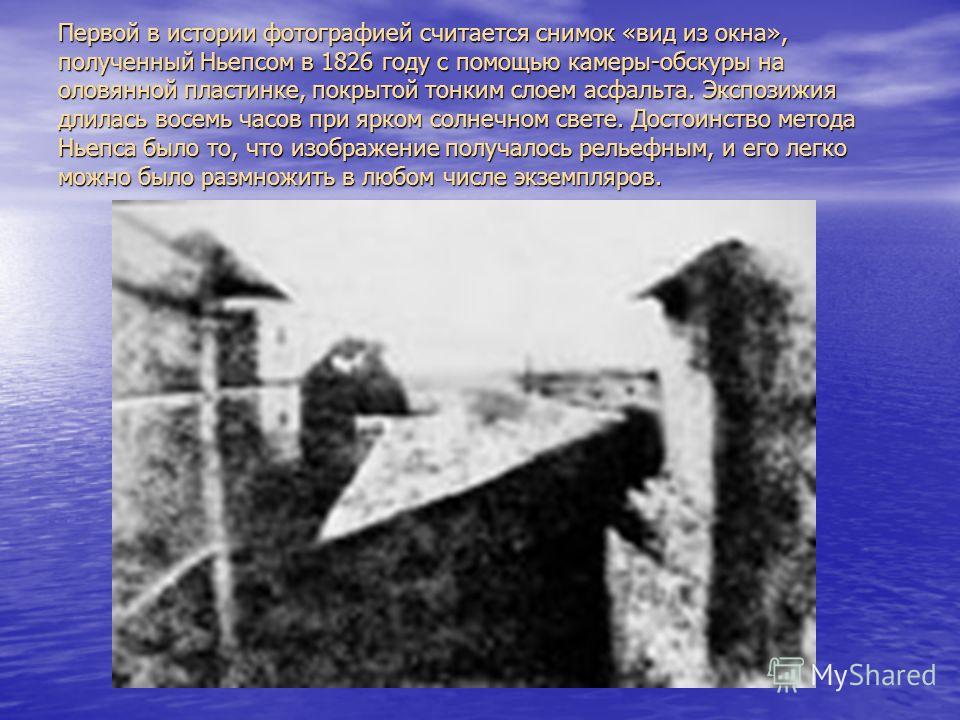

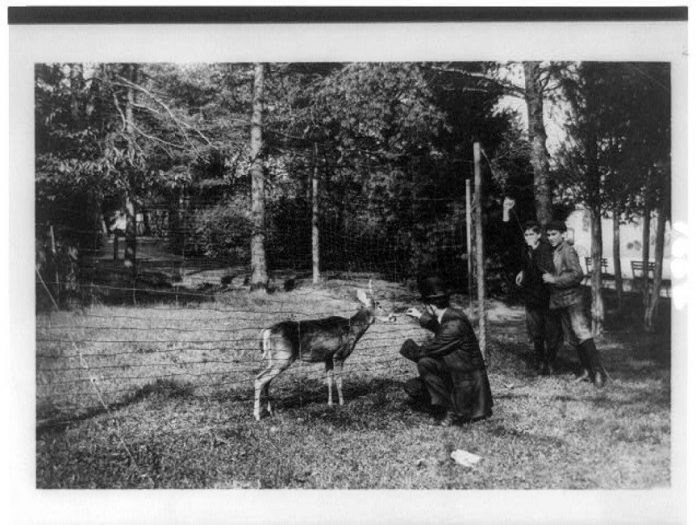

Первоначально фотографирование было сложным процессом и требовало многочасовой экспозиции. Этот процесс мог происходить только в контролируемых условиях. В 1838 году Луи Дагер, который работал с Ньепсом до его смерти в 1833 году, сделал первую фотографию, на которой можно увидеть человека.

Дагер во время своих испытаний обнаружил, что пластины с покрытием из йодированного серебра после обработки ртутью дают положительный образ. Экспериментируя, он сделал множество фотографий, которые сейчас называются – дагерротип.

На рубеже апреля или мая 1838 года, установив камеру в окне своего дома в Париже, он сделал исторический снимок. Благодаря использованию различных методов Луи Дагер смог значительно сократить время экспозиции до нескольких десятков минут.

Благодаря использованию различных методов Луи Дагер смог значительно сократить время экспозиции до нескольких десятков минут.

Тем не менее, такой срок был достаточно долгим, чтобы нормально оживленная улица выглядела пустой. Единственная довольно четкая фигура на фотографии – мужчина и чистильщик обуви в левом углу. Другие люди и транспортные средства двигались слишком быстро, чтобы быть запечатлёнными. Фотография называется Boulvard du Temple.

Бульвар дю Темпл (фото: Луи Дагерр)Фотографию, однако, посчитали неудачной. Хотя она пережила две мировые войны, в 1960 году была уничтожена во время … уборки. К счастью, в 1937 году Бомонт Ньюхолл, куратор отдела фотографии в Музее современного искусства в Нью-Йорке, заказал копии до того, как она была выброшена. Поэтому каждая версия этой фотографии, известная сегодня, является лишь репродукцией.

Первая цветная фотография

Первые фотографии были черно-белыми, многие из первых исследователей начали экспериментировать с цветными фото. Но проблема состояла в том, чтобы сохранить полученные цвета.

Но проблема состояла в том, чтобы сохранить полученные цвета.

В 1861 году шотландец Джеймс Максвелл, используя теории, выдвинутые в предыдущем десятилетии различными исследователями, сделал первую цветную фотографию. Чтобы получить цвет, он использовал три цветовых фильтра (красный, зеленый и синий), чтобы сделать три снимка, которые он наложил друг на друга. На фотографии, которую он сделал, изображен разноцветный бант.

Разноцветный бант – первая цветная фотография (фото Джеймса Максвелла)Последующая попытка передать цвет на снимке произошла только в 1877 году. Луи Артюр Дюко дю Орон сделал красочную картину “в поле”. На фотографии, сделанной во Франции, изображен собор Ажен. Она была сделана уже в модифицированной трехцветной технике.

Первая цветная фотография, сделанная в поле (фото: Луи Дюко дю Хаурон)Первое цифровое фото

Во время Второй мировой войны вычислительные машины стали превращаться в компьютеры. Так, постепенно, пришло время цифровой революции.

Поворотным моментом стал 1957 год, когда Рассел Кирш сконструировал первый компьютерный сканер, который позволял переносить изображения с бумаги в цифровой вид. Сфотографированный «объект» был трехмесячным сыном Кирша. Изображение имело размер всего 176 × 176 пикселей, потому что память используемого компьютера не позволяла увеличить картинку.

Первое цифровое фото (фото: Рассел Кирш)Только в 1975 году появилась первая цифровая камера, которая сохранила фотографию, снятую не на пленке, а в памяти устройства.

Первое подводное фото

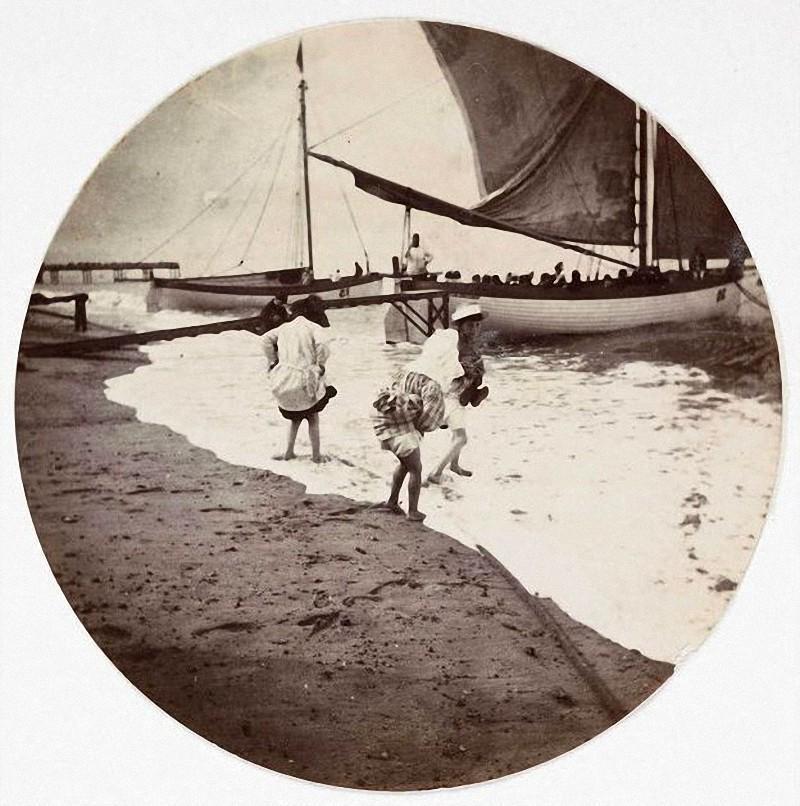

Первые фотографии были сделаны в мастерских, где фотографы могли спокойно выставлять композиции в течение долгих часов. Когда развитие фотографической технологии ускорило время экспозиции до минимума, появилась возможность заняться подводной фотографией.

Это была трудная задача, потому что, во-первых, нужна была надлежащая герметичная камера, а во-вторых, под водой темно.

Автором первой подводной фотографии должен был стать Уильям Томпсон, который сделал историческое фото в 1856 году. Но возникла непредвиденная проблема … на этом фото не было ни-че-го. Как раз время экспозиции, отсутствие света и протекающая камера оставили проявленную фотокарточку буквально пустой.

Но возникла непредвиденная проблема … на этом фото не было ни-че-го. Как раз время экспозиции, отсутствие света и протекающая камера оставили проявленную фотокарточку буквально пустой.

Прорыв произошел в 1893 году, когда Луи Бутан после проведения нескольких экспериментов с различными типами камер и фонариков, наконец, разработал мобильную и прочную камеру, достаточную для того, чтобы иметь возможность делать снимки. Фотография является автопортретом фотографа и сделана под водой на глубине нескольких метров. Для снимка использовалась электрическая вспышка.

Автопортрет Луи Бутана – первое подводное фото (фото: Луи Бутан)Первое цветное подводное фото

Долгие годы пришлось ждать цветной фотографии. Лишь в 1926 году доктор Уильям Лонгли и команда National Geographic сделали первую цветную подводную фотографию в Мексиканском заливе. На фото изображена рыба по имени Один.

Первое цветное подводное фото (фото: Уильям Лонгли / National Geographic)Первое фото отредактированное в фотошопе

Сегодня эффекты фотошопа настолько распространены, что мы даже не осознаем, как часто просматриваемая фотография обрабатывается в графической программе.

В 1987 году. Джон Нолл сфотографировал свою невесту по имени Дженнифер на пляже на островах Бора-Бора. Джон был одним из создателей Photoshop, но до того, как эта программа появилась, он получил компьютер под названием Pixar Image Computer. Оборудование, которое стоило больших денег, позволяло манипулировать фотографиями, но его обработка была настолько сложной, что Джон отказался от попыток переделать любую фотографию в нем.

Позже Джон встретил своего брата Томаса, который был программистом. Он работал над компьютерным приложением, позволяющим модифицировать фотографии. Джону настолько понравилась концепция, что он начал убеждать своего брата скорее завершить разработку. В ходе работы над программой он отсканировал фотографию своей невесты и именно на ней братья показывали возможности новой программы.

Так началась эра фотошопа.

Дженнифер в раю – Первое фото обработанное в фотошопе (фото: Джон Нолл)Что вы думаете по этому поводу?

Как появилась фотография? | Техника и Интернет

Интересно, что появление фотографии некоторые наиболее рьяные историки связывают с именем… Аристотеля. И вот почему.

И вот почему.

Оказывается, этот древнегреческий философ впервые описал любопытный оптический эффект, который стал много позже применяться в фотографическом деле.

Аристотель заметил, что свет, проходящий через щель в ставнях, падает на стену и даёт изображение предмета, который находится перед ставнями. Такой примитивный проекционный аппарат.

Это явление позднее стали использовать в создании тёмной комнаты — камеры-обскуры. Такая камера позволяла легче рисовать людей или неподвижные объекты. В каком-то смысле в данном случае рисование сводилось к повторению линий, проецируемых лучами.

Камера-обскура, схема

org

orgТакая камера-обскура, как ни странно, вызывала недовольство у «настоящих» художников. Они полагали, что вот у них есть настоящее умение рисовать, а камера, мол, это уже не то, она для ленивых, и так далее, и тому подобное.

Впрочем, между камерами-обскурами и первыми фотографиями лежала огромная пропасть длиной во многие годы.

Приятно сознавать, что наш соотечественник — дипломат Бестужев-Рюмин — сделал интересное открытие, пригодившееся затем в фотоделе. Бестужев-Рюмин заметил, что под воздействием солнечного света растворы солей железа меняют свой цвет. Было это в 1725 году, кстати.

Опыты со светочувствительными составами скоро привели к тому, что в 1727 году немецкий химик Шульц удостоверился в светочувствительных свойствах раствора серебра в азотной кислоте.

В 1802 году англичанин Уэджвуд получает первое изображение на слое тех самых солей серебра. Однако удержать изображение на поверхности (бумаге либо выделанной коже) не удаётся, и Уэджвуд продолжает свои эксперименты с означенными материалами.

Жозеф Нисефор Ньепс

В 1822 году француз Ньепс разрабатывает способ гелиографии. А в 1826 году он из своей мастерской с помощью камеры-обскуры делает первый в мире фотографический снимок. Этот француз, кстати, тоже придумал, как изображения размножать с помощью специального клише.

«Вид из окна» — старейшая из сохранившихся фотографий Ньепса, сделана около 1826 г.

Фото: wikimedia.org

Однако заслуги Ньепса отчего-то позабылись, а вот французский художник Луи Дагер вошёл в историю фотографии. Именно он научился с помощью химических манипуляций получать позитивное изображение предмета на пластинке. Такие изображения и стали называть дагерротипами.

Минус этих изображений состоял в том, что нужно было несколько минут, чтобы картинка осталась на светочувствительном элементе. Кроме того, дагерротип получался в единственном экземпляре, копировать его не получалось.

Дагеротипный портрет Дагера, 1844 г.Фото: ru.wikipedia.org

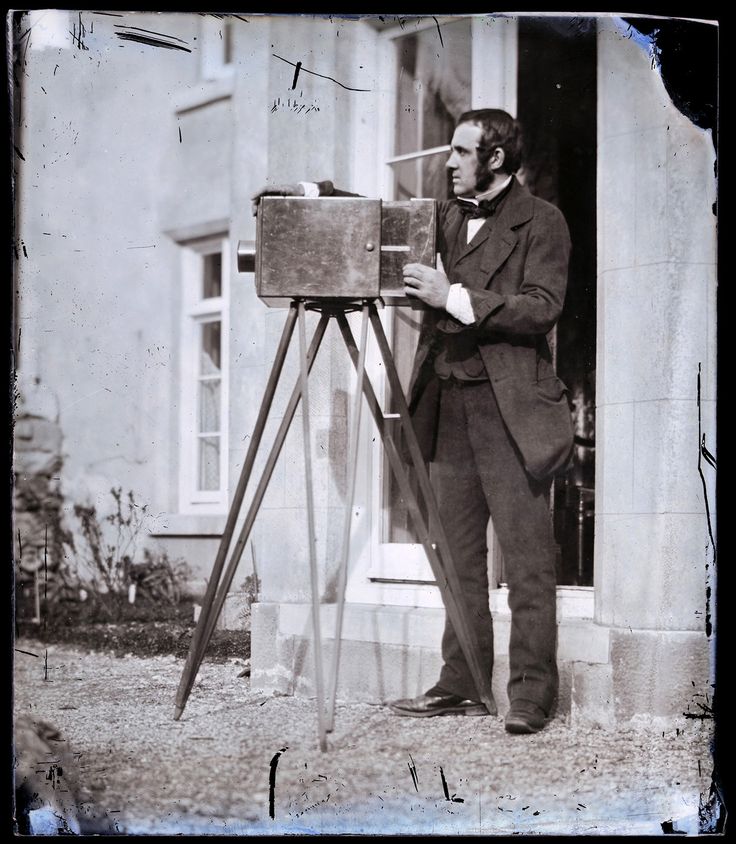

Здесь как нельзя кстати пригодились опыты англичанина Тальбота. Он фиксировал изображения на бумаге, пропитанной хлористым серебром, и получал негатив, то есть в этом случае можно было делать копии.

Уильям Генри Фокс Тальбот в 1864 г.

Фото: John Moffat, wikipedia.org

В общем, совсем скоро фотография прочно вошла в жизнь человека. И хотя мы догадываемся, что русскими учёными в этом направлении было сделано немало, давайте хотя бы вспомним некоторых из них:

- Эйлер разработал в 1747 году принципы ахроматической оптики, без которых трудно себе представить объектив.

- Греков усовершенствовал в 1840 году французское изобретение — дагерротип.

- Левицкий проявил себя, применив в 1840-х годах на снимках ретушь, а также электрическое (искусственное) освещение.

- Александровский создал в 1854 году первый в мире стереофотоаппарат.

- Езучевский сконструировал в 1879 году многокадровую стереоскопическую фотокамеру с моментальным затвором, а в 1880 году собрал первый портативный фотоаппарат.

- Варнерке сконструировал в 1880 году первый в мире катушечный фотоаппарат.

- Учёный Юрковский в 1882 году создал моментальный шторно-щелевой затвор.

И этот список можно ещё продолжить…

Теги: история фотографии, фотография, Аристотель, обскура

исторические снимки, сделанные впервые / Offсянка

На протяжении всей истории человек стремился как можно более точно передать видимые им визуальные образы. Долгие века он учился делать это с помощью камня, угля, красок и прочих подручных средств. До того самого момента, когда он придумал устройства, делающие это максимально точно. После этого открытия многие события навсегда остались в памяти благодаря документальным подтверждениям.

История знает много примеров, когда обычная фотография, сделанная в нужный момент, оказывалась чем-то большим, чем просто удачный снимок. Порой меткий кадр становился символом своей эпохи, олицетворением настроений и событий. Кто не знает знаменитое фото ливерпульской четверки на переходе Abbey Road? Или легендарный кадр с развевающимся флагом на Луне? Или портрет кубинского революционера Эрнесто Че Гевары, сделанный Альберто Корда?

Или изображение самого известного ученого с высунутым языком? Каждое из этих и многих других фото имеет свою интересную историю, порой грустную, порой — веселую. Альберт Эйнштейн, например, очень любил свой портрет с высунутым языком.

Альберт Эйнштейн, например, очень любил свой портрет с высунутым языком.

На самом деле легендарное фото — лишь фрагмент снимка, сделанного 14 марта 1951 года, в день рождения ученого, которое многие в шутку называли «числом пи» (3.14). На оригинальном изображении, которое мало кому известно сегодня, знаменитый физик сидел на заднем сидении автомобиля между доктором Франком Эйделотом (Frank Aydelotte) и его женой.

Фотограф из United Press International по имени Arthur Sasse попросил ученого улыбнуться, так сказать, сделать «лицо попроще». Изрядно подуставший Эйнштейн, который в этот день только и делал, что улыбался для других фотографов, вдруг высунул язык и демонстративно отвернулся. Нужно отдать должное фотографу — он не растерялся и успел поймать нужный кадр.

Спустя некоторое время Эйнштейн заказал себе несколько таких фотографий и разослал их в качестве открыток своим знакомым. О том, насколько это фото ценно для человечества, говорит, например, следующий факт: в 2009 году оно было продано на аукционе за 74 тысячи долларов.

Сегодня мы не будем вспоминать все истории, связанные с такими легендарными снимками. В этой статье нам хотелось бы рассказать о другом — о самых первых фотографиях в разных областях и о людях, которые приложили руку к их созданию. Многие из этих снимков остались незамеченными для человечества. При этом их значимость куда выше, чем у тех самых легендарных фотографий, которые печатаются на обложках журналов, плакатах и футболках.

⇡#Картина из щели

Может показаться странным, но фотографическое изображение было увидено задолго до появления первых фотокамер. Прежде чем человек научился его сохранять на носителях, он сделал для себя интересное открытие — изобрел камеру-обскуру. Возможно, вы на уроках физики делали экспериментальную модель такой камеры. Это простейшее устройство, представляющее собой полую коробку, которая вместо одной из стенок имеет тонкий слой полупрозрачной бумаги. С противоположной стороны имеется крохотное отверстие где-то с квадратный миллиметр, через которое лучи света проникают внутрь устройства и создают на тонком слое относительно четкое перевернутое изображение. Само название camera obscura в переводе с латыни означает «темная комната». Достоверно не известно, кто первым обратил внимание на подобный эффект. По одной из версий, первым, кто описал действие камеры-обскуры, стал китайский философ Мо-цзы, живший примерно в 470-391 годах до нашей эры.

Само название camera obscura в переводе с латыни означает «темная комната». Достоверно не известно, кто первым обратил внимание на подобный эффект. По одной из версий, первым, кто описал действие камеры-обскуры, стал китайский философ Мо-цзы, живший примерно в 470-391 годах до нашей эры.

Он был одним из первых открывателей эффекта камеры-обскуры, которую философ называл «собирающей тарелкой» и «комнатой с запертыми сокровищами». В те далекие времена (а было это чуть позже смерти Конфуция) мало кто понимал значимость этого «чуда», и о наблюдении китайского мудреца в Китае надолго забыли.

Независимо от философа Мо-цзы, эффект перевернутого изображения обнаружил греческий философ Аристотель, который, по легенде, в период солнечного затмения заметил, что в тени, которую отбрасывает густая крона дерева, отчетливо виден полумесяц. Греческий ученый описал увиденное в своей работе Problemata, и она стала одним из самых ранних известных письменных свидетельств эффекта камеры-обскуры. Своим ученикам Аристотель также демонстрировал этот эффект, используя для этой цели простое сито.

Своим ученикам Аристотель также демонстрировал этот эффект, используя для этой цели простое сито.

⇡#О пользе ошибочных расчетов

В арабском мире открытие или, вернее, описание камеры-обскуры принадлежит известному ученому Ибн ал-Хайсаму из Басры (965-1039 г. н.э.). Исследования в области физики, оптики, механики, астрономии и математики принесли этому человеку мировую известность. Впоследствии труды Ибн ал-Хайсама публиковались в Европе под именем Alhazen (такое имя европейцам того времени было более привычно и легче запоминалось).

Возможно, Ибн ал-Хайсам никогда бы не обратил внимания на камеру-обскуру, но ему помог случай. Вернее, неприятная история, в которую угодил ученый. Занимаясь исследованиями, Ибн ал-Хайсам как-то сделал расчет плотины, которая могла бы перенаправить поток Нила. Слух о подобном гениальном проекте дошел до Египта, и Ибн ал-Хайсам был приглашен местным халифом ал-Хакимом для строительства этой плотины. Но, оказавшись на месте, Ибн ал-Хайсам понял, что его идея с перенаправлением вод неосуществима теми техническими средствами, которые находились в его распоряжении. Пришлось признаться халифу, что построить плотину на Ниле нельзя. Это так сильно разозлило египетского вельможу, что Ибн ал-Хайсам был наказан. Его поместили под домашний арест, а все имущество было конфисковано. Чтобы избежать казни, Ибн ал-Хайсам прикинулся умалишенным и изображал сумасшедшего вплоть до самой смерти халифа. Когда тот умер, Ибн ал-Хайсам быстро доказал свою вменяемость и вернулся к прежней жизни. Все то время, что он сидел под домашним арестом, ученый не прекращал заниматься наукой и за это время очень хорошо изучил эффект камеры-обскуры.

Пришлось признаться халифу, что построить плотину на Ниле нельзя. Это так сильно разозлило египетского вельможу, что Ибн ал-Хайсам был наказан. Его поместили под домашний арест, а все имущество было конфисковано. Чтобы избежать казни, Ибн ал-Хайсам прикинулся умалишенным и изображал сумасшедшего вплоть до самой смерти халифа. Когда тот умер, Ибн ал-Хайсам быстро доказал свою вменяемость и вернулся к прежней жизни. Все то время, что он сидел под домашним арестом, ученый не прекращал заниматься наукой и за это время очень хорошо изучил эффект камеры-обскуры.

Арабский ученый использовал камеру-обскуру для наблюдения за солнцем, что позволило ему сохранить свое зрение. Кроме того, эксперименты натолкнули ученого на мысль о прямолинейном распространении света. До появления трудов Ибн ал-Хайсама, считалось, что человеческое зрение работает по принципу радара — из глаз исходят какие-то лучи, которые исследуют все вокруг, позволяя человеку видеть. Арабский ученый в буквальном смысле перевернул это представление, заявив, что лучи не исходят из глаз, а наоборот — попадают в них, взаимодействуя с человеческим органом зрения.

Многие из открытий, предположений и исследований, сделанных этим человеком, поражают своей дальновидностью. Например, в своих сочинениях Ибн ал-Хайсам делает удивительное умозаключение о конечном значении скорости света.

⇡#Да Винчи — гений, знавший все

Не обошел стороной камеру-обскуру и гений одного из самых выдающихся ученых за все время существования человечества — Леонардо да Винчи. Итальянский ученый старался понять, как работает человеческий глаз, а упоминаемую в своих записках камеру-обскуру Леонардо называет «искусственным глазом». На одном из его манускриптов виден характерный набросок. На нем человек использует аналогичный метод проецирования изображения на холст для рисования.

Хотя как такового цельного сочинения у Леонардо да Винчи никогда не было, существуют многочисленные разрозненные компиляции его работ. В одной из таких подборок, «Трактате о живописи», Леонардо детально описывает принцип работы камеры-обскуры.

⇡#Естественная магия увиденного: Джамбаттиста делла Порта

При прочтении рекламных буклетов от производителей современных цифровых камер складывается впечатление, что заниматься фотографией теперь может любой человек. Конечно, это не совсем так, но доля правды в подобных заявлениях все же есть. Процедура записи изображения в наши дни настолько проста, что даже ребенок способен делать снимки в автоматическом режиме. Кого-то это радует, потому что не нужно разбираться с настройками устройства, а кого-то огорчает, ведь такие фото часто лишены какой бы то ни было художественной ценности. Примерно пять веков назад итальянец по имени Джамбаттиста делла Порта писал в своих работах то же самое, но о камере-обскуре.

Конечно, это не совсем так, но доля правды в подобных заявлениях все же есть. Процедура записи изображения в наши дни настолько проста, что даже ребенок способен делать снимки в автоматическом режиме. Кого-то это радует, потому что не нужно разбираться с настройками устройства, а кого-то огорчает, ведь такие фото часто лишены какой бы то ни было художественной ценности. Примерно пять веков назад итальянец по имени Джамбаттиста делла Порта писал в своих работах то же самое, но о камере-обскуре.

Он утверждал, что с помощью этого устройства любой человек, даже невежественный в искусстве и живописи, может карандашом или кистью повторять контуры проступающего на экране изображения.

Джамбаттиста делла Порта интересовался самыми разными областями науки, включая ботанику, криптологию, магию. В своей книге «Естественная магия» (Magiae Naturalis) итальянский ученый рассказал, как устроена камера, но при этом обосновал свое открытие довольно туманно, объясняя все непонятные моменты магией и колдовством.

Зато он нашел вполне практическое применение своему устройству — для создания образов на экране в театре, своего рода фон с декорациями. Зрители, правда, не оценили новомодных спецэффектов, и некоторые в ужасе бежали с представлений, на которых изобретатель пытался продемонстрировать картинку с камеры-обскуры.

В более поздних изданиях Magiae Naturalis Джамбаттиста делла Порта даже пытался внести изменения в конструкцию камеры-обскуры, добавляя выпуклую линзу, чтобы изображение было более ярким. И хотя он и не был изобретателем камеры-обскуры, но его книга способствовала росту популярности этого инструмента. Кстати, начальный тираж его рукописи составлял всего пару десятков экземпляров, а сам автор утверждал, что написал этот труд, когда ему было 15 лет.

Опыты с «магией» во времена святой инквизиции ему едва не вышли боком — на Джамбаттисту делла Порту был сделан донос, он был вынужден завязатьс чудесами и на некоторое время даже уехать из страны. Ученого оправдали, но после всей этой шумихи ему пришлось сменить ремесло — он переключился на написание пьес и комедий.

Были у этого человека и другие заслуги. Например, сегодня мало кто знает, что делла Порта изобрел телескоп на несколько лет раньше Галилея, но умер, так и не закончив свой трактат De telescopiis.

⇡#Рисунок по правилам

Во времена Джамбаттисты делла Порты наблюдался повышенный интерес к камере-обскуре. Многие ученые независимо друг от друга начинали совершенствовать это устройство и искать ему применение. Так, например, в своей книге La practica della perspettiva, вышедшей в 1568 году, другой итальянец — Даниэле Барбаро (Daniele Barbaro) — впервые предложил архитекторам использовать этот инструмент для корректной проекции изображений на холст.

Изобретение камеры-обскуры не убило живопись, а, наоборот, поспособствовало созданию новых шедевров. Талантливые художники могли создавать свои работы быстрее, используя подсказку на экране камеры-обскуры. Например, известные мастера кисти нидерландский художник Ян Вермеер и итальянец Каналетто не видели ничего плохого в том, чтобы максимально точно отрисовывать перспективу с помощью камеры-обскуры. Правда, справедливости ради, нужно сказать, что не все современники этих художников признавали подобную технику. Были и те, кто ставил им это в упрек и считал недостойным использовать подобные инструменты в работе. В основном это были завистники и недоброжелатели.

Правда, справедливости ради, нужно сказать, что не все современники этих художников признавали подобную технику. Были и те, кто ставил им это в упрек и считал недостойным использовать подобные инструменты в работе. В основном это были завистники и недоброжелатели.

На изображении ниже вы можете сами оценить работу художника. Это — чудом сохранившийся набросок Каналетто, сделанный с помощью камеры-обскуры. Он использовался для создания картины Venice: The Campo SS. Giovanni e Paolo. Можете оценить результат, так сказать, «до» и «после».

Из этого документа можем сделать очень интересный вывод: камера-обскура использовалась лишь как вспомогательный инструмент — для того, чтобы нарисовать «шпаргалку» с корректными углами строений на перспективе. Сами же картины (по крайней мере Каналетто) рисовались с чистого холста.

⇡#Кеплер: первые открытия при помощи камеры-обскуры

По мнению немецкого астронома Иоганна Кеплера, Джамбаттиста делла Порта не был ученым в широком смысле этого слова, поскольку его ум занимали магия и чудеса. Поэтому когда немецкий астроном узнал о камере-обскуре из Magiae Naturalis, он сперва не придал устройству должного значения.

Поэтому когда немецкий астроном узнал о камере-обскуре из Magiae Naturalis, он сперва не придал устройству должного значения.

Тем не менее, разбираясь с исследованиями Галилея, Кеплер вспомнил о странном устройстве и попробовал использовать его для своих наблюдений. С его помощью ученый сделал ряд потрясающих открытий. Например, наблюдая в мае 1607 года за изображением солнечного диска на экране камеры, Кеплер обнаружил странное темное пятнышко, которое ошибочно принял за проходящий перед Солнцем Меркурий. На самом же деле Кеплер увидел пятно на Солнце.

⇡#И наконец — самое первое фото

Многие полагают, что первой фотографией, которую сделал человек, был знаменитый «вид из окна», работа 1826 года, выполненная самым-самым первым фотографом по имени Жозеф Нисефор Ньепс.

Однако на самом деле этот фотограф начал делать свои снимки на четыре года раньше. Самые ранние снимки Жозефа Ньепса канули в Лету, и долгое время считалось, что снимок от 1826 года — самое старое фото на планете. Однако в марте 2002 года произошло событие, которое удлинило историю фотографии на год. В одной из частных коллекций, владельцами которой являлись книготорговцы Marie-Therese и Andre Jammes, был найден снимок Ньепса 1825 года. Этот снимок является первой фотокопией картины фламандского художника XVII века. Это — бесценное документальное свидетельство сохранения рисунка, сделанного светом.

Однако в марте 2002 года произошло событие, которое удлинило историю фотографии на год. В одной из частных коллекций, владельцами которой являлись книготорговцы Marie-Therese и Andre Jammes, был найден снимок Ньепса 1825 года. Этот снимок является первой фотокопией картины фламандского художника XVII века. Это — бесценное документальное свидетельство сохранения рисунка, сделанного светом.

Некоторые эксперты на аукционе высказали сомнение относительно того, можно ли считать данное изображение фотографией. Дело в том, что оно представляет собой оттиск и, по сути, является напечатанным рисунком. С другой стороны, для создания оттиска использовался метод гелиогравюры, изобретенный Ньепсом, а значит, создание изображения было бы невозможным без химических реакций со светом. В общем, если отбросить условности, изображение можно считать фотографией.

Французское правительство провозгласило эту работу достоянием нации, которое должно остаться в стране, и она почти за полмиллиона евро была выкуплена Национальной библиотекой Франции.

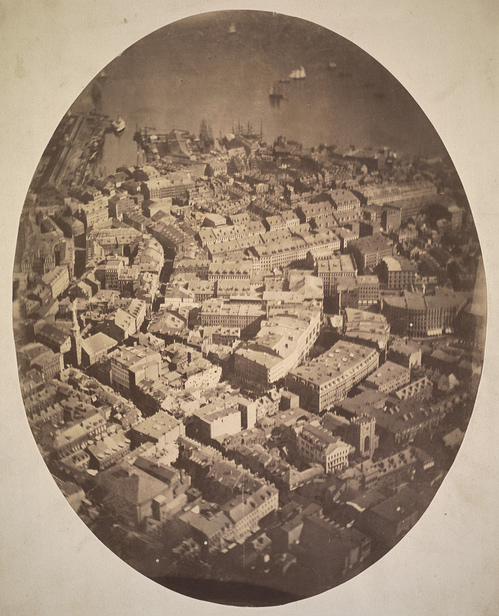

⇡#Фотография переносится в воздух

Во все времена человек мыслил одинаково. И сто пятьдесят лет назад ему так же, как и сегодня, хотелось поразить остальных удивительным кадром. Для этого он, прежде всего, стремился запечатлеть сюжеты, увидеть которые может не каждый. Испытывая волнующий трепет поиска удачного ракурса, человек начал экспериментировать с положением камеры. Одно из первых мест, откуда он поспешил заснять мир, стало небо.

Проводить аэросъемку в то время было крайне затруднительно по понятным причинам. Но хотя братья Райт подняли в воздух управляемую машину лишь в 1903 году, еще почти за полвека до этого знаменательного события, в 1858 году, французский фотограф под псевдонимом Надар сделал потрясающую фотографию — панораму Парижа. Используя воздушный шар, Гаспар-Феликс Турнашон (настоящее имя Надара) сумел поймать объективом то, что доселе могли видеть только самые отчаянные воздухоплаватели.

В 1855 году Надар запатентовал аэросъемку с воздушного шара, оставив тем самым за собой право на ближайшие годы делать снимки с большой высоты.

Первые снимки приходилось проявлять прямо на месте, то есть в воздухе. Причина этого была в том, что газ, использовавшийся для поднятия шара воздухоплавателя, губительно сказывался на фотографических пластинах, разрушая их коллодиевое покрытие.

К сожалению, многие из первых фотографий, сделанных с высоты птичьего полета, не дошли до наших дней. Тем не менее в частных коллекциях можно встретить довольно редкие экземпляры, как, например, этот снимок. Эта панорама Парижа 1858 года была сделана с высоты 520 метров.

Если вы читали романы Жюля Верна «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны», личность Надара вам должна быть знакома. Верн использовал образ своего друга в качестве прототипа для одного из главных героев — Мишеля Ардана, чья фамилия является анаграммой псевдонима Надар.

Полагаем, не будет преувеличением сказать, что человечество многим обязано этому фотографу. За свою жизнь он сделал множество фотографий, которые приоткрывают для нас завесу времени. В том числе он сфотографировал немалое число знаменитостей того времени. Жорж Санд, Александр Дюма, Жюль Верн, Шарль Бодлер, Сара Бернар, Ференц Лист, Эмиль Золя, Клод Моне — вот далеко не полный список персон, фотографический облик которых остался в истории благодаря Турнашону.

Жорж Санд, Александр Дюма, Жюль Верн, Шарль Бодлер, Сара Бернар, Ференц Лист, Эмиль Золя, Клод Моне — вот далеко не полный список персон, фотографический облик которых остался в истории благодаря Турнашону.

Карикатура на Надара, размещенная на обложке журнала La Lune 1867 года

⇡#Человек с бульвара Капуцинок

Студия Надара располагалась на легендарном бульваре Капуцинок, в доме номер 35.

Именно на балконе студии импрессионист Клод Моне написал свою знаменитую картину «Бульвар Капуцинок в Париже».

Напрасно кипятились критики насчет того, что фотография станет «губительным направлением для живописи». Фотография не только не убила живопись, но и самым непосредственным образом поспособствовала появлению нового направления в искусстве — импрессионизма.

Этот термин придумал в своем фельетоне журналист по имени Луи Леруа. Он использовал производное слово от названия картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Заметка, в которой журналист обронил слово «импрессионист», была посвящена выставке работ так называемого «Салона отверженных», где выставлялись произведения, отклоненные членами жюри Парижского салона, самой авторитетной выставки того времени. А проходила эта выставка как раз в салоне Надара, который посчитал, что скандальная критика «второсортных картин» в газетах лишний раз поспособствует рекламе его фотоателье.

А проходила эта выставка как раз в салоне Надара, который посчитал, что скандальная критика «второсортных картин» в газетах лишний раз поспособствует рекламе его фотоателье.

В конце XIX века в соседнем доме на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс короткометражных фильмов братьев Люмьер, но к тому времени Надар в каком-то смысле опередил отцов кинематографа.

В 1886 году французский фотограф вместе со своим сыном опубликовал серию из более чем двадцати снимков, сделанных на дне рождения всемирно известного химика Мишеля Эжена Шевреля. Этот фоторепортаж получил название «Искусство жить сто лет» — именно столько тогда исполнилось одному из отцов органической химии.

Серия фотографий была сделана одна за другой, так, что при последовательной подмене одного снимка другим возникало ощущение замедленной съемки. Через несколько лет братья Люмьер записали видеоряд из этих кадров, благодаря чему на экране появилось первое в мире слайд-шоу.

youtube.com/embed/erT2W5sxaFY?feature=player_detailpage» allowfullscreen=» » rel=»nofollow» target=»_blank»>А самое любопытное в этой фотосессии то, что в качестве рабочего инструмента была выбрана революционная для того времени технология пленочной фотографии, предложенная хорошо известной сегодня компанией Kodak. Надар был официальным представителем продукции заводов Джорджа Истмена и мог одним из первых оценить удобство быстрой фотографии. Отпала необходимость утомительной смены фотографических пластин, кадры можно было делать один за другим.

А в 1888 году Kodak вообще сделала переворот в фотографии — компания представила первую в мире мыльницу, образца девятнадцатого века. Новая модель была простой настолько, насколько это вообще было возможно. Рекламный слоган гласил: «Вы нажимаете кнопку, мы делаем все остальное!»

Этот аппарат мог запросто делать сто снимков без какой бы то ни было перезарядки, а объектив имел постоянную диафрагму и давал четкое изображение на расстоянии от 2,5 метров до бесконечности.

Подобная техника была и у Надара. Увлекшись аэросъемкой, французский фотограф на собственные средства построил огромный воздушный шар, который назвал «Гигант». 4 октября 1864 года Надар отправился на нем в первый полет.

Существует немало фотографий с изображениями самого Надара, который восседает в корзине воздушного шара и с важным видом что-то «рассматривает» в бинокль.

На самом деле это не реальные фото, а постановочные, что хорошо видно на следующей фотографии. Из этого можно заключить, что Надар был если не первым, то одним из первых, кому пришла в голову мысль использовать декорации для съемок.

Идея «оживших» фотографий постоянно занимала Надара. Примерно в то же время (1865 год) он сделал интересное фото, создававшее иллюзию движения. Он снял сам себя, вращаясь при этом на стуле. Получилась серия кадров, объединив которые можно получить анимацию поворачивающегося фотографа. Надар назвал свою работу «поворачивающийся автопортрет».

⇡#Фотография на военной службе

Любое передовое открытие во все времена вызывало интерес у военных структур. Польза от изобретения фотографии для них сразу стала очевидной. С помощью снимков можно делать копии важных документов, можно фиксировать расположение сил противника, фотографировать секретные объекты и так далее. Вскоре военным пришлось применить эту стратегию разведки на практике.

Польза от изобретения фотографии для них сразу стала очевидной. С помощью снимков можно делать копии важных документов, можно фиксировать расположение сил противника, фотографировать секретные объекты и так далее. Вскоре военным пришлось применить эту стратегию разведки на практике.

В 1870 году в ходе франко-прусской войны был взят в осаду Париж. В результате этих действий единственным способом почтового сообщения стал воздух. Надар вместе с другими аэронавтами организовал целый флот, состоящий из нескольких десятков воздушных шаров. На этих воздушных шарах можно было беспрепятственно перелететь укрепления прусских войск. С помощью воздушных шаров проводилась первая в истории шпионская аэросъемка. Сфотографированные позиции противника фиксировались на гибких коллодиевых пленках, которые потом скручивались в трубочки и привязывались к почтовым голубям, которые, в свою очередь, доставляли ценные сведения. Также любой желающий мог за 20 сантимов послать письмо за линию фронта.

Вопреки стараниям Надара, на исход войны эти военные хитрости никак не повлияли, и Париж в конечном итоге капитулировал. Зато идея использования воздушной съемки для рекогносцировки с этого момента была взята на вооружение военными всего мира.

Зато идея использования воздушной съемки для рекогносцировки с этого момента была взята на вооружение военными всего мира.

⇡#Первое подводное фото

Освоив съемку с воздуха, человек начал искать способ погрузиться в пучину морскую. И первым подводный кадр получил Уильям Томпсон. В феврале 1856 года он со своим другом господином Кеньоном выплыл в залив Уэймут, после чего в воду была опущена герметичная коробка на шесте, размером примерно 13х10 см. Она и позволила сделать первый подводный кадр. Впрочем, известности Уильяму Томпсону эта фотография не принесла, что неудивительно — разобрать, что именно на ней изображено, можно разве что в ночь на первое января.

Другой человек, который мог бы претендовать на звание первого, кому удалось запечатлеть подводный мир, — немецкий инженер Вильгельм Бауэр (Wilhelm Bauer), основным занятием которого была постройка подводных субмарин и ведение работ по поднятию затонувших кораблей. Согласно историческим данным, он в пятидесятых годах XIX века делал попытки сфотографировать подводное окружение в Кронштадте с помощью одного из бортовых иллюминаторов в своей подводной лодке Зеетойфель (Seeteufel). Эта лодка, управляемая педальным приводом, могла принять команду из 12 человек. К сожалению, эти снимки не сохранились.

Эта лодка, управляемая педальным приводом, могла принять команду из 12 человек. К сожалению, эти снимки не сохранились.

⇡#Louis Boutan: человек, «утопивший» камеру

Совсем по-другому сложилась судьба Луи Ботана — человека, которого по праву можно считать отцом подводной фотографии.

Профессор морской биологии Louis Boutan очень интересовался возможностью подводной съемки, поскольку подобный тип наблюдений позволял бы лучше изучить морскую флору и фауну.

Луи имел достаточно большой опыт погружений в водолазном костюме и не раз наблюдал красоты морских глубин. Чтобы зафиксировать их на фотографии, Луи обратился за помощью к своему брату Огюсту (Auguste), который был инженером. Огюст помог сконструировать камеру для подводных съемок. Созданная им модель подводной камеры позволяла управлять диафрагмой и затвором, а также давала возможность компенсировать давление на камеру с помощью специального баллона, наполненного воздухом.

Первая модель камеры для подводных съемок

Первые опыты разочаровали Ботана. Он обнаружил очень серьезную проблему — недостаток освещения под водой. В обычных условиях фотографы для вспышки использовали магний или его смесь, однако под водой этот способ освещения не очень подходил, поскольку для поддержания процесса горения необходим кислород. Чтобы решить эту проблему Луи вместе со знакомым инженером-электриком сконструировал особый тип вспышки, который представлял собой герметичную лампу с лентой из магния внутри, заполненную чистым кислородом. Поджиг осуществлялся с помощью электрического заряда.

Он обнаружил очень серьезную проблему — недостаток освещения под водой. В обычных условиях фотографы для вспышки использовали магний или его смесь, однако под водой этот способ освещения не очень подходил, поскольку для поддержания процесса горения необходим кислород. Чтобы решить эту проблему Луи вместе со знакомым инженером-электриком сконструировал особый тип вспышки, который представлял собой герметичную лампу с лентой из магния внутри, заполненную чистым кислородом. Поджиг осуществлялся с помощью электрического заряда.

Но и этот способ не дал желаемого результата. Дым оксида магния быстро коптил стекло, и вспышка становилась бесполезной. К тому же тепло, выделяемое вспышкой, увеличивало вероятность взрыва лампы.

Первая конструкция вспышки для фотографии под водой

Позже вместе со своим ассистентом Джозефом Дэвидом (Joseph David) Луи создал новую модель вспышки. Она представляла собой лампу с бочкой, наполненной кислородом. Пламя лампы поддерживалось спиртовым раствором. С помощью специальной груши в лампу вдувался порошок магния, вызывавший вспышку. Нельзя сказать, что эта конструкция была очень удобной (приходилось тащить за собой под воду целую бочку), но в 1893 она позволила создать серию уникальных подводных фотографий.

С помощью специальной груши в лампу вдувался порошок магния, вызывавший вспышку. Нельзя сказать, что эта конструкция была очень удобной (приходилось тащить за собой под воду целую бочку), но в 1893 она позволила создать серию уникальных подводных фотографий.

Иллюстрация из книги Луи Ботана La photographie sous-marine

После этого ученый продолжал придумывать более надежные методы съемки — изобрел более компактную конструкцию вспышки, уменьшил размеры камеры, доработал объектив. Чтобы увеличить маневренность конструкции, Луи стал использовать систему освещения, состоящую из пары угольных дуговых ламп.

Эту фотографию Луи Ботана в тяжелом водолазном облачении принято считать первым снимком человека, который был сделан под водой.

Луи Ботан также придумал ряд ухищрений и приемов, облегчающих подводную съемку в условиях плохой видимости. Например, чтобы снять красиво стайку рыб, он использовал отражающий экран, который водолаз должен был держать в момент съемки как фон.

⇡#Дорога в облака: первые попытки аэросъемки

Современные фотографы нередко становятся популярными благодаря необычным способам съемки. Например, достаточно поднять камеру на большую высоту с помощью квадрокоптера и получить снимки с высоты птичьего полета — интерес к таким работам обеспечен. Правда, придумать, как запустить камеру в небо, — весьма нелегкая задача. А для конца XIX века фотография «из-под облаков» казалась вообще чем-то совершенно невероятным и фантастическим. Тем не менее человеческая смекалка позволяла решить эту задачу.

Как уже было сказано выше, первой попыткой освоить аэросъемку стали путешествия на воздушных шарах. Следующий, кто нашел новый способ аэрофотографии, — французский инженер Эм Лоссед (Aime Laussedat).

Этот ученый занимался вопросами геодезии и картографии, а также интересовался фотографией. В своих трудах по фотограмметрии (методика дистанционного топографического анализа по снимкам) он рассказал о возможности фотографии с помощью воздушного змея. Правда, сам Лоссед никогда не пытался реализовать эту идею на практике.

Правда, сам Лоссед никогда не пытался реализовать эту идею на практике.

Данный метод съемки пытался изучить и Эдмонд Дуглас Арчибальд (Edmund Douglas Archibald). Он работал метеорологом и выполнял замеры скорости ветра на разной высоте, привязывая к жгуту воздушного змея анемометры. В 1885 году Эдмонд даже запатентовал свою собственную конструкцию летательного устройства, прототип современного аэростата. Арчибальд также очень интересовался возможностью использования своей конструкции воздушного змея в военных целях. В нескольких опубликованных работах он утверждал, что с помощью воздушных змеев в 1887 и 1888 годах ему удалось получить первые аэроснимки. Впрочем, никаких фотографий в течение своей жизни он не делал, поэтому официальное «открытие» аэросъемки принадлежит тому, кто смог подтвердить его документально.

Этим человеком стал Артур Батут (Arthur Batut).

Он очень педантично подошел к реализации идеи аэросъемки и на протяжении всех испытаний постоянно совершенствовал конструкцию своего воздушного змея, позволявшего поднять в воздух камеру. Последнюю, кстати, тоже пришлось делать вручную, используя более легкие материалы, чем в обычных камерах.

Последнюю, кстати, тоже пришлось делать вручную, используя более легкие материалы, чем в обычных камерах.

Подняв воздушного змея на высоту 127 метров над уровнем моря, он заснял свой дом. Спустя много лет любители аэросъемки постарались создать реплику воздушного змея и сделать снимок из той же точки в наши дни. Что получилось, можете видеть сами.

Также он сделал несколько интересных снимков, среди которых, например, панорама Ла Брюгьера (La Bruguiere) во Франции.

⇡#Голуби-фотографы

Ну и конечно, фотографы позапрошлого века не могли обойти стороной самый простой способ получить аэроснимок. Голубиная почта натолкнула изобретательных фотографов на очевидное и оригинальное решение. Нужно было всего лишь «прицепить» к птице камеру и запустить ее в небо. «Голубиная фотография» имела как сильные, так и слабые стороны. Например, невозможно было контролировать ракурс и положение камеры. С другой стороны, птицы могли подниматься на головокружительную высоту, а фотографу не нужно было тратить средства на постройку и запуск летательных аппаратов. В конечном итоге голубь возвращался, и оставалось только проверить снимки, сделанные «вслепую».

В конечном итоге голубь возвращался, и оставалось только проверить снимки, сделанные «вслепую».

Первым при помощи голубей получил фотоснимки немецкий любитель фотографии и аптекарь по профессии Юлиус Нойброннер (Julius Gustav Neubronner).

Вообще-то это был не совсем простой аптекарь. В 1888 году Юлиусу Нойброннеру было присвоено звание придворного аптекаря королевы Виктории Саксен-Кобург-Готской, вдовы Фридриха Третьего. Твердое материальное положение давало возможность заниматься главным хобби всей жизни — фотографией. Хотя, нужно сказать, что увлечение Нойброннера так или иначе все же было связано с работой.

Еще его отец, Вильгельм, использовал для пересылки лекарств голубиную почту. Начиная с 1903 года Юлиус продолжил эту практику: он организовал голубиную доставку товара по воздуху от поставщика во Франкфурте в свой город Кронберг. Один раз его голубь сбился с курса и прилетел с сильным опозданием, но сытый и довольный. Это небольшое происшествие натолкнуло Юлиуса на мысль. Он подумал, что было бы неплохо повесить на голубя камеру, чтобы иметь представление о том, куда он полетит. Следственный эксперимент открыл коварство голубя. Оказалось, что воздушный почтальон по дороге залетал к шеф-повару ресторана в Висбадене. Поскольку еды на кухне было достаточно, обычные перевозки лекарств голубя уже не волновали.

Он подумал, что было бы неплохо повесить на голубя камеру, чтобы иметь представление о том, куда он полетит. Следственный эксперимент открыл коварство голубя. Оказалось, что воздушный почтальон по дороге залетал к шеф-повару ресторана в Висбадене. Поскольку еды на кухне было достаточно, обычные перевозки лекарств голубя уже не волновали.

Чтобы закрепить устройство на птице, необходимо было переделать саму камеру, сделать ее меньше и компактнее. Задержка спуска затвора регулировалась часовым пневматическим устройством, благодаря чему снимок делался не сразу, а лишь тогда, когда голубь успевал набрать высоту.

Снимки, полученные Юлиусом Нойброннером при помощи голубей

Доспехов для голубей, как, впрочем, и вариантов креплений, было несколько, и все они в большей или меньшей степени напоминали небольшие рюкзаки, которые висели на груди у птицы и держались с помощью узких ремешков.

Экспериментируя с камерой, Нойброннер осознал, что область применения такой аэрофотографии просто огромна. В 1908 году Юлиус настолько воодушевился полученными фотографиями, что даже запатентовал свою идею как «Способ получения пейзажных снимков». Правда, поначалу его заявку отклонили, поскольку сочли фотографии подделкой. Тем не менее аптекарь-фотограф смог доказать их подлинность. После этого изобретение Нойброннера было взято на вооружение военными структурами, а самому Юлиусу было дано задание решить ряд технических проблем, с которыми аптекарь-изобретатель успешно справился.

В 1908 году Юлиус настолько воодушевился полученными фотографиями, что даже запатентовал свою идею как «Способ получения пейзажных снимков». Правда, поначалу его заявку отклонили, поскольку сочли фотографии подделкой. Тем не менее аптекарь-фотограф смог доказать их подлинность. После этого изобретение Нойброннера было взято на вооружение военными структурами, а самому Юлиусу было дано задание решить ряд технических проблем, с которыми аптекарь-изобретатель успешно справился.

Он разработал несколько десятков моделей камер, включая камеру для получения нескольких снимков и стереопары. Была придумана и мобильная голубятня, которую военные могли возить за собой, меняя свое расположение во время маневров. Немецкое правительство даже организовало целую школу для обучения голубей-фотографов.

⇡#Первое цветное фото: секрет, раскрытый шотландцем

Порой технический прогресс тормозится лишь по той причине, что людям, далеким от науки, трудно осознать практическую пользу от того или иного открытия. Даже в наш век электричества и компьютерных устройств обывателю бывает очень сложно понять, как простейшие законы физики заставляют самолеты летать, а лампочки — давать свет. А что уже говорить про время, когда дома ночью освещались стеариновыми свечами!

Даже в наш век электричества и компьютерных устройств обывателю бывает очень сложно понять, как простейшие законы физики заставляют самолеты летать, а лампочки — давать свет. А что уже говорить про время, когда дома ночью освещались стеариновыми свечами!

Именно поэтому между изобретением черно-белой фотографии и цветных снимков прошло более двадцати лет, хотя никаких технических преград для получения цветных фоторабот не было. Появиться цветной фотографии помог знаменитый физик Джеймс Клерк Максвелл.

И нужно сказать, что цветное изображение не было целью исследований ученого, а было лишь вспомогательной демонстрацией его открытия. Главное, что нашел этот ученый в результате своих экспериментов, — цветовая модель. Сегодня любой человек, занимающийся компьютерной графикой, прекрасно знаком с цветовой моделью RGB. Эта цветовая модель (или, как ее еще называют, цветовое пространство) позволяет получить цветное изображение путем смешивания трех компонентов рисунка — красного, зеленого и синего цветов.

Джеймс Клерк Максвелл за свою короткую жизнь сделал столько полезного, что хватило бы на сотню-другую ученых. Шотландец по происхождению, он выбрал очень символичный объект для демонстрации своего открытия — бант, свернутый из тартановой ленты, или шотландки. Великий физик попросил Томаса Саттона (Thomas Sutton) сделать ему три негатива этого предмета — через зеленый фильтр, через красный и через синий. Подсвечивая три наложенных негатива, Максвелл 17 мая 1861 года на лекции в Королевском институте продемонстрировал первое цветное фотографическое изображение.

⇡#Ливай Хилл: пастор, который увидел цветное фото первым

Как это часто бывает, в научном мире великие открытия нередко оспариваются. И до Максвелла была минимум одна серьезная попытка создать цветное изображение. И хотя английского физика все признают открывателем цветной фотографии, справедливости ради нужно сказать, что первым получил цветное фото другой человек. Звали его Ливай Хилл (Levi Hill).

Он был пастырем баптистской общины города Весткилл, штат Нью-Йорк. Ливай очень интересовался фотографией и изобрел в 1850 году собственный метод, который назвал «гелиохромией». Этому человеку в каком-то смысле не повезло. Его считали мошенником, обвиняя в подделках цветных фотографий. Так это или нет, удалось узнать лишь спустя полтора столетия. Сначала в 1981 году профессор Джозеф Будро (Joseph Boudreau) сделал попытку повторить опыты Хилла. Профессор опирался на теорию, изложенную в труде Хилла под названием Heliochromy.

Ливай очень интересовался фотографией и изобрел в 1850 году собственный метод, который назвал «гелиохромией». Этому человеку в каком-то смысле не повезло. Его считали мошенником, обвиняя в подделках цветных фотографий. Так это или нет, удалось узнать лишь спустя полтора столетия. Сначала в 1981 году профессор Джозеф Будро (Joseph Boudreau) сделал попытку повторить опыты Хилла. Профессор опирался на теорию, изложенную в труде Хилла под названием Heliochromy.

Затем в 2007 году окончательную точку в споре «кто был первым изобретателем цветной фотографии» поставили ученые Смитсоновского института Дьюсен Стьюлик (Dusan Stulik) и Арт Каплан (Art Kaplan). Если резюмировать опыты этих людей, можно сказать, что действительно Ливай Хилл нашел способ получения цветного фото. Однако его метод был несовершенен — цвета на изображении выглядели неестественно, а некоторых оттенков вообще не было. Осознавая недостаток своей технологии, Ливай ретушировал собственные снимки, добавляя некоторые цветовые пигменты вручную. Именно это и было замечено современниками Хилла и послужило аргументами для обвинения в его адрес. Специалисты того времени посчитали, что его цветные снимки — всего лишь раскрашенные фотографии, сделанные по методу дагеротипии. Пастор пробовал запатентовать свое изобретение, но получил отказ, вероятно, по той же причине. Некоторые цветные работы Хилла можно увидеть и сегодня, хотя время их, конечно, не пощадило. Цвета на них едва угадываются.

Именно это и было замечено современниками Хилла и послужило аргументами для обвинения в его адрес. Специалисты того времени посчитали, что его цветные снимки — всего лишь раскрашенные фотографии, сделанные по методу дагеротипии. Пастор пробовал запатентовать свое изобретение, но получил отказ, вероятно, по той же причине. Некоторые цветные работы Хилла можно увидеть и сегодня, хотя время их, конечно, не пощадило. Цвета на них едва угадываются.

⇡#Забытые секреты первых фотографий

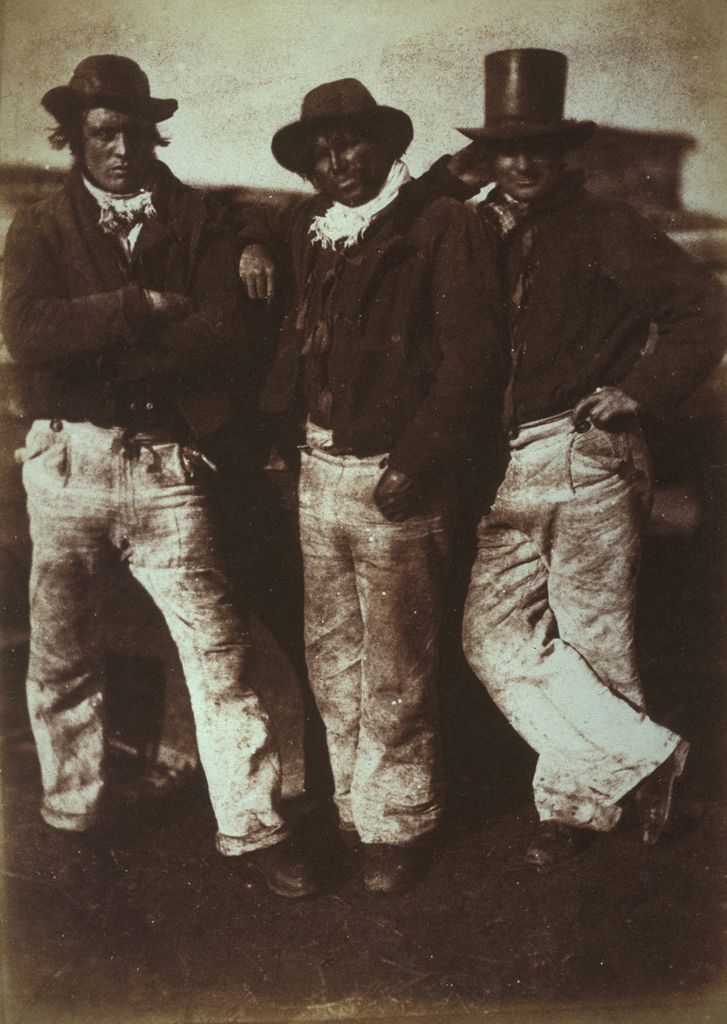

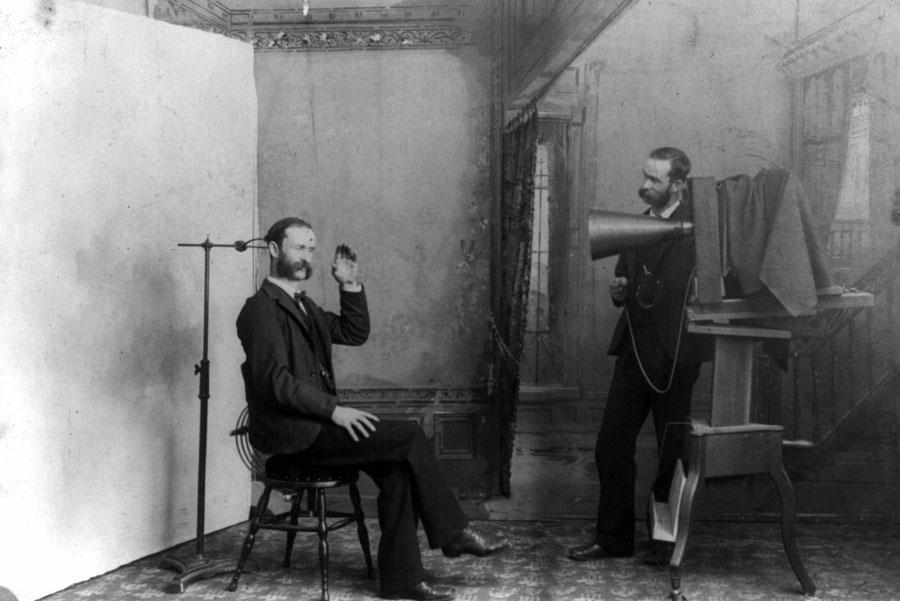

Действия многих фотографов схожи. Они долго оценивают свет, ракурс, просят поднять или опустить подбородок, а затем следует коронная фраза про птичку. Кстати, откуда пошло выражение «сейчас вылетит птичка»? Дело в том, что в первых камерах использовалась довольно большая выдержка, в течение которой люди обязаны были стоять неподвижно. Со взрослыми, понятное дело, проблем не было, но детям, которых приводили на фотосессию в ателье, очень трудно было втолковать, что двигаться в течение некоторого времени совсем нельзя. Чтобы угомонить непосед, фотографы придумали уловку. Они держали на этот случай игрушечную птичку, которую ставили прямо на камеру. Иногда это была обычная игрушка, но чаще использовалась игрушка-свистулька, заполняемая водой. К ней был подведен небольшой шланг, на конце которого была резиновая груша. Стоило фотографу сжать эту грушу, и птичка издавала характерную трель, заставляя изумленных детей застыть перед объективом.

Чтобы угомонить непосед, фотографы придумали уловку. Они держали на этот случай игрушечную птичку, которую ставили прямо на камеру. Иногда это была обычная игрушка, но чаще использовалась игрушка-свистулька, заполняемая водой. К ней был подведен небольшой шланг, на конце которого была резиновая груша. Стоило фотографу сжать эту грушу, и птичка издавала характерную трель, заставляя изумленных детей застыть перед объективом.

Взрослым во время фотосессии тоже порой приходилось несладко. Иногда особо ретивые фотографы просто мучили бедных клиентов, заставляя их делать то такое выражение лица, то сякое. Многие из посетителей фотоателье в конечном итоге на снимках получались со страдальческим выражением лица. Стойко выдержать все рекомендации фотографа, а потом длительное время стоять по стойке смирно и не моргая могли не все. На этот случай для особо «хилых» клиентов у фотографов был специальный аксессуар, который назывался копфгальтер (kopfhalter), или подголовник. Выглядел он как штатив, и обычно его делали из чугуна — для устойчивости. Похожий на орудие пыток, он позволял поддерживать шею человека во время выдержки специальной рогатиной.

Похожий на орудие пыток, он позволял поддерживать шею человека во время выдержки специальной рогатиной.

На многих старинных фото этот инструмент предательски выглядывает из-за спины человека в кадре или незаметно стоит рядом, напоминая гардеробную вешалку.

Были у первых фотографов и другие «методы». Например, худым клиентам с запавшими щеками могли дать на время специальные камешки или шарики, которые нужно было держать во рту во время выдержки. Бывало, что этот камешек проглатывался, и фотограф спешил успокоить клиента: «Не переживайте, у меня их еще осталось много». Страшное дело, но люди терпели — многим хотелось заполучить фото на память, и ради этого они готовы были позировать по полчаса и больше, порой засыпая и теряя сознание.

⇡#Неземные фотографии

Человечеству понадобилось почти полвека, чтобы реализовать идеи Циолковского и запустить ракету с человеком в космос. Но фотографии, сделанные с помощью ракет, были получены намного раньше этого знаменательного события. В периодическом издании La Nature от сентября 1888 года французский пиротехник Amedee Denisse опубликовал чертеж ракеты для аэросъемки. По замыслу инженера, ракета с камерой запускалась в воздух, после чего на максимальной высоте у нее раскрывался купол парашюта и устройство плавно спускалось вниз, фотографируя землю через особую оптическую систему из двенадцати линз.

В периодическом издании La Nature от сентября 1888 года французский пиротехник Amedee Denisse опубликовал чертеж ракеты для аэросъемки. По замыслу инженера, ракета с камерой запускалась в воздух, после чего на максимальной высоте у нее раскрывался купол парашюта и устройство плавно спускалось вниз, фотографируя землю через особую оптическую систему из двенадцати линз.

Чертежи ракет Амиди (слева) и Нобеля (справа)

Эту идею несколько лет спустя подхватил Альфред Нобель, известный шведский ученый, изобретатель динамита и учредитель самой популярной премии. Нобель предложил свой чертеж ракеты, а также провел опыты, которые доказали, что данный метод аэросъемки работает.

Деревушка Karlskoga в Швеции, снятая ракетой Альфреда Нобеля 26 апреля 1896 года

⇡#National Geographic: расширяя горизонты фотографии

Организованное в 1888 году, Национальное географическое общество в дальнейшем оказало очень сильное влияние на самые разные научные дисциплины. Кроме того, оно существенно поспособствовало развитию фотографии в XX веке. Вот лишь некоторые достижения, которые стали возможными благодаря поддержке этого общества.

Вот лишь некоторые достижения, которые стали возможными благодаря поддержке этого общества.

Журналы и периодические издания, которые выпускались в начале прошлого века, содержали лишь черно-белые фото. Исключение составляли цветные рисунки, а также вручную раскрашенные снимки. Первым журналом, который смог похвастаться «настоящим» цветным фото, стало издание национального географического общества National Geographic. На 49-й странице июльского выпуска 1914 года был показан цветущий сад в Генте, Бельгия.

В том же журнале несколькими годами позже, в 1926-м, появились первые цветные фотографии подводного мира. На одном из цветных снимков того выпуска была заснята рыба-кабан (hogfish, или Lachnolaimus maximus).

Чтобы получить этот кадр, Вильям Лонглей (William Longley) и Чарльз Мартин (Charles Martin) использовали прочный водонепроницаемый корпус для камеры и большое количество порошка магния, который позволил осветить дно рифа.

Сотрудники журнала сами творили историю фотографии. Так, например, помощник редактора Мелвилл Белл Гросвенор (Melville Bell Grosvenor) сделал первую в мире цветную фотографию с воздуха, засняв статую Свободы в 1930 году.

Так, например, помощник редактора Мелвилл Белл Гросвенор (Melville Bell Grosvenor) сделал первую в мире цветную фотографию с воздуха, засняв статую Свободы в 1930 году.

Цветные фото в то время были редкостью, большинство снимков делались монохромными. Качество современных фотографий не идет ни в какое сравнение с тем, что можно было наблюдать в середине прошлого века. Современные фотографии намного четче и имеют естественные цвета. Поэтому кажется очень странным, что какая-то размытая черно-белая фотография могла считаться уникальной и иметь какую-то ценность. И все же даже черно-белые фото могли показать удивительные вещи. Например, открыть невероятный вид Земли с высоты, на которой уже видна кривизна горизонта.

Произошло это событие в 1935 году, и одним из главных спонсоров снова выступило Национальное географическое общество. С помощью аэростата Explorer-2, который поднялся на рекордную для того времени высоту 22066 метров, два воздухоплавателя, Альберт В. Стивенс (Albert W. Stevens) и Орвил А. Андерсен (Orvil A. Anderson), сделали снимок, на котором виден изгиб нашей прекрасной планеты.

Stevens) и Орвил А. Андерсен (Orvil A. Anderson), сделали снимок, на котором виден изгиб нашей прекрасной планеты.

Гондола, в которой летели аэронавты. На борту — надпись National Geographic

⇡#Первая фотография Земли из космоса

В середине двадцатого века наступила эра космонавтики. Ракеты и спутники все чаще летали в космос, доставляя оттуда человеку интересные и уникальные кадры. Первая фотография Земли, сделанная из космоса, была получена американской суборбитальной ракетой V-2. Это произошло 24 октября 1946 года. V-2 отправляла фотографии на Землю в течение четырех лет и за это время сфотографировала нашу планету более тысячи раз.

⇡#Первая фотография темной стороны Луны

Период обращения Луны вокруг Земли совпадает с периодом обращения нашего спутника вокруг своей оси, поэтому мы все время видим одну и ту же сторону Луны. Вторая сторона все время остается в тени. Любопытный факт, который знают не все, — граница между светлой и темной стороной Луны (и любого другого небесного тела) называется терминатором. Человечество с давних времен интересовал вопрос — что же на обратной стороне? Интерес угас лишь в 1959 году, когда терминатор был преодолен с помощью межпланетной станции «Луна-3». Подавляющее большинство данных, полученных и записанных на магнитные носители, впоследствии воспроизвести не удалось. Единственное изображение, которое более или менее демонстрировало обратную сторону Луны, сделано фототелевизионным устройством «Енисей», стандартной аналоговой камера бегущего луча. Но и при этом картинка очень портилась помехами, поскольку сигнал был слабым.

Человечество с давних времен интересовал вопрос — что же на обратной стороне? Интерес угас лишь в 1959 году, когда терминатор был преодолен с помощью межпланетной станции «Луна-3». Подавляющее большинство данных, полученных и записанных на магнитные носители, впоследствии воспроизвести не удалось. Единственное изображение, которое более или менее демонстрировало обратную сторону Луны, сделано фототелевизионным устройством «Енисей», стандартной аналоговой камера бегущего луча. Но и при этом картинка очень портилась помехами, поскольку сигнал был слабым.

Через несколько лет ученые СССР предприняли новую попытку и получили с помощью новой межпланетной станции «Зонд-3» четкие снимки обратной стороны Луны. Составленное цельное изображение дает нам представление о том, как выглядит наш спутник, так сказать, «со спины».

По полученным данным (зря, что ли, запускали?) академией наук СССР был составлен подробный Атлас обратной стороны Луны. С каждой новой победой над космосом звезды казались ближе. Такой атлас вполне мог пригодиться, если бы судьба занесла советского человека на Луну, что, кстати, не всем представлялось фантастической ситуацией.

Такой атлас вполне мог пригодиться, если бы судьба занесла советского человека на Луну, что, кстати, не всем представлялось фантастической ситуацией.

⇡#Звездные гонки: первые снимки Венеры

Во времена холодной войны любое достижение советской науки если и освещалось в средствах массовой информации, то преподносилось не столько как победа человеческого разума, сколько как подтверждение правильности выбранной идеологии. Делалось это нечасто и очень осторожно, многие очень важные открытия в науке были задушены многочисленными грифами «секретно». Тем не менее, когда возникал веский повод наглядно подтвердить свое превосходство над Западом, советское правительство давало «добро», и в периодических изданиях появлялись уникальные документальные кадры.

Перед тем как запустить межпланетную станцию к Венере, советским ученым пришлось тщательно собирать информацию об условиях на ее поверхности. Для этого был отправлен другой зонд — «Венера-4», миссия которого состояла в изучении особенностей соседней планеты и сборе разнообразной информации о ее атмосфере и рельефе. Когда данные о Венере были проанализированы, ученые создали межпланетные станции «Венера-9» и «Венера-10», сделав их конструкции устойчивыми к большому атмосферному давлению и к высокой температуре.

Когда данные о Венере были проанализированы, ученые создали межпланетные станции «Венера-9» и «Венера-10», сделав их конструкции устойчивыми к большому атмосферному давлению и к высокой температуре.

В 1975 году с «Венеры-9» и «Венеры-10» были отделены спусковые аппараты, которые успешно «привенерились» и сделали первые снимки поверхности далекой планеты. Эти черно-белые фотографии передавались с некоторыми ошибками и потому нуждались в коррекции.

Для съемки панорамного изображения использовалась камера с оптико-механическим приводом, который задавал колебательное движение сканирующему элементу, обеспечивая тем самым строчную развертку. Вместе с тем перископ камеры приводился в движение и плавно поворачивался, охватывая большой угол обзора. Каждые несколько минут передача изображения прерывалась на короткое время, в течение которого устройство передавало контрольные показания датчиков. Из-за этого на изображении получились небольшие шумовые полосы, которые после обработки были вручную устранены.

Получив черно-белые снимки с другой планеты, человек захотел увидеть то же самое, только в цвете. И для этого 30 октября 1981 года с Земли отправилась в далекое путешествие советская автоматическая межпланетная станция «Венера-13». Первого марта 1982 года от этой станции отделился спускаемый модуль, который успешно приземлился на венерианскую поверхность. Вместо запланированных 32 минут, модуль продержался в экстремальных венерианских условиях более двух часов. За это время ему удалось зафиксировать показания различных датчиков, записать раскат грома на Венере и сделать серию уникальных фотографий, включая панораму местности.

⇡#Первый снимок с Марса

1975-1976 годы были богатыми на космические открытия. Пока СССР занимался Венерой, США также реализовывали свой собственный проект по изучению другой планеты — Марса. В рамках программы NASA «Викинг» к Красной планете был запущен космический аппарат «Викинг-1», который летом 1976 года вышел на орбиту Марса и успешно отправил на планету спускаемый модуль. Когда этот модуль достиг поверхности Марса, была выдвинута антенна и развернута штанга с метеорологическими датчиками. Включив камеру, аппарат начал снимать панораму Красной планеты.

Когда этот модуль достиг поверхности Марса, была выдвинута антенна и развернута штанга с метеорологическими датчиками. Включив камеру, аппарат начал снимать панораму Красной планеты.

Помимо черно-белых кадров, на Землю было передано первое цветное изображение.

⇡#Бледно-голубая точка. Самый дальний снимок

И в заключение — еще одно историческое фото, которое заставляет задуматься над тем, сколь малая роль отведена человеку во Вселенной. Посмотрите на этот снимок.

Может показаться, что он бессмысленный и пустой, но если вы внимательно вглядитесь, то увидите на зернистом фоне крохотную точку. Эта точка — мы с вами. В ней ваш город, ваша страна, все, кого вы знаете. Эта фотография — снимок нашей Земли 1990 года, который был сделан с расстояния в шесть миллиардов километров самым известным космическим скитальцем, запущенным человеком, «Вояджером-1». Идею сделать такой снимок предложил Карл Саган, известный американский астрофизик. Чтобы он получился, специалистам NASA пришлось отправить «Вояджеру» команду на некоторое время развернуться в сторону дома. Фотография получила название Pale Blue Dot, что в переводе означает «бледно-голубая точка». А сам Саган позже издал книгу «Бледно-голубая точка: взгляд на будущее человечества в космосе», в которой написал буквально следующее: «Говорят, что астрономия способствует развитию скромности и становлению характера человека. Возможно, нет лучшей демонстрации человеческой глупости и тщеславия, чем это далекое изображение нашего крошечного мира. Мне кажется, оно дает понять, что мы должны быть ответственны и добры по отношению друг к другу, что мы должны лелеять бледно-голубую точку, единственный дом, который у нас есть».

Фотография получила название Pale Blue Dot, что в переводе означает «бледно-голубая точка». А сам Саган позже издал книгу «Бледно-голубая точка: взгляд на будущее человечества в космосе», в которой написал буквально следующее: «Говорят, что астрономия способствует развитию скромности и становлению характера человека. Возможно, нет лучшей демонстрации человеческой глупости и тщеславия, чем это далекое изображение нашего крошечного мира. Мне кажется, оно дает понять, что мы должны быть ответственны и добры по отношению друг к другу, что мы должны лелеять бледно-голубую точку, единственный дом, который у нас есть».

Искусство для продажи в Интернете | LUMAS Photo Art

СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА

Запрошенная страница не найдена. Введите одно или несколько условий в поле поиска.

Начать новый поиск

Популярные темы поиска

Фотографии животных

Фотографии людей

Фотографии воды

Фотографии цветов

Пейзажные фотографии

Городские фотографии

Фотографии жизни

0003

Концептуальная фотография

Абстрактная фотография

Портретная фотография

Все темы

Самые популярные работы наших клиентов

Голоцен

Рэй Коллинз

от 849 долларов до 2790 долларов

Нежная Земля 5

Изабель Менен

от 599 долларов

Река Мечты 07

Изабель Менен

от 599 долларов до 5 390 долларов

Пурпурное сердце

Беатрис Хуг

$ 3190

Массив дю Монблан

Рудольф Ротер

от 649 долларов до 2990 долларов

Лехталер Альпен

Рудольф Ротер

от 649 долларов до 2990 долларов

Том

Пенелопа Дэвис

от 1999 долларов до 3490 долларов

Дерево IIХольгер Липпманн

от 949 долларов до 3990 долларов

Борани

Александр фон Рейсвиц

от 1699 долларов до 2290 долларов

Проекция Нью-Йорка LVII

Сабина Уайлд

от $ 749 до 1799 $

дерево_9808

Сабина Уайлд

от 749 $ до 3 290 $

Палм-Спрингс

Гуачинарте

от 1199 долларов до 3190 долларов

Перси

от 1199 долларов до 2490 долларов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАЛ ПАЛМ-СПРИНГС (Альберт Фрей)

Стефани Клосс

1 499 $

Гранд-канал, Ка’ д’Оро, Венеция, Италия

Ларри Юст

Дом Савреды

Вернер Павлок

4 290 $

Мюрмельтье

Клаудио Готч

1599 $

Нерабочее время

Стивен Хейли

от 699 долларов до 4590 долларов

ПолхенАлександр фон Рейсвиц

от 599 долларов до 2490 долларов

Взгляд Изабель

Люк Дратва

от 599 $ до 7 190 $

Палм-Спрингс

Гуачинарте

1199 долларов

Бассейн Пустынный тигр

Пол Фуэнтес

$ 499

Красный клен

Массимо Колонна

$ 799

Тишина III

Ынджунг Со — Циммерманн

1099 $

Долина Мохаве

Гуачинарте

$ 999

Солнечный Берег

Пол Фуэнтес

499 $

Безмятежный сад

Массимо Колонна

$ 949

Пул 23

Карл Миллер

$ 3290

Майами-Бич

Пол Фуэнтес

499 $

Тишина

Ынджунг Со — Циммерманн

1 299 $

Искусство для продажи через Интернет | LUMAS Photo Art

СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА

Запрошенная страница не найдена. Введите одно или несколько условий в поле поиска.

Введите одно или несколько условий в поле поиска.

Начать новый поиск

Популярные темы поиска

Фотографии животных

Фотографии людей

Фотографии воды

Фотографии цветов

Пейзажные фотографии

Городские фотографии

Фотографии жизни

0003

Концептуальная фотография

Абстрактная фотография

Портретная фотография

Все темы

Самые популярные работы наших клиентов

Голоцен

Рэй Коллинз

от 849 долларов до 2790 долларов

Нежная Земля 5

Изабель Менен

от 599 долларов до 1399 долларов

Река Мечты 07

Изабель Менен

от 599 долларов до 5 390 долларов

Пурпурное сердце

Беатрис Хуг

$ 3190

Массив дю Монблан

Рудольф Ротер

от 649 долларов до 2990 долларов

Лехталер Альпен

Рудольф Ротер

от 649 долларов до 2990 долларов

Том

Пенелопа Дэвис

от 1999 долларов до 3490 долларов

Дерево II

Хольгер Липпманн

от 949 долларов до 3990 долларов

Борани

Александр фон Рейсвиц

от 1699 долларов до 2290 долларов

Проекция Нью-Йорка LVII

Сабина Уайлд

от $ 749 до 1799 $

дерево_9808

Сабина Уайлд

от 749 $ до 3 290 $

Палм-Спрингс

Гуачинарте

от 1199 долларов до 3190 долларов

Перси

Александр фон Рейсвиц

от 1199 долларов до 2490 долларов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАЛ ПАЛМ-СПРИНГС (Альберт Фрей)

Стефани Клосс

1 499 $

Гранд-канал, Ка’ д’Оро, Венеция, Италия

Ларри Юст

Дом Савреды

Вернер Павлок

4 290 $

Мюрмельтье

Клаудио Готч

1599 $

Нерабочее время

Стивен Хейли

от 699 долларов до 4590 долларов

Полхен

Александр фон Рейсвиц

от 599 долларов до 2490 долларов

Взгляд Изабель

Люк Дратва

от 599 $ до 7 190 $

Палм-Спрингс

Гуачинарте

1199 долларов

Бассейн Пустынный тигр

Пол Фуэнтес

$ 499

Красный клен

Массимо Колонна

$ 799

Тишина III

Ынджунг Со — Циммерманн

1099 $

Долина Мохаве

Гуачинарте

$ 999

Солнечный Берег

Пол Фуэнтес

499 $

Безмятежный сад

Массимо Колонна

$ 949

Пул 23

Карл Миллер

$ 3290

Майами-Бич

Пол Фуэнтес

499 $

Тишина

Ынджунг Со — Циммерманн

1 299 $

Как фотография положила начало новому пониманию искусства

Самый ранний широко доступный фотографический процесс был обнародован в 1839 году Луи Дагером, создателем дагерротипа. Популяризация фотографии вызвала большой резонанс в мире искусства и привела к значительным изменениям в восприятии искусства. Поскольку фотография могла изображать мир точнее, чем живопись, последней пришлось изобретать себя заново. По этой причине внимание художников сместилось с изображения действительности на изображение эмоций и впечатлений. По этой причине фотографию можно рассматривать как мощный толчок к переосмыслению живописи, которое произошло в конце 19 века.м и на протяжении всего 20 века.

Популяризация фотографии вызвала большой резонанс в мире искусства и привела к значительным изменениям в восприятии искусства. Поскольку фотография могла изображать мир точнее, чем живопись, последней пришлось изобретать себя заново. По этой причине внимание художников сместилось с изображения действительности на изображение эмоций и впечатлений. По этой причине фотографию можно рассматривать как мощный толчок к переосмыслению живописи, которое произошло в конце 19 века.м и на протяжении всего 20 века.

Первый успешный фотографический процесс, дагерротип, был создан в 1837 году Луи Жаком Манде Дагером. Дагер ранее работал профессиональным художником-декоратором в театре. По этой причине он уже знал камера-обскура , небольшая затемненная комната с крошечным отверстием или линзой, через которую проходило изображение снаружи. Дагер вдохновился этим процессом, чтобы создать первую в мире фотокамеру.

Дагер вдохновился этим процессом, чтобы создать первую в мире фотокамеру.

Камера-обскура уже использовалась на протяжении веков и позволяла отражать изображения из внешнего мира на плоской поверхности. До Дагера основная трудность заключалась в том, чтобы выгравировать полученное изображение без необходимости рисовать его на листе бумаги. Даже после того, как другие изобретатели в 1920-го века удалось перенести изображение на кусок меди, изображение быстро исчезало при воздействии света. До Дагера фотография не могла покинуть фотолабораторию, в которой она была создана.

Однако Дагер выгравировал изображения не на бумаге, а на медных пластинах, покрытых серебром. Об этом изобретении сообщил публике друг Доминик Франсуа Жан Араго в 1839 году. С тех пор этот новый процесс распространился по всему миру. В конце 1839 г., дагерротипы начали производиться в нескольких разных промышленно развитых странах. Из-за того, как быстро оно распространилось, это новое изобретение было быстро усовершенствовано несколькими производителями.

Вам нравится эта статья?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостейИменно в Великобритании в начале 1840-х годов появились первые европейские фотостудии. Время откровения значительно сократилось: с тридцати минут Дагера до двадцати секунд в большинстве студий. В конце 1880-х годов Джордж Истман создал первые кинопленки. С этого момента фотографам не нужно было носить с собой медные пластины с серебряным покрытием, и фотография стала дешевле и доступнее.

Фотография оказала значительное влияние на общество 19-го века, и ее восприятие в художественных кругах было разным. В то время как некоторые приветствовали фотографию и использовали ее в качестве вспомогательного средства для своего художественного творчества, другие критиковали это изобретение и отказывались считать его полезным для художников, как, например, Гюстав Курбе.

Несмотря на различия в восприятии фотографии, это изобретение произвело революцию в европейских обществах XIX века. Впервые искусство стало доступным не только для высших, но и для низших классов. Семьи среднего и низшего класса могли почти мгновенно сделать свои портреты в фотостудии по относительно доступным ценам.

Можно сказать, что впервые произошла демократизация искусства и имиджа. В то время как одни положительно отреагировали на это и доступность искусства для всего общества, другие увидели в этом банализацию художественного творчества. Многие критически относились к фотографии и видели в ней только промышленную имитацию искусства в коммерческих целях.

Искусство до появления фотографии

Несмотря на свои вариации, художественные движения в Европе до 19 века всегда были в центре внимания реализма. Их изменение и вариация проявлялись прежде всего в изменении темы (что было написано) или технике, но во всех них всегда ценилась реалистическая изобразительность.

На момент изобретения и распространения фотографии ведущими художественными течениями в Европе были романтизм и неоклассицизм. Первый уже внес сдвиг в художественный мир, подчеркнув экспрессию художника.

В романтической живописи было много элементов, не принадлежащих реальности (например, сверхъестественных элементов), но тем не менее изображаемых реалистично.