Аберрации оптических систем | это… Что такое Аберрации оптических систем?

- У термина «аберрация» есть и другие значения, см. аберрация.

Аберра́ции оптических систем — ошибки, или погрешности изображения в оптической системе, вызываемые отклонением луча от того направления, по которому он должен был бы идти в идеальной оптической системе. Аберрации характеризуют различного вида нарушения гомоцентричности [1] в структуре пучков лучей, выходящих из оптической системы.

Величины аберраций могут быть получены как сравнением координат лучей путём непосредственного расчёта по точным геометро-оптическим формулам, так и приближённо — с помощью формул теории аберраций.

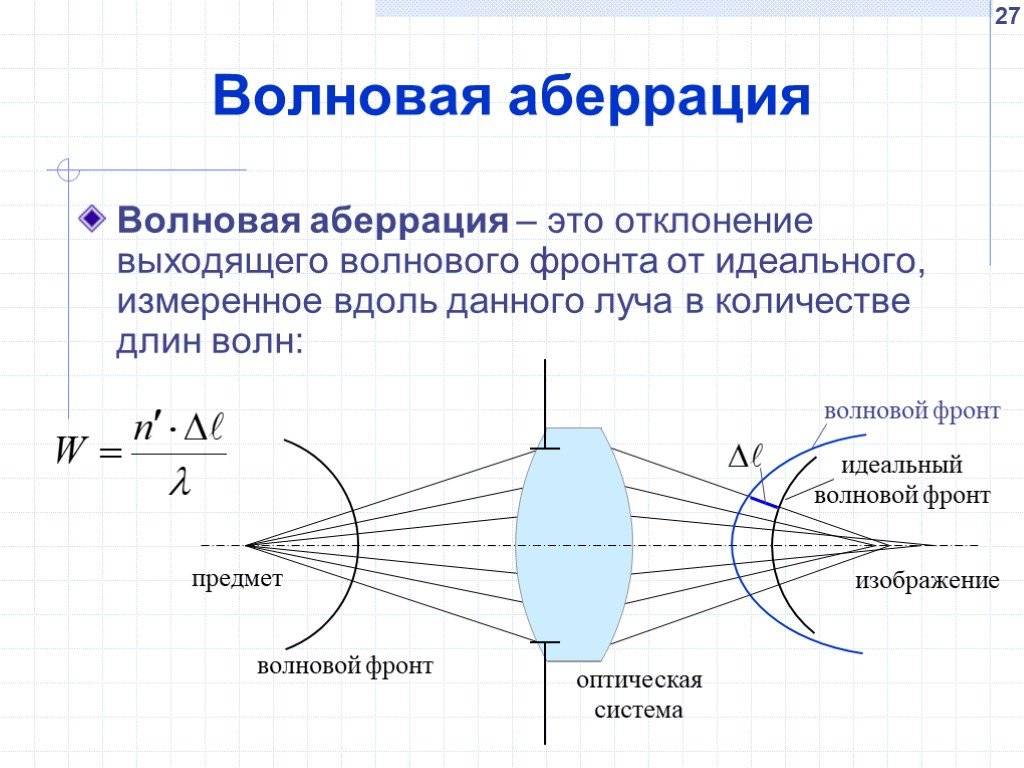

При этом, возможно характеризовать аберрации, как критериями лучевой оптики, так и на основе представлений волновой оптики. В первом случае, отступление от гомоцентричности выражается через представление о геометрических аберрациях и фигурах рассеяния лучей в изображениях точек. Во втором случае, оценивается деформация прошедшей через оптическую систему сферической световой волны, вводя представление о волновых аберрациях. Оба способа описания взаимосвязаны, описывают одно и то же состояние, и различаются лишь формой описания.

Во втором случае, оценивается деформация прошедшей через оптическую систему сферической световой волны, вводя представление о волновых аберрациях. Оба способа описания взаимосвязаны, описывают одно и то же состояние, и различаются лишь формой описания.

Как правило, если объектив обладает большими аберрациями, то их проще характеризовать величинами геометрических аберраций, а если малыми, то на основе представлений волновой оптики.

Аберрации можно разделить на монохроматические, то есть присущие монохромным пучкам лучей, и хроматические.

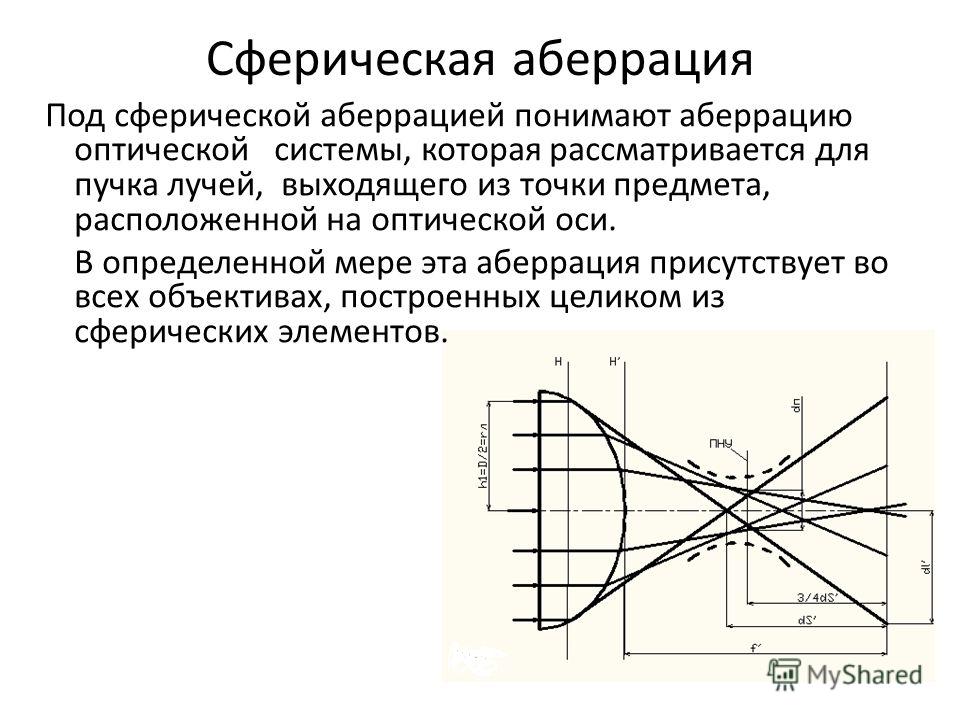

Сферическая аберрация

Кома

Хроматическая аберрация

Ахроматическая линза

Содержание

|

Монохроматические аберрации

Геометрические аберрации внемеридионального (косого) луча.

AQ — внемеридиональный луч

P -входной зрачок

P’ — выходной зрачок

A’0 — идеальное изображение точки A

A’ — реальное изображение точки A

δg’ и δG’ — отступления от идеального изображения.

Такие погрешности изображений присущи всякой реальной оптической системе, и принципиально неустранимы. Их возникновение объясняется тем, что преломляющие поверхности неспособны собрать в точку сколько-нибудь широкие пучки лучей, падающие на них под большими углами. Эти аберрации приводят к тому, что изображением точки является некоторая размытая фигура (фигура рассеяния), а не точка, что, в свою очередь, отрицательно влияет на чёткость изображения и нарушает подобие изображения и предмета.

Теория аберраций

Теория геометрических аберраций устанавливает функциональную зависимость аберраций от координат падающего луча и конструктивных элементов оптической системы — от радиусов её поверхностей, толщин, показателей преломления линз и т. д.

д.

Монохроматические аберрации третьего порядка

Теория аберраций ограничивается приближённым представлением составляющих аберраций (δg ‘ и δG’ ) в виде ряда, члены которого содержат некие коэффициенты (суммы переменных) а1, а2,…аk, зависящие только от конструктивных элементов оптической системы и от положения плоскостей объекта и входного зрачка, но не зависящие от координат луча. Так например, меридиональная[2] составляющая аберрации третьего порядка может быть представлена формулой:

где и — координаты луча, входящие в качестве сомножителей членов ряда.

Число таких коэффициентов аберраций третьего порядка равно пяти и, как правило, они обозначаются буквами SI, SII, SIII, SIV, SV. Причём, в целях упрощения анализа, предполагают, что в формулах только один из коэффициентов не равен нулю, и определяет соответствующую аберрацию.

Каждым из пяти коэффициентов определяется одна из так называемых пяти аберраций Зейделя:

- SI — сферическая аберрация;

- SII — кома;

- SIII — астигматизм;

- SIV — кривизна поля (поверхности) изображения;

- SV — дисторсия.

В реальных системах отдельные виды монохроматических аберраций почти никогда не встречаются. В действительности, наблюдается сочетание всех аберраций, а исследование сложной аберрационной фигуры рассеяния методом выделения отдельных видов аберраций (любого порядка) — не более чем искусственный приём, облегчающий анализ явления.

Монохроматические аберрации высших порядков

Пример сложных фигур рассеяния для осевого и наклонных пучков лучей объектива Зоннар 1:1.5.

Как правило, картину распределения лучей в фигурах рассеяния заметно осложняет то, что на комбинацию всех аберраций третьего порядка налагаются аберрации высших порядков. Это распределение заметно меняется с изменением положения точки объекта и отверстия системы. Так например, сферическая аберрация пятого порядка, в отличие от сферической аберрации третьего порядка, отсутствует в точке на оптической оси, но при этом растёт пропорционально квадрату удаления от неё.

Влияние аберраций высших порядков возрастает, по мере роста относительного отверстия объектива, причём настолько быстро, что, на практике, оптические свойства светосильных объективов определяются именно высшими порядками аберраций.

Величины аберраций высших порядков учитываются на основании точного расчёта хода лучей через оптическую систему (трассировки). Как правило, с применением специализированных программ для оптического моделирования (Code V, OSLO, ZEMAX и пр.)

Хроматические аберрации

Основная статья: Хроматические аберрации

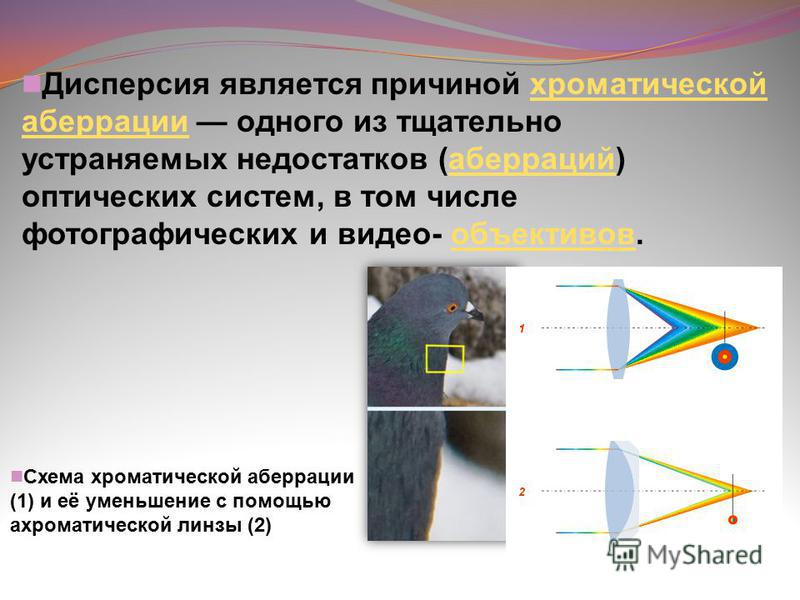

Хроматические аберрации, обусловленные дисперсией оптических сред, из которых образована оптическая система, то есть зависимостью показателя преломления оптических материалов, из которых изготовлены элементы оптической системы, от длины проходящей световой волны. Могут проявляться в постороннем окрашивании изображения, и в появлении у изображения предмета цветных контуров, которые у предмета отсутствовали.

К этим аберрациям относятся хроматическая аберрация (хроматизм) положения, иногда называемая «продольным хроматизмом», и хроматическая аберрация (хроматизм) увеличения.

Так же к хроматическим аберрациям принято относить хроматические разности геометрических аберраций, в основном, хроматическую разность сферических аберраций для лучей различных длин волн (так. наз. «сферохроматизм»), и хроматическую разность аберраций наклонных пучков.

«Дифракцио́нная аберрация»

Возникает вследствие дифракции света на диафрагме и оправе фотообъектива. Дифракционная аберрация ограничивает разрешающую способность фотообъектива. Из-за этой аберрации минимальное угловое расстояние между точками, разрешаемое объективом, ограничено величиной λ/D радиан, где λ (лямбда) — длина электромагнитной волны светового диапазона (волны с длиной от 400 нм до 700 нм), а D — диаметр объектива.

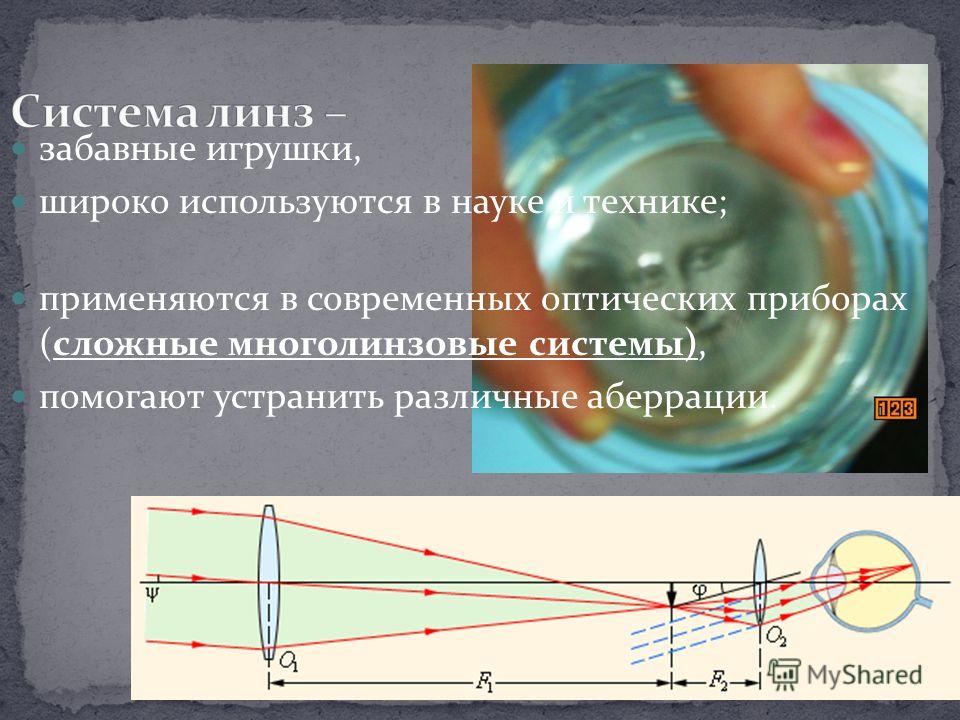

В оптических системах полностью устранить аберрации невозможно. Их доводят до минимально возможных значений, обусловленных техническими требованиями и ценой изготовления системы. Иногда, также, минимизируют одни аберрации за счёт увеличения других.

Иногда, также, минимизируют одни аберрации за счёт увеличения других.

Примечания

- ↑ Гомоцентрическим (гомоцентричным) называется пучок световых лучей, испускаемых светящейся точкой или сходящихся в одной точке.

- ↑ То есть, лежащая в меридиональной плоскости.

Меридиональной плоскостью, в оптических системах с центральной симметрией, будет любая плоскость, к которой принадлежит оптическая ось системы. В европейской и американской оптической литературе эта плоскость чаще именуется тангенциальной.

Сагиттальной плоскостью, для любого пучка лучей лежащего в меридиональной плоскости, будет плоскость, включающая главный луч этого пучка, и перпендикулярная меридиональной плоскости.

Литература

- Волосов Д. С. Фотографическая оптика. М., «Искусство», 1971.

- Русинов М. М. Композиция оптических систем. Л., «Машиностроение», 1989.

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Оптика.

М., «Наука», 1985.

М., «Наука», 1985. - Перевод раздела про оптическую терминологию из «Canon Lens Work II»

См. также

- Аберрации входного зрачка

- Адаптивная оптика

7.6. Аберрации оптических систем. Источники аберраций

В определении понятия изображения содержится требование того, чтобы все лучи, выходящие из какой-то точки предмета, сходились в одной и той же точке в плоскости изображения и чтобы все точки предмета отображались с одинаковым увеличением в одной и той же плоскости.

Для параксиальных лучей условия отображения без искажений соблюдены с большой точностью, однако не абсолютно. Поэтому полученная в параксиальном приближении идеальная картина изображений в действительности не осуществляется на практике. Отклонения фактически получаемого изображения от идеального называются Аберрациями. Для параксиальных лучей аберрации малы и ими пренебрегают. Если же лучи не параксиальны, то аберрации становятся значительными и сильно искажают изображение. Поэтому первый источник аберраций состоит в том, что линзы ограниченные сферическими поверхностями, преломляют лучи не совсем так, как это принимается в параксиальном приближении. Такие аберрации называют Геометрическими.

Поэтому первый источник аберраций состоит в том, что линзы ограниченные сферическими поверхностями, преломляют лучи не совсем так, как это принимается в параксиальном приближении. Такие аберрации называют Геометрическими.

Второй источник аберраций связан с дисперсией. Поскольку показатель преломления зависит от частоты, то и фокусное расстояние и другие характеристики системы будут зависеть от частоты. Поэтому лучи, соответствующие излучению различной частоты, исходящие из одной точки предмета, не сходятся в одной точке плоскости изображения.

Изучение геометрических аберраций сводится к учету тех факторов, которыми пренебрегает параксиальное приближение. В принципиальном смысле это просто, но чрезвычайно трудоемко и громоздко. Поэтому ограничимся изложением сути, не вдаваясь в детали математической стороны дела. Это касается и Хроматических аберраций. Точные расчеты можно провести только на ЭВМ.

Проведем краткий анализ аберраций оптических систем и способов их устранения.

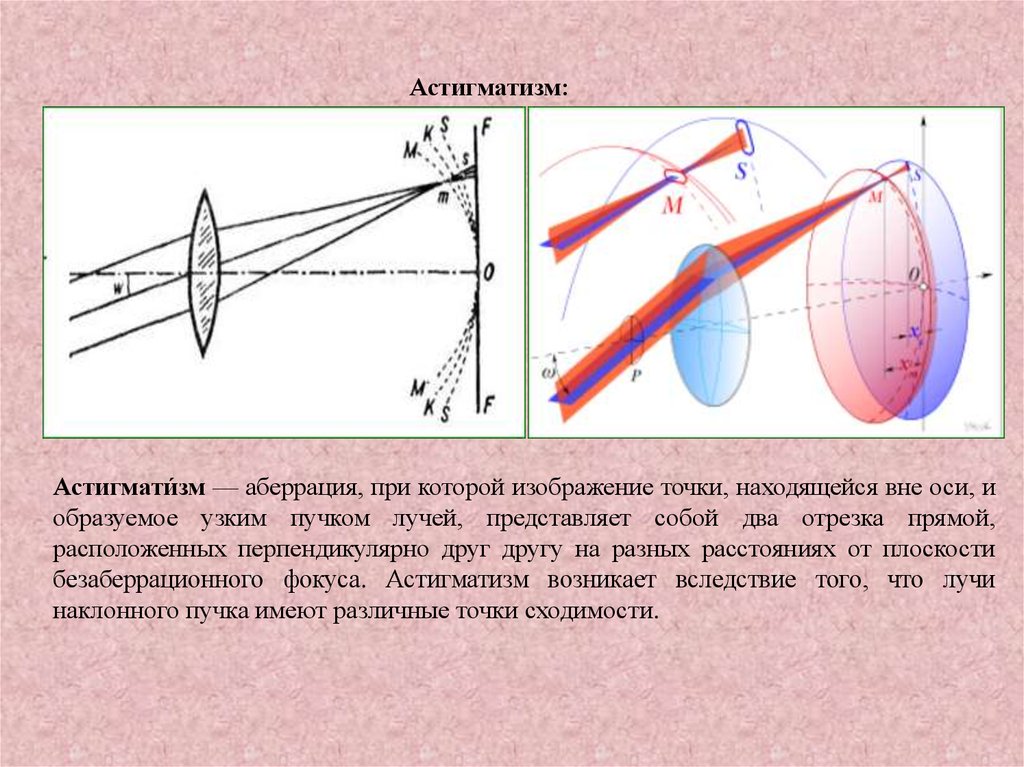

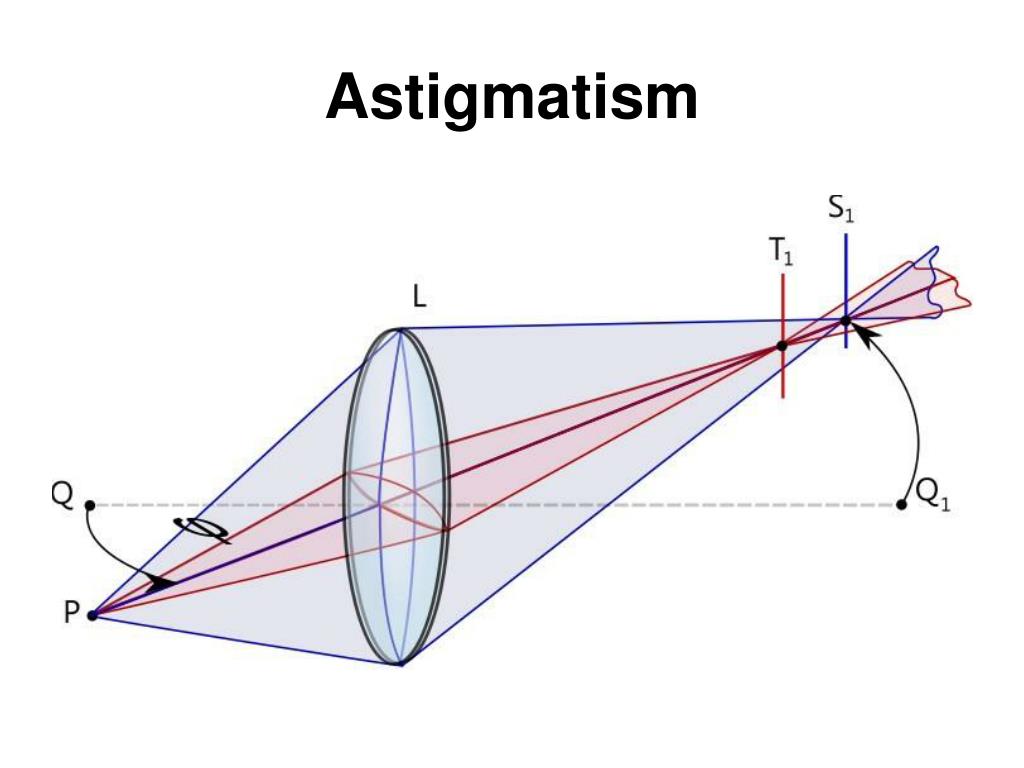

Очень часто встречается аберрация, приводящая к преобразованию точечного (стигматического) фокуса в две взаимно перпендикулярные линии Aa‘ и Bb‘ (рис. 7.12). Эта аберрация называется Астигматизмом, а расстояние между фокальными линиями – астигматической разностью. При выяснении вопроса о причинах возникновения астигматизма напомним основные определения. Пучок, сходящийся в точку или исходящий из точки, называется гомоцентрическим. Ему соответствует сферическая волновая поверхность, которая в любой точке перпендикулярна распространяющимся лучам. Плоская волна служит частным случаем гомоцентрического пучка с бесконечно удаленной точкой схождения.

Если в силу каких-либо причин волновая поверхность обладает различной кривизной в разных сечениях, то тогда и возникает астигматизм. Из геометрии известно, что два сечения, обладающие минимальной и максимальной кривизной, взаимно перпендикулярны. Это и объясняет появление фокальных линий Aa‘ и Bb‘ на рис. 7.12, заменивших стигматический фокус. Для того, чтобы астигматизм не возникал, нужно, чтобы при всех преобразованиях пучок света оставался гомоцентрическим. Этого добиться трудно, так как при любом преломлении (даже на идеально плоской границе) гомоцентричность пучка нарушается. Возникает астигматизм наклонных пучков. Следовательно, неизбежен астигматизм и при использовании призмы, на преломляющую поверхность которой свет падает наклонно.

7.12, заменивших стигматический фокус. Для того, чтобы астигматизм не возникал, нужно, чтобы при всех преобразованиях пучок света оставался гомоцентрическим. Этого добиться трудно, так как при любом преломлении (даже на идеально плоской границе) гомоцентричность пучка нарушается. Возникает астигматизм наклонных пучков. Следовательно, неизбежен астигматизм и при использовании призмы, на преломляющую поверхность которой свет падает наклонно.

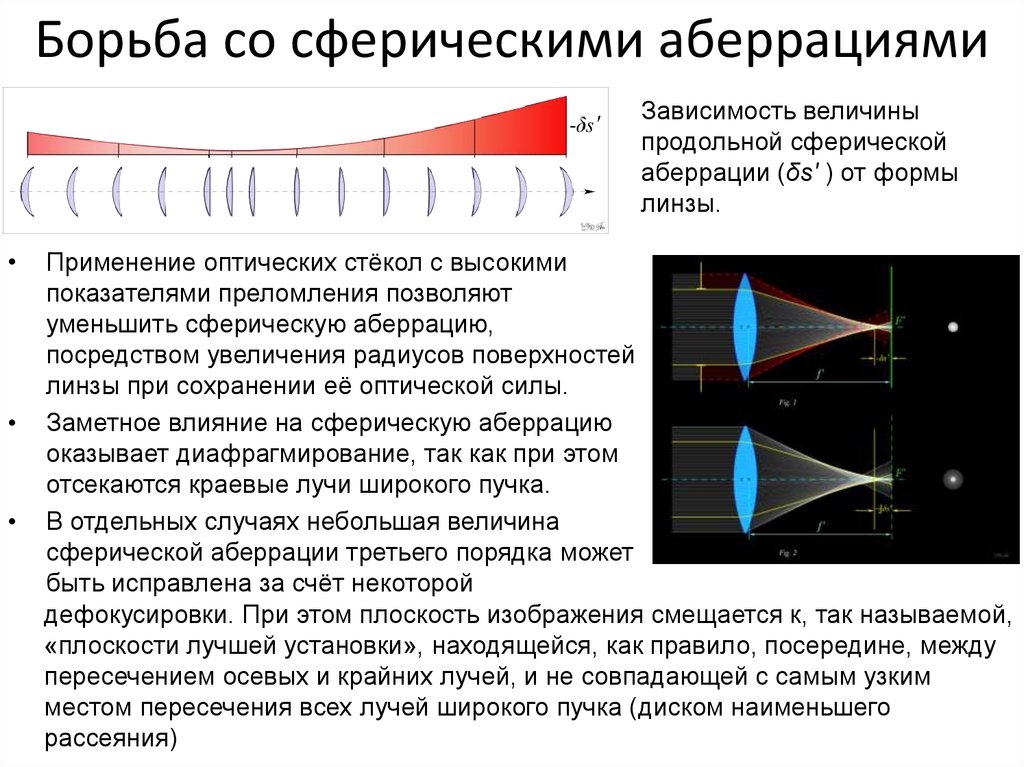

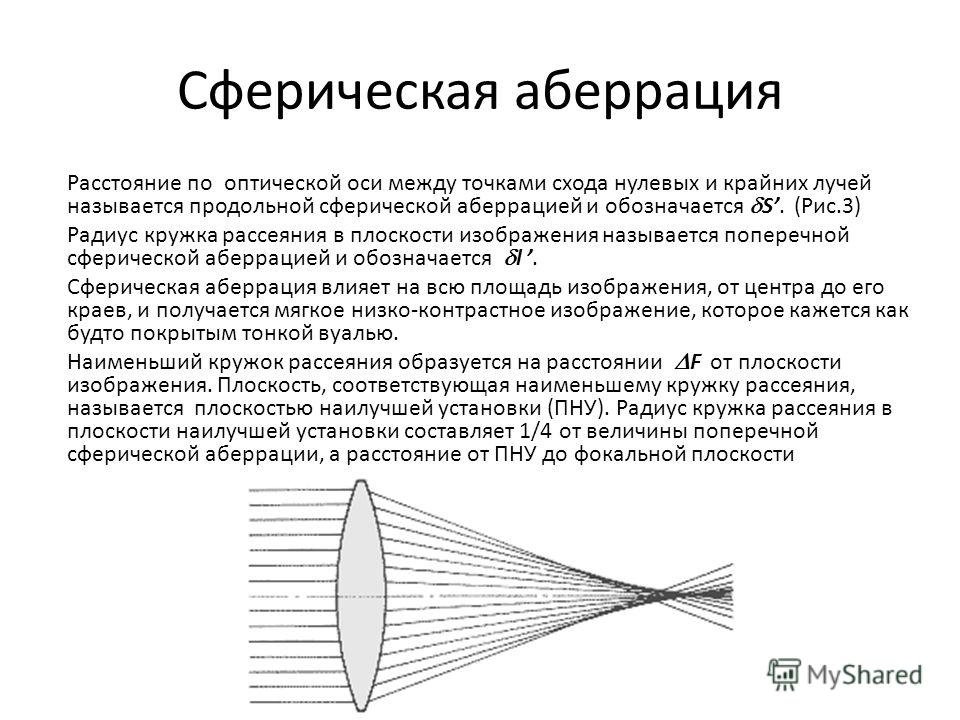

Наиболее ясно возникновение сферической аберрации, при которой (так же как в случае астигматизма) в результате прохождения света через реальную оптическую систему возникает отклонение волновой поверхности от сферической. Пучок света перестает быть гомоцентрическим, и излучение не фокусируются в одной точке. С позиций геометрической оптики возникновение сферической аберрации связано с нарушением тех условий, для которых справедливы законы фокусировки излучения оптическими системами. В геометрической оптике все основные соотношения выводятся для лучей, составляющих очень малый угол с оптической осью. Такие лучи называют Параксиальными. Нарушение параксиальности сразу же приводит к размытию точечного фокуса (рис. 7.13). Возникает продольная сферическая аберрация

Такие лучи называют Параксиальными. Нарушение параксиальности сразу же приводит к размытию точечного фокуса (рис. 7.13). Возникает продольная сферическая аберрация

. Она положительна для рассеивающей линзы и отрицательна для фокусирующей, что позволяет предложить способ ее устранения (или, во всяком случае, сведения к минимуму). Фокусирующую систему, представляющую собой комбинацию положительной и отрицательной линз, рассчитывают так, чтобы суммарная продольная аберрация была равна нулю. Этого легко добиться для центра изображения предмета и труднее на его краях.

Р и с. 7.12 | Р и с. 7.13 |

Если система исправлена на сферическую аберрацию для лучей, исходящих из точечного объекта, расположенного на оптической оси, то такая аберрация может сохраниться при отображении внеосевых объектов. В этом случае изображение точки принимает характерную форму, напоминающую запятую Подобная аберрация называется Комой. Она отсутствует у систем с исправленной сферической аберрацией, если выполняется условие синусов Аббе, что возможно лишь для пары сопряженных плоскостей, называемых апланатическими.

В этом случае изображение точки принимает характерную форму, напоминающую запятую Подобная аберрация называется Комой. Она отсутствует у систем с исправленной сферической аберрацией, если выполняется условие синусов Аббе, что возможно лишь для пары сопряженных плоскостей, называемых апланатическими.

Следующая основная погрешность оптических систем – хроматическая аберрация, природа которой непосредственно связана с зависимостью показателя преломления оптических материалов от длины волны, т. е. с дисперсией вещества. Вследствие дисперсии фокусное расстояние зависит от длины волны, что и приводит к невозможности получить точечный фокус для немонохроматического излучения.

Для уменьшения этой погрешности системы используют различную величину хроматической аберрации для разных сортов стекла. Обычно тот или иной сорт стекла характеризуют величиной

.

Здесь индексы F, D, C указывают линии поглощения в непрерывном спектре Солнца (фраунгоферовы линии с длинами волн 4861, 5893 и 6563 Å соответственно)

При переходе от одного сорта стекла к другому D изменяется в пределах 1/60 ¸ 1/30, что и позволяет ахроматизировать линзу, т. е. свести к минимуму хроматическую аберрацию в некоторой спектральной области. Для этого изготавливают так называемый Ахромат, например объектив, состоящий из фокусирующей линзы (крон) и рассеивающей линзы (флинт).

е. свести к минимуму хроматическую аберрацию в некоторой спектральной области. Для этого изготавливают так называемый Ахромат, например объектив, состоящий из фокусирующей линзы (крон) и рассеивающей линзы (флинт).

Р и с. 7.14

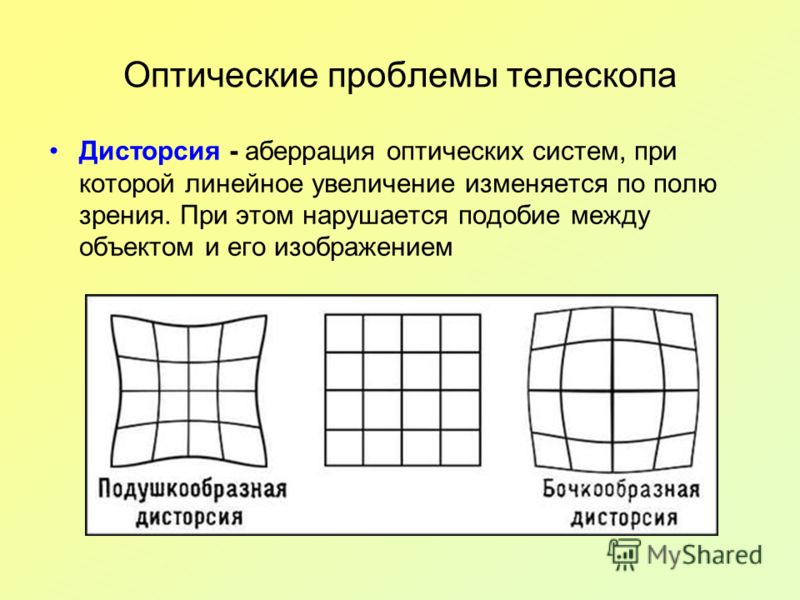

Заканчивая это краткое рассмотрение всевозможных аберраций, мы лишь упомянем о Дисторсии — погрешности оптической системы, при которой увеличение неодинаково по всему полю зрения (рис. 7.14). Такое нарушение масштабов часто наблюдается в телевизионных системах и иллюстрирует этот вид аберраций.

Исправление шести распространенных типов аберраций объектива

В оптической конструкции аберрации возникают, когда свет из одной точки объекта не сходится или не расходится в одной точке после прохождения через систему. Нелинейные члены закона Снелла вызывают отклонения от идеальных изображений: оптические системы, формирующие изображения, будут давать не такие четкие изображения. Инженеры-оптики должны исправить аберрации, чтобы получить максимально четкое изображение.

Шесть распространенных типов оптических аберраций

- Расфокусировка: оптическая система не в фокусе, что снижает резкость изображений, создаваемых системой.

- Радиальное искажение: Изображения с радиальным искажением обычно имеют симметричное искажение из-за симметрии объектива. Различают три вида радиальной дисторсии: бочкообразная, при которой увеличение изображения уменьшается по мере удаления от оптической оси; подушкообразное искажение, при котором увеличение изображения увеличивается по мере удаления от оптической оси; и искажение усов, представляющее собой смесь двух типов. Хроматическая аберрация — это радиальное искажение, зависящее от длины волны.

- Астигматизм: лучи, распространяющиеся в двух перпендикулярных плоскостях, имеют разные фокусы. Там, где пересекаются горизонтальная и вертикальная оси, оси будут в фокусе на двух разных расстояниях. Различают две формы астигматизма: аберрация третьего порядка, возникающая для объектов, удаленных от оптического доступа; и когда оптическая система не симметрична относительно оптической оси.

- Кома: определяемая как изменение увеличения над входным зрачком, кома часто наблюдается в конструкции телескопа, в результате чего звезды или другие объекты кажутся имеющими хвост.

- Сферическая аберрация: возникает при повышенном преломлении световых лучей, попадающих на линзу, или при отражении световых лучей, попадающих на зеркало вблизи края, по сравнению с ближе к центру.

- Кривизна поля Петцваля: Названная в честь физика Йозефа Петцваля, одного из основателей геометрической оптики, это аберрация, при которой плоский объект не может быть сфокусирован на плоской плоскости изображения.

Устранение оптических аберраций с помощью программного обеспечения для проектирования оптики

Многие оптические аберрации можно легко устранить с помощью подходящего программного обеспечения для оптического проектирования. Например, OpticStudio от Zemax, ведущее в отрасли программное обеспечение для оптического проектирования, имеет множество функций и функций, которые помогают исправить распространенные аберрации.

Например, OpticStudio предлагает функцию анализа аберраций во всем поле зрения, которая позволяет инженерам-оптикам улучшать конструкции произвольной формы, анализируя, как различные аберрации ухудшают качество изображения или луча системы во всем поле зрения. Оптические поверхности произвольной формы являются ключевым элементом многих современных оптических систем, используемых, например, в проектах виртуальной и дополненной реальности. Эта функция анализа отображает аберрации и вклад в ухудшение качества изображения по всему полю зрения XY. Пользователи могут анализировать системы произвольной формы так же, как и любую другую обычную последовательную систему, выявляя изменения аберраций в поле зрения и получая указания о том, как их исправить.

eGuide: как понять, как меняется или теряется контраст в оптической системе

Понимание потери контраста в оптической системе так же важно, как исправление аберраций. Изучите основы.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС >

Справочник по оптическим системам, том 3: Теория аберраций и коррекция оптических систем

- Загрузить флаер продукта

- Описание

- Об авторе

- Разрешения

- Содержание

- Серия

Герберт Гросс (редактор), Ханнфрид Зегге (редактор), Мартин Пешка (редактор), Фриц Блехингер (редактор)

ISBN: 978-3-527-69925-4

сентябрь 2015 г.

О-бук

O-Book

Загрузить рекламный проспект

Загрузить рекламный проспект

Загрузить флаер продукта для загрузки PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание.

Загрузить флаер продукта — загрузить PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание.

Загрузить флаер продукта — загрузить PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание.

Загрузить флаер продукта — загрузить PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание.

Это фиктивное описание.

Загрузить флаер продукта — загрузить PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание.

Загрузить флаер продукта — загрузить PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание.

Загрузить флаер продукта — загрузить PDF в новой вкладке. Это фиктивное описание.

Описание

Современный полноцветный справочник представляет собой всестороннее введение в принципы и практику расчета, компоновки и понимания конструкции оптических систем и объективов. Этот текст, написанный известными промышленными экспертами в этой области, знакомит пользователя с основными свойствами оптических систем, теорией аберраций, классификацией и характеристикой систем, расширенными моделями моделирования, измерением качества системы и производственными проблемами.

В этом томе

Том 3 посвящен лечению аберраций. Выводя и применяя критерии качества изображения, читатель знакомится с методами исправления аберраций своей оптической системы и ее оптимизации в соответствии с выбранными критериями. Тщательное рассмотрение уделяется системам градиента и освещения, а также теме допусков. Завершает том глава, посвященная интеграции разработанной схемы коррекции в существующую систему. Наконец, представлен программный пакет OPTALIX как передовое решение для комплексного управления качеством оптических систем.

Тщательное рассмотрение уделяется системам градиента и освещения, а также теме допусков. Завершает том глава, посвященная интеграции разработанной схемы коррекции в существующую систему. Наконец, представлен программный пакет OPTALIX как передовое решение для комплексного управления качеством оптических систем.

Другие тома

Том 1: Основы технической оптики

Том 2: Формирование физического изображения

Том 4: Обзор оптических приборов

Том 5: Усовершенствованная физическая оптика

Об авторе

Герберт Гросс изучал физику в Университете Штутгарта, Германия, и присоединился к Carl Zeiss в 1982 году, где с тех пор работает в отделе оптического проектирования. Его особыми областями интересов являются разработка методов моделирования, программного обеспечения и алгоритмов оптического проектирования, моделирование лазерных систем и моделирование проблем физической оптики, а также допуски и измерения оптических систем.

также

также

М., «Наука», 1985.

М., «Наука», 1985.