Диафрагма: анатомия, функции, нарушение работы

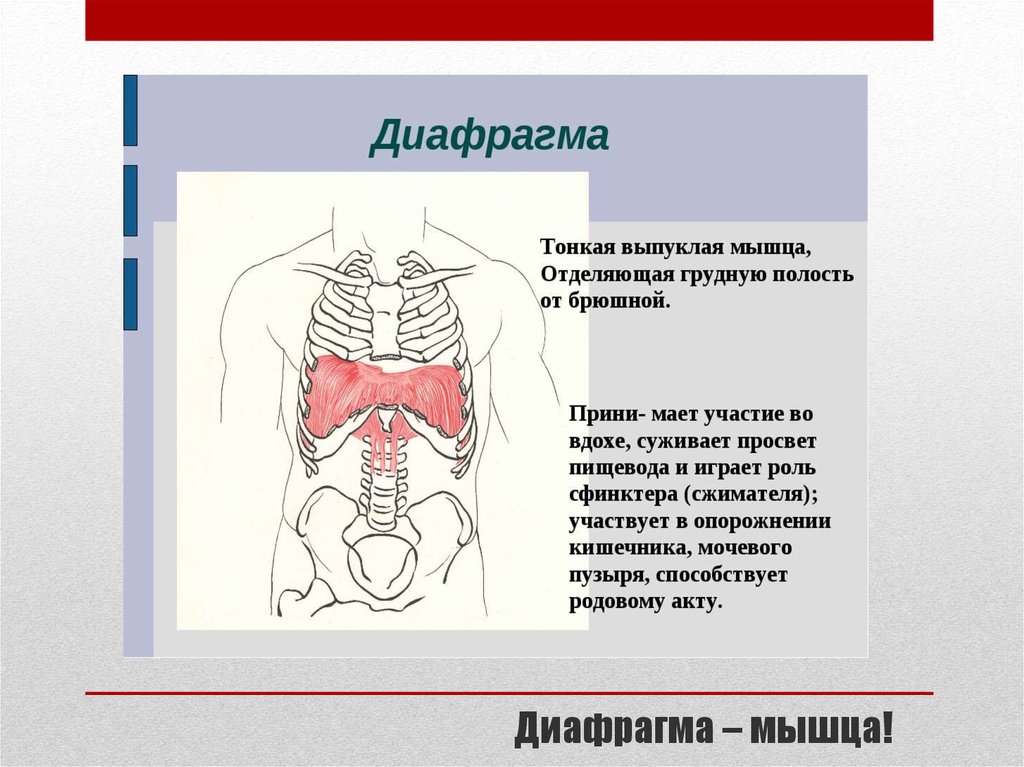

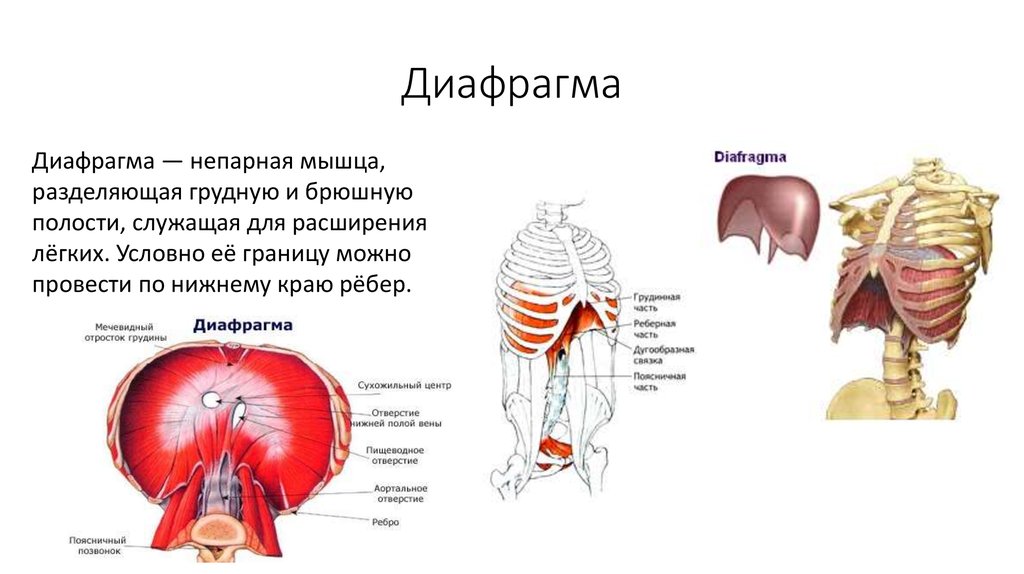

Диафрагма (англ. diaphragm) – необычная мышца, так как она представляет собой несколько круглый мышечный лист с центральным сухожилием и костным прикреплением только по её окружности. Во время сокращения он тянется от периферии к центральному сухожилию.

Поскольку действия диафрагмы увеличивают объем грудной клетки, диафрагма, несомненно, является мышцей вдоха. Диафрагма сжимается от своих периферийных креплений на нижних ребрах и позвонках и натягивает центральное сухожилие, тем самым оттягивая центральное сухожилие ниже и увеличивая вертикальную длину грудной полости.

По мере опускания грудного дна объем брюшной полости уменьшается, а брюшное давление увеличивается. Если брюшная стенка остается расслабленной, внутренние органы брюшной полости выдвигаются вперед, и переднезадний диаметр брюшной полости увеличивается. Хотя диафрагма расположена глубже нижних ребер и не может быть пропальпирована, её сокращение легко определить, наблюдая за движениями содержимого брюшной полости.

Внутренние органы брюшной полости ограничивают полное опускание диафрагмы, допустимое сократительной длиной мышечных волокон диафрагмы. Продолжающееся сокращение диафрагмы после того, как она достигает максимального спуска на внутренние органы, поднимает нижние ребра, продолжая увеличивать объем грудной клетки.

Начало

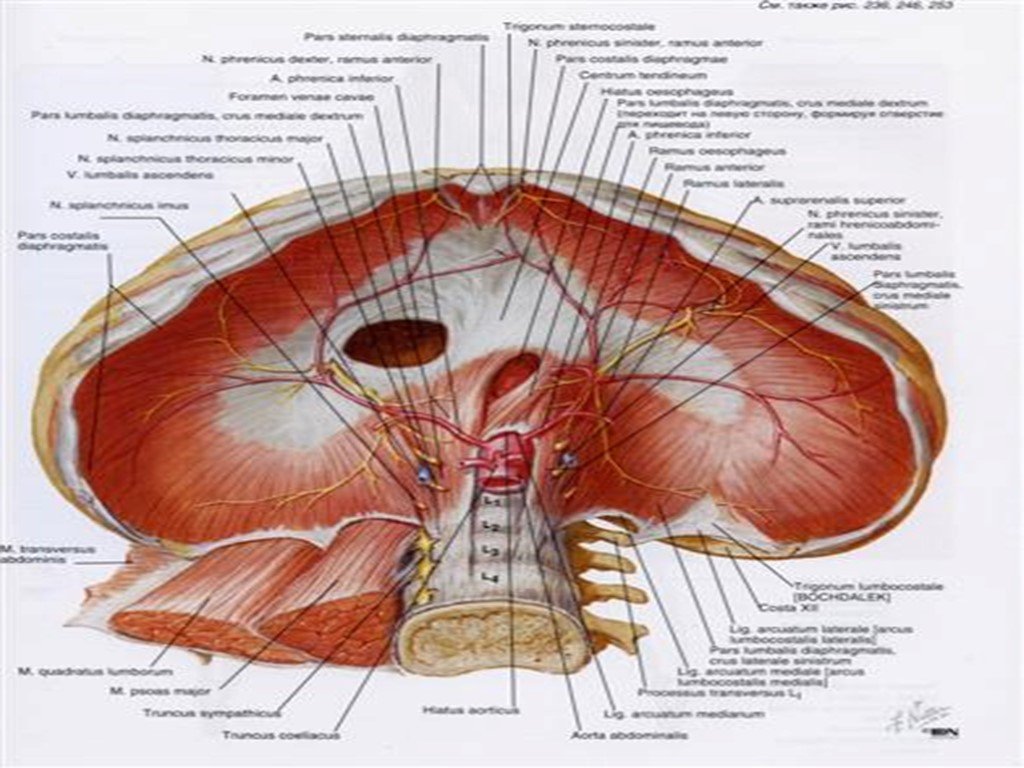

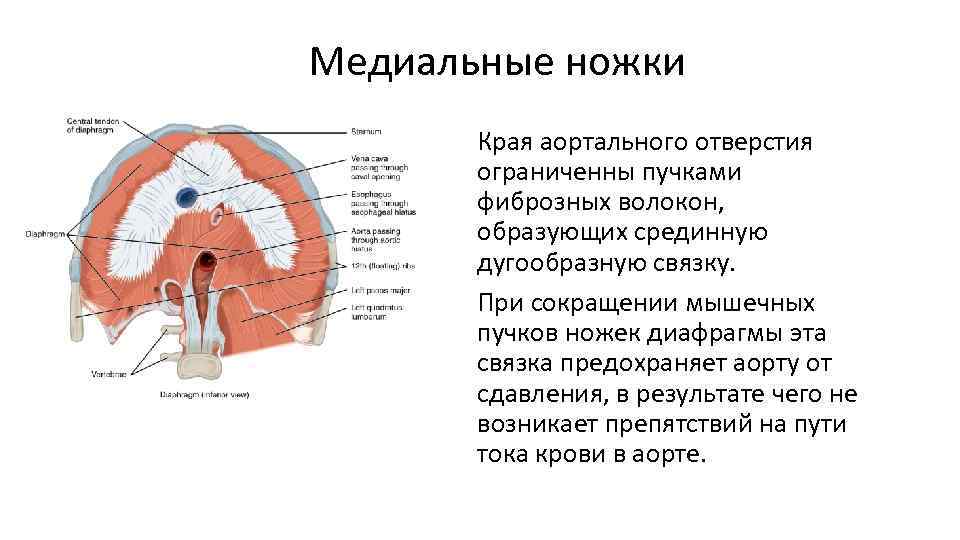

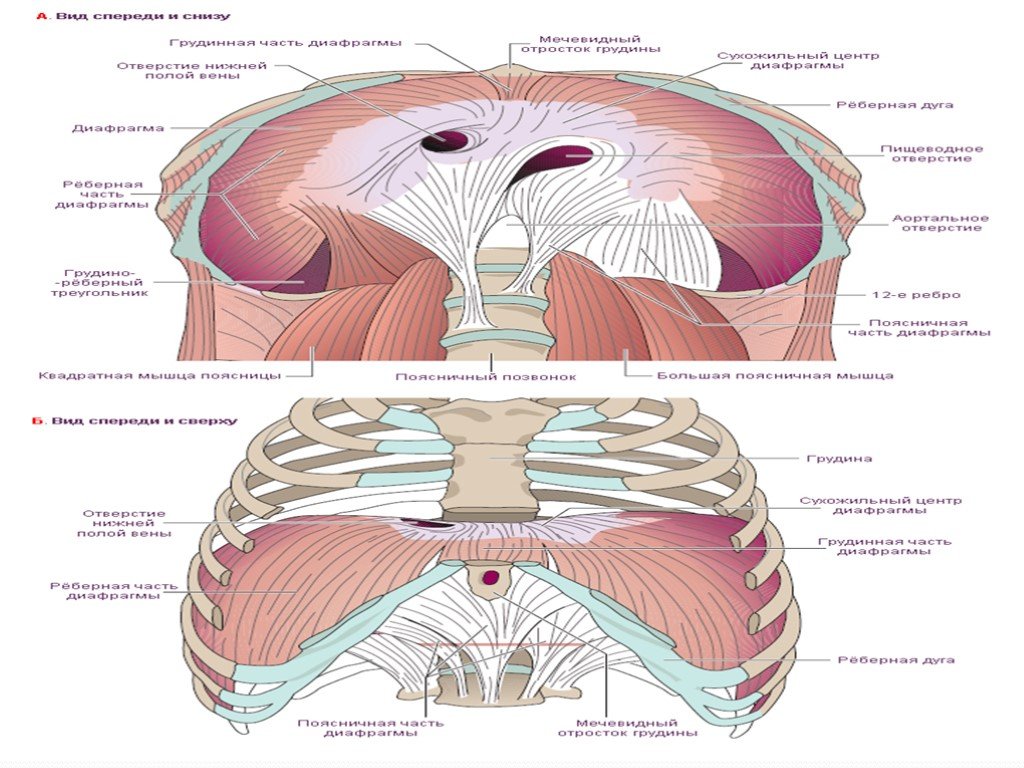

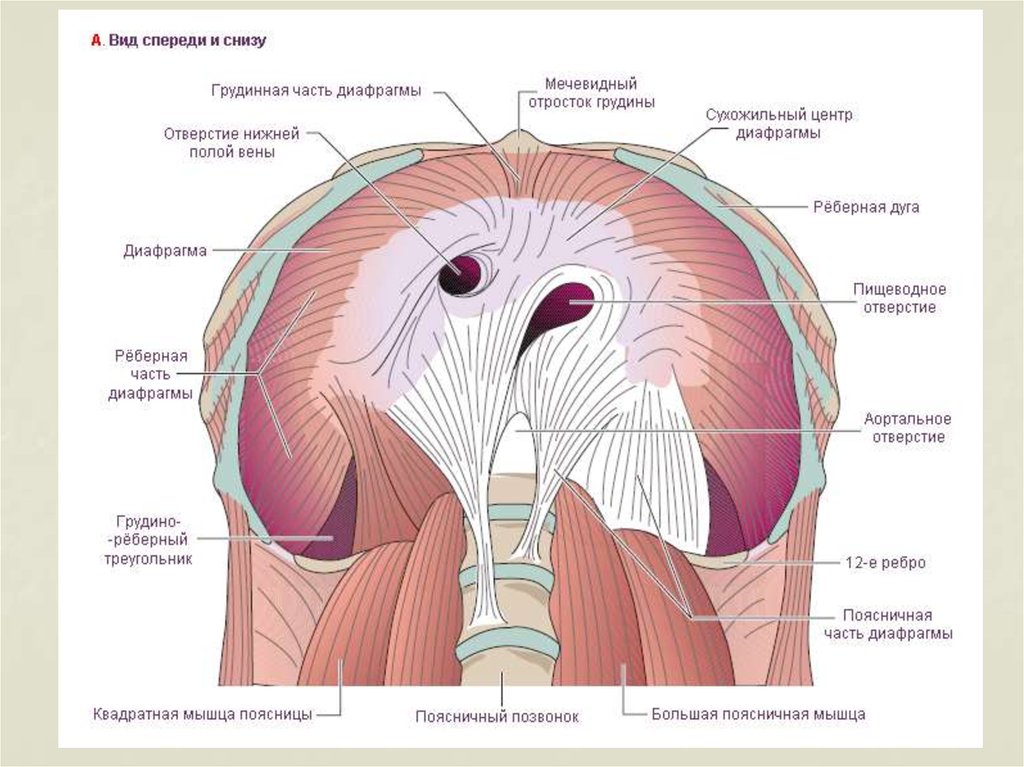

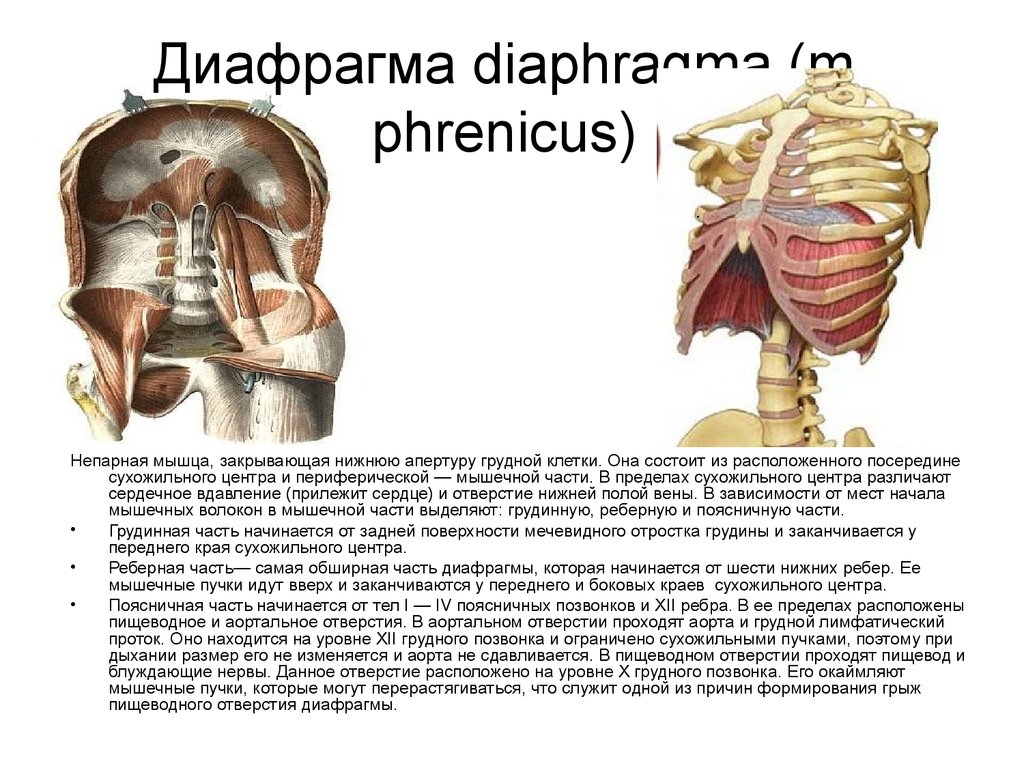

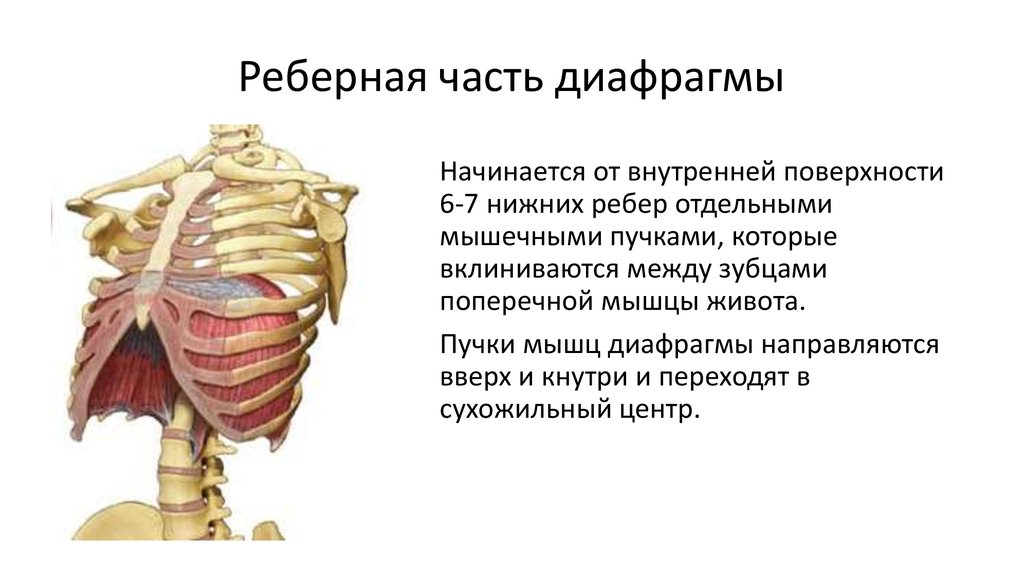

Диафрагма прикрепляется по периферии в трех частях: грудной, реберной и поясничной. Грудинная часть прикрепляется к задней поверхности мечевидного отростка. Это прикрепление может отсутствовать. Реберная часть прикрепляется к глубоким поверхностям нижних шести реберных хрящей и ребер. Поясничная часть прикрепляется к поясничным позвонкам и двум апоневротическим дугам, а также медиальной и боковой дугообразным связкам.

Прикрепление

Периферийные прикрепления сходятся, чтобы прикрепиться к центральному сухожилию, которое не имеет костных прикреплений.

ИннервацияДиафрагмальный нерв (С3-5).

Кровоснабжение

Подреберные и нижние пять межреберные артерии, нижние диафрагмальные артерии, верхние диафрагмальные артерии.

Функция

Диафрагма является одной из основных дыхательных мышц. Когда мышечные волокна сокращаются, диафрагма уплощается. Это увеличивает объем грудной полости по вертикали, что снижает внутрилегочное давление, и воздух поступает в легкие. Когда диафрагма расслабляется, объем грудной клетки уменьшается, внутрилегочное давление повышается, и воздух выходит из легких.

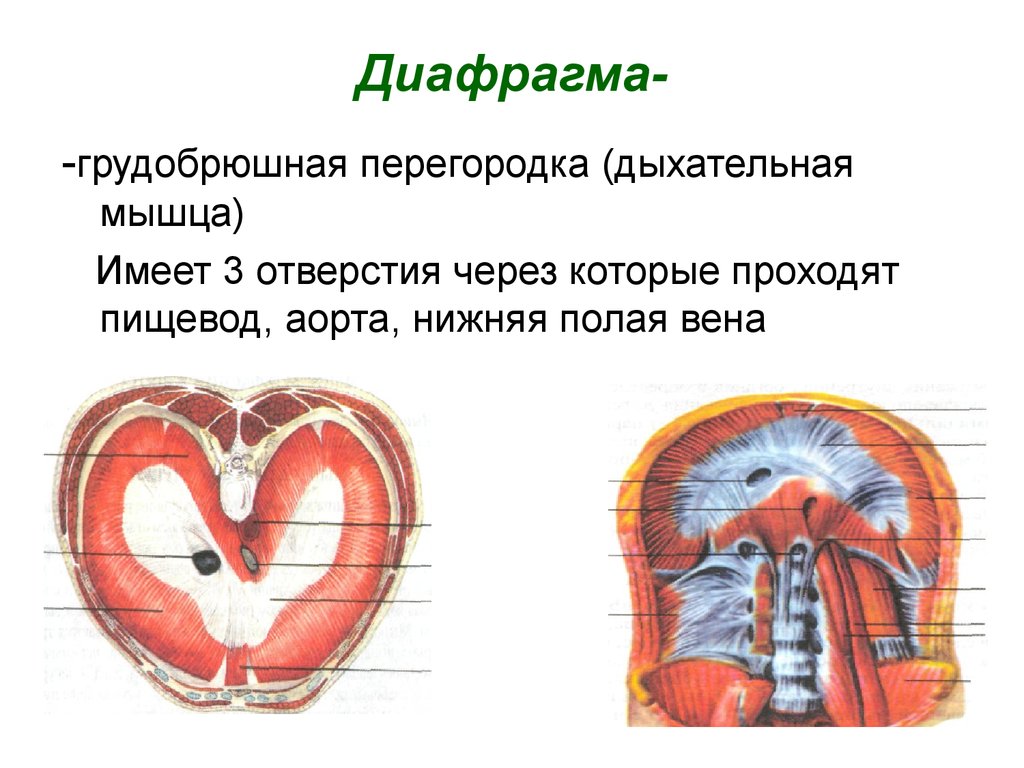

Когда диафрагма работает с переднелатеральными мышцами живота, сокращение диафрагмы способствует повышению внутрибрюшного давления. Это необходимо при таких действиях, как рвота, дефекация, мочеиспускание и роды. Другая функция диафрагмы заключается в обеспечении прохода определенных структур из грудной клетки в брюшную полость (нижняя полая вена, пищевод и аорта).

Пальпация

Пальпация невозможна.

Клиническая значимость

Слабость и / или паралич диафрагмы могут возникать у лиц с травмой верхнего шейного отдела спинного мозга (С3), которые также проявляются слабостью или утратой функций межреберных и лестничных мышц. Такие пациенты имеют глубокое нарушение вдоха и нуждаются, по крайней мере, в периодической механической вентиляции легких. Слабость диафрагмы, даже при неповрежденных мышцах грудной клетки, приводит к существенному нарушению работы инспираторного аппарата. Изолированная слабость диафрагмы создает картину парадоксального дыхания, при которой окружность брюшной полости уменьшается во время вдоха.

Такие пациенты имеют глубокое нарушение вдоха и нуждаются, по крайней мере, в периодической механической вентиляции легких. Слабость диафрагмы, даже при неповрежденных мышцах грудной клетки, приводит к существенному нарушению работы инспираторного аппарата. Изолированная слабость диафрагмы создает картину парадоксального дыхания, при которой окружность брюшной полости уменьшается во время вдоха.

Икота

Очень распространенным нарушением работы диафрагмы, которое в какой-то момент поражает большинство людей, является икота. Икота возникает из-за непроизвольного, прерывистого сокращения мышц. Обычно они вызваны потреблением больших объемов пищи в течение короткого промежутка времени.

Грыжи

Грыжи могут возникать через диафрагму. На уровне пищеводного отверстия диафрагмы желудок может образовывать грыжу в заднем средостении, состояние, известное как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Диафрагмальная грыжа может быть врожденной. Они возникают в результате аномалий развития диафрагмы у плода. Органы брюшной полости могут выступать в грудную полость и нарушать развитие легких, вызывая проблемы в развитии легких и функционировании легких после рождения. Диафрагмальные грыжи также могут быть приобретенными. Обычно это происходит в результате травмы тупым предметом, например, в результате дорожно-транспортного происшествия или сильного падения. Для устранения диафрагмальной грыжи требуется хирургическое вмешательство.

Органы брюшной полости могут выступать в грудную полость и нарушать развитие легких, вызывая проблемы в развитии легких и функционировании легких после рождения. Диафрагмальные грыжи также могут быть приобретенными. Обычно это происходит в результате травмы тупым предметом, например, в результате дорожно-транспортного происшествия или сильного падения. Для устранения диафрагмальной грыжи требуется хирургическое вмешательство.

Упражнения для диафрагмы

см. упражнения для диафрагмы

Растяжка диафрагмы

см. растяжка диафрагмы

Массаж диафрагмы

см. массаж диафрагмы

Миофасциальный релиз диафрагмы

см. МФР диафрагмы

Источники

- F. Netter: Atlas of Human Anatomy, 6th Edition, Elsevier Saunders (2014).

- J.A. Gosling, P.F. Harris, J.R. Humpherson et al.: Human Anatomy, Colour Atlas and Textbook, 5th Edition, Mosby Elsevier (2008).

- R.

Drake, A.W. Vogl, A.W.M. Mitchell: Gray’s Anatomy for Students, 3rd Edition, Churchil Livingston Elsevier (2015).

Drake, A.W. Vogl, A.W.M. Mitchell: Gray’s Anatomy for Students, 3rd Edition, Churchil Livingston Elsevier (2015).

Функции диафрагмы

Физиологическая роль диафрагмы состоит в основном в реализации двух функций — статической и динамической. Диафрагма является опорой для прилежащих к ней органов грудной и брюшной полостей. При нарушении этой функции (например, при сквозных повреждениях диафрагмы) органы брюшной полости (желудок, кишечник, сальник и др.) смещаются в грудную. Для осуществления опорной функции помимо целости диафрагмы большое значение имеют состояние ее мышечного тонуса, а также взаимоотношение давления в грудной и брюшной полостях.

Динамическая, или двигательная, функция диафрагмы связана с ее воздействием на легкие, сердце, крупные сосуды, печень, желудок и кишечник. В соответствии с этим динамическую функцию подразделяют на кардиоваскулярную, респираторную и моторно-пищеварительную.

Важность

респираторной функции диафрагмы

подтверждает тот факт, что посредством

ее движений полностью осуществляется

вентиляция нижних долей легких и 40-50%

объема вентиляции верхних.

Кардиоваскулярная функция диафрагмы состоит в том, что при ее сокращении во время вдоха расширяются полость перикарда и просвет полых вен, и тем самым обеспечивается приток крови к правым отделам сердца. Одновременно, опускаясь при вдохе, диафрагма оказывает массирующее воздействие на печень, селезенку и сосуды брюшной полости, что способствует оттоку крови в нижнюю полую вену. Сокращения диафрагмы существенно влияют на лимфообращение.

Моторно-пищеварительная функция диафрагмы заключается в ее массирующем действии на желудок и кишечник, которые при ее сокращении несколько опускаются и сжимаются.

Клинических

признаков, характерных для заболеваний

или повреждений непосредственно

диафрагмы, практически не существует.

Исключением является боль в нижней

половине грудной клетки или в подреберье

с характерной иррадиацией в надключичную

область.

Основной метод диагностики заболеваний и повреждений диафрагмы — рентгенологический.

Цель рентгенологического исследования при подозрении на заболевание или повреждение диафрагмы — определить состояние самой диафрагмы (уровень ее расположения, форму, поверхность, характер движений, наличие патологических теней в зоне расположения), ее отношение к прилежащим органам грудной и брюшной полостей, а также состояние и положение этих органов.

Рентгенологическое

исследование диафрагмы начинают с

обзорной рентгеноскопии в прямой,

боковой и косых проекциях. При заболеваниях

как самой диафрагмы, так и прилежащих

к ней органов могут определяться слишком

высокое или низкое стояние ее купола,

различные деформации и сращения,

патологические тени (опухоли, кисты,

поддиафрагмальный абсцесс).

При ряде заболеваний отмечается нарушение экскурсий диафрагмы — от небольшого ограничения до полной неподвижности, а также появление при глубоком вдохе парадоксальных движений всего купола или какого-либо его отдела. Для уточнения деталей рентгенологической картины обычно прибегают к обзорной, или (при необходимости) к прицельной, рентгенографии.

Для

выяснения более тонких деталей движений

диафрагмы применяют рентгенокимографию,

которая позволяет оценить колебания

как всей диафрагмы, так и отдельных ее

участков, а также ребер, внутрилегочных

образований и средостения. При этом

изучают направление, амплитуду и форму

дыхательных зубцов всей диафрагмы и

отдельных ее участков, сравнивая с

дыхательными колебаниями легких и

ребер. В норме направление зубцов

диафрагмы и легких совпадает, а зубцы

ребер направлены в противоположную

сторону. Совпадение направления зубцов

ребер и диафрагмы говорит о ее

парадоксальных движениях. Уменьшение

амплитуды зубцов возникает при ограничении

подвижности диафрагмы.

Рентгенокимография помогает также при определении местоположения рентгеноконтрастных инородных тел.

Широкое распространение в диагностике заболеваний и повреждений диафрагмы в последнее время получила рентгенокинематография (видеорентгенография). Больной при этом не подвергается длительному облучению, а покадровая расшифровка кино- или видеорентгенофильма позволяет детально изучить динамические изменения, выявляемые при рентгеноконтрастном исследовании, что важно для диагностики, например грыж пищеводного отверстия диафрагмы.

Томография также может быть использована для уточнения отдельных деталей состояния купола диафрагмы и отношения ее к прилежащим органам.

Когда

тень диафрагмы по каким-либо причинам

не удается отдифференцировать от теней

прилежащих органов, используют

рентгеноконтрастные методы исследования. Такое исследование позволяет уточнить

не только локализацию, но и характер

патологического процесса. Благодаря

простоте и безопасности получило

распространение рентгенологическое

исследование диафрагмы с контрастированием

желудка и кишечника. Его проводят в

вертикальном положении больного, затем

в горизонтальном положении и в положении

Тренделенбурга. При этом хорошо выявляется

такой важный симптом, как патологическое

смещение желудка в грудную полость.

Такое исследование позволяет уточнить

не только локализацию, но и характер

патологического процесса. Благодаря

простоте и безопасности получило

распространение рентгенологическое

исследование диафрагмы с контрастированием

желудка и кишечника. Его проводят в

вертикальном положении больного, затем

в горизонтальном положении и в положении

Тренделенбурга. При этом хорошо выявляется

такой важный симптом, как патологическое

смещение желудка в грудную полость.

При повторном исследовании через 24 часа после приема бариевой взвеси определяют положение толстой кишки относительно диафрагмы. При необходимости можно выполнить ирригоскопию. Для уточнения состояния и расположения паренхиматозных органов могут быть использованы специальные рентгеноконтрастные методы (урография, спленопортография, бронхография и др.).

Большое

значение в дифференциальной диагностике

заболеваний и повреждений диафрагмы

имеет рентгенологическое исследование

с введением газа (диагностический

пневмоторакс, пневмоперитонеум и

пневмомедиастинум), обеспечивающее

контрастирование диафрагмы путем

создания прослойки между нею и прилежащими

органами. В то же время при наличии

выраженных сращений подобного

контрастирования можно не получить.

Однако использование этих методов может

привести к развитию осложнений, таких

как попадание газа в паренхиматозный

орган или кровеносный сосуд с развитием

эмболии, кровотечения, повреждения

внутренних органов и др.

В то же время при наличии

выраженных сращений подобного

контрастирования можно не получить.

Однако использование этих методов может

привести к развитию осложнений, таких

как попадание газа в паренхиматозный

орган или кровеносный сосуд с развитием

эмболии, кровотечения, повреждения

внутренних органов и др.

Одним из наиболее информативных диагностических методов при заболеваниях и повреждениях диафрагмы в настоящее время является компьютерная томография, которую иногда целесообразно проводить одновременно с контрастированием желудка или кишечника. Неинвазивность, высокая чувствительность и специфичность ставят ее в разряд ведущих при исследовании диафрагмы.

Определенное значение при заболеваниях и повреждениях диафрагмы может иметь также ультразвуковое исследование брюшной полости и грудной клетки — в основном у больных с воспалительными процессами при скоплении жидкости в плевральной полости или под диафрагмой.

Комплексная

диагностика у большинства больных

позволяет избежать ошибок в определении

патологии диафрагмы.

E.2 Круглая апертура

E.2 Круглая апертураСледующий: E.3 Прямоугольная апертура Вверху: E. Дифракция в дальнем Предыдущий: E.1 Линейная аппроксимация

На рисунке Е.4 показана плоскость апертуры с координаты и .

| (Е.30) |

а также

| (Е.31) |

Используя полярные координаты для преобразованных координат и определенных в предыдущий раздел

(Е. 32) 32) |

дает

| (Е.33) |

Рассмотрим теперь случай, когда источник находится на оптической оси апертура (), что дает

| (Е.34) |

куда

| (Е.35) |

— радиальное расстояние точки проекции от оси z в проекционная плоскость. угол точки проекции, видимой из отверстие (см. рисунок E.2). Преобразование F OURIER можно рассчитать из (Е.27). Элемент дифференциальной площади находится в полярных координатах

как показано на рисунке E.

4

Экспоненциальный множитель в интеграле (Э.27)

в определенной выше системе координат дает

4

Экспоненциальный множитель в интеграле (Э.27)

в определенной выше системе координат дает

Поэтому (Э.27) находится в полярных координатах

| (Е.36) |

Внутреннее подынтегральное выражение этого решения представляет собой хорошо известную функцию B ESSEL нулевого порядка и имеет вид определяется как

| (Е.37) |

используя это определение с (E.27), F OURIER преобразование круглого отверстия дает

(Е. 38) 38) |

которая не зависит от вследствие вращательной симметрии отверстие. Применение преобразования координат к интеграл (Э.38) дает

| (Е.39) |

Для решения этого интеграла можно использовать соотношение между B ESSEL функции другой порядок

| (Е.40) |

интегрирование (E.40) с дает

(Е. 41) 41) |

Использование этого результата в (E.39) дает в конце концов

| (Е.42) |

или же

| (Е.43) |

В центре дифракционной картины со свойствами B ESSEL функция дает

уступающий

| (Е.44) |

Взяв (Э.29) электрическое поле дифракционная картина за круглой апертурой окончательно

(Е. 45) 45) |

Средняя оптическая сила пропорциональна квадрату абсолютного электрическое поле. Поэтому интенсивность дифракции за кругом апертура

| (Е.46) |

с

| (Е.47) |

Используя (Д.14) и (E.35) в (E.46) один получает

| (Е.48) |

Подставляя из (E.47) в приведенное выше уравнение дает

| (Е.49) |

С заменой

(Е. 50) 50) |

(что безразмерно) интенсивность, наконец,

| (Е.51) |

Справедливое (в большинстве случаев) предположение о том, что радиус апертуры много больше, чем длина волны ( ) интенсивность

| (Е.52) |

Каково известное распределение интенсивности для круглой апертуры с учетом во многих учебниках. Переменная сводится к

| (Е.53) |

для упомянутого выше предположения.

Следующий: E.

3 Прямоугольная апертура

Вверху: E. Дифракция в дальнем

Предыдущий: E.1 Линейная аппроксимация

3 Прямоугольная апертура

Вверху: E. Дифракция в дальнем

Предыдущий: E.1 Линейная аппроксимация

Р. Миниксхофер: Интеграция технологического моделирования в среду производства полупроводников

|

Теперь, когда мы немного знаем о свете и плоских волнах, посмотрим, как они ведут себя, когда инцидент на проеме. Предположим, что это плоская волна света (с E-полем, поляризованным в направлении +x, как и раньше) падает на отверстие, как показано на рисунке 1. Обратите внимание, что апертура в плоскости апертуры просто состоит из любого материала, который блокирует свет и может поддерживать щель или отверстие в нем для прохождения света. Рис. 1. Плоская волна света падает на апертуру.

На рисунке 1 у нас есть плоская волна, бегущая в +z-направлении, испускаемая источником. Это посягает на

отверстие. Расстояния R1 и R2 достаточно велики, чтобы поля вели себя как плоские волны. Возникает вопрос: каково электрическое поле в плоскости изображения на расстоянии R2 дальше по оси z? Чтобы понять это, мы снова предполагаем, что E-поле записывается как:

Для системы координат возьмем за начало координат центр отверстия апертуры. Тогда уравнение [1], поле, падающее на апертуру, сводится к:

Важно отметить, что в уравнении [2] E-поле равно постоянная по апертуре. То есть поле не зависит от x. Поэтому говорят, что эта апертура освещена равномерно. Поля на плоскости изображения должны возникать исключительно из полей на апертуре: везде в плоскости апертуры затемняется.

Чтобы найти поля на плоскости изображения, давайте предположим, что мы смотрим на поля на плоскости изображения в определенном месте. Рис. 2. Определение поля в позиции Z по полю в позиции X . Рисунок 2 является ключом к выводу, поэтому я буду делать это медленно. Во-первых, X — это какая-то произвольная точка в апертуре. Мы ищем поля в какой-то точке Z в плоскости изображения. Система координат настроена так, что x=0, z=0 является центром нашей апертуры.

Теперь мы определяем R0 как расстояние между нашим началом и точкой Z . Вектор

от начала координат до Z образует угол с осью +z. Мы сейчас

сделать предположение, что R0>> X . Используя это приближение,

тогда дано расстояние между нашей точкой X и Z

R0-Xsin(). Это приближение реалистично, поскольку мы можем просто создать резервную копию нашего изображения.

плоскость, так что расстояние намного больше, чем наша апертура. Рисунок 3. Увеличенный рисунок 2, чтобы понять, откуда берется R0-Xsin(). Несмотря на то, что приближение не является точным, поскольку мы предполагаем, что находимся в дальнем поле, лучи из положения X и от начала координат должны быть примерно параллельны. Следовательно, используемое расстояние является допустимым. Если это не ясно или вы не поверьте мне, найдите время, чтобы поработать над математикой и доказать это самому себе. Расстояние между X и Z тогда:

Больше физики

Теперь, если мы хотим узнать полное поле в точке Z , то нам нужно сложить все точки в апертуре.

То есть уравнение [3] утверждает, что поля от точечного источника с частотой f отмирают по величине как 1/r (где r — расстояние от точки), а фаза меняется подобно плоской волне. Напомним, что нас интересует интегрирование каждой точки в апертуре, чтобы определить поля на Z . Проинтегрируем по апертуре, используя уравнение точечного источника [4], и расстояние для каждой точки X в уравнении [3]:

Обратите внимание, что мы пишем E(Z), даже если Z не появляется в правой части; причина в том, что

Z можно определить из . Рис. 4. Апертурная функция для щели длиной 2. Вернемся к уравнению [5]: оно выглядит несколько пугающе, но его можно упростить. Первый, мы можем сделать упрощение:

Уравнение [6] справедливо, поскольку при больших значениях R0 функция 1/R изменяется очень медленно. Физически, это означает, что вдали от источника амплитуда не меняется очень быстро. Следовательно, если R0>>X, это приближение вносит незначительную ошибку.

Теперь у нас может возникнуть соблазн упростить фазовый член в уравнении [5], также отбросив Xsin().

Однако фазовая функция быстро меняется (даже при больших R, поскольку комплексная экспоненциальная функция является периодической). Подставив уравнение [6] в уравнение [5] и выполнив некоторые вычисления, мы получим:

Член вне интеграла во второй строке уравнения [7] является просто константой, поэтому мы заменим его константой C . Кроме того, мы представим переменная q , определяемая:

Используя уравнение [8] в уравнении [7], мы получаем:

Уравнение [9] утверждает, что полей на плоскости изображения представляют собой преобразование Фурье апертуры

функция А(Х)!

Следовательно, свет, проходящий через щель, при правильных условиях (узкая полоса пропускания, дальнее поле) будет

произвести преобразование Фурье плоскости отверстий (щелей). Диафрагма функции: Диафрагма: анатомия, функции, нарушение работы

|

(что для небольшого источника света легко выполняется на расстоянии пары метров).

(что для небольшого источника света легко выполняется на расстоянии пары метров).  точка Z , из-за поля как конкретной точки х , как показано

на рис. 2:

точка Z , из-за поля как конкретной точки х , как показано

на рис. 2:  Чтобы лучше понять рисунок 2,

Обратите внимание на рисунок 3, который представляет собой увеличенное изображение рисунка 2 и помогает прояснить, где R0- х грех ()

термин происходит от.

Чтобы лучше понять рисунок 2,

Обратите внимание на рисунок 3, который представляет собой увеличенное изображение рисунка 2 и помогает прояснить, где R0- х грех ()

термин происходит от.

То есть нам нужно проинтегрировать по апертуре, чтобы получить поле в точке Z . Чтобы получить это, нам придется

знать немного больше физики. В частности, поля из точечного источника можно смоделировать следующим образом:

То есть нам нужно проинтегрировать по апертуре, чтобы получить поле в точке Z . Чтобы получить это, нам придется

знать немного больше физики. В частности, поля из точечного источника можно смоделировать следующим образом:  Функция A(X) определяет апертуру. То есть,

A(X)=1, где апертура открыта (щели), и A(X)=0 в области, где материал на апертуре

самолет блокирует свет. Для щели с центром в X=0 и шириной 2 функция A(X) будет:

Функция A(X) определяет апертуру. То есть,

A(X)=1, где апертура открыта (щели), и A(X)=0 в области, где материал на апертуре

самолет блокирует свет. Для щели с центром в X=0 и шириной 2 функция A(X) будет:  Следовательно, мы не можем использовать то же упрощение, которое мы используем для амплитуды (в уравнении [6]).

Следовательно, мы не можем использовать то же упрощение, которое мы используем для амплитуды (в уравнении [6]).