Экспозиция (фото) — Википедия с видео // WIKI 2

У этого термина существуют и другие значения, см. Экспозиция.Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию[1].

Для видимого излучения экспозиция выражается в лк×с люкс-секунда). Термин также употребляется применительно к самому процессу экспонирования светочувствительного элемента, и в других областях, связанных с облучением светочувствительных слоёв: фотолитографии, радиографии и т. п. При экспонировании изменяются физико-химические или электрические свойства светоприёмника. Например, в галогенидах серебра происходит восстановление металлического серебра.

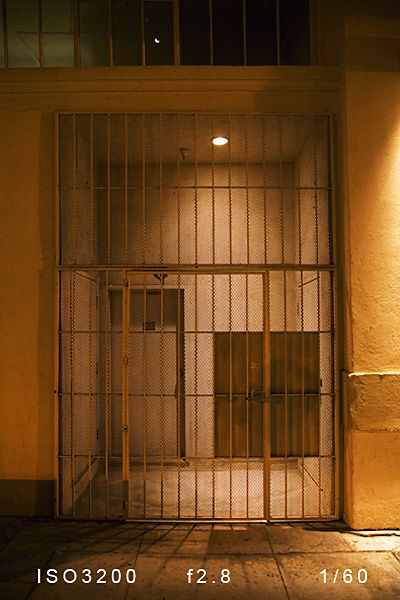

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки при неизменной диафрагме увеличивается экспозиция

Энциклопедичный YouTube

-

1/5

Просмотров:1 565

10 712

4 656

3 783

9 951

-

✪ Экспозиция. Урок фотографии / VideoForMe — видео уроки

-

✪ Экспозиция. Урок фотографии / VideoForMe — видео уроки

-

✪ Гистограмма. Стили съемки. Урок фотографии / VideoForMe — видео уроки

-

✪ Женский портрет. Урок фотографии / VideoForMe — видео уроки

-

✪ Экспозиция. Операторское мастерство / VideoForMe — видео уроки

Содержание

Значение экспозиции

Светочувствительные материалы и электронные преобразователи света в электрические сигналы обладают ограниченной фотографической широтой и способны воспроизвести относительно узкий диапазон яркостей объекта съёмки. Поэтому, для правильного отображения всех участков снимаемой сцены необходимо точное дозирование количества света, получаемого светоприёмником[2].Слишком малая экспозиция (недодержка) производит малое воздействие и приводит к получению тёмного — недоэкспонированного — изображения, в котором отсутствуют детали в тёмных участках (тенях) объекта съёмки, а иногда изображение отсутствует вообще. Слишком большая экспозиция (передержка) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах (светах), а иногда и полному отсутствию изображения. Второй случай особенно ярко проявляется в цифровых фотоаппаратах и кинокамерах, когда переэкспонирование приводит к появлению «пробитых» участков изображения с полностью отсутствующей информацией вследствие выраженного эффекта «насыщения матрицы».

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с определённой светочувствительностью получить количество света, необходимое для воспроизведения максимального диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы. Светочувствительность — это сенситометрическая характеристика любого светочувствительного элемента. Чем больше светочувствительность матрицы (фотоплёнки, фотобумаги), тем меньшая требуется экспозиция.

Закон взаимозаместимости

Математическая формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит как:

H = E ⋅ t {\displaystyle H=E\cdot t} ,

где H {\textstyle H} — экспозиция, E {\textstyle E} — освещённость, регулируемая диафрагмой, а t {\textstyle t} — выдержка в секундах[2][1]. Шкалы выдержки и диафрагмы фотоаппаратов строятся по логарифмическому принципу, то есть, при изменении значения на одну ступень в любую сторону, каждый параметр меняется ровно в два раза. Таким образом, увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию. Это называется законом взаимозаместимости, который соблюдается не во всём диапазоне выдержек. Отклонение от закона, называемое эффектом Шварцшильда, описывается более точной формулой экспозиции:

H = E ⋅ t ρ {\displaystyle H=E\cdot t^{\rho }} ,

где ρ {\displaystyle \rho } — константа Шварцшильда, описывающая отклонение от закона взаимозаместимости. Отклонение от закона, проявляющееся при длительных и сверхкоротких выдержках, требует компенсации от долей до целых ступеней. Однако, в большинстве типичных съёмочных ситуаций закон взаимозаместимости соблюдается, позволяя для одного и того же экспозиционного числа выбирать любую «экспопару» в зависимости от требуемой глубины резкости и скорости движения объекта съёмки.

Современные цифровые камеры позволяют также регулировать светочувствительность, изменяя коэффициент усиления предусилителя и алгоритмы АЦП[3]. Поэтому, при невозможности изменения экспозиционных параметров, можно изменить требуемую экспозицию уменьшением или увеличением светочувствительности.

Измерение экспозиции

Измерение экспозиции может осуществляться на основе физиологического восприятия — визуально, или при помощи специальных приборов — инструментально[2]. Последний способ осуществляется, главным образом, при помощи экспонометра, который может быть оптическим или фотоэлектрическим. Инструментальное измерение экспозиции (синонимы Замер экспозиции, Экспозамер) — это измерение интенсивности актиничного излучения, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. Измерение возможно двумя способами: по яркости и по освещённости.

За редкими исключениями, относящимися к специальным видам фотографии и кинематографа, главным критерием при измерении яркости света, отражённого от объектов съёмки, считается правильность отображения тона человеческой кожи, главным образом, лица. Поэтому, все экспонометрические устройства калибруются таким образом, чтобы отображать корректный результат при измерении света, отражённого от кожи людей европейской расы. В некоторых случаях в качестве тест-объекта может служить серая карта с калиброванной отражательной способностью в 18%[4].

Измерение экспозиции по освещённости исключает ошибки, связанные с различной отражательной способностью объектов, но требует осуществления замера непосредственно от объекта съёмки в сторону основного источника света. В современной аппаратуре наибольшее распространение получило измерение яркости света, отражённого от снимаемой сцены, поскольку такой способ возможен непосредственно от камеры при помощи встроенного экспонометра[5]. Большинство современных встроенных экспонометров осуществляют заобъективное измерение экспозиции, позволяя измерять не только усреднённое значение яркости по всему кадру, но и его отдельные участки, компенсируя ошибки при определении экспозиции контрастных сцен.

Наиболее совершенный из режимов раздельного измерения — оценочный — позволяет автоматически учитывать любые нюансы снимаемого сюжета, распознавая сцену на основе статистической базы данных, заложенной в микропроцессор экспонометра[6].

В работе кинооператоров иногда приходится решать обратную задачу: определение уровня освещённости сцены, необходимого для получения правильной экспозиции при конкретных экспозиционных параметрах. Это необходимо для расчёта нужного количества и мощности приборов операторского освещения при составлении заявки в цех осветительной техники. В большинстве случаев для решения задачи используется эмпирическая формула[7]:

- E = 13400 n 2 S {\displaystyle E={\frac {13400n^{2}}{S}}}

где E {\displaystyle E} — освещённость в люксах, создаваемая основным рисующим светом; n {\displaystyle n} — диафрагменное число объектива и S {\displaystyle S} — светочувствительность киноплёнки в единицах ГОСТ. Зависимость справедлива для стандартной частоты киносъёмки 24 кадра в секунду и угла раскрытия обтюратора 160—180°. При этом добавляется коэффициент запаса 1,5—2, учитывающий снижение мощности источников света из-за их старения и естественного загрязнения. Для других значений этих параметров используется более сложная формула, в числителе которой в виде дополнительного множителя присутствует частота f {\displaystyle f} , а в знаменателе — угол раскрытия обтюратора α {\displaystyle \alpha } [7].

В некоторых процессах, например при печати на фотобумаге, измерением экспозиции пренебрегают, используя для определения правильного сочетания параметров пробную печать. В цветном негативно-позитивном фотопроцессе при фотопечати применялись специальные устройства (мозаичные светофильтры и мультипликаторы), обеспечивающие получение отпечатка с переменной плотностью и цветопередачей[8]. По результатам пробной печати подбирались правильные экспозиционные параметры. Для невидимых лучей определение экспозиции производится при помощи специальных таблиц, как это делалось в фотографии и кинематографе до появления фотоэлектрических экспонометров.

В телевизионных и видеокамерах экспозиция измеряется по выходному видеосигналу, поэтому экспонометром эти устройства не оснащаются. Развитие цифровой фотографии и распространение электронного видоискателя также упростили процесс фотосъёмки и сделали возможным определение правильной экспозиции без экспонометра. В большинстве ситуаций, когда съёмка может быть повторена несколько раз при неизменном освещении, экспозиция может определяться на основе просмотра полученных изображений. При этом цифровой фотоаппарат, по сути, сам выполняет роль фотоэкспонометра. Такой способ наиболее приемлем при съёмке в студии, в том числе с фотовспышками. Дополнительным средством повышения точности экспонирования выступает гистограмма, позволяющая количественно оценивать получаемое изображение. Экспозиция телевизионных и видеокамер так же может определяться по студийному монитору или осциллографу с оперативной подстройкой диафрагмы и гамма-коррекции[9]. Однако, при репортажной съёмке, когда повторение события может оказаться невозможным, точное измерение экспозиции необходимо не только для плёночных, но и для электронных устройств.

Способы регулирования экспозиции

В большинстве устройств для записи изображения экспозиция зависит от действующего относительного отверстия объектива и выдержки. Эти значения называются экспозиционными параметрами. В фотоаппаратах выдержка регулируется затвором, а в киносъёмочном аппарате — обтюратором. При киносъёмке выдержка зависит от частоты смены кадров и угла раскрытия обтюратора (коэффициента обтюрации), поэтому экспозиция регулируется, главным образом, диафрагмой, изменяющей относительное отверстие объектива и, в конечном итоге — освещённость[10]. В телекамерах и видеокамерах, оснащавшихся вакуумными передающими трубками, экспозиция могла регулироваться только диафрагмой, поскольку выдержка всегда точно соответствовала длительности телевизионного поля. Современные видеокамеры с полупроводниковыми матрицами имеют возможность регулировки времени считывания кадра, изменяя выдержку. При фотосъёмке экспозиция может регулироваться в более широких пределах за счёт выдержки, значения которой могут измеряться минутами и часами, в отличие от киносъёмочного аппарата и видеокамеры, допускающих при стандартной кадровой частоте выдержку не длиннее 1/50 секунды.

Кроме диафрагмы для регулирования освещённости могут применяться светофильтры, помещаемые перед объективом, или за ним. Некоторые камеры специально оснащаются встроенными нейтрально-серыми фильтрами, в нужный момент вдвигающимися в оптическую систему, иногда между линзами. Такой способ особенно актуален при кино- или видеосъёмке, компенсируя трудности уменьшения выдержки. В случаях, когда экспонирование происходит без применения объектива (например, при контактной печати), освещённость может регулироваться интенсивностью источника излучения. В некоторых процессах, связанных с экспонированием, выдержка регулируется временем работы источника излучения, например, при фотопечати или в фотолитографии. В кинокопировальных аппаратах с непрерывным движением киноплёнки экспозиция задаётся шириной печатного окна, и может регулироваться яркостью печатающей лампы и скоростью перемещения плёнок. В кинокопировальных машинах промежуточной печати экспозиция регулируется при помощи светового паспорта[11].

При фотосъёмке с применением электронных вспышек экспозиция регулируется диафрагмой объектива и длительностью импульса, поскольку его интенсивность не поддаётся регулировке. Простейшие фотовспышки, в которых отсутствует регулировка длительности импульса, дают возможность управления экспозицией только диафрагмой. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля и Foveon X3) так же, как и в многослойных плёнках, представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам (слоям) и сочетаниям элементов.

Управление экспозицией

Управление экспозицией может осуществляться как вручную, так и автоматически. Большинство современных фотоаппаратов и видеокамер снабжаются автоматикой, устанавливающей один или оба экспозиционных параметра на основе результатов измерения яркости встроенным экспонометром[12].

При этом автоматика не требует никаких действий кроме ввода начальных параметров съёмки: светочувствительности или наиболее важного экспопараметра. В некоторых случаях автоматическое управление экспозицией не обеспечивает необходимой точности и тогда используется ручная установка при помощи органов управления, сопряжённых со встроенным экспонометром [13].

В случае автоматического подбора экспозиционных параметров при съёмке контрастных сцен, измерение которых обычным способом привносит заведомую ошибку на известную величину (например, очень тёмный объект на очень светлом фоне или наоборот), в результаты измерения экспозиции вводится экспокоррекция, позволяющая автоматически получать экспозицию, отличающуюся от стандартной на заданное значение. В некоторых устройствах предусмотрен ввод фиксированного значения экспокоррекции при помощи отдельной кнопки, например для съёмки в контровом освещении, когда типичная ошибка экспонометра заранее известна[14]. Современные простейшие устройства регистрации изображения оснащаются только автоматическим управлением экспозицией, исключая её ручную регулировку.

Экспозиция фотовспышек

Для измерения света, получаемого импульсными осветительными приборами (фотовспышками) применяются специализированные экспонометры — флэшметры

Управление экспозицией электронных вспышек возможно только за счёт регулировки длительности импульса, поскольку его интенсивность не поддаётся изменению[18]. Такая возможность появилась и получила широкое распространение с появлением тиристорных схем управления импульсными лампами, прерывающих свечение по достижении необходимой экспозиции. Профессиональные студийные фотовспышки позволяют плавно регулировать энергию импульса изменением его длительности. При съёмке с такими вспышками экспозиция измеряется внешним флэшметром, а регулируется изменением мощности вспышек и диафрагмой объектива. При съёмке цифровыми фотоаппаратами экспозиция зачастую подбирается методом пробной съёмки с контролем по изображению на электронном видоискателе и гистограмме.

В случае одновременного использования импульсного и непрерывного освещения экспозиция каждого из них измеряется отдельно, а результирующее значение вычисляется как сумма двух экспозиций.

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 Кудряшов, 1952, с. 84.

- ↑ 1 2 3 Общий курс фотографии, 1987, с. 125.

- ↑ Экспозиция в цифровой фотосъёмке, 2008, с. 18.

- ↑ Антон Швец. Серая карта и её использование (рус.) (недоступная ссылка). Записки о фотографии. Дата обращения 28 сентября 2015. Архивировано 29 сентября 2015 года.

- ↑ Фотокинотехника, 1981, с. 18.

- ↑ Советское фото, 1985, с. 40.

- ↑ 1 2 Справочник кинооператора, 1979, с. 341.

- ↑ Общий курс фотографии, 1987, с. 219.

- ↑ Камеры и камерные каналы, 2011, с. 69.

- ↑ Кудряшов, 1952, с. 87.

- ↑ Кинофотопроцессы и материалы, 1980, с. 117.

- ↑ Общий курс фотографии, 1987, с. 41.

- ↑ Фотоаппараты, 1984, с. 80.

- ↑ Справочная книга кинолюбителя, 1977, с. 196.

- ↑ Хеджкоу, 2004, с. 29.

- ↑ TTL-управление (рус.) (недоступная ссылка). Системные фотовспышки. Фототест (17 февраля 2011). Дата обращения 5 февраля 2013. Архивировано 11 февраля 2013 года.

- ↑ Аббревиатура в фототехнике, 1990, с. 43.

- ↑ Фотомагазин, 1995, с. 17.

Литература

- Г. Андерег, Н. Панфилов. Глава VIII. Экспонометрирование // Справочная книга кинолюбителя / Д. Н. Шемякин. — Л.,: «Лениздат», 1977. — С. 192—199. — 368 с.

- Гордийчук О. Ф., Пелль В. Г. Раздел IX. Киносъёмочное освещение // Справочник кинооператора / Н. Н. Жердецкая. — М.: «Искусство», 1979. — С. 327—353. — 440 с.

- Е. А. Иофис. Фотокинотехника. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 18—20. — 449 с.

- Н. Кудряшов. Глава V. Экспозиция при киносъёмке // Как самому снять и показать кинофильм. — 1-е изд. —

- Крис Уэстон. Экспозиция в цифровой фотосъёмке = Mastering digital exposure and HDR imaging / Т. И. Хлебнова. — М.,: «АРТ-родник», 2008. — С. 18—20. — 192 с. — ISBN 978-5-9794-0235-2.

- Фомин А. В. Глава IV. Сенситометрия // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.,: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 75—103. — 256 с. — 50 000 экз.

- Джон Хеджкоу. Фотография. Энциклопедия / М. Ю. Привалова. — М.: «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2004. — 264 с. — ISBN 5-8451-0990-6.

- А. В. Шеклеин. Система современной вспышки (рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 1995. — № 6. — С. 16—22. — ISSN 1029-609-3.

- Михаил Шульман. Автоматизация съёмочных операций (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1985. — № 10. — С. 40—46. — ISSN 0371-4284.

- М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.,: «Машиностроение», 1984. — 142 с.

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 27 февраля 2020 в 13:37.

Эта страница в последний раз была отредактирована 27 февраля 2020 в 13:37.

Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию.

Для видимого излучения экспозиция выражается в лк×с (люкс-секунда). Термин также употребляется применительно к самому процессу экспонирования светочувствительного элемента, и в других областях, связанных с облучением светочувствительных слоев: рентгенографии, фотолитографии и т. п. При экспонировании изменяются физико-химические или электрические свойства светоприёмника. Например, в галогенидах серебра происходит восстановление металлического серебра.

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки при неизменной диафрагме увеличивается экспозиция

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки при неизменной диафрагме увеличивается экспозиция

Значение экспозиции

От экспозиции, полученной светочувствительным элементом, зависит передача изображением тонов объекта съемки. Слишком малая экспозиция (недодержка) производит малое воздействие и приводит к получению слабого — недоэкспонированного — изображения, в котором отсутствуют тёмные участки объекта съемки, а иногда изображение отсутствует вообще. Слишком большая экспозиция (передержка) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах, а иногда и полному отсутствию изображения. Второй случай особенно ярко проявляется в цифровых фотоаппаратах и кинокамерах, когда пересветка приводит к появлению «пробитых» участков изображения с полностью отсутствующей информацией вследствие выраженного «эффекта насыщения» матрицы.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с определённой светочувствительностью получить количество света, необходимое для воспроизведения максимального диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы. Светочувствительность — это сенситометрическая характеристика любого светочувствительного элемента. Чем больше светочувствительность матрицы (фотоплёнки, фотобумаги), тем меньшая требуется экспозиция.

Регулирование экспозиции

В большинстве устройств для записи изображения экспозиция зависит от действующего относительного отверстия объектива и выдержки. Эти значения называются экспозиционными параметрами. В фотоаппаратах выдержка регулируется затвором, а в киносъемочном аппарате — обтюратором. При киносъемке выдержка зависит от частоты киносъемки и угла раскрытия обтюратора (коэффициента обтюрации), поэтому экспозиция регулируется, главным образом, диафрагмой, изменяющей относительное отверстие объектива и, в конечном итоге — освещенность. При фотосъемке экспозиция может регулироваться в более широких пределах за счет изменения выдержки, значения которой могут измеряться минутами и часами, в отличие от киносъемочного аппарата, позволяющего при стандартной частоте киносъемки выдержку не длиннее 1/30 секунды.

Кроме диафрагмы для регулирования освещенности могут применяться светофильтры, помещаемые в световой поток объектива. Некоторые камеры специально оснащаются нейтральными фильтрами, используемыми для регулировки экспозиции. В случаях, когда экспонирование происходит без применения объектива, освещенность может регулироваться интенсивностью источника излучения. В некоторых процессах, связанных с экспонированием, выдержка регулируется временем работы источника излучения, например, при фотопечати или в рентгенографии. В кинокопировальных аппаратах с непрерывным движением кинопленки экспозиция задается шириной печатного окна, и может регулироваться яркостью печатающей лампы. В кинокопировальных аппаратах промежуточной печати экспозиция регулируется при помощи светового паспорта.

При фотосъемке с применением вспышки экспозиция регулируется диафрагмой объектива и длительностью импульса, поскольку его интенсивность не поддается регулировке. Простейшие фотовспышки, в которых отсутствует регулировка длительности импульса, дают возможность управления экспозицией только диафрагмой. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля (англ. Light Field) и Foveon X3) так же, как и в многослойных пленках, представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам (слоям) и сочетаниям элементов.

Закон взаимозаместимости

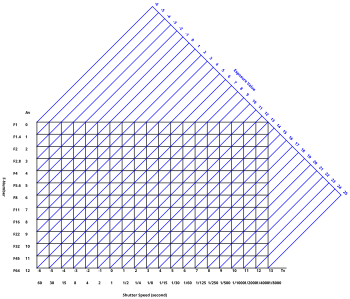

График соответствия экспозиционных чисел разным экспозиционным параметрам, основанный на Законе взаимозаместимости. Каждая синяя линия соответствует одной из экспозиций, отмечаемых на диагональной оси. На горизонтальной оси отмечены выдержки, на вертикальной — относительные отверстияМатематическая формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит как:

Где H — экспозиция, E — освещенность, регулируемая диафрагмой, а t — выдержка в секундах. Шкалы выдержки и диафрагмы фотоаппаратов строятся по логарифмическому принципу, то есть, при изменении значения на одну ступень в любую сторону, каждый параметр меняется ровно в два раза. Таким образом, увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию. Это называется законом взаимозаместимости. Однако этот закон соблюдается не всегда. Отклонение от закона, называемое эффектом Шварцшильда, описывается более точной формулой экспозиции:

,

где — константа Шварцшильда, описывающая отклонение от закона взаимозаместимости. Закон взаимозаместимости, соблюдаемый в большинстве ситуаций при фотосъемке, позволяет выбирать «экспопару» — сочетание экспозиционных параметров — в зависимости от требуемой глубины резкости и скорости движения объекта съемки.

Современные цифровые камеры позволяют также регулировать чувствительность матрицы. Поэтому, при невозможности изменения экспозиционных параметров, можно изменить требуемую экспозицию уменьшением или увеличением светочувствительности.

Измерение экспозиции

Измерение экспозиции (синонимы Замер экспозиции, Экспозамер) — это измерение интенсивности актиничного излучения, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. При экспонировании видимым излучением замер экспозиции производится с помощью фотоэкспонометра.

Для невидимых лучей определение экспозиции производится при помощи специальных таблиц, как это делалось в фотографии и кинематографе до появления фотоэлектрических экспонометров. В случае автоматического подбора экспозиционных параметров, которым оснащены все современные фотоаппараты и видеокамеры, при съемке контрастных сцен, измерение которых обычным способом привносит заведомую ошибку на известную величину (например, очень тёмный объект на очень светлом фоне или наоборот), в результаты измерения экспозиции вводится экспокоррекция, позволяющая автоматически получать экспозицию, отличающуюся от стандартной на заданное значение.

В некоторых процессах, например печати на фотобумаге, измерением экспозиции пренебрегают, используя для определения правильного сочетания параметров пробную печать. В цветной фотографии при фотопечати применялись специальные устройства, обеспечивающие получение отпечатка с переменной плотностью и цветопередачей применением клиновых светофильтров. По результатам пробной печати подбирались правильные экспозиционные параметры.

Для измерения света, получаемого импульсными осветительными приборами (фотовспышками) применяются специализированные экспонометры — флэшметры. В современных фотоаппаратах, рассчитанных на использование системных вспышек, существуют две независимые экспонометрические системы для измерения экспозиции, даваемой обычным освещением, и фотовспышками. Зеркальные камеры используют раздельный экспозамер из-за невозможности измерения света вспышки основной TTL-системой при поднятом зеркале. Для измерения интенсивности вспышки используется свет, отраженный от пленки или матрицы. Такая технология получила обозначение «TTL OTF» (англ. Off the film).

См. также

Литература

- Н. Кудряшов. Глава V. Экспозиция при киносъемке // Как самому снять и показать кинофильм. — 1-е изд. — М.: Госкиноиздат, 1952. — С. 84. — 252 с.

Экспозиция (фото) — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Экспозиция.Экспози́ция (в фотографии, кинематографе и телевидении) — количество актиничного излучения, получаемого светочувствительным элементом. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент: матрицу или фотоэмульсию[1].

Для видимого излучения экспозиция выражается в лк×с (люкс-секунда). Термин также употребляется применительно к самому процессу экспонирования светочувствительного элемента, и в других областях, связанных с облучением светочувствительных слоёв: фотолитографии, рентгенографии и т. п. При экспонировании изменяются физико-химические или электрические свойства светоприёмника. Например, в галогенидах серебра происходит восстановление металлического серебра.

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки при неизменной диафрагме увеличивается экспозиция

Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки при неизменной диафрагме увеличивается экспозиция

Значение экспозиции

Светочувствительные материалы и электронные преобразователи света в электрические сигналы обладают ограниченной фотографической широтой и способны воспроизвести относительно узкий диапазон яркостей объекта съёмки. Поэтому, для правильного отображения всех участков снимаемой сцены необходимо точное дозирование количества света, получаемого светоприёмником[2].

Слишком малая экспозиция (недодержка) производит малое воздействие и приводит к получению тёмного — недоэкспонированного — изображения, в котором отсутствуют детали в тёмных участках (тенях) объекта съёмки, а иногда изображение отсутствует вообще. Слишком большая экспозиция (передержка) приводит к получению изображения с отсутствующими деталями в светлых местах (светах), а иногда и полному отсутствию изображения. Второй случай особенно ярко проявляется в цифровых фотоаппаратах и кинокамерах, когда переэкспонирование приводит к появлению «пробитых» участков изображения с полностью отсутствующей информацией вследствие выраженного эффекта «насыщения матрицы».

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с определённой светочувствительностью получить количество света, необходимое для воспроизведения максимального диапазона сюжетно важных яркостей в пределах доступной шкалы. Светочувствительность — это сенситометрическая характеристика любого светочувствительного элемента. Чем больше светочувствительность матрицы (фотоплёнки, фотобумаги), тем меньшая требуется экспозиция.

Закон взаимозаместимости

Математическая формула, описывающая экспозицию, в простейших случаях выглядит как:

H = E ⋅ t {\displaystyle H=E\cdot t} ,

где H {\textstyle H} — экспозиция, E {\textstyle E} — освещённость, регулируемая диафрагмой, а t {\textstyle t} — выдержка в секундах[2][1]. Шкалы выдержки и диафрагмы фотоаппаратов строятся по логарифмическому принципу, то есть, при изменении значения на одну ступень в любую сторону, каждый параметр меняется ровно в два раза. Таким образом, увеличение выдержки на одну ступень с одновременным закрытием на такое же значение диафрагмы, не изменит экспозицию. Это называется законом взаимозаместимости, который соблюдается не во всём диапазоне выдержек. Отклонение от закона, называемое эффектом Шварцшильда, описывается более точной формулой экспозиции:

H = E ⋅ t ρ {\displaystyle H=E\cdot t^{\rho }} ,

где ρ {\displaystyle \rho } — константа Шварцшильда, описывающая отклонение от закона взаимозаместимости. Отклонение от закона, проявляющееся при длительных и сверхкоротких выдержках, требует компенсации от долей до целых ступеней. Однако, в большинстве типичных съёмочных ситуаций закон взаимозаместимости соблюдается, позволяя для одного и того же экспозиционного числа выбирать любую «экспопару» в зависимости от требуемой глубины резкости и скорости движения объекта съёмки.

Современные цифровые камеры позволяют также регулировать светочувствительность, изменяя коэффициент усиления предусилителя и алгоритмы АЦП[3]. Поэтому, при невозможности изменения экспозиционных параметров, можно изменить требуемую экспозицию уменьшением или увеличением светочувствительности.

Измерение экспозиции

Измерение экспозиции может осуществляться на основе физиологического восприятия — визуально, или при помощи специальных приборов — инструментально[2]. Последний способ осуществляется, главным образом, при помощи экспонометра, который может быть оптическим или фотоэлектрическим. Инструментальное измерение экспозиции (синонимы Замер экспозиции, Экспозамер) — это измерение интенсивности актиничного излучения, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. Измерение возможно двумя способами: по яркости и по освещённости.

За редкими исключениями, относящимися к специальным видам фотографии и кинематографа, главным критерием при измерении яркости света, отражённого от объектов съёмки, считается правильность отображения тона человеческой кожи, главным образом, лица. Поэтому, все экспонометрические устройства калибруются таким образом, чтобы отображать корректный результат при измерении света, отражённого от кожи людей европейской расы. В некоторых случаях в качестве тест-объекта может служить серая карта с калиброванной отражательной способностью в 18%[4].

Измерение экспозиции по освещённости исключает ошибки, связанные с различной отражательной способностью объектов, но требует осуществления замера непосредственно от объекта съёмки в сторону основного источника света. В современной аппаратуре наибольшее распространение получило измерение яркости света, отражённого от снимаемой сцены, поскольку такой способ возможен непосредственно от камеры при помощи встроенного экспонометра[5]. Большинство современных встроенных экспонометров осуществляют заобъективное измерение экспозиции, позволяя измерять не только усреднённое значение яркости по всему кадру, но и его отдельные участки, компенсируя ошибки при определении экспозиции контрастных сцен.

Наиболее совершенный из режимов раздельного измерения — оценочный — позволяет автоматически учитывать любые нюансы снимаемого сюжета, распознавая сцену на основе статистической базы данных, заложенной в микропроцессор экспонометра[6].

В работе кинооператоров иногда приходится решать обратную задачу: определение уровня освещённости сцены, необходимого для получения правильной экспозиции при конкретных экспозиционных параметрах. Это необходимо для расчёта нужного количества и мощности приборов операторского освещения при составлении заявки в цех осветительной техники. В большинстве случаев для решения задачи используется эмпирическая формула[7]:

- E = 13400 n 2 S {\displaystyle E={\frac {13400n^{2}}{S}}}

где E {\displaystyle E} — освещённость в люксах, создаваемая основным рисующим светом; n {\displaystyle n} — диафрагменное число объектива и S {\displaystyle S} — светочувствительность киноплёнки в единицах ГОСТ. Зависимость справедлива для стандартной частоты киносъёмки 24 кадра в секунду и угла раскрытия обтюратора 160—180°. При этом добавляется коэффициент запаса 1,5—2, учитывающий снижение мощности источников света из-за их старения и естественного загрязнения. Для других значений этих параметров используется более сложная формула, в числителе которой в виде дополнительного множителя присутствует частота f {\displaystyle f} , а в знаменателе — угол раскрытия обтюратора α {\displaystyle \alpha } [7].

В некоторых процессах, например при печати на фотобумаге, измерением экспозиции пренебрегают, используя для определения правильного сочетания параметров пробную печать. В цветном негативно-позитивном фотопроцессе при фотопечати применялись специальные устройства (мозаичные светофильтры и мультипликаторы), обеспечивающие получение отпечатка с переменной плотностью и цветопередачей[8]. По результатам пробной печати подбирались правильные экспозиционные параметры. Для невидимых лучей определение экспозиции производится при помощи специальных таблиц, как это делалось в фотографии и кинематографе до появления фотоэлектрических экспонометров.

В телевизионных и видеокамерах экспозиция измеряется по выходному видеосигналу, поэтому экспонометром эти устройства не оснащаются. Развитие цифровой фотографии и распространение электронного видоискателя также упростили процесс фотосъёмки и сделали возможным определение правильной экспозиции без экспонометра. В большинстве ситуаций, когда съёмка может быть повторена несколько раз при неизменном освещении, экспозиция может определяться на основе просмотра полученных изображений. При этом цифровой фотоаппарат, по сути, сам выполняет роль фотоэкспонометра. Такой способ наиболее приемлем при съёмке в студии, в том числе с фотовспышками. Дополнительным средством повышения точности экспонирования выступает гистограмма, позволяющая количественно оценивать получаемое изображение. Экспозиция телевизионных и видеокамер так же может определяться по студийному монитору или осциллографу с оперативной подстройкой диафрагмы и гамма-коррекции[9]. Однако, при репортажной съёмке, когда повторение события может оказаться невозможным, точное измерение экспозиции необходимо не только для плёночных, но и для электронных устройств.

Способы регулирования экспозиции

В большинстве устройств для записи изображения экспозиция зависит от действующего относительного отверстия объектива и выдержки. Эти значения называются экспозиционными параметрами. В фотоаппаратах выдержка регулируется затвором, а в киносъёмочном аппарате — обтюратором. При киносъёмке выдержка зависит от частоты смены кадров и угла раскрытия обтюратора (коэффициента обтюрации), поэтому экспозиция регулируется, главным образом, диафрагмой, изменяющей относительное отверстие объектива и, в конечном итоге — освещённость[10]. В телекамерах и видеокамерах, оснащавшихся вакуумными передающими трубками, экспозиция могла регулироваться только диафрагмой, поскольку выдержка всегда точно соответствовала длительности телевизионного поля. Современные видеокамеры с полупроводниковыми матрицами имеют возможность регулировки времени считывания кадра, изменяя выдержку. При фотосъёмке экспозиция может регулироваться в более широких пределах за счёт выдержки, значения которой могут измеряться минутами и часами, в отличие от киносъёмочного аппарата и видеокамеры, допускающих при стандартной кадровой частоте выдержку не длиннее 1/50 секунды.

Кроме диафрагмы для регулирования освещённости могут применяться светофильтры, помещаемые перед объективом, или за ним. Некоторые камеры специально оснащаются встроенными нейтрально-серыми фильтрами, в нужный момент вдвигающимися в оптическую систему, иногда между линзами. Такой способ особенно актуален при кино- или видеосъёмке, компенсируя трудности уменьшения выдержки. В случаях, когда экспонирование происходит без применения объектива (например, при контактной печати), освещённость может регулироваться интенсивностью источника излучения. В некоторых процессах, связанных с экспонированием, выдержка регулируется временем работы источника излучения, например, при фотопечати или в фотолитографии. В кинокопировальных аппаратах с непрерывным движением киноплёнки экспозиция задаётся шириной печатного окна, и может регулироваться яркостью печатающей лампы и скоростью перемещения плёнок. В кинокопировальных машинах промежуточной печати экспозиция регулируется при помощи светового паспорта[11].

При фотосъёмке с применением электронных вспышек экспозиция регулируется диафрагмой объектива и длительностью импульса, поскольку его интенсивность не поддаётся регулировке. Простейшие фотовспышки, в которых отсутствует регулировка длительности импульса, дают возможность управления экспозицией только диафрагмой. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля и Foveon X3) так же, как и в многослойных плёнках, представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам (слоям) и сочетаниям элементов.

Управление экспозицией

Управление экспозицией может осуществляться как вручную, так и автоматически. Большинство современных фотоаппаратов и видеокамер снабжаются автоматикой, устанавливающей один или оба экспозиционных параметра на основе результатов измерения яркости встроенным экспонометром[12].

При этом автоматика не требует никаких действий кроме ввода начальных параметров съёмки: светочувствительности или наиболее важного экспопараметра. В некоторых случаях автоматическое управление экспозицией не обеспечивает необходимой точности и тогда используется ручная установка при помощи органов управления, сопряжённых со встроенным экспонометром[13].

В случае автоматического подбора экспозиционных параметров при съёмке контрастных сцен, измерение которых обычным способом привносит заведомую ошибку на известную величину (например, очень тёмный объект на очень светлом фоне или наоборот), в результаты измерения экспозиции вводится экспокоррекция, позволяющая автоматически получать экспозицию, отличающуюся от стандартной на заданное значение. В некоторых устройствах предусмотрен ввод фиксированного значения экспокоррекции при помощи отдельной кнопки, например для съёмки в контровом освещении, когда типичная ошибка экспонометра заранее известна[14]. Современные простейшие устройства регистрации изображения оснащаются только автоматическим управлением экспозицией, исключая её ручную регулировку.

Экспозиция фотовспышек

Для измерения света, получаемого импульсными осветительными приборами (фотовспышками) применяются специализированные экспонометры — флэшметры. В плёночных фотоаппаратах, рассчитанных на использование системных вспышек, существуют две независимые экспонометрические системы для измерения экспозиции, даваемой непрерывным освещением, и фотовспышками. Зеркальные камеры используют раздельный экспозамер из-за невозможности измерения света вспышки основной TTL-системой при поднятом зеркале. Для измерения интенсивности вспышки используется свет, отражённый от плёнки[15]. Такая технология получила обозначение «TTL OTF» (англ. Off the film)[16]. В цифровых зеркальных фотоаппаратах использование такой технологии затруднено из-за низкой отражательной способности матриц, поэтому в подавляющем большинстве современных камер для измерения экспозиции фотовспышки задействована та же TTL-система, что и для обычного света, вычисляющая правильную мощность вспышки по предварительному импульсу малой мощности, излучаемому непосредственно перед подъёмом зеркала.

Управление экспозицией электронных вспышек возможно только за счёт регулировки длительности импульса, поскольку его интенсивность не поддаётся изменению[17]. Такая возможность появилась и получила широкое распространение с появлением тиристорных схем управления импульсными лампами, прерывающих свечение по достижении необходимой экспозиции. Профессиональные студийные фотовспышки позволяют плавно регулировать энергию импульса изменением его длительности. При съёмке с такими вспышками экспозиция измеряется внешним флэшметром, а регулируется изменением мощности вспышек и диафрагмой объектива. При съёмке цифровыми фотоаппаратами экспозиция зачастую подбирается методом пробной съёмки с контролем по изображению на электронном видоискателе и гистограмме.

В случае одновременного использования импульсного и непрерывного освещения экспозиция каждого из них измеряется отдельно, а результирующее значение вычисляется как сумма двух экспозиций.

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 Кудряшов, 1952, с. 84.

- ↑ 1 2 3 Общий курс фотографии, 1987, с. 125.

- ↑ Экспозиция в цифровой фотосъёмке, 2008, с. 18.

- ↑ Антон Швец. Серая карта и её использование (рус.). Записки о фотографии. Проверено 28 сентября 2015.

- ↑ Фотокинотехника, 1981, с. 18.

- ↑ Советское фото, 1985, с. 40.

- ↑ 1 2 Справочник кинооператора, 1979, с. 341.

- ↑ Общий курс фотографии, 1987, с. 219.

- ↑ Камеры и камерные каналы, 2011, с. 69.

- ↑ Кудряшов, 1952, с. 87.

- ↑ Кинофотопроцессы и материалы, 1980, с. 117.

- ↑ Общий курс фотографии, 1987, с. 41.

- ↑ Фотоаппараты, 1984, с. 80.

- ↑ Справочная книга кинолюбителя, 1977, с. 196.

- ↑ TTL-управление (рус.). Системные фотовспышки. Фототест (17 февраля 2011). Проверено 5 февраля 2013. Архивировано 11 февраля 2013 года.

- ↑ Аббревиатура в фототехнике, 1990, с. 43.

- ↑ Фотомагазин, 1995, с. 17.

Литература

- Г. Андерег, Н. Панфилов. Глава VIII. Экспонометрирование // Справочная книга кинолюбителя / Д. Н. Шемякин. — Л.,: «Лениздат», 1977. — С. 192—199. — 368 с.

- Гордийчук О. Ф., Пелль В. Г. Раздел IX. Киносъёмочное освещение // Справочник кинооператора / Н. Н. Жердецкая. — М.: «Искусство», 1979. — С. 327—353. — 440 с.

- Е. А. Иофис. Фотокинотехника. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 18—20. — 449 с.

- Н. Кудряшов. Глава V. Экспозиция при киносъёмке // Как самому снять и показать кинофильм. — 1-е изд. — М.: Госкиноиздат, 1952. — С. 84. — 252 с.

- Крис Уэстон. Экспозиция в цифровой фотосъёмке = Mastering digital exposure and HDR imaging / Т. И. Хлебнова. — М.,: «АРТ-родник», 2008. — С. 18—20. — 192 с. — ISBN 978-5-9794-0235-2.

- Фомин А. В. Глава IV. Сенситометрия // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.,: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 75—103. — 256 с. — 50 000 экз.

- А. В. Шеклеин. Система современной вспышки (рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 1995. — № 6. — С. 16—22. — ISSN 1029-609-3.

- Михаил Шульман. Автоматизация съёмочных операций (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1985. — № 10. — С. 40—46. — ISSN 0371-4284.

- М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.,: «Машиностроение», 1984. — 142 с.

Ссылки

Основы теории экспозиции для начинающих

Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения. Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это». И она была права. Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье – объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею. Она вдохновляет меня каждый день.

Треугольник экспозиции

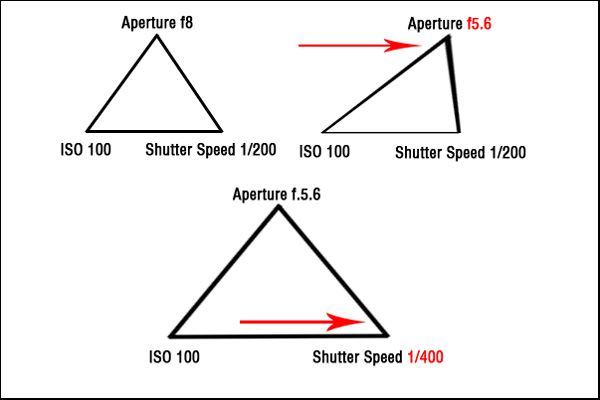

Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.

Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник – все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, — он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой. Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Диафрагма

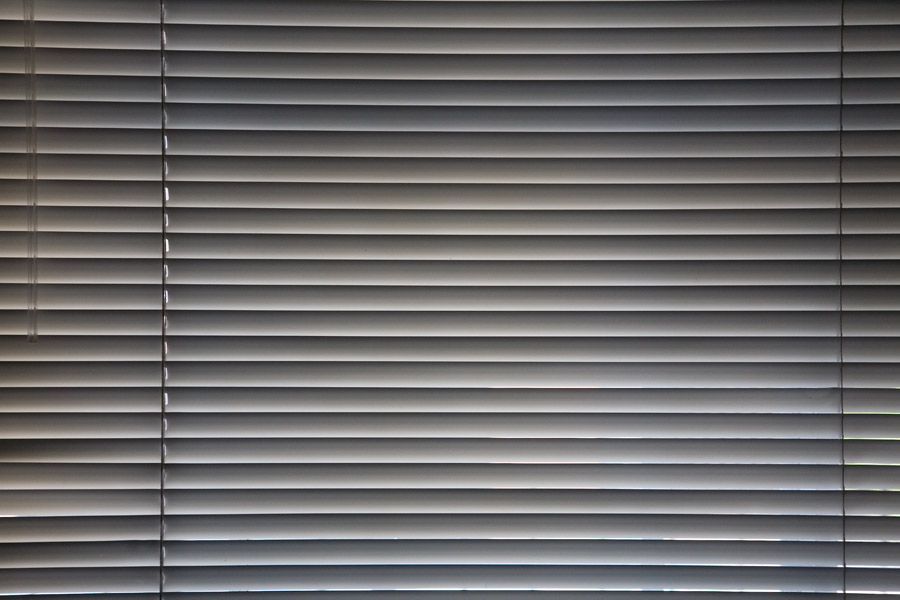

Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.

Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.

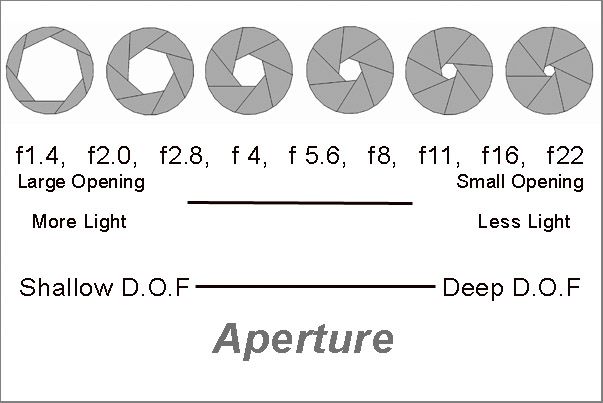

Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:

Большое отверстие ––> Маленькое отверстие

Больше света ––> Меньше света

Малая глубина резкости ––> Большая глубина резкости

Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8 — 1/8, а 1/4 больше чем 1/8. Верно? Верно.

Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому. Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0. f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.0.

На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.

Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки – чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.

Глубина резкости

Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП – аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.

Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:

Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.

Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.

Съёмка в условиях низкой освещённости

Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.

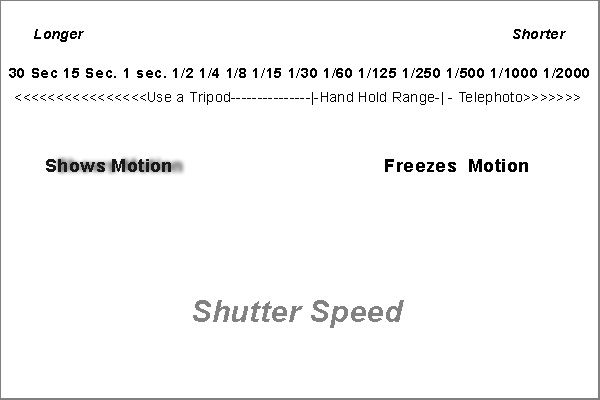

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку – удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом. При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке – необходимо использовать штатив.

Съёмка со штативом ––> Съёмка с рук ––> Съёмка с телеобъективом

Показываем движение ––> Замораживаем движение

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот — показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым. В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды. Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать? Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости. Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой. Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

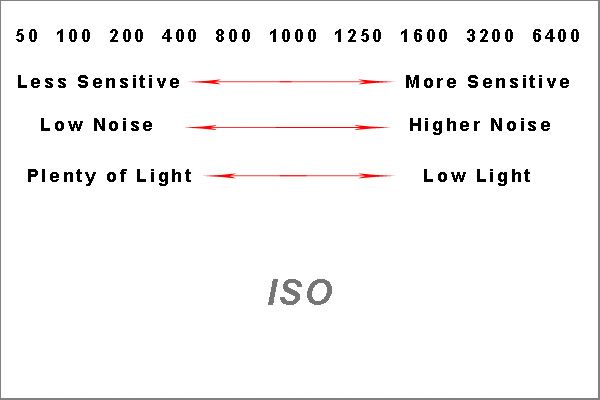

ISO (светочувствительность)

ISO – это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции. Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.

Менее чувствительная < –– > Более чувствительная

Мало шума < –– > Много шума

Много света < – > Мало света

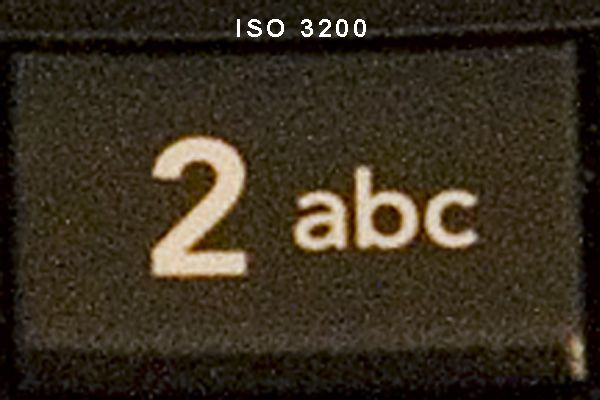

Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях. Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).

Так что наша цель – использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.

Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400. Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.

Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 – 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).

Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.

Собираем всё вместе для идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон. Динамический диапазон – это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).

Чего мы надеемся достичь – это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.

Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь. Но это может зависеть от ситуации.

Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.

Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.

Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.

Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.

Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции. Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.

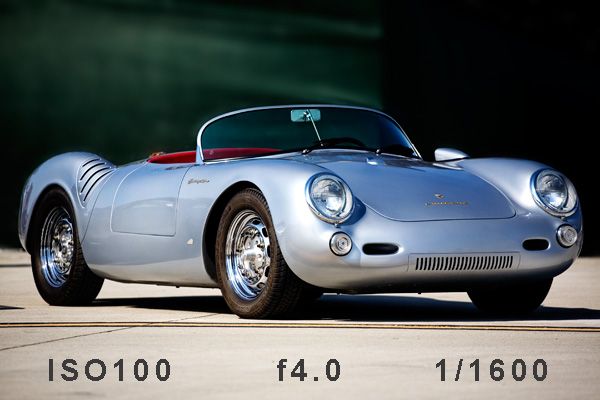

Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 — но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000! Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.

Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.

Заключение

Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.

Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно. А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.

Автор: Питер Теллон

Экспозиция в фотографии что это такое.

Поделиться статьёй:

Каждый человек, даже далекий от мира фотографии, хоть раз, но слышал об экспозиции. Настало время поподробнее о ней узнать. Освоив ее, вы сможете создавать шедевры и выделять из миллионов фотографов.

Содержание статьи:

Треугольник экспозиции

- Экспозиция – это время, в течение которого свет попадает на матрицу. Измеряется путем умножения люксов на время.

Количество света, попадающего на матрицу, зависит от ширины диафрагмы, а время, сколько этот свет будет на нее воздействовать, выдержкой. Вместе они составляют экспопару.

Еще есть значение ISO, которое отвечает, насколько матрица воспримет попадающий на нее свет, то есть степень ее чувствительность. Соответственно: увеличение чувствительности матрицы сокращает продолжительность выдержки.

Эти три значения составляют своего рода «треугольник экспозиции».

Мы рекомендуем активно использовать экспопару, а с ISO не перебарщивать. Чрезмерные значения приводят к появлению шумов на цифровой фотографии (и зерен на пленочной фотографии), которые убрать с помощью Фотошопа — проблематично. На каждой модели свой предел ISO, после которого снимки будут выходить с шумами.

Что такое нормальная экспозиция?

Итак, в большинстве случаев нам нужно корректное отображение уровня яркости (то есть – каким его видит здоровый человеческий глаз).

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Знание основ экспозиции нужно нам для того, чтобы фотографии такими, какими мы их хотим видеть. На этом моменте надо остановиться поподробнее.

Индивидуальность снимка

Какие вообще параметры снимка определяют ее индивидуальность? Яркость, контрастность, наличие теней, объема, композиционная выверенность, соотношение объекта, а также — заднего, переднего фонов, цветовая гамма, глубина резкости и так далее. Экспозиция напрямую связана с яркостью.

Мы стремимся, чтобы объекты либо выглядели так, как их видит человеческий глаз (то есть небо – темным, снег – белым, лицо не пересвеченным, трава – зеленой), либо привнести туда художественности, подчеркнув теплоту зимнего дня или прохладу летней ночи. Впрочем, последние моменты уже не относятся к экспозиции, а скорее имеют отношение к балансу белого, о котором здесь мы говорить не будем.

Так, запоминаем: экспозиция в фотографии отвечает за яркость снимка. Слишком яркие (пересвеченные) фотографии – результат переэкспозиции, слишком темные (недосвеченные) – результат недоэкспозиции. Давайте немного разберем механизм работы экспонометра.

Работа экспонометра

Экспонометр – встроенное устройство для замера экспозиции. Профессиональные фотографы используют также отдельные экспонометры.

Это устройство вымеряет, сколько нужно света для нормального экспонирования. Его данные попадают в процессор, который в свою очередь сопоставляет стремления фотографа и стандартные запросы экспонометрии. Мы можем задавать поправки на экспозицию, которые процессор учтет. Под экспозицию процессор подберет длительность выдержки и ширину диафрагмы (если речь идет об автоматическом режиме).

- Процесс экспонирования можно уподобить процессу приготовления пищи. Допустим, мы решили сварить борщ. Льем воду через воронку или наливаем из банки с широким горлышком – разница будет только в количестве времени, за которое вода нальется. Результат один: воды будет ровно столько, сколько нам нужно для приготовления блюда.

Суть экспонирования в этом же. Возьмем, к примеру, диафрагму F/2 и длину выдержки в 1/1000 секунды. Или возьмем узкую диафрагму в F/32, а выдержку удлиним до ¼ секунды. Результат будет одним и тем же, как в случае и с борщом. Яркость будет одной и той же, но специфика рисунка – немного разной, о чему мы чуть позже еще поговорим.

Вот некоторые значения экспопары.

- Выдержка:1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000

Диафрагма: f32 f22 f16 f11 f8 f5.6 f4 f2.8 f2 f1.4 f1

Экспозиция вместе с диафрагмой составляют экспопару, где изменения в одного звена пары автоматически ведут за собой изменения в другом. Вот примерно, что такое экспозиция в фотоаппарате.

Можно привести еще один интересный пример. Экспозиция подобна количеству воды, которую налили в бочку. Мы можем наполнить бочку водой доверху, можем набрать ее наполовину или вовсе оставить пустой. Тогда выдержка будет тем временем, за которое мы наливаем воду в резервуар через дырку, то есть – диафрагму. Если бочка полна наполовину – это экспозиция, стоящая на балансе. Меньше половины – снимок получается темнее, больше – светлее.

- Экспозиция в экспопаре отвечает за техническую часть, диафрагма – за художественную.

Снимая один и тот же объект, при одном и том же свете, на, допустим, диафрагму F/2.8 и длину выдержки в 1/250 или на диафрагму в F/22 и выдержку в ¼ секунды, мы получаем разные эффекты, особенно если брать движущиеся объекты. Света снимок получает одинаковое количество, но совершенно разными способами – в первом случае путем раскрытия диафрагмы, во втором – путем увеличения выдержки.

Открытая диафрагма и быстрая выдержка как бы «замораживают» (особенно хорошо этот эффект видно на примере съемок дождя или водопада. Закрытая диафрагма, наоборот – лучше показывает «текучесть» воды.

Некоторые пользовательские режимы

Помимо чисто автоматического режима, ручного и ряда полуавтоматических (с приоритетом той или иной части «треугольника») существуют своего рода «пресеты».

Пейзаж

В данном случае дифрагма раскрывается в средней степени широко (F/16 – F/18). Фотоаппарат автоматически проследит за тем, чтобы длина выдержки находилась в допустимых пределах (согласно фокусному расстоянию), а снимок не вышел смазанным. Благодаря данной величине диафрагмы, все изображение получается в фокусе, в наибольшей глубине резкости (фон не размывается).

Портрет

Данный пресет ориентирован на самые широкие значения открытой диафрагмы (F/4.0 – F/2.0). Выдержка снова контролируется аппаратом. Чтобы не вышел «пересвет», выдержка автоматически укорачивается. Здесь получается уже малая глубина резкости (или малый ГРИП), что нужно для размытия фона и для помещения в зону резкости фотографируемой модели. Результат: лицо в резкости, фон – в размытии.

Спортивный режим

Здесь ведущий параметр – выдержка. И она должна быть короткой, чтобы запечатленный бегун или теннисистка не размазались. Выдержка ставится на минимимум. Экспозицию контролирует диафрагма.

В случае с автоматическим режимом и режимом «P» у элементов экспопары — равноправие.

Полуавтоматические режимы

На камерах Canon они обозначаются как Av (A) и Tv (T).

Av (A). Приоритет диафрагмы

Это режим, где фотограф контролирует диафрагму, под которую фотоаппарат подстраивает выдержку. Этот вариант пригодится, если вы задумали полностью взять контроль над глубиной резкости (при съемке портретов, макросъемке, съемке натюрмортов, художественных пейзажных снимках), предоставив контроль за выдержкой фотоаппарату. В данном режиме вы можете проводить и экспокоррекцию (компенсацию экспозиции).

Tv (T). Приоритет выдержки

В данном случае фотоаппарат контролирует диафрагму, подстраивая ее под выставленные вами значения выдержки (по итогам замера экспозиции подбирает нужную ее длину или говорит о невозможности ее подобрать). Если вы собираетесь снимать какие-то динамичные объекты, например – водопад, ручей, автомобиль, то этот режим вам отлично подойдет. Вы выставляете нужную вам длительность выдержки, а камера подстраивает значение диафрагмы.

Ручной режим (M)

Чаще всего его обозначают как M (Manual). Здесь вы сами задаете нужные выдержку и диафрагму, а камера их отрабатывает.

Здесь вы сами все контролируете, процессор не вмешивается. Выдержка и диафрагма задаются, игнорируя данные экспонометра. Впрочем, данные экспонометра всегда можно посмотреть и сопоставить свое видение и «мнение» фотоаппарата.

Все фотоаппараты на автоматическом режиме стремятся к резкости. Пойдя наперекор этому и выставив выдержку и диафрагму самостоятельно, вы сделает аршинный шаг, который отделит вас от автором миллионов безвкусных и неинтересных фото.

Типы экспозамера

В теме «что такое экспозиция» нельзя обойти стороной такой вопрос, как экспозамер.

- Экспозамер — это способ, с помощью которой мы при съемке определяем нужную экспозицию.

На современных зеркалках стоит встроенный экспозамер, именуемый TTL. Он умеет измерять, насколько освещен снимаемый объект. Понимание того, как работает TTL приведет вас к совершенно новому уровню понимания фотомастерства. Так как это поможет вам досконально отобразить на снимке то, что вы хотите отобразить, качественно передав все элементы, нюансы цвета, специфику текстуры, игру теней, показать все максимально детализированно.

Оценочный (Матричный)

При таком экспозамере кадр разбивается на равные участки (по количеству сенсоров). Каждая зона – это мини-экспонометр, который отвечает за анализ подконтрольной ему территории, посылая данные процессору. Чем больше сенсоров, тем точнее картинка. В процессе анализа, фотоаппарат сопоставляет получившуюся картинку с различными образцами, зашитыми в его память. Отыскав адекватный вариант, он подбирает нужную экспопару.

Такой тип хорош в том случае, если нет центрального, акцентированного объекта, а характер освещенности — ровный. Как вариант – съемка низкоконтрастного пейзажа при пасмурной погоде. Данный замер обычно употребляют, когда снимают репортаж или при съемке на улице (стрит-съемка), то есть когда вам некогда особо возиться с экспозицией. Минусы: такой экспозамер часто промахивается. Портреты снимать в данном случае противопоказано, так фотоаппарат не отделяет яркость лица от яркости фона.

Центрально-взвешенный

Опять же, принимаются в расчет информация со всех сенсоров, но воз значимость данных каждого из сенсоров зависит в данном случае от того, какое место он занимает в кадре. Периферия игнорируется, а вот те данные, что сосредоточены в центре, доминируют. Этот режим замечательно подходит для съемки портрета и совершенно непригоден для пейзажа. Более того – портретная съемка состоится только в том случае, если модель будет располагаться в центре кадра. В случае с двумя моделями в кадре фотоаппарат промахнется. Можно попробовать еще поснимать в режиме «макро».

Точечный

И, наконец, король среди экспозамеров. Здесь экспозиция рассчитывается исходя из яркости небольшой зоны, которая находится по центру кадра (либо в зоне автоматической фокусировки, самой активной на имеющийся момент). Соответственно, экспонометр пропускает яркость второстепенных и третьестепенных составляющих кадра, акцентировавшись на главном объекте.

Отлично подойдет для съемки пейзажей, портретов и др. вариантов. Все, кроме сцен с динамичными объектами, ему под силу. Главное – уметь его правильно использовать. А используется он для объективов на одинаковом освещении на всей плоскости фотографии. Также этот режим подходит, когда один (центральный объект) имеет значение.

Побочные эффекты точечного замера: пересвеченные фото, наличие жестких теней. С приходом опыта, неудачных снимков у вас будет все меньше и меньше.

Минус его в том, что если снимать и наводить резкость на глаза (как обычно делается), мы рискуем получить пересвет по коже и блеклые глаза. Это к вопросу о роли экспозиции в фотографии.

Ошибка экспозамера в том, что ключевой объект не может всегда обладать отличными отражающими качествами. Значит, нужно искать плоскости средних серых тонов. Но это значит, что снимать можно только там, где асфальт и бетон.

Бывалые фотографы ухищряются носит такой с собой. И называется он «серая карта». Их производят в промышленных масштабах. Когда нужно определить экспозицию, ориентируются на такую карту. Фокусируемся так, чтобы точка фокуса находилась в карте.

Такую карту можно сделать самому, распечатав, к примеру фон окна в Фотошопе.

Как видите, экспозиция — важная составляющая фотографии. С одной стороны — суть ее работы можно легко объяснить новичку. С другой — здесь можно есть столько нюансов, которые можно изучать и изучать.

Поделиться статьёй:

экспозиция — это… Что такое экспозиция?

ЭКСПОЗИЦИЯ и, ж. exposition f., нем. Exposition <лат. expositio изложение, описание. 1. Размещение в определенной системе предметов, выставляемых для обозрения. Новая экспозиция выставки. БАС-1. || Собрание выставляемых предметов, расположенных в определенной системе, а также место, где они расположены. Расширить экспозицию музея. БАС-1. На террассе стоит академия художеств, галерея дублетов, зал экспозиций. 1818. Гальберг Письма 28. Объясним, что есть показ общих произведений ( exposition). 1821. Сумароков Прогулка 1 490. Недель шесть продолжалась экспозиция, лучше сказать многолюдная ярмарка. 1821. Там же 1 500. Французские художники советуют мне написать что-нибудь для экспозиции в Париж. 1825. С.Ф. Щедрин. // Мастера иск. 6 240. Вызывают всех работавших в какой-либо роде для большой экспозиции в Путербурге, а l’instar, видно, celle de Paris. 1829. А. Я. Булгаков — брату. // РА 1901 3 306. Чрез комиссара иметь надзор за внутренним порядком и тишиною в залах экспозиции, и чтоб не допускались в оныя люди, в неприличном виде приходящие. Роспись вещам 1829 2. На другой день подали по целой лоханке кофе, а затем пошли мы на «экспозисьон» (выставка). 22. 7. 1889. М. В. Нестеров — родным. // Н. Письма 54. 2. Часть (обычно вступительная (литературного произведения, в которой характеризуется обстановка, излагаются обстоятельства, предшествующие началу действия. Экспозиция романа. БАС-1. В первом действии экспозиция немного затянута. С.П. Жихарев 563. Книга эта есть только экспозиция, введение в поэму.., автор обещает еще две такие же большие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и увидим новые лица. Белинский «Похождения Чичикова». Все прочитанное вами есть только вступление или, говоря языком драматических писателей, экспозиции моей были. Загоскин К. П. Мирошев. Первый акт <пьесы>, обильный длиннотами резонерского свойства, едва ли не лучший по драматическому замыслу. Так называемое «exposition» вообще штука не легкая, и. г. Штеллеру она удалась бы еще больше, еслиб у него достало мастерства в подведении всех второстепенных сцен и разговоров к главному нерву. П. Бобор. Рус. театр. // Дело 1871 3 2 141. Масса публики привыкла к тому, чтобы в романе, повести, рассказе тотчас за экспозицией следовал пересказ прошлого главного действующего лица. Слово 1879 7 2 18. Некоторые элементы, особенно в самой экспозиции действия <трагедии> .. казались мне не совсем правдоподобными. Юрьев Зап. 141. || Профессор .. долго ждал, чтобы завершить свою экспозицию и законно передать слово публике. Форш 4 388. || Первый раздел музыкального произведения (сонаты, фуги), содержащий изложение основных тем. БАС-1. 3. спец. Режиссерский план осуществления постановки спектакля, кинофильма и т. п.; идейно-образный замысел постановки. После режиссерской экспозиции должен немедленно следовать репетиционный период. Юткевич Четыре беседы о кино. 4. геогр. Положение склона относительно страны света. Склон южной экспозиции. БАС-1. Свойства почвы и расположение местности (экспозиция) еще менее благоприятны для виноградарства. Обзор ман. пром. 1865 3 532. Виноградарству благоприятствует восточная экспозиция, предохраняющая от утренних заморозков и склоны «комбов», обращенные на юг. Шабо 256. Этот «остров» средиземноморской флоры .. занимает склоны южной экспозиции, т. е. северные берега < Аджарии>. Природа 1997 8 35.5. устар.?, научн. Воздействие. Бактерии страдают от действия звуковых волн высокой частоты при условии длительной экспозиции. Природа 1929 12 1067.

6. В фотографии — количество освещения, получаемого светочувствительным материалом при фотографировании. БАС-1. || Время, в течение которого объектив остается открытым. Короткая экспозиция. Время экспозиции. БАС-1. Каковы же должны быть расстояния тех сотен тысяч мелких спиральных туманностей, существование которых обнаруживается только фотографическими снимками при экспозиции несколько часов. Природа 1926 5-6 16.< Фото> камеры снабжены традиционными программами экспозиции: портрет, ландшафт, макросъемка, спортивная съемка, съемка в сумерках, съемка серией с изменением экспозиции от снимка к снимку. НИЖ 2000 2 114. — Лекс. Толль Прил. 1866: экспозиция; СИС 1937: экспози/ция.Исторический словарь галлицизмов русского языка. — М.: Словарное издательство ЭТС http://www.ets.ru/pg/r/dict/gall_dict.htm. Николай Иванович Епишкин [email protected]. 2010.

Экспози́ция (в фотографии) — произведение освещенности светочувствительной матрицы (фотоплёнки) на время освещения. Выражается в лк×с (люксах на секунды).

Фотография с выдержкой в 25 секунд

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с заданной чувствительностью получить количество света, нужное для сохранения изображения – это техническая характеристика каждой светочувствительной матрицы (фотоплёнки). Чем больше светочувствительность (ISO 50/100/200/400/800/1600/3200) матрицы (фотоплёнки), тем меньшая требуется экспозиция. Экспопара (выдержка и диафрагма) – технический синоним термина экспозиция. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля (англ. Light Field) и Foveon X3) представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам и сочетаниям элементов.

Измерение экспозиции

Измерение экспозиции (син. Замер экспозиции, Экспозамер) — это получение правильной для данных условий и для данной сцены экспопары.

Экспопара (выдержка и диафрагма в фотографии) вычисляется по результатам экспозамера с учетом эквивалентной чувствительности матрицы (чувствительности фотоплёнки), а иногда и других параметров кадра: контрастности, расстояния до объекта, фокусного расстояния.