Зрение как оно есть

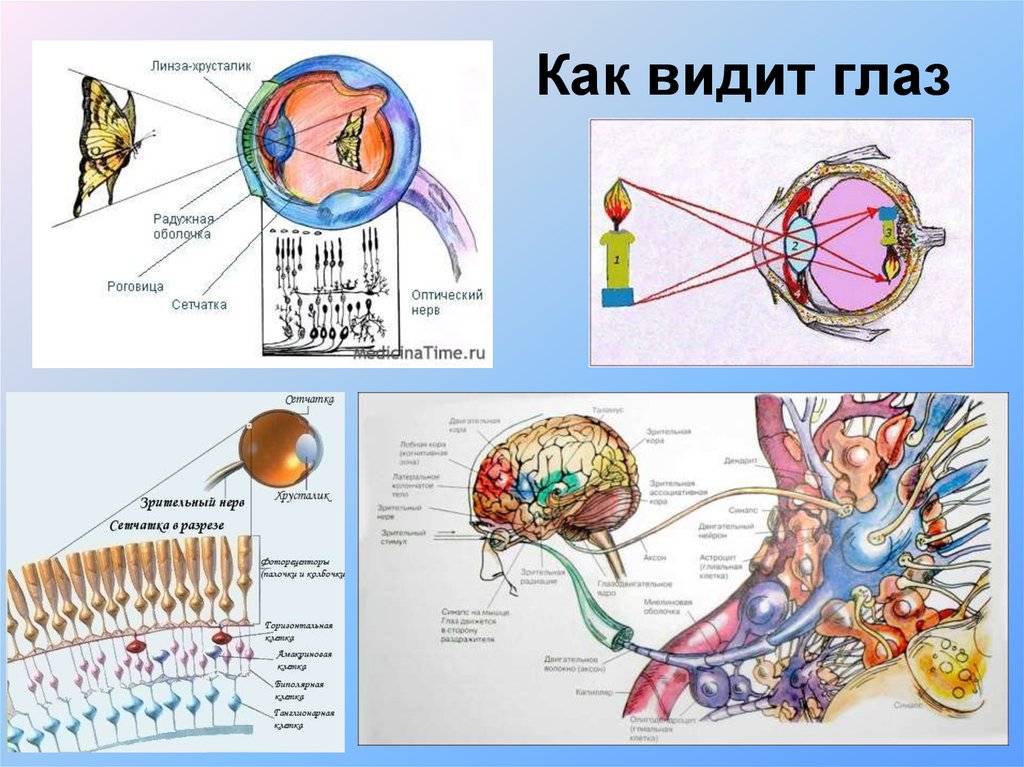

В самом простом смысле зрение — это в первую очередь два глаза, которые получают и обрабатывают информацию об окружающем нас мире. На самом деле человеческое зрение, разумеется, устроено гораздо сложнее, и информация от органов чувств (то есть глаз) проходит несколько этапов обработки: как самим глазом, так и далее — мозгом. Вместе с офтальмологической клиникой 3Z рассказываем, как зрительная система человека формирует изображение действительности, и объясняем, почему мы не видим мир перевернутым, маленьким, трясущимся и разделенным на две части.

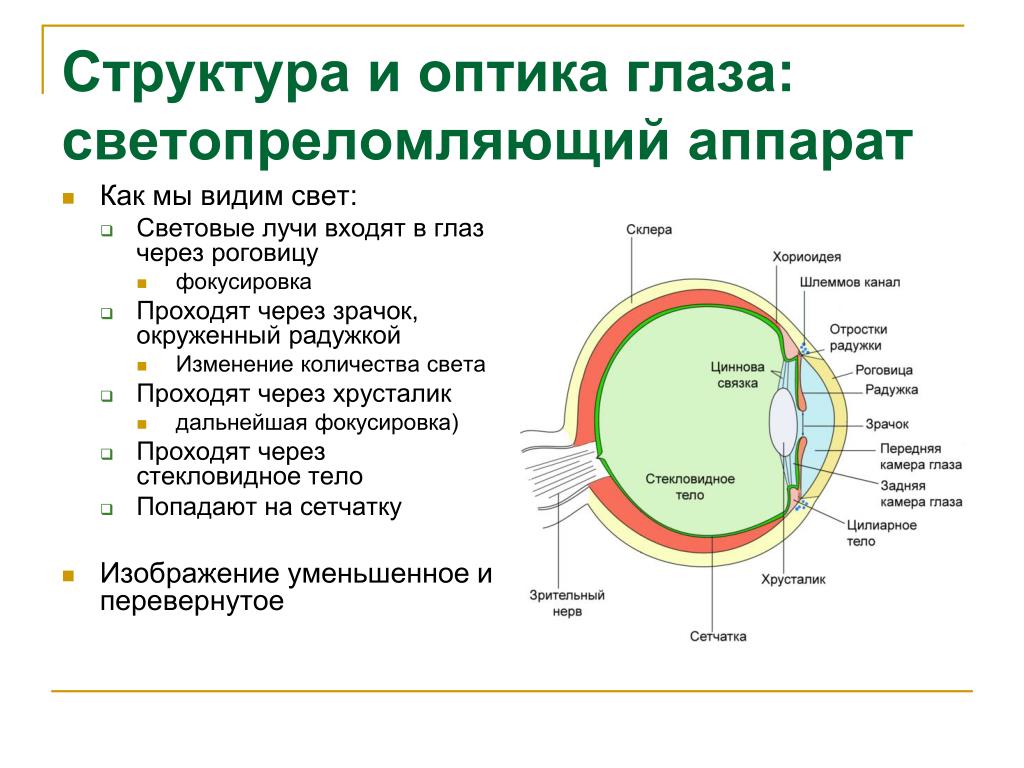

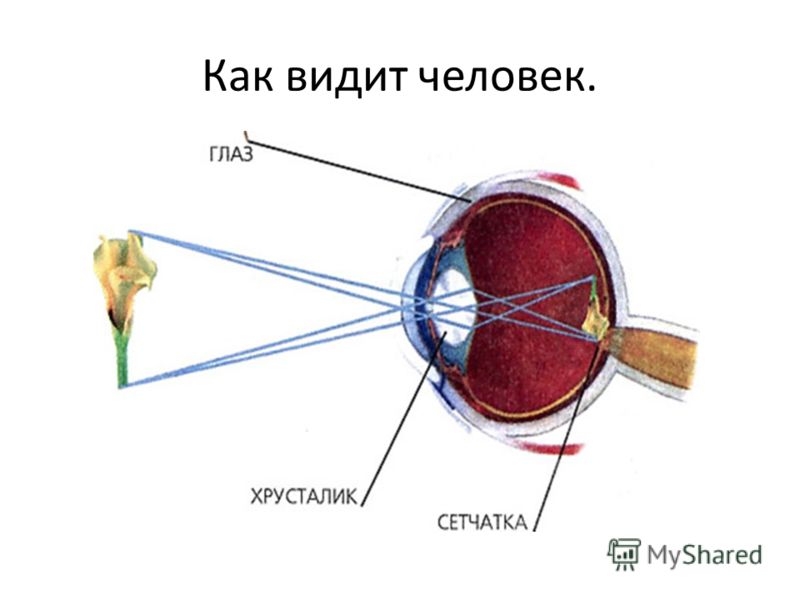

Из школьного курса физики вы можете помнить про линзы — приборы из прозрачного материала с преломляющей поверхностью, способные, в зависимости от своей формы, собирать или рассеивать попадающий на них свет. Именно линзам мы обязаны тому, что в мире существуют фотоаппараты, видеокамеры, телескопы, бинокли и, конечно, контактные линзы и очки, которые носят люди.

Первая из них — роговица, внешняя оболочка глаза, наиболее выпуклая его часть. Роговица — это вогнуто-выпуклая линза, которая принимает лучи, исходящие из каждой точки предмета, и передает их дальше через переднюю камеру, заполненную влагой, и зрачок к хрусталику. Хрусталик, в свою очередь, представляет собой двояковыпуклую линзу, по форме напоминающую миндаль или сплющенную сферу.

Двояковыпуклая линза — собирающая: лучи, проходящие через ее поверхность, собираются за ней в одну точку, после чего формируется копия наблюдаемого предмета. Интересный момент состоит в том, что изображение объекта, сформированное на заднем фокусе такой линзы, — действительное (то есть соответствует тому самому наблюдаемому предмету), перевернутое и уменьшенное. Изображение, которое формируется за хрусталиком, поэтому, точно такое же.

То, что изображение уменьшенное, позволяет глазу видеть объекты, по величине в несколько десятков, сотен и тысяч раз превосходящие его по размеру.

Этот электрический сигнал затем проходит в головной мозг, где обрабатывается отделами зрительной коры. Все вместе эти отделы отвечают за то, чтобы преобразовать сигналы о расположении фотонов — единственную информацию, которую получает сам глаз — в имеющие смысл образы. При этом мозг — система взаимосвязанная, и за то, как мы воспринимаем то, что происходит в действительности, отвечают не только наши глаза и зрительная система, но и другие органы чувств, способные получать информацию.

Подтверждение этому — эксперимент, который поставил на самом себе американский психолог Джордж Стрэттон (George Stratton) в 1896 году: ученый изобрел специальное устройство — инвертоскоп, чьи линзы также могут переворачивать изображение, на которое смотрит тот, кто их носит. В своем устройстве Стрэттон проходил неделю и при этом не сошел с ума от необходимости передвигаться в перевернутом пространстве. Его зрительная система быстро адаптировалась под измененные обстоятельства, и уже через пару дней ученый видел мир таким, каким привык видеть его с детства.

Другими словами, в мозге нет специального отдела, который переворачивает изображение, поступившее на сетчатку: за это отвечает вся зрительная система головного мозга, которая, с учетом информации от других органов чувств, позволяет нам точно определить ориентацию объектов в пространстве.

Клиники 3Z

Что касается самой сетчатки, то для того, чтобы понять, как работает зрение, нужно также подробнее рассмотреть ее функционирование и строение.Сетчатка представляет собой тонкую многослойную структуру, в которой находятся нейроны, принимающие и обрабатывающие световые сигналы от оптической системы глаза и отправляющие их друг другу и в мозг для дальнейшей обработки. Всего в сетчатке выделяют три слоя нейронов и еще два слоя синапсов, получающих и передающих сигналы от этих нейронов.

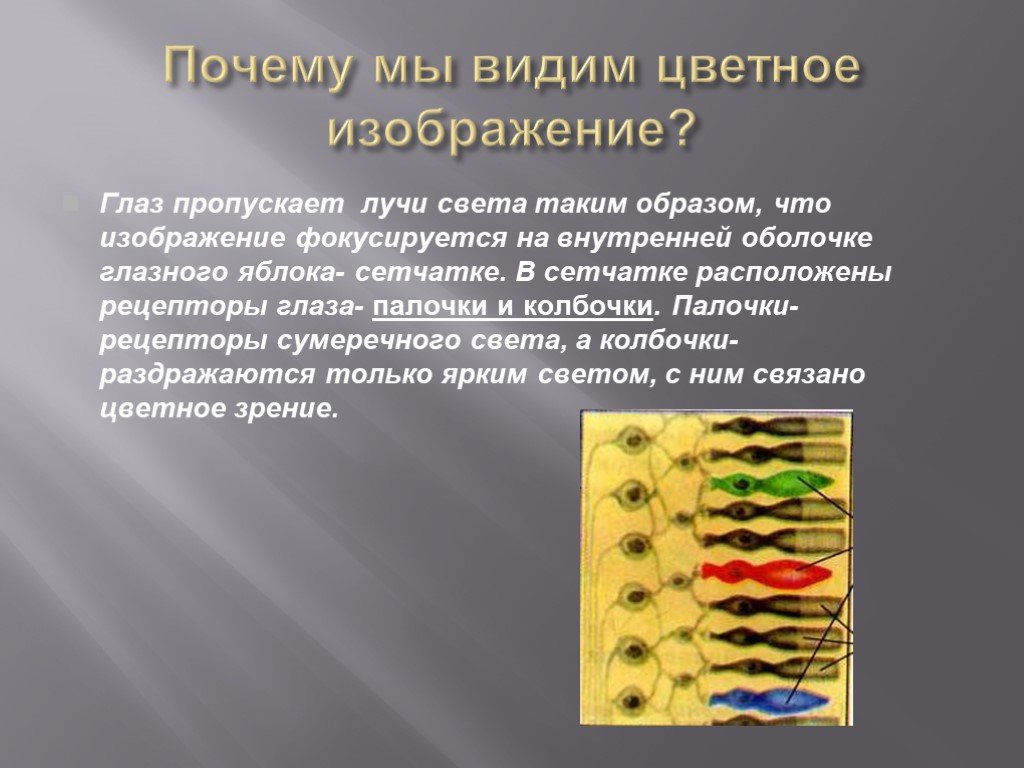

Первые и главные нейроны, участвующие в обработке светового стимула, — это фоторецепторы (светочувствительные сенсорные нейроны). Два основных вида фоторецепторов в сетчатке — это палочки и колбочки, получившие свои название за палочко- и колбочкообразную форму, соответственно. Палочки и колбочки заполнены светочувствительными пигментами — родопсином и йодопсином соответственно. Родопсин в разы чувствительнее к свету, чем йодопсин, но только к свету с одной длиной волны (около 500 нанометров в видимой области) — именно поэтому палочки, содержащие родопсин, отвечают за зрение человека в темноте: они улавливают даже мельчайшие лучи, помогая нам различать очертания предметов, при этом не позволяя точно определить их цвет.

Светочувствительный йодопсин, входящий в состав колбочек, бывает трех видов в зависимости от того, к свету с какой длиной волны он чувствителен. В нормальном состоянии колбочки человеческого глаза реагируют на свет с длинной, средней и короткой волной, что примерно соответствует красно-желтому, желто-зеленому и сине-фиолетовому цветам (а если проще — красному, зеленому и синему). Колбочек, которые содержат тот или иной вид йодопсина, в сетчатке разное количество, и их баланс как раз и помогает различать все краски окружающего мира. В случае, когда колбочек с тем или иным видом йодопсина, недостаточно или просто нет, говорят о наличии дальтонизма — особенности зрения, при котором недоступно распознавание всех или некоторых цветов. Вид дальтонизма напрямую зависит от того, какие именно колбочки «не работают», но самым распространенным у человека считается дейтеранопия — при ней отсутствуют колбочки, чей йодопсин чувствителен к свету со средней длиной волны (то есть плохо воспринимают зеленый цвет или не воспринимают его вообще).

При этом палочки и колбочки покрывают не весь соответствующий слой поверхности сетчатки: в ней присутствует так называемое слепое пятно, не содержащее светочувствительных рецепторов вообще. Так как их нет, свет в границах пятна обрабатывать нечему — именно поэтому те объекты, которые попадают в «поле зрения» слепого пятна, для человека невидимы. Зрение любого человека (к счастью или к сожалению) не позволяет увидеть эти слепые пятна, но некоторые заболевания приводят к появлению скотомы (то есть слепого участка в поле зрения) и вне соответствующего места на сетчатке.

Сигнал, получаемый и обрабатываемый фоторецепторами, затем переходит к другому слою нейронов — биполярным клеткам. Такие клетки — своеобразные посредники, которые связывают колбочки и палочки с ганглионарными клетками — нейронами сетчатки, которые генерируют нервные импульсы и затем передают их по зрительному нерву в зрительную кору головного мозга через латеральное коленчатое тело (небольшой бугорок на поверхности таламуса).

Латеральное коленчатое тело, принявшее сигналы от ганглионарных клеток сетчатки, сначала передает их первичной зрительной коре — наиболее эволюционно древней части зрительной системы головного мозга (для удобства и лаконичности ее также называют V1). В этом месте начинается формирование действительного изображения того, что происходит вокруг нас, — фотоны, принятые глазом, начинают обретать форму, и цвет, очертания, наличие движения и другие аспекты изображения превращаются в электрическую активность. В зависимости от того, что эти сигналы передают (движение объекта в пространстве или же его форму), они далее посылаются для обработки по вентральному и дорсальному пути в другие отделы зрительной коры. К примеру, средняя височная зрительная область (ее порядковый номер — пять, то есть кратко ее называют V5) считается частью дорсального пути, так как отвечает за обработку движения, а четвертая зона (V4) отвечает за обработку цвета, поэтому относится к вентральному пути.

Современные технологии помогают решить проблемы со зрением. Для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма в клиниках 3Z собраны 6 лучших мировых практик коррекции зрения: ReLEx SMILE, ReLEx FLEx, Femto Super LASIK, Super LASIK, ФРК и имплантация факичных интраокулярных линз. Каждому пациенту технология подбирается индивидуально, чтобы обеспечить наилучший результат. Поэтому острота зрения после операции часто составляет 120% или даже 150%.

Для коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма в клиниках 3Z собраны 6 лучших мировых практик коррекции зрения: ReLEx SMILE, ReLEx FLEx, Femto Super LASIK, Super LASIK, ФРК и имплантация факичных интраокулярных линз. Каждому пациенту технология подбирается индивидуально, чтобы обеспечить наилучший результат. Поэтому острота зрения после операции часто составляет 120% или даже 150%.

Отделы, отвечающие за обработку информации от органов чувств и, как мы уже выяснили, помогающие воссоздавать картину реального мира зрительной системе, — не единственные участки мозга, которые участвуют в процессе зрения. Важную роль также играет и моторная кора головного мозга, отвечающая за обработку движений. Важна моторная кора потому, что глаза все время двигаются: перемещение взгляда помогает следить за движущимся изображением или рассмотреть то, что не попадает в поле зрения целиком.

В спокойном состоянии (тогда, когда мы смотрим на статичный предмет или даже на фон) глаза все равно двигаются, совершая очень быстрые синхронные движения (до 80 миллисекунд) — саккады. Информация о том, что глазу нужно изменить положение, посылается к нему из моторной коры. Чуть раньше точно такой же (или, по крайней мере, похожий) сигнал посылается к зрительной коре в качестве так называемой «эфферентной копии». Благодаря этому зрительная кора получает информацию о том, что глаз будет двигаться, еще до того, как это движение начнется — это помогает зрительной коре игнорировать возможные мелкие движения.

Информация о том, что глазу нужно изменить положение, посылается к нему из моторной коры. Чуть раньше точно такой же (или, по крайней мере, похожий) сигнал посылается к зрительной коре в качестве так называемой «эфферентной копии». Благодаря этому зрительная кора получает информацию о том, что глаз будет двигаться, еще до того, как это движение начнется — это помогает зрительной коре игнорировать возможные мелкие движения.

Наконец, осталось разобраться еще с одним моментом — тем, почему картинка действительности, которую мы видим, не разделена на две части. У человека, как и других позвоночных, одна пара глаз. Расположены они достаточно близко друг к другу: отверстия в глазницах черепа обеспечивают расположение глаз таким образом, что у каждого из глаз, с одной стороны, свое поле зрения (около 90 градусов на каждый глаз — то есть чуть больше 180 всего), а с другой — по 60 градусов центрального поля зрения, которые пересекаются с каждого глаза. Благодаря этому пересечению, изображения, получаемые одним и другим глазом, складываются в одно изображение в центре общего поля зрения. То же пересечение полей зрения обеспечивает нам стереоскопическое (или бинокулярное) зрение и способность воспринимать глубину. Бинокулярность зрения теряется при некоторых формах косоглазия — и при них же теряется нормальная возможность воспринимать глубину.

То же пересечение полей зрения обеспечивает нам стереоскопическое (или бинокулярное) зрение и способность воспринимать глубину. Бинокулярность зрения теряется при некоторых формах косоглазия — и при них же теряется нормальная возможность воспринимать глубину.

Поэтому механизм того, как формируется в нашем мозге изображение действительности, — это не только оптика и химические реакции, происходящие на сетчатке. Важнейшую роль в создании этой картинки играет наш мозг — причем не только зрительная кора, которая делает фигуры объемными, отделяет их от фона и раскрашивает в нужные цвета, но и остальные отделы, которые отвечают за жизненно важные функции.

В клинике 3Z работают со всеми видами нарушения зрения, возникающими из-за неправильной формы глаза (близорукость и дальнозоркость) или чрезмерной кривизны роговицы (астигматизм). До 15 июля коррекцию зрения в 3Z можно сделать в рассрочку без предварительного взноса и переплат.

Акция действует на все виды лазерной коррекции зрения, а также на имплантацию факичных интраокулярных линз (ФИОЛ).

Елизавета Ивтушок

секреты человеческого зрения — 14.04.2022 — Статьи на РЕН ТВ

Природа наградила нас великим подарком — зрением. С его помощью мы получаем почти всю информацию об окружающем мире. Глаза человека — важнейшие из органов чувств, однако с их устройством знакомы далеко не все. На какие чудеса способен человеческий глаз? Что за опасности ему угрожают? Об этом рассказывает программа «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ.

Видеть мозгом

Глаза — лишь часть зрительного аппарата, центр которого находится у нас в голове.

«В головном мозге есть центр, который отвечает за зрение, там происходит формирование картинки. В глазном яблоке есть сетчатка, которая перерабатывает свет в нервный импульс и передает его дальше по зрительному нерву. По зрительным путям импульс переходит в зрительный центр мозга», — объясняет врач-офтальмолог Кристина Горбачева.

Сетчатка глаза — сложнейший анализатор, контактирующий с внешним миром и соединяющийся с мозгом посредством зрительного нерва.

Фото: © Скриншот с видео

«На сетчатке, на глазном дне есть диск зрительного нерва. Нервы переплетаются в головном мозгу, образуя так называемый перекрест или хиазму. Зрительный образ формируется в затылочной коре головного мозга», — говорит врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Анна Орлова.

Перевернутая картинка

Кстати, картинка, которую передают глаза, изначально перевернута.

«Обратный поворот происходит в мозгу. Раньше считалось, что новорожденные дети видят перевернутую картинку. На самом деле у них просто низкое зрение. Изначально они видят буквально на расстоянии 30 сантиметров, но с возрастом это расстояние увеличивается», — отмечает Горбачева.

Картинка переворачивается из-за естественных выпуклых линз глазного аппарата — хрусталика и роговицы. Световой луч, проходящий через собирающую линзу, преломляется, и световой пучок сходится. В результате изображение с обратной стороны перевернуто.

Аккомодация

Чем дальше от нас находится предмет, тем сильнее сплющивается хрусталик. Когда предмет приближается к глазу, мышца хрусталика напрягается и сжимается. Хрусталик принимает более выпуклую форму, что называется аккомодацией.

Когда предмет приближается к глазу, мышца хрусталика напрягается и сжимается. Хрусталик принимает более выпуклую форму, что называется аккомодацией.

Фото: © globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

«Функция аккомодации нужна, чтобы читать, писать, смотреть на короткие расстояния. Но постоянный взгляд «вблизи» вызывает трансформацию глазного яблока. Все больше близоруких людей появляется, потому что глазное яблоко меняет форму. Близорукость — это чаще всего удлинение глаза в передне-заднем направлении. Если в норме глаз шаровидный, то у близоруких людей он меняет форму на более удлиненную», — рассказывает врач-офтальмолог Мария Нгакуту.

Но если мышца будет парализована, то не сможет сдавливать хрусталик, и человек ничего не увидит у себя под носом. Такое состояние возможно вследствие серьезных отравлений — к примеру, ботулотоксином или атропином. Тот же эффект, только кратковременный, используют офтальмологи, чтобы осмотреть глазное дно. Они закапывают препараты, вызывающие временный паралич аккомодации, и зрачок расширяется. Если посветить лампой прямо в глаз, он не сузится, а сохранит прежний размер.

Если посветить лампой прямо в глаз, он не сузится, а сохранит прежний размер.

Ложная близорукость

В наше время часто встречается спазм аккомодации, то есть ложная близорукость из-за усталости глаз. Причина — долгое напряжение из-за гаджетов или работы с мелкими предметами. Все это время мышца сдавливает хрусталик. В итоге она спазмируется и больше не может расслабиться самостоятельно. Хрусталик остается выпуклым, а значит, видеть вдаль глаз перестает. Но ему можно помочь тренировкой.

Фото: © Скриншот с видео

«Располагаем шариковую ручку или указательный палец на расстоянии 10-15 сантиметров от глаза, подходим к окну и начинаем тренировку. Переводим зрение на близкий предмет и на далеко расположенный. Мышцы начинают сокращаться, расслабляться. Но вы должны понимать, что зрение это не восстановит. Если есть истинная близорукость, нужна коррекция — очковая, контактная, либо любой другой вид», — утверждает врач-офтальмолог Шакир Кудлахмедов.

Фотоаппараты в черепе

Но даже несмотря на такие досадные неприятности, человеческий глаз совершеннее фотоаппарата почти во всех отношениях.

«У нас есть палочки и колбочки, всего порядка 137 миллионов фоторецепторов. Для примера: современный цифровой фотоаппарат имеет порядка 10 миллионов «параметров», соотносимых с палочками, колбочками в глазу», — поясняет Орлова.

Однако, кое в чем мы все же уступаем технике. Фотоаппарат фиксирует постоянное изображение, а на сетчатке глаза изображение существует лишь в течение 16-й доли секунды. Затем появляется следующая картинка, способная перекрыть предыдущую, и глаз упускает детали. Именно поэтому часто возникают споры, кто из бегунов первым пришел к финишу.

Фото: © globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Последовательность смены образов может вызывать остаточное изображение на сетчатке. Вследствие именно этого феномена мы видим светящийся след за быстродвижущимися машинами с горящими фарами. Такой же эффект создается, когда человек размахивает факелом.

Катаракта

Катарактой называют любое помутнение глазного хрусталика. Оно может появиться, в том числе, из-за пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей. Чаще всего катаракту вызывают возрастные изменения внутри хрусталика. В каком возрасте произойдут такие изменения и произойдут ли они вообще, зависит от особенностей организма. У одних даже в 90 лет хрусталик прозрачный, а другим уже в 40 приходится идти к специалистам.

Чаще всего катаракту вызывают возрастные изменения внутри хрусталика. В каком возрасте произойдут такие изменения и произойдут ли они вообще, зависит от особенностей организма. У одних даже в 90 лет хрусталик прозрачный, а другим уже в 40 приходится идти к специалистам.

«Эффективной профилактики не существует. Лечение катаракты только хирургическое», — предупреждает Горбачева.

Современная медицина позволяет заменить старый помутневший хрусталик на новый, искусственный. Раньше его просто удаляли. При этом зрение ухудшалось, но не исчезало полностью.

Синдром сухого глаза

Ощущение дискомфорта — песка в глазах, сухости и жжения — может быть постоянным. Такое состояние известно как синдром сухого глаза.

Фото: © globallookpress.com/Jodi & Jake/moodboard

«Это многофакторное заболевание, достаточно актуальная проблема на сегодняшний день. Самые распространенные причины возникновения синдрома сухого глаза — работа за компьютером. Когда мы работаем за экраном, мы моргаем реже», — объясняет офтальмолог.

Моргать чаще мы начинаем, нервничая или испытывая дискомфорт в глазах. Как правило, оба глаза делают это одновременно. В среднем человек моргает примерно 10-15 раз за минуту. Рефлекторный процесс происходит мгновенно, ведь отвечающие за моргание мышцы — самые быстрые в организме. Этот рефлекс увлажняет глаза и защищает их от инородных тел. Ели мы редко моргаем, глаз пересыхает. Впрочем, указанный синдром может иметь и другие причины.

«Чаще всего это работа в помещении, где нередко сухой воздух. Может влиять быстрое испарение и недостаточное смачивание глазной поверхности. Синдром может быть связан с нарушением выработки каких-либо компонентов слезы, например, с нарушением работы мейбомиевых желез. Эти состояния требуют наблюдения и лечения», — говорит Горбачева.

По ее словам, синдром сухого глаза обуславливается и системными заболеваниями. Возникшие проблемы лучше обсуждать с врачом.

Еще больше о том, как устроен этот мир, самые интересные факты и истории смотрите в программе «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. Новые выпуски смотрите на РЕН ТВ.

Новые выпуски смотрите на РЕН ТВ.

Как мы видим мир

Кэтрин А. Сандерсон, Амхерстский колледж

То, как мы воспринимаем мир, часто определяется не столько нашей объективной реальностью, сколько психологическими факторами, влияющими на нашу интерпретацию мира. Ведь мы не просто ощущаем различные образы, звуки, вкусы и запахи, мы воспринимаем их определенным образом. Мы не просто принимаем все сенсорные данные как отдельные части. Вместо этого мы организуем эти ощущения в значимые единицы восприятия.

Восприятие начинается всякий раз, когда мы выбираем что-то, на что мы собираемся обратить внимание в данной среде. (Изображение: Pogonici/Shutterstock)Оптические иллюзии

Наше восприятие обычно соответствует нашим ощущениям. Однако в случае иллюзий восприятия ошибки в процессе восприятия приводят к ложным или вводящим в заблуждение впечатлениям.

В иллюзии Понцо две горизонтальные линии одинакового размера расположены одна над другой внутри двух вертикальных линий, которые сходятся в верхней части изображения. Мы воспринимаем верхнюю горизонтальную линию как большую, чем нижняя из-за эффекта сходящихся вертикальных линий.

Мы воспринимаем верхнюю горизонтальную линию как большую, чем нижняя из-за эффекта сходящихся вертикальных линий.

В иллюзии Мюллера-Лайера две одинаковые горизонтальные линии имеют две более короткие линии на обоих концах — в одном случае они направлены наружу, а в другом — внутрь. Мы воспринимаем тот, у которого линии выходят наружу, как более длинный, чем тот, у которого линии идут внутрь.

Одной из самых известных оптических иллюзий в реальном мире является мираж пустыни, который выглядит как лужа воды, появляющаяся на горизонте. Мираж — это естественная иллюзия, возникающая, когда земля очень горячая, а воздух очень холодный. Когда световые лучи проходят через холодный воздух и попадают в горячий воздух прямо над землей, волны преломляются или отклоняются назад к небу, прежде чем достигнуть нашего глаза. Итак, на самом деле мы видим искаженное изображение голубого неба, и это то, что кажется водой. Наш мозг предполагает, что свет распространяется по прямой линии, как это обычно и бывает, и поэтому мы видим то, что кажется водой на земле.

Эта статья взята непосредственно из видео серии Введение в психологию . Смотрите прямо сейчас на Wondrium .

Процесс сенсорной редукции

Восприятие начинается всякий раз, когда мы выбираем что-то, на что собираемся обратить внимание в данной среде, потому что во всех ситуациях мы окружены гораздо большим количеством сенсорной информации, чем мы можем превратить в восприятие.

Этот процесс сенсорного сокращения, также известный как избирательное внимание, включает в себя фильтрацию и внимание только к нашим сенсорным сообщениям с наивысшим приоритетом. Итак, если мы на коктейльной вечеринке, мы можем сосредоточиться на разговоре, который мы ведем, и игнорировать другие ощущения вокруг нас.

То, чем именно занимается мозг, зависит от психологических факторов, таких как потребности, желания и ожидания.

Если мы действительно голодны, мы можем меньше внимания уделять разговору, который у нас есть, и вместо этого сосредоточиться на попытке поймать взгляд человека, проходящего мимо подноса с закусками.

Этот процесс избирательного внимания облегчается специализированными нейронами в мозгу, которые реагируют только на определенные характеристики зрительных стимулов: углы, формы, края или движения.

Организация сенсорной информации

После того, как мы выяснили, на что мы хотим обратить внимание в данной ситуации, на сознательном или бессознательном уровне, мы также должны систематизировать эту информацию осмысленным образом. Мы должны воспринимать объекты как отдельные от других раздражителей и как имеющие отчетливую и осмысленную форму.

В начале 20-го века так называемые гештальт-психологи одними из первых начали изучать, как разум организует ощущения в перцептивные гештальт — немецкое слово, означающее форма или форма . Они признали, что мы автоматически организуем изолированные объекты, которые видим в мире, чтобы сформировать более связное целое. Самый фундаментальный гештальт-принцип организации — это наша способность отличать объект от его окружения — фигуру от фона.

Перцептивное переключение

Изображения, допускающие более одной возможности, показывают, как наше восприятие организует то, что мы видим. (Изображение: Питер Гермес Фуриан/Shutterstock)Черно-белые изображения часто используются для иллюстрации неожиданных переключений между тем, что воспринимается как передний план, и тем, что воспринимается как фон.

Классическую иллюстрацию проблемы фигуры-фона можно представить в виде двух черных силуэтов людей, стоящих лицом друг к другу, с белым фоном между ними. Но это же изображение можно рассматривать как белую вазу с черным цветом по обе стороны, выступающим в качестве фона. Изображения, допускающие более одной возможности, показывают, как наше восприятие организует то, что мы видим.

Более сложная версия этого перцептивного переключения возникает на изображениях, искусно сконструированных таким образом, чтобы вы могли воспринимать две разные фигуры в одной и той же области, в то время как фоновая область остается неизменной. Один известный пример изображает одно изображение молодой женщины с обнаженной шеей, смотрящей в сторону, а другое — пожилой женщины в профиль, с большим лицом, гораздо большим носом и подбородком.

Один известный пример изображает одно изображение молодой женщины с обнаженной шеей, смотрящей в сторону, а другое — пожилой женщины в профиль, с большим лицом, гораздо большим носом и подбородком.

В обоих этих примерах мозг решает, как определить фигуру (то, на чем следует сосредоточиться) и как определить фон (то, что следует игнорировать).

Группировка на основе признаков

Другие гештальт-принципы организации восприятия сосредоточены на том, как мы автоматически группируем стимулы вместе на основе различных признаков. Эти функции могут включать сходство, близость, непрерывность и завершенность.

Один из фундаментальных вопросов заключается в том, является ли наша способность упорядочивать сенсорную информацию врожденной или же эта способность развивается со временем, с опытом в мире.

Люди, слепые от рождения, но позже перенесшие операцию и обретшие способность видеть, предполагают, что некоторые зрительные способности, такие как способность видеть цвет, являются результатом фундаментальных биологических процессов. Но другие способности, такие как распознавание объектов, похоже, требуют опыта в мире.

Но другие способности, такие как распознавание объектов, похоже, требуют опыта в мире.

Общие вопросы о восприятии

В: Как возникает мираж?

Пустынный мираж — это реальная оптическая иллюзия. Это происходит, когда земля очень горячая, а воздух очень холодный. Когда световые лучи проходят через холодный воздух и попадают в горячий воздух прямо над землей, волны преломляются или отклоняются назад к небу, прежде чем достигнуть нашего глаза. Итак, на самом деле мы видим искаженное изображение голубого неба, и это то, что кажется водой. Наш мозг предполагает, что свет распространяется по прямой линии, как это обычно и бывает, и поэтому мы видим то, что кажется водой на земле.

В: Что такое снижение чувствительности?

Процесс сенсорной редукции, также известный как избирательное внимание, включает фильтрацию и внимание только к нашим сенсорным сообщениям с наивысшим приоритетом.

В: Как мы организуем изолированные объекты, чтобы сформировать более связное целое?

Мы автоматически организуем изолированные объекты, которые мы видим в мире, чтобы сформировать более связное целое. Мы группируем стимулы вместе на основе различных признаков. Эти функции могут включать сходство, близость, непрерывность и завершенность.

Продолжайте читать

Восприятие и убеждения не являются реальностью

Моторная теория восприятия речи: когда мы слышим сердитые звуки

Восприятие движения — как мы воспринимаем движение в нашем мире

Как вы видите мир? Люди с творческим характером действительно видят вещи по-другому

Как вы видите мир?

Что такого особенного в творчестве, таком как картина или музыкальное произведение, которое вызывает у нас трепет и восхищение? Это волнение от того, что нам показывают что-то новое, что-то другое, что-то, что видел художник, чего не видели мы?

Как выразился Пабло Пикассо:

Другие видели то, что есть, и спрашивали, почему.

Я увидел, что может быть, и спросил, почему бы и нет.

Идея о том, что одни люди видят больше возможностей, чем другие, занимает центральное место в концепции творчества.

Психологи часто измеряют креативность с помощью задач на дивергентное мышление. Это требует, чтобы вы использовали как можно больше обычных предметов, таких как кирпич. Люди, которые видят многочисленные и разнообразные способы использования кирпича (скажем, гроб для похоронной диорамы куклы Барби), оцениваются как более творческие, чем люди, которые могут придумать только несколько распространенных применений (например, для строительства стены).

Аспект нашей личности, который, по-видимому, стимулирует наше творчество, называется открытостью опыту или открытостью. Среди пяти основных личностных качеств именно открытость лучше всего предсказывает эффективность решения задач, связанных с дивергентным мышлением. Открытость также предсказывает творческие достижения в реальном мире, а также участие в повседневных творческих занятиях.

Как объясняют Скотт Бэрри Кауфман и Кэролин Грегуар в своей книге «Wired to Create», креативность открытых людей проистекает из «стремления к когнитивному исследованию своего внутреннего и внешнего мира».

Это любопытство к изучению вещей со всех сторон может привести к тому, что люди с высокой открытостью смогут увидеть больше, чем средний человек, или, как выразилась другая исследовательская группа, обнаружить «сложные возможности, дремлющие в так называемой «знакомой» среде».

Креативное видение

В нашем исследовании, опубликованном в Journal of Research in Personality, мы обнаружили, что открытые люди не просто смотрят на вещи с другой точки зрения, они действительно видят вещи иначе, чем средний человек.

Мы хотели проверить, связана ли открытость с феноменом зрительного восприятия, называемым бинокулярным соперничеством. Это происходит, когда каждому глазу одновременно предъявляются два разных изображения, например, красное пятно для правого глаза и зеленое пятно для левого глаза.

Наблюдателю кажется, что изображения периодически перескакивают с одного на другое. В какой-то момент воспринимается только зеленое пятно, а в следующий момент только красное пятно — каждый стимул кажется конкурирующим с другим (см. иллюстрацию ниже).

Задача бинокулярного соперничества. Предоставлено автором:

Любопытно, что участники исследований бинокулярного соперничества иногда видят слитые или перемешанные комбинации обоих изображений (см. средний кадр выше). Эти моменты «подавление соперничества», когда оба образа сразу становятся доступными для сознания, кажутся почти «творческим» решением проблемы, представленной двумя несовместимыми стимулами.

В ходе трех экспериментов мы обнаружили, что открытые люди видели слитые или перемешанные изображения дольше, чем средний человек. Кроме того, они сообщили, что наблюдали это еще дольше, когда испытывали состояние позитивного настроения, похожее на те, которые, как известно, повышают креативность.

Наши результаты показывают, что творческие наклонности открытых людей простираются вплоть до базового визуального восприятия. У открытых людей визуальный опыт может быть принципиально иным, чем у обычного человека.

У открытых людей визуальный опыт может быть принципиально иным, чем у обычного человека.

Видение вещей, которые другие упускают из виду

Другой известный феномен восприятия называется слепотой по невниманию. Люди испытывают это, когда они настолько сосредоточены на чем-то одном, что полностью перестают видеть прямо перед глазами что-то другое.

В известной иллюстрации этого сбоя восприятия участников попросили посмотреть короткое видео, где люди бросают друг другу баскетбольный мяч, и отследить общее количество передач между игроками в белом.

Попробуйте сами, прежде чем читать дальше!

Подсчитайте баскетбольные передачи между игроками в белом.

Во время видео человек в костюме гориллы выходит на центр сцены, немного бьет себя в грудь, а затем снова уходит. Ты видел это? Если нет, вы не одиноки. Примерно половина из 192 участников первоначального исследования совершенно не видели фигуру в костюме.

Но почему в этом исследовании у одних людей наблюдалась слепота по невнимательности, а у других — нет? Ответ на этот вопрос пришел в недавнем последующем исследовании, показывающем, что ваша склонность к слепоте по невнимательности зависит от вашей личности: открытые люди чаще видят гориллу в видеоклипе.

В очередной раз кажется, что у людей с высокой открытостью в сознательное восприятие прорывается больше визуальной информации — они видят то, что другие отсеивают.

Открытие нашего разума: чем больше, тем лучше?

Может показаться, что открытым людям повезло больше, чем нам. Но могут ли люди с нетворческим характером расширить свой ограниченный кругозор, и хорошо ли это?

Появляется все больше свидетельств того, что личность податлива, и увеличение открытости наблюдалось в ходе когнитивных тренировок и исследований эффектов псилоцибина (психоделического соединения в волшебных грибах).

Открытость также возрастает для студентов, решивших учиться за границей, что подтверждает идею о том, что путешествия расширяют кругозор.

Но есть и темная сторона «проницаемости сознания», которая характеризует открытых людей. Открытость была связана с аспектами психического заболевания, такими как склонность к галлюцинациям.

Таким образом, несмотря на свою привлекательность, между тем, чтобы увидеть больше, и тем, чего нет, может быть скользкая дорожка.