Фотография. Урок физики в 9-м классе

Цель урока: рассмотреть устройство фотоаппарата и принцип его действия, дать понятие фотографии, ознакомить с историей возникновения фотографии.

Оборудование: Фотоаппарат “Киев”, презентация “Фотография”.

I. Новая тема:

Начнем с определения: фотоаппарат – устройство для получения оптических изображений на фотопленке или фотопластинке.

В последнее время цифровые фотоаппараты и фотокамеры стремительно вытесняют из нашей жизни обыкновенные оптические. Но на нашем уроке мы рассмотрим устройство и принцип действия именно оптического фотоаппарата, а также познакомимся с историей его создания.

1. Камера-обскура (слайд 2)

Арабский ученый Альхазен (965-1039 гг) изобрел камеру-обскуру,

с помощью которой можно было рассматривать и

зарисовывать изображения. Камера представляла

собой ящик, в одной из стенок которой находилось

увеличительное стекло.

Позже появился мегаскоп – разновидность камеры-обскуры (слайд 3).

В 1600 году немецкий астроном Иоганн Кеплер наблюдал солнечное затмение с помощью камеры-обскуры.

Камерой-обскурой пользовались до середины XIX века (слайд 4).

Такой способ закрепления изображения был долгим, и совершенно не годился для того, чтобы запечатлеть быстро движущиеся предметы.

2. Дагеротипия.

Надо было добиться, чтобы само изображение, созданное светом, навсегда осталось на бумаге.

Изобретение фотографии произошло почти 200 лет

тому назад во Франции. Открытие фотографии

принадлежит не одному, а двум изобретателям: Нисефору

Ньепсу и Луи Дагеру (слайд 5). Каждый из них

внес свой вклад в изобретение.

Каждый из них

внес свой вклад в изобретение.

До 1813 года Ньепс работает над улучшением процесса литографии, которая была изобретена незадолго до этого. Литографические изображения получали с помощью специального литографического камня, куда наносился рисунок (как современная печать). Затем он начал проводить химические эксперименты, стремясь добиться того, чтобы за художника рисовал свет. Ньепсу удалось изобрести специальный состав, чувствительный к свету. Нанося его на пластины из стекла или меди, Ньепс затем засвечивал их в течение нескольких часов. Таким образом можно было получать гравюрные копии. А помещая пластины в камеру-обскуру, изобретателю удавалось получать “отражение видимого мира”.

Первое изображение было сделано в 1822 году, но не сохранилось. До наших дней дошла только одна работа Ньепса

“Выдержка” составляла 8 часов, и

поэтому солнце успело осветить обе стороны

здания, которое снимал Ньепс.

“Выдержка” составляла 8 часов, и

поэтому солнце успело осветить обе стороны

здания, которое снимал Ньепс.В 1827 году Ньепс встретился с богатым художником Луи Дагером (слайд 5). Они стали партнерами и подписали контракт на 10 лет. Путем проведения химических опытов Дагер усовершенствовал процесс проявления и закрепления изображений, начатый Ньепсом. Используя камеру-обскуру, он научился получать на серебряных пластинах устойчивые снимки с натуры. Эти фотографии Дагер назвал в честь себя дагеротипами, постаравшись затемнить тем самым роль своего компаньона Ньепса. 19 августа 1839 года известный французский ученый Француа Араго на заседании двух Академий – наук и изящных искусств, сообщил об изобретении фотографии.

Съемка на дагерротип была тяжким испытанием

для снимаемого – ведь ему требовалось, не

шевелясь, сидеть под прямыми лучами солнца около

20 минут. Моргать разрешалось (из-за длительности

всего процесса это никак не сказывалось на

результате).

На снимке Дагера, сделанном в 1839 году (слайд 7), парижский бульвар. На снимке впервые запечатлен человек на улице. Найдите его (чистильщик обуви). Ответьте на вопрос – почему на снимке не получились другие люди? (Выдержка при съемке была очень большой – несколько минут, поэтому на фотографии вышло только то, что в течение этого времени оставалось неподвижным)

3. Каллотипия.

Англичанин Уильям Тальбот (слайд 8) объявил

о своем способе получения изображений в

камере-обскуре в том же году, что и француз Дагер.

Но способ английского изобретения был иным.

Тальбот, ученый с художественными наклонностями,

назвал свое изобретение “каллотипией” (от

греческого слова “каллос” — красота).

Изображение в камере-обскуре получалось на

бумаге, пропитанной светочувствительными

солями. Именно способ Тальбота положил начало

той фотографии, которую мы знаем сегодня.

4. Фотоаппарат.

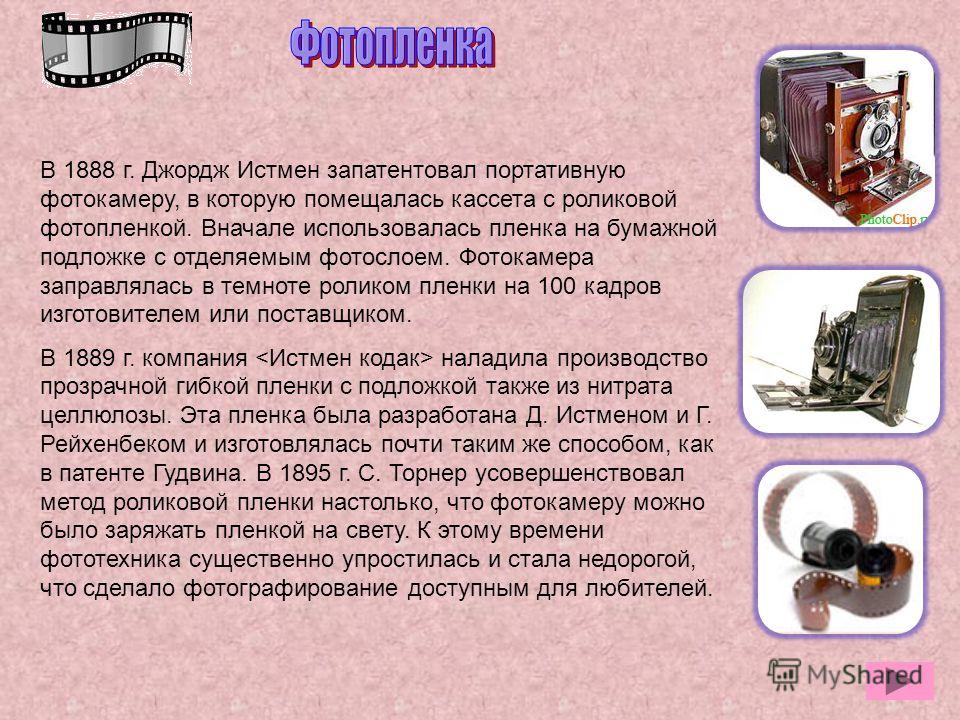

За время своего развития фотоаппарат претерпел значительные изменения (слайд 9).

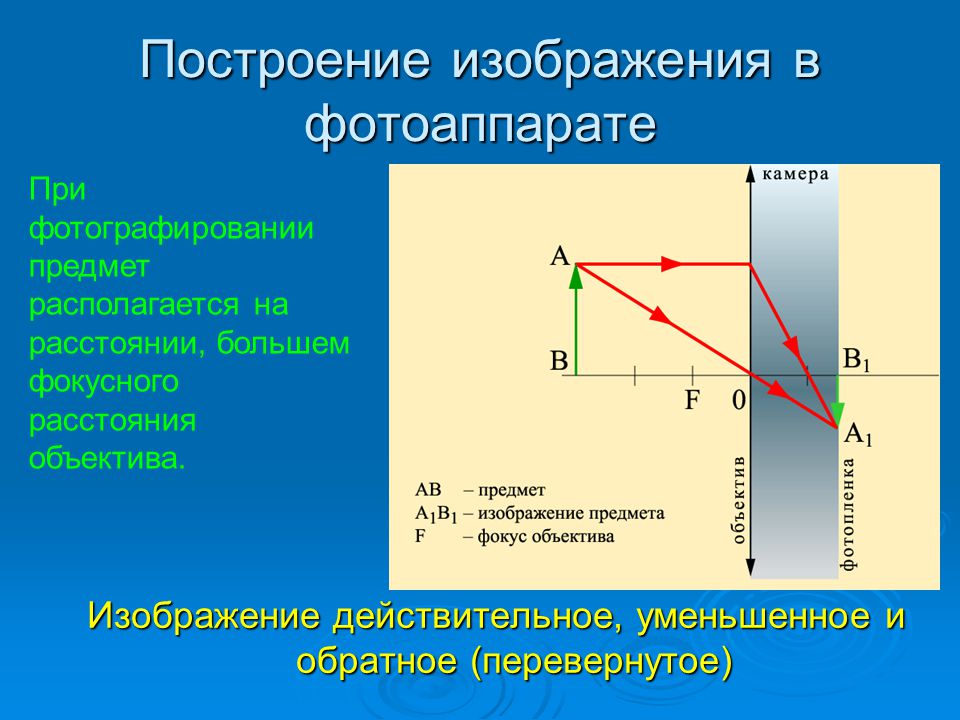

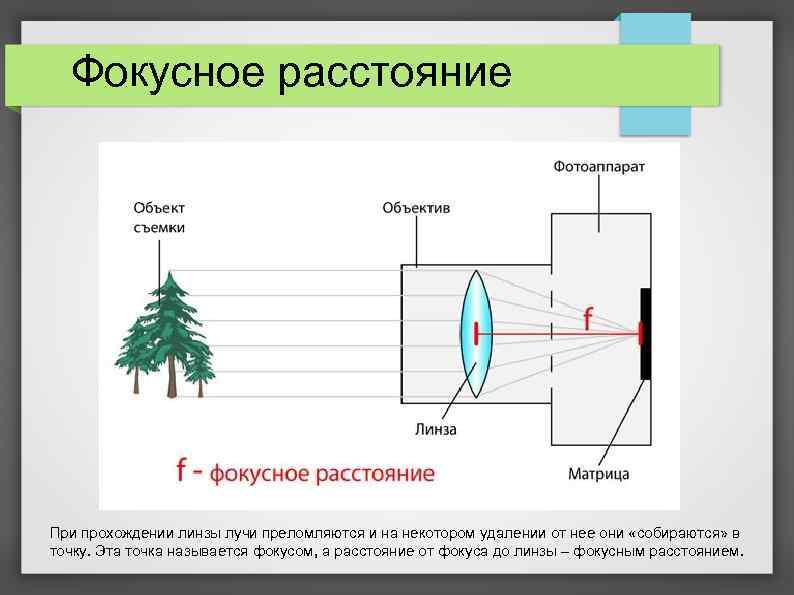

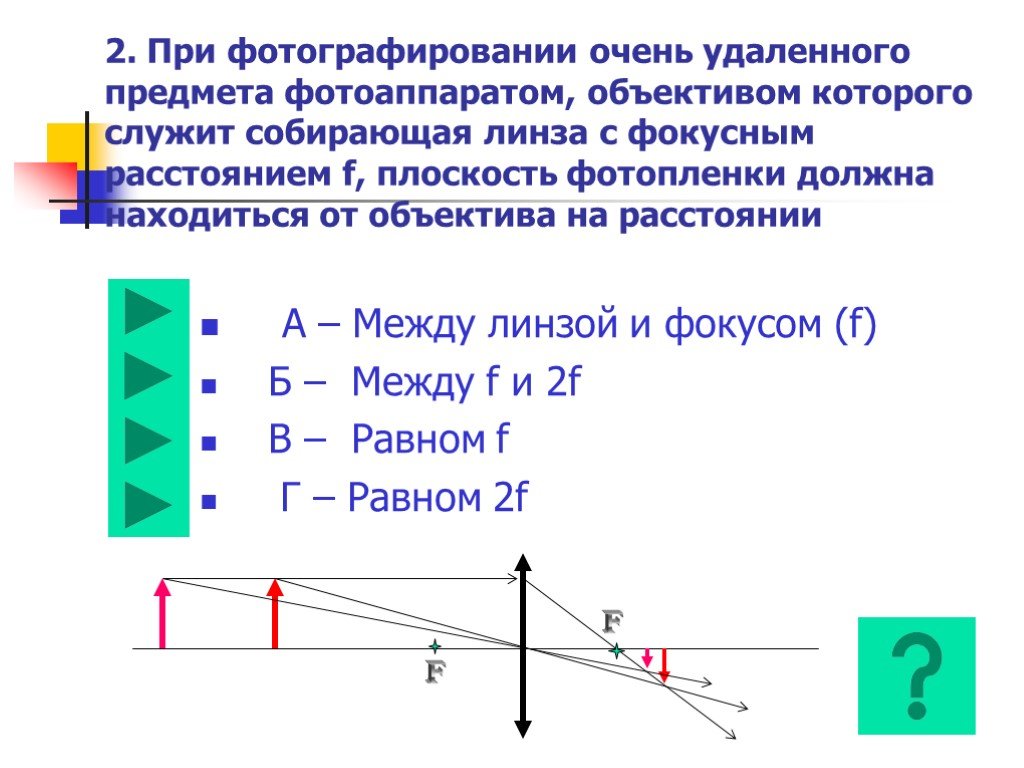

Схема устройства современного фотоаппарата (слайд 10). Вспомним, чтобы изображение получилось уменьшенным, действительным, обратным, необходимо, чтобы l > 2F.

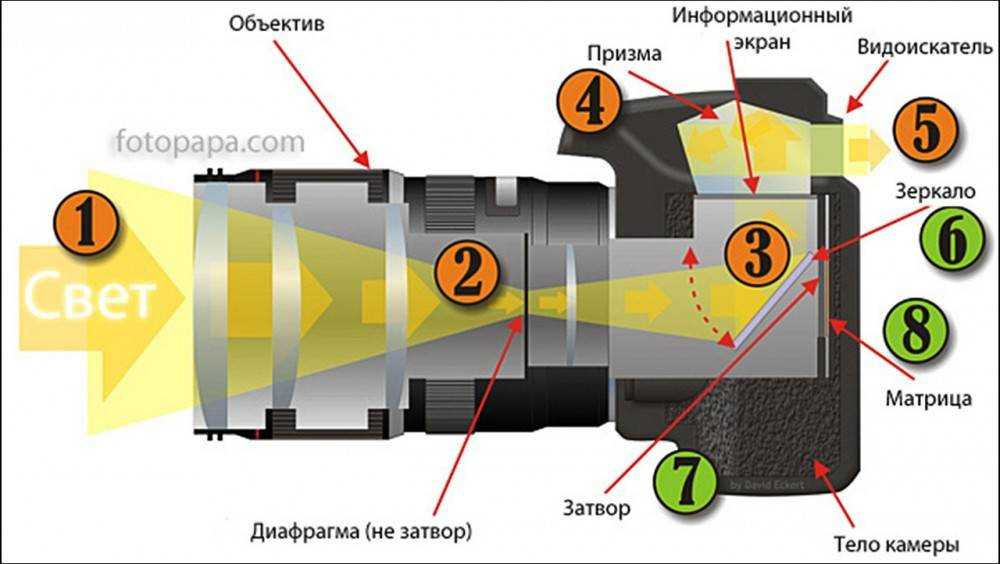

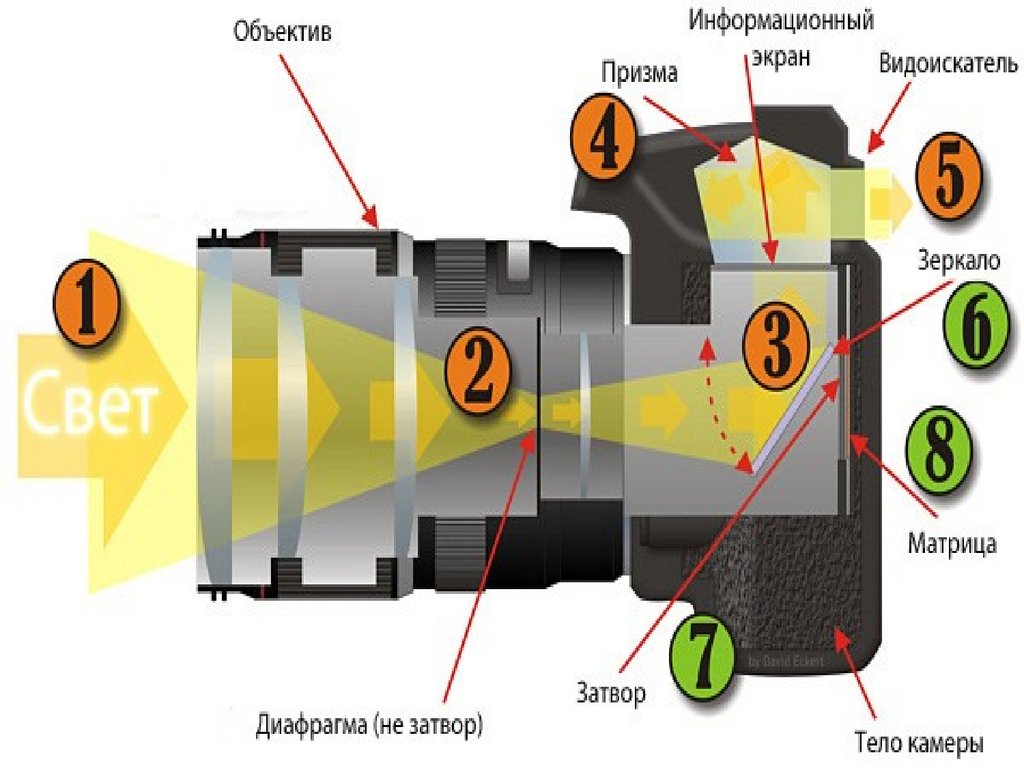

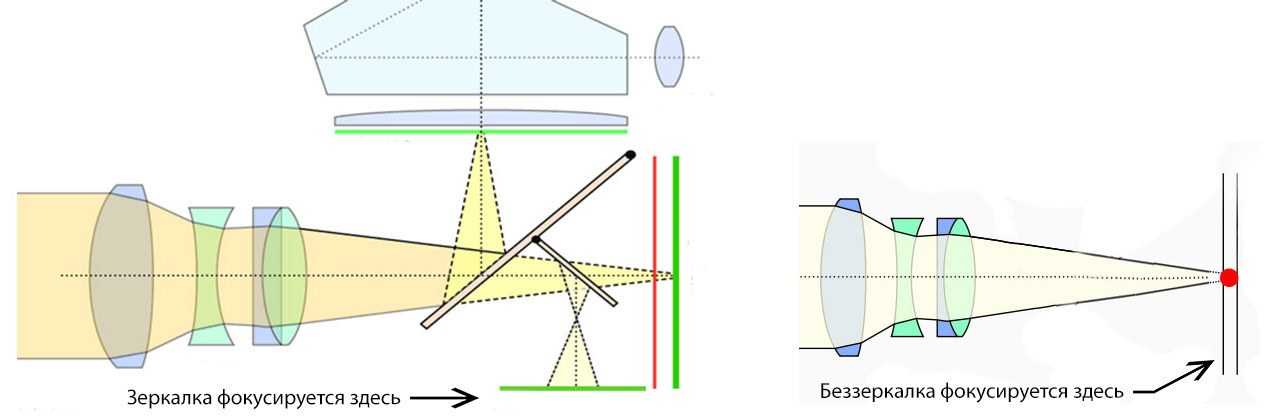

Свет проходит через сложную систему линз объектива 5, отражается от зеркала 7 и многократно отражаясь в пентапризме 2, попадает через окуляр 1 в глаз фотографа. В момент съемки сначала поднимается зеркало, затем срабатывает затвор, и зеркало возвращается на место. Поэтому оно не загораживает пленку 8. Происходит это очень быстро. Чтобы свет через объектив не попадал на пленку и не засвечивал ее, внутри фотоаппарата перед пленкой находится шторка 6, герметично закрывая пленку от света.

Схема работы фотоаппарата (показать на фотоаппарате “Киев”):

Внутри фотоаппарата размещается фотопленка, на

которую собственно и фиксируется изображение. От

внешнего света пленка защищена специальной

шторкой, которая открывается при помощи затвора.

При помощи регулирующего устройства можно

настроить длительность открытия затвора

(выдержка), тем самым регулируется время

воздействия света на пленку. Время можно выбрать

в диапазоне от 1/1000 секунды до бесконечности.

Выбор выдержки зависит от общей освещенности

пространства, освещенности объекта.

От

внешнего света пленка защищена специальной

шторкой, которая открывается при помощи затвора.

При помощи регулирующего устройства можно

настроить длительность открытия затвора

(выдержка), тем самым регулируется время

воздействия света на пленку. Время можно выбрать

в диапазоне от 1/1000 секунды до бесконечности.

Выбор выдержки зависит от общей освещенности

пространства, освещенности объекта.

Основной частью фотоаппарата является объектив – сложное устройство, состоящее из нескольких линз. Объектив снабжен специальными шторками-лепестками – диафрагмой. Лепестки диафрагмы можно сводить и разводить, поворачивая специальное кольцо на объективе. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше света проходит через объектив.

Экспонометр помогает фотографу установить оптимальный режим выдержки и диафрагмы.

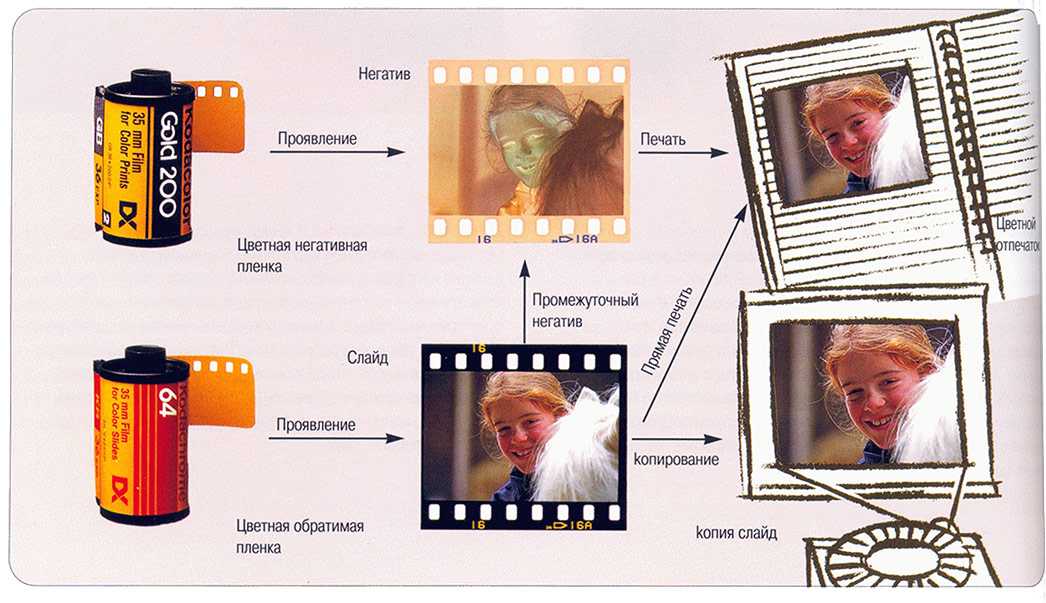

5. Схема получения фотографии: (слайд 11)

Съемка —> обработка фотопленки (проявитель,

фиксаж) —> негатив —> печатание фотографии

(фотоувеличитель) —> позитив (фотография).

Подробнее:

Под действием света в светочувствительном слое пленки происходит разложение микроскопических кристалликов бромистого серебра, на пленке получается скрытое изображение.

Затем пленку опускают в специальный раствор – проявитель. Под действием проявителя на пленке появляется изображение, причем те участки, которые были освещены больше всего, на пленке оказываются более черными. Получившееся изображение на пленке называется негативом (слайд 12). Чтобы закрепить изображение на пленке, ее опускают в фиксаж (закрепитель), предварительно промыв пленку водой. После этого пленка сушится в расправленном виде.

С негатива получают позитив (слайд 12) с помощью фотоувеличителя

Фотобумага обрабатывается так же как и

фотопленка проявителем и фиксажем.

Фотобумага обрабатывается так же как и

фотопленка проявителем и фиксажем.

II. Итоги урока.

III. Домашнее задание: параграф 36, № 145

Геометрическая оптика — Оптические приборы. Фотоаппарат.

Урок 10. Оптические приборы. Фотоаппарат.

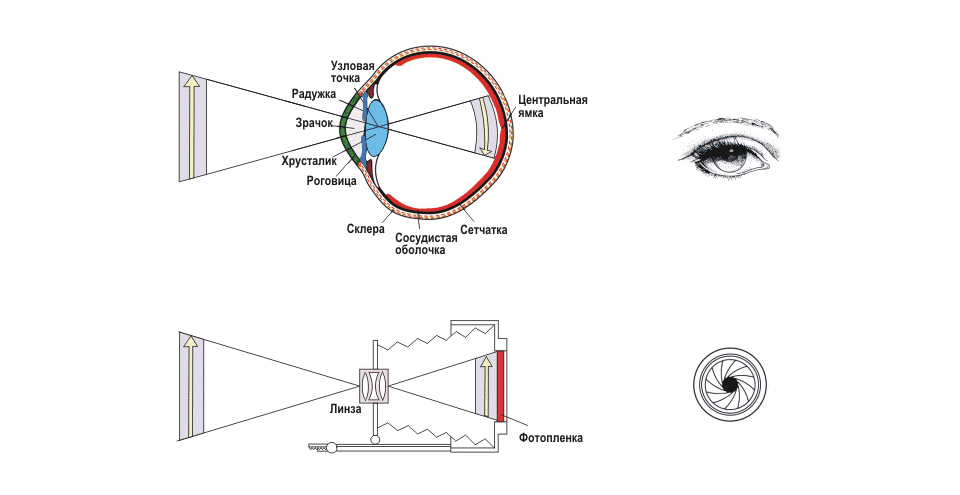

Оптические приборы, представляющие собой совокупность нескольких призм или линз, нескольких зеркал или одновременно линз, призм и зеркал, предназначены для преобразования световых пучков. С их помощью могут изменяться направления хода световых лучей, или телесные углы, в пределах которых распространяются световые пучки. Последнее обстоятельство связано с получением изображений, размеры которых отличаются от размеров предметов.

Первое, на что нужно обращать внимание при анализе действия оптической системы, — это назначение и реальные условия ее работы. Где может располагаться предмет перед системой? Какое изображение (увеличенное, уменьшенное, обратное или прямое) должна давать система? С помощью чего регистрируется полученное изображение (на экране, фотопленке, рассматривается невооруженным глазом или глазом через какую-нибудь линзовую систему)?

Все оптические приборы можно разделить на две группы:

1) приборы, при помощи которых получают

оптические изображения на экране. К ним относятся проекционные аппараты, фотоаппараты, киноаппараты и др.

К ним относятся проекционные аппараты, фотоаппараты, киноаппараты и др.

2) приборы, которые действуют только совместно с человеческими глазами и не образуют изображений на экране. К ним относится лупа, микроскоп и различные приборы системы телескопов. Такие приборы называются визуальными.

Фотоаппаратом называется оптико-механический прибор, предназначенный для получения на фотопленке или фотопластинке изображения фотографируемого предмета.

Фотография была изобретена в 30–х годах XIX века и

прошла долгий путь развития. Современная фотография, ставшая малоформатной,

моментальной, цветной, стереоскопической, нашла широчайшее применение во всех

областях нашей жизни. Велика её роль в исследовании природы. Фотография

позволяет рассматривать различные объекты (от микроскопических до космических),

невидимые излучения и т.д. Всем известное значение художественной фотографии,

детищем которой является кино.

Основными частями фотоаппарата являются непрозрачная камера и система линз, называемая объективом. Простейший объектив представляет собой одну собирающую линзу. Объектив создаёт вблизи задней стенки камеры действительное перевёрнутое изображение фотографируемого предмета. В большинстве случаев предмет находится на расстоянии, большем двойного фокусного, поэтому изображение получается уменьшенным. В том месте, где получается изображение, помещается фотоплёнка или фотопластинка, покрытая слоем светочувствительного вещества – фотоэмульсией.

Фотографируемые предметы могут находиться на разных расстояниях от аппарата, следовательно, расстояние между объективом и плёнкой также необходимо изменять, что осуществляется обычно перемещением объектива.

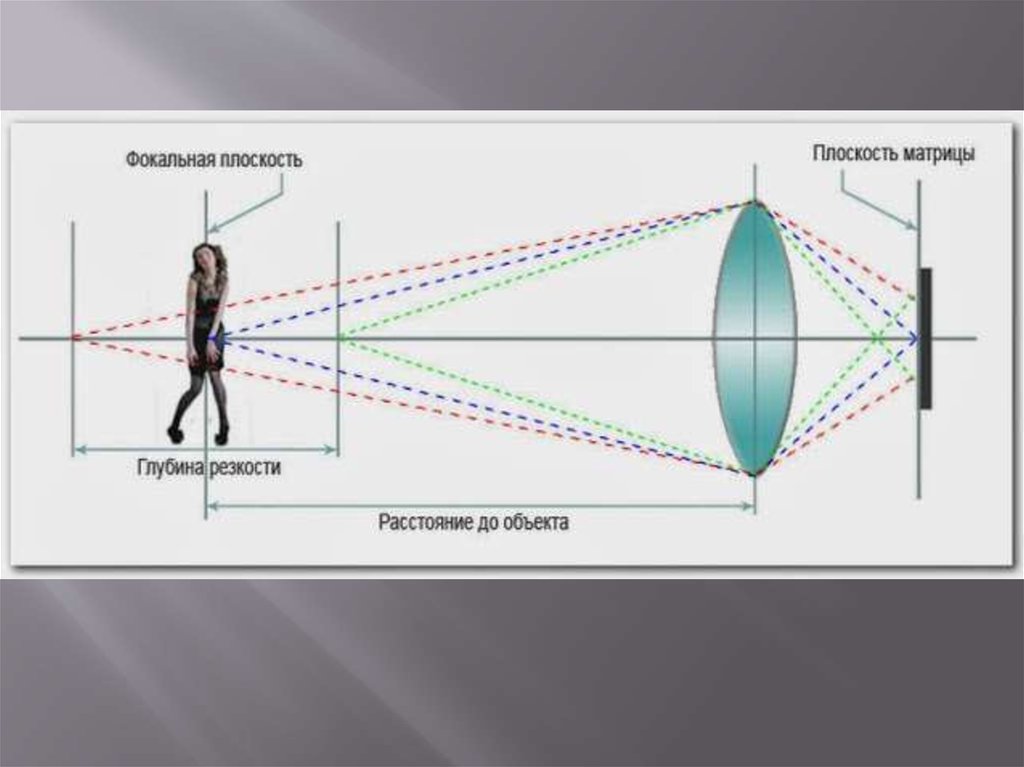

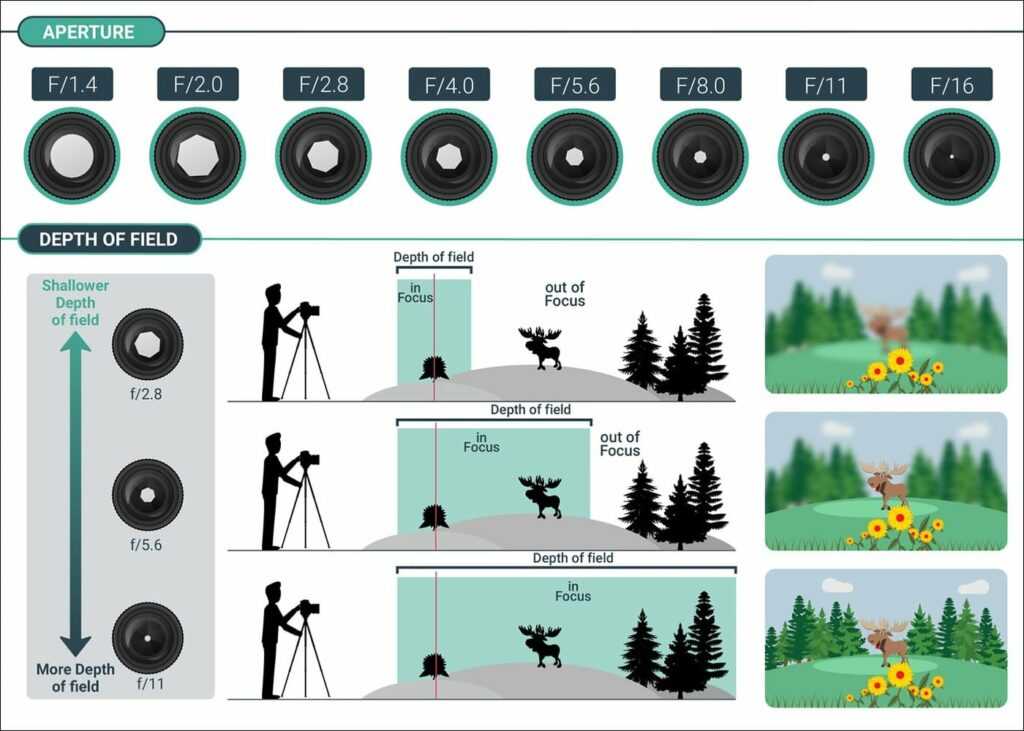

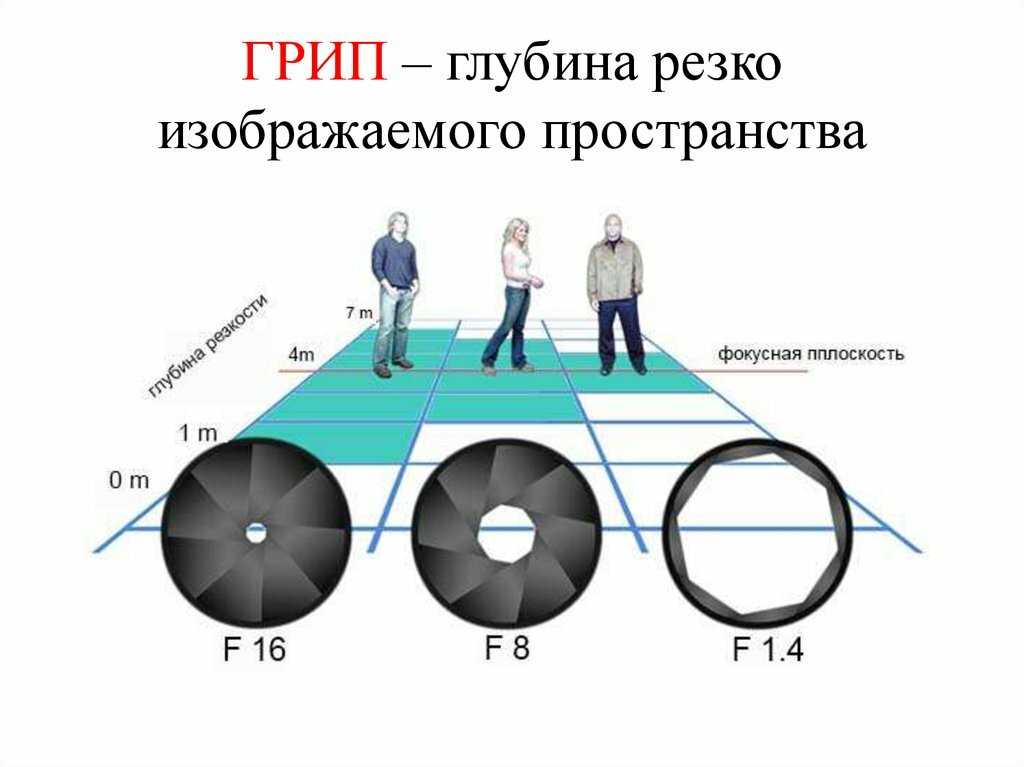

Световая энергия, попадающая на светочувствительный

слой, дозируется фотографическим затвором, который даёт доступ свету лишь на

определённое время – время экспозиции. Время экспозиции зависит от

чувствительности фотоэмульсии и от освещённости плёнки, которая зависит, в

частности, от диаметра объектива. Диаметр действующей части объектива можно

менять с помощью диафрагмы и этим регулировать освещённость фотоплёнки. Уменьшая

отверстие диафрагмы, можно добиться того, что изображение предметов,

находящихся на различных расстояниях от аппарата, будут достаточно чёткими.

Возрастёт, как говорят, глубина резкости.

Время экспозиции зависит от

чувствительности фотоэмульсии и от освещённости плёнки, которая зависит, в

частности, от диаметра объектива. Диаметр действующей части объектива можно

менять с помощью диафрагмы и этим регулировать освещённость фотоплёнки. Уменьшая

отверстие диафрагмы, можно добиться того, что изображение предметов,

находящихся на различных расстояниях от аппарата, будут достаточно чёткими.

Возрастёт, как говорят, глубина резкости.

Диафрагма регулирует световой поток, который

попадает на пленку. Фотоаппарат дает уменьшенное, обратное, действительное

изображение, которое фиксируется на пленке. Под действием света состав пленки

изменяется и изображение запечатлевается на ней. Оно остаётся невидимым до тех

пор, пока пленку не опустят в специальный раствор — проявитель. Под действием

проявителя темнеют те места пленки, на которые падал свет. Чем больше было

освещено какое-нибудь место пленки, тем темнее оно будет после проявления. Полученное изображение называется негативом (от лат. negativus — отрицательный), на

нем светлые места предмета выходят темными, а темные светлыми.

Полученное изображение называется негативом (от лат. negativus — отрицательный), на

нем светлые места предмета выходят темными, а темные светлыми.

Чтобы это изображение под действием света не изменялось, проявленную пленку погружают в другой раствор — закрепитель. В нем растворяется и вымывается светочувствительный слой тех участков пленки, на которые не подействовал свет. Затем пленку промывают и сушат.

С негатива получают позитив (от лат. pozitivus — положительный), т. е. изображение, на котором темные места расплолжены так же как и на фотографируемом предмете. Для этого негатив прикладывают к бумаге тоже покрытой светочувствительным слоем (к фотобумаге), и освещают. Затем фотобумагу опускают в проявитель, потом в закрепитель, промывают и сушат.

После проявления пленки при

печатании фотографий пользуются фотоувеличителем, который увеличивает

изображение негатива на фотобумаге.

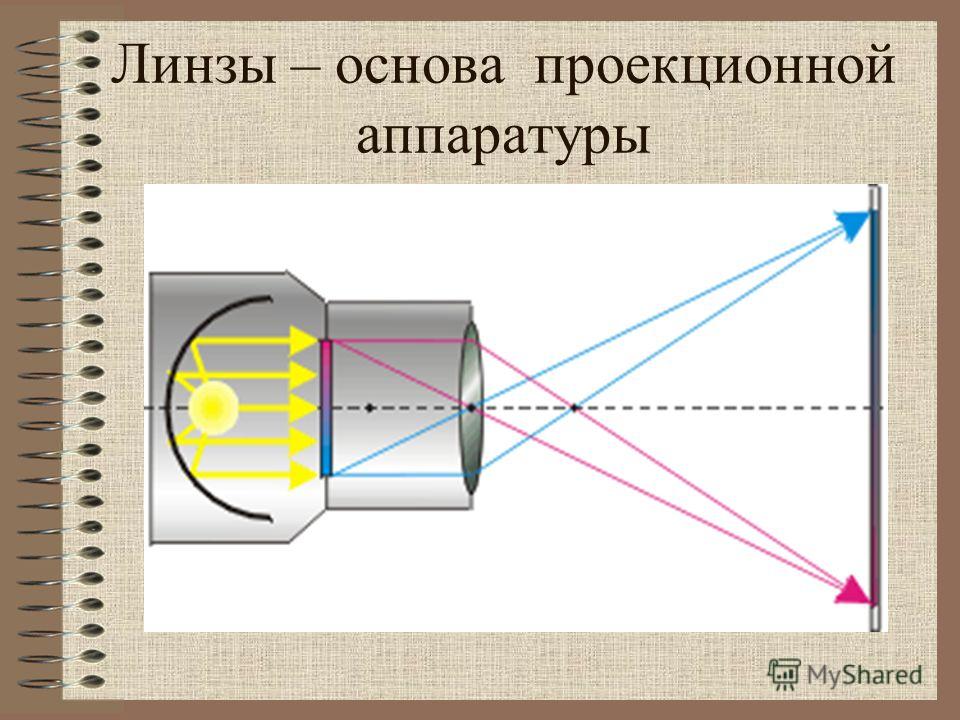

Проекционный аппарат (проектор) предназначен для получения на экране действительного увеличенного изображения. Следовательно, и здесь объектив представляет собой собирающую линзу, только предмет помещают между F и 2F (F<d<2F), а изображение получается на расстоянии, большем 2F (f>2F).

Проекционные аппараты — это хорошо известные фильмоскопы, эпипроекторы, диапроекторы, эпидиаскопы, киноаппараты, кодаскопы и др.

Схема оптического устройства диапроектора изображена на рисунке 1, а. Главная часть аппарата — объектив О. Предметом служит прозрачный рисунок или фотоснимок на стеклянной пластинке (или прозрачной пленке) Д. Такую пластинку называют диапозитивом.

Размеры диапозитива обычно больше размеров объектива.

Поэтому чтобы направить в объектив весь свет, идущий от диапозитива, применяют конденсор

К, который представляет

собой короткофокусную систему линз значительного размера. Располагают конденсор

так, чтобы свет от него сходился в оптическом центре объектива. В качестве

источников света Л используют мощные (300, 500 и 1000 Вт) лампы

накаливания (или дуговые лампы) с рефлектором Р, источник света помещен

в фокусе рефлектора.

Располагают конденсор

так, чтобы свет от него сходился в оптическом центре объектива. В качестве

источников света Л используют мощные (300, 500 и 1000 Вт) лампы

накаливания (или дуговые лампы) с рефлектором Р, источник света помещен

в фокусе рефлектора.

Для проецирования на экран непрозрачных предметов (чертежей, рисунков из книг и др.) используют эпипроектор (рис. 1, б). Предмет освещается сбоку светом, отраженным от вогнутого зеркала, в фокусе которого расположен источник света Л. Отраженный от предмета свет с помощью плоского зеркала З направляется на объектив О.

Аппараты, в которых устройство обыкновенного проекционного аппарата (диаскопа) и эпископа совмещено, называют эпидиаскопами (рис. 1, в).

Рис. 1

Эпидиаскоп имеет два объектива О и O1

откидную ширму Ш, отражатель и столик С для непрозрачных

предметов. Когда ширма Ш опущена (рис. 1), эпидиаскоп действует как

проекционных аппарат.

Когда ширма Ш опущена (рис. 1), эпидиаскоп действует как

проекционных аппарат.

При поднятии ширмы закрываются конденсатор К и объектив О, и открывается столик С, на котором помещают непрозрачный предмет, освещаемый тем же повернутым источником света Л с рефлектором Р. Свет, отраженный от предмета, падает на зеркало 3 и от него отражается на второй объектив O1.

Лупа. Чтобы увидеть мелкие детали предмета, их нужно рассматривать под большим углом зрения, но увеличение этого угла ограничено пределом аккомодационных возможностей глаза. Увеличить угол зрения (сохраняя расстояние наилучшего зрения d0) можно, используя оптические приборы (лупы, микроскопы).

Лупой называют короткофокусную собирающую

линзу или систему линз, действующих как одна собирающая линза (обычно фокусное

расстояние лупы не превышает 10 см).

Ход лучей в лупе показан на рисунке. Лупу помещают близко к глазу, а рассматриваемый предмет АВ=А1В1 располагают между лупой и ее передним фокусом, чуть ближе последнего. Подбирают положение лупы между глазом и предметом так, чтобы видеть резкое изображение предмета. Это изображение А2В2 получается мнимым, прямым, увеличенным и находится на расстоянии наилучшего зрения OB2 = d0 от глаза, а сам глаз находится непосредственно перед лупой.

Использование лупы приводит к увеличению угла зрения,

под которым глаз рассматривает предмет. Действительно, когда предмет находился

в положении А1В1 и рассматривался невооруженным

глазом, угол зрения был ϕ1. Предмет поместили между фокусом и оптическим

центром лупы в положение АВ, и угол зрения стал ϕ2 . Поскольку ϕ1> ϕ2 , то с помощью лупы на предмете можно рассмотреть

более мелкие детали, чем невооруженным глазом.

Поскольку ϕ1> ϕ2 , то с помощью лупы на предмете можно рассмотреть

более мелкие детали, чем невооруженным глазом.

Из рисунке видно также, что линейное увеличение лупы:

Так как OB2 = d0, а OB1 ≈ F (F — фокусное расстояние лупы), то где d0 = 25 см. Следовательно, увеличение, даваемое лупой, равно отношению расстояния наилучшего зрения к фокусному расстоянию лупы.

Микроскоп. Для получения больших угловых увеличений (от 20 до 2000) используют оптические микроскопы. Увеличенное изображение мелких предметов в микроскопе получают с помощью оптической системы, которая состоит из объектива и окуляра.

Простейший микроскоп — это система с двух линз:

объектива и окуляра. Предмет АВ размещается перед линзой, которая

является объективом, на расстоянии F1 < d < 2F1 и

рассматривается через окуляр, который используется как лупа. Увеличение Г

микроскопа равно произведению увеличения объектива Г1 на увеличение

окуляра Г2:

Увеличение Г

микроскопа равно произведению увеличения объектива Г1 на увеличение

окуляра Г2:

Г = Г1∙Г2

Принцип действия микроскопа сводится к последовательному увеличению угла зрения сначала объективом, а затем - окуляром.

читать далее

Q90P На рис. 34-46a показаны базовые ст… [БЕСПЛАТНОЕ РЕШЕНИЕ]

Q90P На рис. 34-46a показаны основные ст… [БЕСПЛАТНОЕ РЕШЕНИЕ] | StudySmarterВыберите язык

Предлагаемые языки для вас:

Немецкий (DE)

Дойч (Великобритания)

Европа

- английский (DE)

- английский (Великобритания)

К90П

Проверено экспертами

Найдено: Страница 1042

Перейти к главе

Самые популярные вопросы для учебников по физике

80, 87 83 Двухлинзовые системы . На рис. 34-45 фигурка O (объект) стоит на общей центральной оси двух тонких симметричных линз, установленных в прямоугольных областях. Линза 1 установлена в рамочной области ближе к точке О, которая находится на расстоянии p 9 от объекта.0036 1 . Линза 2 установлена в дальней ограниченной области на расстоянии d . Каждая задача в Таблице 34-9 относится к разным комбинациям линз и разным значениям расстояний, которые даны в сантиметрах. Тип линзы обозначается буквой C для собирающей линзы и D для рассеивающей; число после C или D — это расстояние между объективом и любой из его фокусных точек (собственный знак фокусного расстояния не указывается). Найдите (а) расстояние до изображения i 2 для изображения, создаваемого объективом 2 (окончательное изображение, создаваемое системой) и (b) общее боковое увеличение M для системы, включая знаки.

На рис. 34-45 фигурка O (объект) стоит на общей центральной оси двух тонких симметричных линз, установленных в прямоугольных областях. Линза 1 установлена в рамочной области ближе к точке О, которая находится на расстоянии p 9 от объекта.0036 1 . Линза 2 установлена в дальней ограниченной области на расстоянии d . Каждая задача в Таблице 34-9 относится к разным комбинациям линз и разным значениям расстояний, которые даны в сантиметрах. Тип линзы обозначается буквой C для собирающей линзы и D для рассеивающей; число после C или D — это расстояние между объективом и любой из его фокусных точек (собственный знак фокусного расстояния не указывается). Найдите (а) расстояние до изображения i 2 для изображения, создаваемого объективом 2 (окончательное изображение, создаваемое системой) и (b) общее боковое увеличение M для системы, включая знаки. Также определите, является ли конечное изображение (c) реальным (R) или виртуальным (V) , (d) инвертированным (I) из объекта O или не инвертированным (NI) и (e) на же стороны линзы 2 как объект O или на стороне , противоположной .

Также определите, является ли конечное изображение (c) реальным (R) или виртуальным (V) , (d) инвертированным (I) из объекта O или не инвертированным (NI) и (e) на же стороны линзы 2 как объект O или на стороне , противоположной .

В микроскопе, показанном на рис. 34-20, фокусное расстояние объектива составляет 4,00 см, а окуляра — 8,00 см. Расстояние между линзами 25,00 см. а) Чему равна длина трубы s? (b) Если изображение I на рис. 34-20 должно находиться внутри фокальной точки F 1 , на каком расстоянии от объектива должен быть объект? Какие тогда (с) боковое увеличение m объектива, (d) угловое увеличение m θ окуляра и (e) общее увеличение M микроскопа?

от 58 до 67 61 59 Линзы заданного радиуса. Объект стоит перед тонкой линзой, на центральной оси. Для этой ситуации каждая задача в Таблице 34-7 дает расстояние до объекта , показатель преломления линзы n, радиус ближней поверхности линзы и радиус дальней поверхности линзы. (Все расстояния указаны в сантиметрах.) Найдите (а) расстояние изображения и (б) боковое увеличение объекта, включая знаки. Кроме того, определите, является ли изображение (c) реальным или виртуальным , (d) перевернутым от объекта или неперевернутым и (e) на той же стороне линзы, что и объект или на противоположной стороне.

Объект стоит перед тонкой линзой, на центральной оси. Для этой ситуации каждая задача в Таблице 34-7 дает расстояние до объекта , показатель преломления линзы n, радиус ближней поверхности линзы и радиус дальней поверхности линзы. (Все расстояния указаны в сантиметрах.) Найдите (а) расстояние изображения и (б) боковое увеличение объекта, включая знаки. Кроме того, определите, является ли изображение (c) реальным или виртуальным , (d) перевернутым от объекта или неперевернутым и (e) на той же стороне линзы, что и объект или на противоположной стороне.

от 58 до 67 61 59 Линзы заданного радиуса. Объект O стоит перед тонкой линзой на центральной оси. Для этой ситуации каждая задача в Таблице 34-7 дает расстояние до объекта p, показатель преломления n линзы, радиус r1 ближней поверхности линзы и радиус localid=»1663061304344″ r2 дальней поверхности линзы. (Все расстояния указаны в сантиметрах.) Найдите (а) расстояние изображения i и (б) боковое увеличение m предмета, включая знаки. Также определите, является ли изображение (c) реальным (R) или виртуальным (V) , (d) перевернуто (I) от объекта O или не перевернуто (NI) и (e) на той же стороне линзы, что и объект O , или на противоположной стороне.

(Все расстояния указаны в сантиметрах.) Найдите (а) расстояние изображения i и (б) боковое увеличение m предмета, включая знаки. Также определите, является ли изображение (c) реальным (R) или виртуальным (V) , (d) перевернуто (I) от объекта O или не перевернуто (NI) и (e) на той же стороне линзы, что и объект O , или на противоположной стороне.

80–87 80, 87 SSM WWW 83 Системы с двумя объективами. На рис. 34-45 фигурка О (объект) стоит на общей центральной оси двух тонких симметричных линз, установленных в прямоугольных областях. Линза 1 установлена в рамочной области ближе к О, которая находится на расстоянии до объекта p1 . Линза 2 установлена в дальней ограниченной области на расстоянии d . Каждая задача в Таблице 34-9 относится к разным комбинациям линз и разным значениям расстояний, которые даны в сантиметрах. Тип линзы обозначается буквой C для собирающей линзы и D для рассеивающей; число после C или D — это расстояние между объективом и любой из его фокусных точек (собственный знак фокусного расстояния не указывается). Найдите (а) расстояние до изображения i2 для изображения, создаваемого линзой 2 (конечное изображение, создаваемое системой), и (б) общее боковое увеличение М для системы, включая знаки. Также определите, является ли конечное изображение (c) реальным (R) или виртуальным (V) , (d) инвертированным (I) от объекта O или неинвертированным (NI) , и (e ) на той же стороне линзы 2, что и объект О, или на противоположной стороне.

Найдите (а) расстояние до изображения i2 для изображения, создаваемого линзой 2 (конечное изображение, создаваемое системой), и (б) общее боковое увеличение М для системы, включая знаки. Также определите, является ли конечное изображение (c) реальным (R) или виртуальным (V) , (d) инвертированным (I) от объекта O или неинвертированным (NI) , и (e ) на той же стороне линзы 2, что и объект О, или на противоположной стороне.

Рекомендуемые пояснения к учебникам по физике

94% пользователей StudySmarter получают более высокие оценки.

Бесплатная регистрация

Ранняя история кино | Американский опыт | Официальный сайт

‘

Мэри Пикфорд | Статья

С тех пор, как были изобретены кино, зрителям нравилось, как они рассказывают истории. Фильмы позволили людям путешествовать по миру опосредованно и испытать трагедию, любовь и почти все другие эмоции. Фильмы быстро распространяются, что делает их одним из самых доступных и любимых видов развлечений в мире.

Фильмы позволили людям путешествовать по миру опосредованно и испытать трагедию, любовь и почти все другие эмоции. Фильмы быстро распространяются, что делает их одним из самых доступных и любимых видов развлечений в мире.

Настройка фотографии в движении

Фотография стала частью общественной жизни в середине 19 века, особенно во время Гражданской войны, когда фотографы впервые задокументировали американские поля сражений. Экспериментируя со способами демонстрации фотографий, несколько изобретателей придумали простую игрушку, которая позволяла просматривать серию изображений в быстрой последовательности, создавая иллюзию движения. Его назвали зоотропом.

Ставка

19 октября, 1878, В журнале Scientific American была опубликована серия изображений, на которых изображена лошадь на полном скаку, вместе с инструкциями по просмотру их через зоотроп. Фотографии были сделаны английским фотографом Эдвердом Мейбриджем, чтобы урегулировать спор между калифорнийским бизнесменом Леландом Стэнфордом и его коллегами. Стэнфорд утверждал, что в какой-то момент лошадиного шага все четыре копыта оторвались от земли. Он нанял Мейбриджа, чтобы тот быстро сфотографировал положение копыт лошади. Двенадцать фотографий Мейбриджа показали, что Стэнфорд выиграл пари.

Стэнфорд утверждал, что в какой-то момент лошадиного шага все четыре копыта оторвались от земли. Он нанял Мейбриджа, чтобы тот быстро сфотографировал положение копыт лошади. Двенадцать фотографий Мейбриджа показали, что Стэнфорд выиграл пари.

Элементарный проектор

Находки Мейбриджа очаровали многих, и при поддержке Стэнфорда в 1879 году он создал последовательный фотопроектор — зоогироскоп. С помощью этого устройства Мейбридж в следующем году проецировал свои фотографии восхищенной публике в Сан-Франциско.

12 кадров в секунду

Тем временем в Париже известный физиолог Этьен-Жюль Марей проделывал аналогичную работу. Его исследования животных в движении побудили его экспериментировать с фотографией, и он сконструировал камеру, которая могла делать 12 снимков движущегося объекта в секунду. Техника, называемая хронофотографией, наряду с работой Мейбриджа, стала основополагающей концепцией для кинокамер и проекторов.

Кинетограф

В 1888 году в Нью-Йорке великий изобретатель Томас Эдисон и его британский помощник Уильям Диксон были обеспокоены тем, что другие набирают силу в разработке фотоаппаратов. Пара намеревалась создать устройство , которое могло бы записывать движущиеся изображения. В 1890 году Диксон представил кинетограф, примитивную кинокамеру. В 1892 году он объявил об изобретении кинестоскопа, машины, которая могла проецировать движущиеся изображения на экран. В 1894 году Эдисон инициировал публичные показы фильмов в недавно открывшихся «Кинетографических салонах».

Пара намеревалась создать устройство , которое могло бы записывать движущиеся изображения. В 1890 году Диксон представил кинетограф, примитивную кинокамеру. В 1892 году он объявил об изобретении кинестоскопа, машины, которая могла проецировать движущиеся изображения на экран. В 1894 году Эдисон инициировал публичные показы фильмов в недавно открывшихся «Кинетографических салонах».

Повседневные образы

Опять же, французы работали для достижения той же цели. В 1895 году Огюст и Луи Люмьер представили Cinématographe, проектор, который мог показывать 16 кадров в секунду. В их общественном кинотеатре зрители были очарованы фильмами с простыми движениями и действиями: изображениями младенца, который ест, шланг, разбрызгивающий воду, и рабочие, выливающиеся из фабрики Люмьер.

Новая форма искусства

В то время как первые фильмы были обычными событиями — приближающиеся поезда, танцующие люди и играющие животные — вскоре кинематографисты начали включать сюжетные линии и музыку в свои работы.