Что изображали первые дагерротипы — Парламентская газета

19 августа 1839 года на объединённом заседании французских Академии наук и Академии изящных искусств физик Франсуа Араго подробно ознакомил общественность с новой технологией фотографирования — дагеротипией. С его подачи патент на изобретение художника и химика Луи Дагера и создателя гелиографии Нисефора Ньепса купило французское правительство, и достижение стало общественным достоянием.

Процесс заключался в следующем. Отполированную посеребрённую пластинку из меди обрабатывали парами йода, и на пластинке образовывался слой светочувствительного йодистого серебра. Затем её помещали в камеру-обскуру и открывали объектив на 15-20 минут. Под воздействием света на чувствительном к солнцу слое появлялось скрытое изображение. Его надо было проявить парами ртути. Потом изображение закреплялось тиосульфатом натрия, а пластинка тщательно промывалась. Получившееся изображение напоминало отражение в зеркале, поэтому этот способ получил прозвище «Зеркало с памятью».

Одним из первых снимков в истории стал дагерротип, изображавший мастерскую художника, который сделал Луи Дагер в 1837 году. Самое раннее изображение человека, которое дошло до нас, также сделал сам изобретатель. В 1838 году он сфотографировал вид на бульвар дю Тампль в Париже. На снимок попали чистильщик обуви и его клиент. А движущиеся фигуры и экипажи оказались не видны из-за длительной выдержки (10-12 минут).

Первую съёмку в Америке провёл англичанин Сиджер. Он сделал снимок в Нью-Йорке.А в России первый дагерротип датирован 8 октября того же 1839 года — подполковник путей сообщения господин Теремин сфотографировал Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

«Изучая имена немногих первых русских дагеротипистов, я решил прежде всего внимательно просмотреть отечественную периодику — газеты и журналы за 1839 год, и был вознагражден, натолкнувшись на маленькую заметку в петербургском журнале «Сын отечества»… В ней сообщалось: «Октября 8го, в Петербурге, гн Теремин, подполковник Путей сообщения, произвел удачный опыт, снятием через дагеротип, в продолжение 25-ти минут, Исаакиевского собора, и тем доказал, что и под 60° широты, осенью, дагеротип не теряет своего действия», — написал историк Михаил Хорев.

Только во второй половине XIX века дагерротипию вытеснили более удобные и дешёвые способы фотографии.

Увлекательная история фотографии — от дагеротипа до «цифры» / Аналитика

Окружающий человека мир постоянно меняется. Поэтому неудивительно, что люди всегда стремились найти способ автоматически запечатлеть и сохранить на долгие годы жизнь во всем ее многообразии.Первые опыты

«Поймать» мгновения реальной жизни, одному из первых, удалось Луи Жаку Манде Дагеру (Louis Jacques Mande Daguerre), родившемуся 18 ноября 1787 года в Кормее, что возле столицы Франции. Начинал Дагер с того, что уже в тринадцатилетнем возрасте подрабатывал учеником архитектора. В 1804 году он перебрался в Париж, где его взял в ученики декоратор Гранд-Опера, и в течение трех лет Дагер занимался тем, что оказывал помощь в оформлении спектаклей. Карьера Дагера шла по нарастающей, в этом ему помогали талант и трудолюбие. Примерно десять лет Луи Жак отдал мастерской Пьера Прево, последний являлся видным мастером панорамной живописи.

В самом конце пластинку промывали водой и высушивали, и таким образом получали на ней немного коричневатое изображение гравюры.

В самом конце пластинку промывали водой и высушивали, и таким образом получали на ней немного коричневатое изображение гравюры.

Eдинственный сохранившийся снимок Ньепса.

В 1826 году Ньепс, прибегнув к камере-обскуре, получил снимок вида из окна своей мастерской, для чего потребовалась восьмичасовая экспозиция. Изобретатель назвал снимок «гелиография», т.е. «солнцепись». Собственно, с этого момента рождение фотографии можно было считать свершившимся фактом. В 1827 году Дагер сводит знакомство с Ньепсом, и спустя два года они начинают совместную работу. Это сотрудничество не принесло мало-мальски значимых результатов, а в 1833 году Ньепс умер, в связи с чем Дагер временно прекратил опыты. Лишь в 1835 году к Дагеру приходит удача. Как гласит легенда, в один из летних дней в который уже раз разочарованный Дагер положил посеребренную медную пластинку, на которой не удалось получить изображения, в шкаф с химикалиями. Каково же было изумление Дагера, когда, открыв спустя несколько дней шкаф, он увидел на пластинке четкое позитивное изображение! Умудренный француз тут же понял, что все дело в каком-то химическом веществе, и стал каждый день помещать в шкаф новую пластинку, при этом убирая одно из веществ.

Именно в этом слое под воздействием света и формируется скрытое изображение, которое проявляется парами ртути, а закрепляется — фиксирующим составом.

Именно в этом слое под воздействием света и формируется скрытое изображение, которое проявляется парами ртути, а закрепляется — фиксирующим составом.

Дагерротип, который Дагер в 1837 году передал в Лувр.

У дагеротипии были и другие недостатки. Например, снимки нельзя было размножать. Пластинки обладали малой чувствительностью, отчего время экспозиции составляло длительное время, а для съемки портрета человеческое лицо покрывали мелом, а волосы — пудрой, чтобы в камеру-обскуру попадало больше отраженного света. Наконец, дагерротипы были тяжелыми и дорогостоящими. Но прогресс не стоял на месте, и уже в 1840 году для повышения светочувствительности пластинок стали применять смесь йода с бромом, а профессор Венского университета Йозеф Максимилиан Пецваль ((Jozef Maximilian Petzval) рассчитал первый портретный объектив, который был построен немецким оптиком Питером Фохтлендером (Peter Voigtlander). Питер продолжил славные семейные традиции, ибо фирму » Фохтлендер», занимавшуюся оптикой, основал в Вене еще в 1756 году Йохан Кристоф Фохтлендер (Johann Christoph Voigtlander). В 1841-м в «Фохтлендер» создали первую полностью металлическую дагеротипную камеру.

В 1841-м в «Фохтлендер» создали первую полностью металлическую дагеротипную камеру.

Калотипия и коллодион

Значительный вклад в развитие фотографии внес Уильям Генри Фокс Тальбот (William Henry Fox Talbot). Именно его усилия привели к тому, что в фотографии появились фотобумага и негативы, с которых можно было в практически неограниченно количестве печатать позитивы. Свои опыты Тальбот вел параллельно с Дагером, уже в 1834 году Тальбот создал светочувствительную бумагу, изображения на которой закреплялись раствором хлорида натрия либо йодида калия. Поначалу Тальбот делал самые простые фотограммы — фотокопии, полученные путем наложения бумаги на изображение (например, гравюру). Позднее Тальбот построил камеру-обскуру с микроскопом и естественной подсветкой, с помощью чего получил позитивный отпечаток с негатива.Уильям Тальбот — «отец» негатива.

В 1835 году, когда Дагер открыл способ дагеротипии, Тальбот снял на бумагу, пропитанную хлористым серебром, решетчатое окно дома, где он жил.

Принцип мокрого коллодионного процесса следующий: нитроклетчатку, получаемую в результате обработки отходов хлопка серной и азотной кислотами, растворяют в смеси эфира и спирта — таким образом, получается коллодионная масса. В нее добавляют соли брома и йода, после чего заливают ею стеклянную пластинку. Затем пластинку погружают в сосуд с раствором азотнокислого серебра, проводя таким образом к появлению слоя, в котором образуются чувствительные к свету галогениды серебра. Отметим, что все описанные манипуляции делаются при неактиничном освещении. Обработанная пластинка годилась для съемки, после которой ее проявляли в растворе пирогаллоловой кислоты, а закрепляли в растворе тиосульфата натрия.

Принцип мокрого коллодионного процесса следующий: нитроклетчатку, получаемую в результате обработки отходов хлопка серной и азотной кислотами, растворяют в смеси эфира и спирта — таким образом, получается коллодионная масса. В нее добавляют соли брома и йода, после чего заливают ею стеклянную пластинку. Затем пластинку погружают в сосуд с раствором азотнокислого серебра, проводя таким образом к появлению слоя, в котором образуются чувствительные к свету галогениды серебра. Отметим, что все описанные манипуляции делаются при неактиничном освещении. Обработанная пластинка годилась для съемки, после которой ее проявляли в растворе пирогаллоловой кислоты, а закрепляли в растворе тиосульфата натрия.

Аппарат братьев Смит для получения дагерротипов.

Главным недостатком мокрого коллодионного процесса было то, что пластинки нельзя было сушить — слой коллодиона начинал растрескиваться и отслаиваться от стекла. Поэтому не прекращались эксперименты с другими веществами. С 60-х годов позапрошлого века исследователи обратили внимание на желатин, который использовался как связующая среда эмульсионного слоя. В 1871 году англичанин Ричард Мэдокс (Richard Maddox) предложил первый пригодный к использованию способ создания бромосеребряной желатиновой эмульсии, что повысило светочувствительность пластинок и позволило хранить последние в сухом виде. Между прочим, в современной фотографии используются галогенидосеребряные желатиновые фотослои.

Одновременно с усовершенствованием мокрого коллодионного процесса велась работа над цветной фотографией — 17 мая 1861 года великий английский физик Джеймс Максвелл (James Maxwell) получил с помощью фотографических методов первое в мире цветное изображение. Тем самым он доказал трехкомпонентную (красный, зеленый и синий цвета) теорию зрения и указал путь создания цветной фотографии. А в 1903 году братья Люмьер создали процесс «автохром», при котором экспозиции длилась при хорошем освещении 1-2 секунды, а на пластинке получался цветной позитив.

С 60-х годов позапрошлого века исследователи обратили внимание на желатин, который использовался как связующая среда эмульсионного слоя. В 1871 году англичанин Ричард Мэдокс (Richard Maddox) предложил первый пригодный к использованию способ создания бромосеребряной желатиновой эмульсии, что повысило светочувствительность пластинок и позволило хранить последние в сухом виде. Между прочим, в современной фотографии используются галогенидосеребряные желатиновые фотослои.

Одновременно с усовершенствованием мокрого коллодионного процесса велась работа над цветной фотографией — 17 мая 1861 года великий английский физик Джеймс Максвелл (James Maxwell) получил с помощью фотографических методов первое в мире цветное изображение. Тем самым он доказал трехкомпонентную (красный, зеленый и синий цвета) теорию зрения и указал путь создания цветной фотографии. А в 1903 году братья Люмьер создали процесс «автохром», при котором экспозиции длилась при хорошем освещении 1-2 секунды, а на пластинке получался цветной позитив.

А пленка лучше!

Несмотря на постоянное совершенствование фотографии с использованием пластинок, в конце 80-х годов XIX века появился абсолютно новый способ фотографирования — американская компания Kodak наладила выпуск негативных фотопленок на гибкой подложке из целлулоида, а также соответствующих фотоаппаратов. Выпущенный Kodak в 1888 году фотоаппарат представлял собой неразборную камеру, которая уже была заряжена на заводе фотопленкой на сто кадров. Когда человек «отщелкивал» все кадры, он попросту отправлял фотоаппарат производителю, который перезаряжал аппарат и отдавал пользователю фотоснимки в отпечатанном виде. Цена услуги составляла 10 долларов (фотоаппарат стоил 25 долларов). Скоро по всей стране появились мини-лаборатории Kodak и основатель компании Джордж Истмэн (George Eastman) мог праздновать победу.Фотоаппарат Kodak серии Brownie 1900 года стоил всего один доллар.

Цветные пленки «Кодахром» появились в 1935 году, они имели три эмульсионных слоя. Их, как и за полвека до того, требовалось после съемки отдавать производителю, поскольку цветные компоненты добавлялись на стадии проявления. Привычная же цветная фотопленка (ею стала «Кодаколор») появилась в 1942-м. А в 1963 году на рынок поступил фотоаппарат Polaroid, который дал возможность делать моментальные цветные снимки.

Нетрудно догадаться, что именно пленочная фотография отправила на покой фотопластинки, хотя, безусловно, мы должны воздать должное всем первопроходцам в области фотографирования, ибо без них мы бы не имели понятия, как в действительности выглядели люди XIX века и окружавшая их действительность. Фотоснимки тех лет просто бесценны.

Изображение на фотопленке появляется после проявки, оно представляет собой зеркально обращенный негатив. Данный негатив переносится на фотобумагу с помощью повторной экспозиции, для чего требуется увеличитель. Проэкспонированную бумагу необходимо проявить, зафиксировать, промыть и, наконец, просушить. Несмотря на такую многоступенчатость процесса (не забудем, что непроявленную пленку и фотобумагу необходимо беречь от попадания лучей света), пленочная фотография вошла в массы, завербовав в свои адепты миллионы людей по всему миру.

Их, как и за полвека до того, требовалось после съемки отдавать производителю, поскольку цветные компоненты добавлялись на стадии проявления. Привычная же цветная фотопленка (ею стала «Кодаколор») появилась в 1942-м. А в 1963 году на рынок поступил фотоаппарат Polaroid, который дал возможность делать моментальные цветные снимки.

Нетрудно догадаться, что именно пленочная фотография отправила на покой фотопластинки, хотя, безусловно, мы должны воздать должное всем первопроходцам в области фотографирования, ибо без них мы бы не имели понятия, как в действительности выглядели люди XIX века и окружавшая их действительность. Фотоснимки тех лет просто бесценны.

Изображение на фотопленке появляется после проявки, оно представляет собой зеркально обращенный негатив. Данный негатив переносится на фотобумагу с помощью повторной экспозиции, для чего требуется увеличитель. Проэкспонированную бумагу необходимо проявить, зафиксировать, промыть и, наконец, просушить. Несмотря на такую многоступенчатость процесса (не забудем, что непроявленную пленку и фотобумагу необходимо беречь от попадания лучей света), пленочная фотография вошла в массы, завербовав в свои адепты миллионы людей по всему миру. У каждого мало-мальски обеспеченного человека второй половины ХХ века имелся фотоаппарат, которым «щелкали» семейные торжества, выезды на природу, домашних питомцев и т.п. Чтобы получить фотоснимки, достаточно было отдать отснятую фотопленку в фотоателье, где проявка и печать стоили совсем недорого.

У каждого мало-мальски обеспеченного человека второй половины ХХ века имелся фотоаппарат, которым «щелкали» семейные торжества, выезды на природу, домашних питомцев и т.п. Чтобы получить фотоснимки, достаточно было отдать отснятую фотопленку в фотоателье, где проявка и печать стоили совсем недорого.

«Цифра» наступает

Идея создания электронного фотоаппарата пришла на ум человечеству очень скоро после появления фотографии химической — уже в 1908 году шотландец Алан Арчибальд Кэмпбел Свинтон (Alan Archibald Campbell Swinton) опубликовал в журнале «Nature» статью, где говорилось о возможности использования электронно-лучевой трубки для регистрации изображения. Правда, данный метод прижился в телевидении, впрочем, развитие цифровой фотографии нельзя представить в отрыве от развития цифрового видео. Так, в 1970 году ученые из Bell Labs разработали прототип электронной видеокамеры на базе ПЗС из семи МОП-элементов. Через два года компания Texas Instruments получила патент на «Полностью электронное устройство для записи и последующего воспроизведения неподвижных изображений». В качестве чувствительного элемента в этом аппарате применялась ПЗС-матрица, а изображения хранились на магнитной ленте, и воспроизводить их можно было на экране телевизора. Здесь нужно отметить, что устройство Texas Instruments было аналоговым, но в патенте давалось исчерпывающее описание цифровой камеры.

В 1974-м с помощью ПЗС-матрицы компании Fairchild (черно-белой, с разрешением 100х100 пикселей) и 8-дюйм телескопа миру была показана первая астрономическая электронная фотография. Используя все те же ПЗС-матрицы, год спустя инженер Kodak Стив Сассон (Steve Sasson) создал первую работоспособную камеру. Сейчас это устройство поражает скромностью возможностей — при весе почти три килограмма оно записывало один снимок размером 100×100 пикселей на магнитную кассету в течение 23 секунд.

В 1976 году Fairchild запускает в производство первую коммерческую электронную камеру MV-101, использовавшуюся на конвейере Procter&Gamble для контроля за качеством продукции.

В качестве чувствительного элемента в этом аппарате применялась ПЗС-матрица, а изображения хранились на магнитной ленте, и воспроизводить их можно было на экране телевизора. Здесь нужно отметить, что устройство Texas Instruments было аналоговым, но в патенте давалось исчерпывающее описание цифровой камеры.

В 1974-м с помощью ПЗС-матрицы компании Fairchild (черно-белой, с разрешением 100х100 пикселей) и 8-дюйм телескопа миру была показана первая астрономическая электронная фотография. Используя все те же ПЗС-матрицы, год спустя инженер Kodak Стив Сассон (Steve Sasson) создал первую работоспособную камеру. Сейчас это устройство поражает скромностью возможностей — при весе почти три килограмма оно записывало один снимок размером 100×100 пикселей на магнитную кассету в течение 23 секунд.

В 1976 году Fairchild запускает в производство первую коммерческую электронную камеру MV-101, использовавшуюся на конвейере Procter&Gamble для контроля за качеством продукции. По параллельному интерфейсу MV-101 передавала изображение на мини-компьютер DEC PDP-8/E.

По параллельному интерфейсу MV-101 передавала изображение на мини-компьютер DEC PDP-8/E.

Та самая Mavica.

В 1980 году компания Sony выпустила первую цветную коммерческую цифровую видеокамеру, а годом позже — легендарную Mavica (Magnetic Video Camera). Эта камера записывала отдельные кадры в аналоговом формате NTSC, не случайно ее называли «статическая видеокамера» (Still Video Camera). Отснятые изображения сохранялись на гибком перезаписываемом магнитном диске Video Floppy. Этот диск имел размер 2 дюйма, на него записалось 50 кадров в режиме телевизионного поля или 25 — в полнокадровом режиме. Также допускалась запись аудиокомментариев. Несмотря на то, что Mavica не была полностью цифровой камерой, она совершила настоящий переворот — пользователи, наконец, получили удобное, компактное устройство для съемок, которое записывало кадры на диск. Первой полностью цифровой камерой считается All-Sky camera, созданная в канадском университете Калгари для съемок северного сияния. В дальнейшем развитие цифровой фотографии шло по нарастающей. Первой моделью, сохранявшей изображение в виде файла стала анонсированная в 1988 году Fuji DS-1P, оснащенная 16 Мб встроенной энергозависимой памяти. А уже в 1991 году Kodak представила первую профессиональную цифровую зеркальную камеру DCS-100, оснащенную 1,3-Мп сенсором.

Пользователи по достоинству оценили возможность мгновенного фотографирования на диск с последующим выводом на ПК. Дело было лишь в соотношении цена/качества, и в 90-х годах прошлого века оно постоянно улучшалось в пользу конечного потребителя. Сегодня вполне приличные цифровые камеры есть у многих недорогих моделей сотовых телефонов, что говорит о тотальной экспансии цифровой фотографии на мировом рынке.

А что же старая пленочная фотография? Она никуда не делась, и профессиональные фотографы до сих пор иногда предпочитают использовать оборудование для пленочной фотосъемки. Но, конечно, рядовые пользователи уже давно перешли на «цифру».

В дальнейшем развитие цифровой фотографии шло по нарастающей. Первой моделью, сохранявшей изображение в виде файла стала анонсированная в 1988 году Fuji DS-1P, оснащенная 16 Мб встроенной энергозависимой памяти. А уже в 1991 году Kodak представила первую профессиональную цифровую зеркальную камеру DCS-100, оснащенную 1,3-Мп сенсором.

Пользователи по достоинству оценили возможность мгновенного фотографирования на диск с последующим выводом на ПК. Дело было лишь в соотношении цена/качества, и в 90-х годах прошлого века оно постоянно улучшалось в пользу конечного потребителя. Сегодня вполне приличные цифровые камеры есть у многих недорогих моделей сотовых телефонов, что говорит о тотальной экспансии цифровой фотографии на мировом рынке.

А что же старая пленочная фотография? Она никуда не делась, и профессиональные фотографы до сих пор иногда предпочитают использовать оборудование для пленочной фотосъемки. Но, конечно, рядовые пользователи уже давно перешли на «цифру». Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Облик ранних фотографий определили наночастицы

Дагерротип храма в Баальбеке, 1844 год

gallica.bnf.fr/National Library of France

Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли

характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида

фотографии середины XIX века. Полученные

результаты пригодятся как для сохранения оставшихся дагерротипов, которые

являются памятниками истории и культуры, так и для разработки новых методов создания

цветных изображений, пишут авторы в журнале Proceedings of the National Academy

of Sciences.

Люди всегда стремились научиться запечатлевать увиденное как можно точнее. Начиная с XVII века для этого используют технические приспособления, такие как камеры-обскуры, которые позволяли проецировать сцену на бумагу для дальнейшей зарисовки вручную. Однако в создании таких изображений по-прежнему значительную роль играл художник, а их долговременное сохранение было затруднительным.

В XIX веке стало понятно, что для непосредственной и долговечной фиксации изображений необходимо взаимодействие света с веществом, в результате которого свойства последнего необратимо изменяются. Удалось найти несколько подходящих соединений, такие как галогениды серебра, которые стали основой нескольких фотографических техник и по сей день продолжают использоваться в художественной фотографии.

В течение первой половины

XIX века появилось множество

различных техник фиксации изображения при помощи галогенидов серебра, однако

первым методом, получившим широкое распространение и коммерческий успех, была дагерротипия. Этот способ придумал француз Луи Жак Манде Дагер, которые публично представил

разработку Французской академии наук в 1839 году. Даже по современным меркам дагерротипы

обладают отличным разрешением и динамическим диапазоном. Однако им свойственны

и многие проблемы ранних фотографий, такие как невозможность запечатлеть

быстрые процессы, так как для создания одного снимка требовалась длинная экспозиция.

Этот способ придумал француз Луи Жак Манде Дагер, которые публично представил

разработку Французской академии наук в 1839 году. Даже по современным меркам дагерротипы

обладают отличным разрешением и динамическим диапазоном. Однако им свойственны

и многие проблемы ранних фотографий, такие как невозможность запечатлеть

быстрые процессы, так как для создания одного снимка требовалась длинная экспозиция.

С точки зрения науки дагерротипия представляет собой создание цветных изображений при помощи плазмонов — квазичастиц, отвечающих коллективным колебаниям электронов проводимости в металлических наноструктурах. Плазмоны интенсивно взаимодействуют с электромагнитными колебаниями, что определило основной вектор развития плазмоники в последние годы — разработку специальных наноструктур, обеспечивающих специфическое взаимодействие со светом в контролируемом режиме.

В работе под руководством

Алехандро Маньявакаса (Alejandro Manjavacas) из Университета Нью-Мексико (США)

ученые скомбинировали исследования художественной составляющей дагерротипов с

изучением их поверхности на наномасштабе и компьютерным моделированием электромагнитных взаимодействий для детального выяснения свойств плазмонов, обеспечивших

фиксацию изображений.

Зависимость цвета дагерротипа от угла обзора

A. Schlather et al. / Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019

Авторы пришли к выводу, что спектр рассеяния отдельных наночастиц на поверхности дагерротипов состоит из узкого пика в синей и ультрафиолетовой области, а также широкого пика в красной. Именно это определяет особую цветопередачу данных фотографий, которые кажется коричневато-красными при взгляде под углом. Также ученые выяснили, что параметры рассеяния света сильно зависят от морфологии и размера частиц, но не от состава. В частности, уменьшение высоты частиц приводит к смещению спектра в синюю область, в то время как всесторонне увеличение частиц делает рассеянный свет более красным, уширяет спектральные особенности и делает зависимость цвета от угла обзора менее выраженной.

О том, как становление фотографических техник повлияло на науку можно проследить на примере Луны в нашем материале «От Галилея до Гугла».

Тимур Кешелава

Коллекционные дагерротипы — огромный выбор по лучшим ценам

Collectible Daguerreotypes

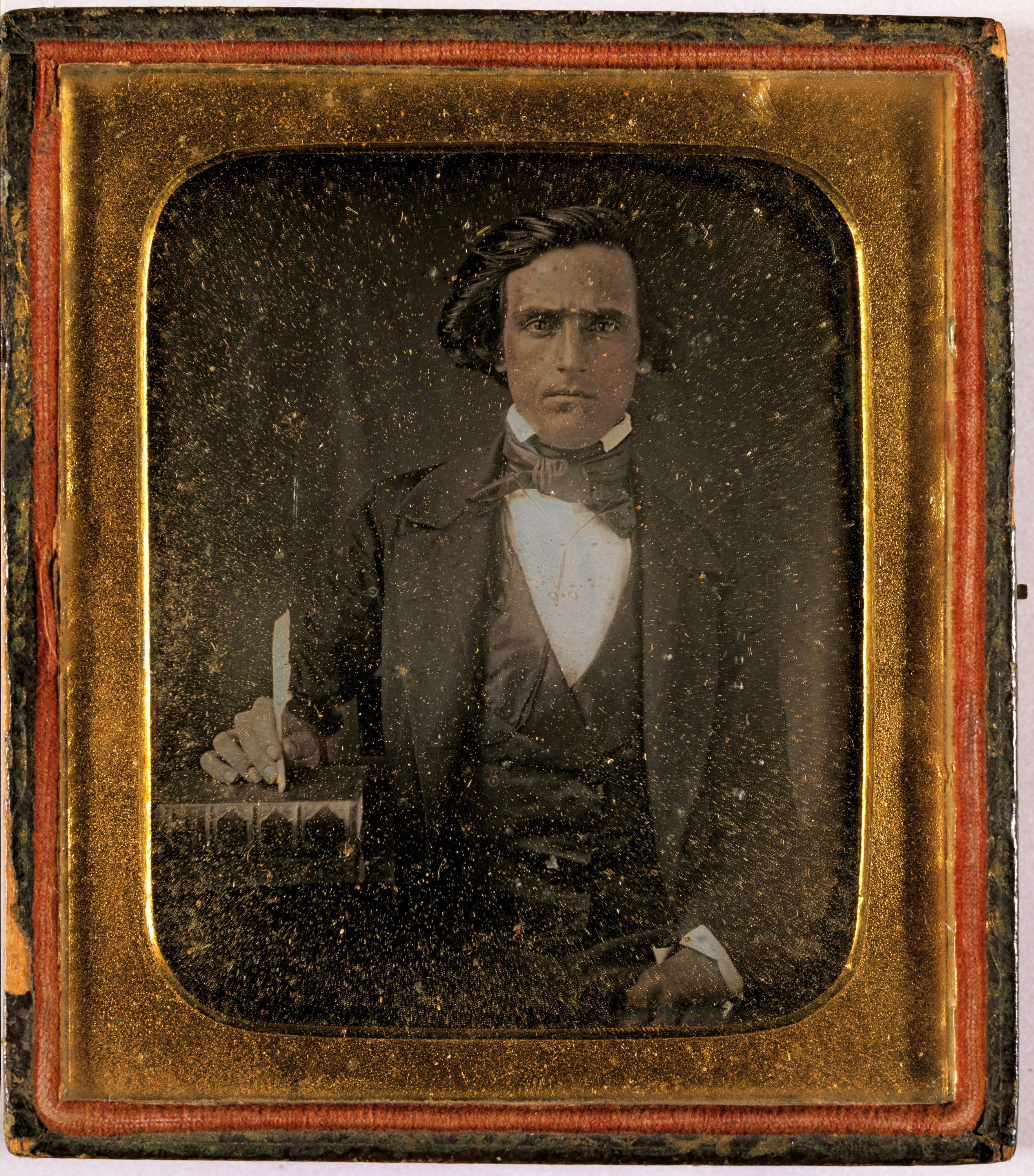

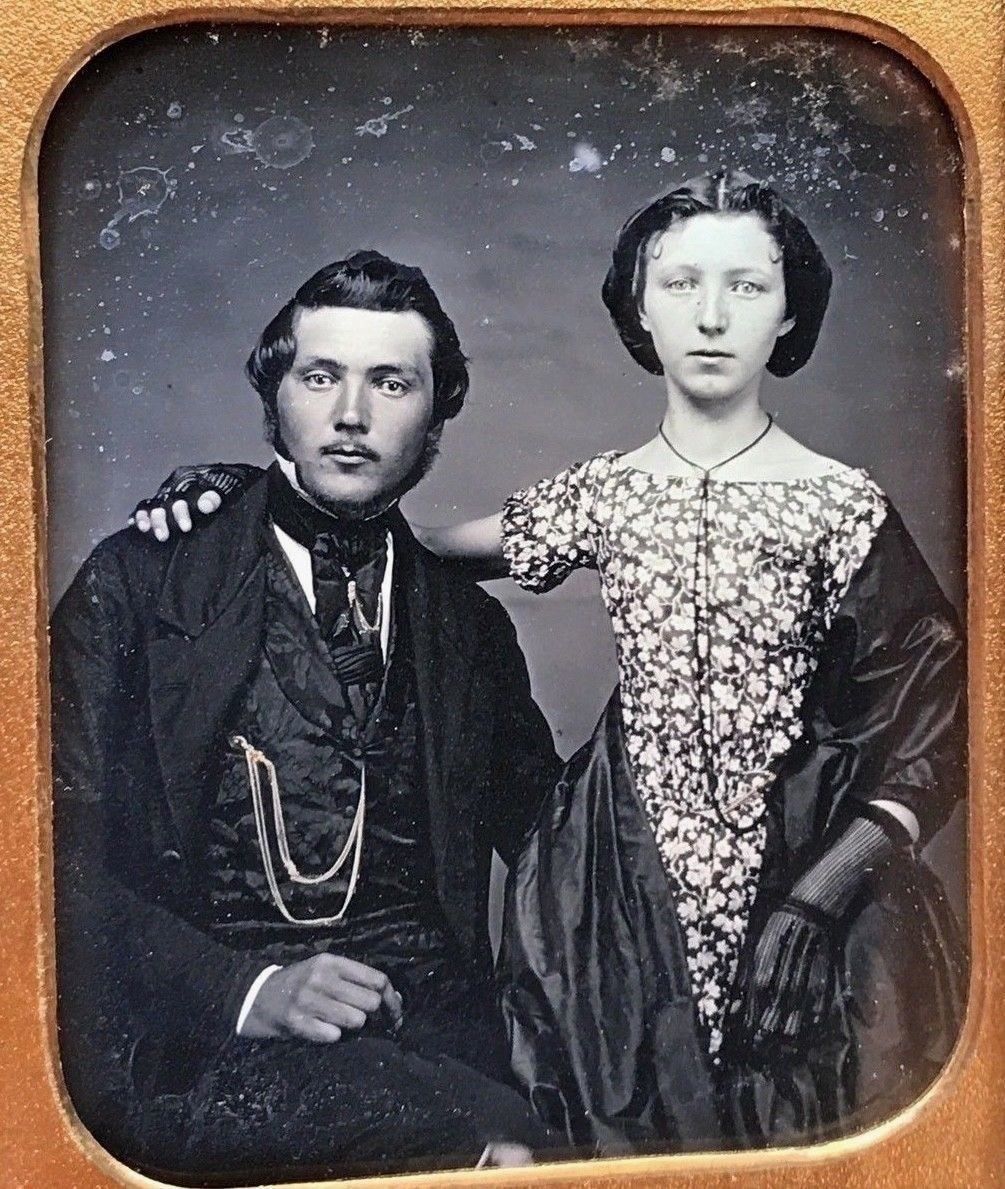

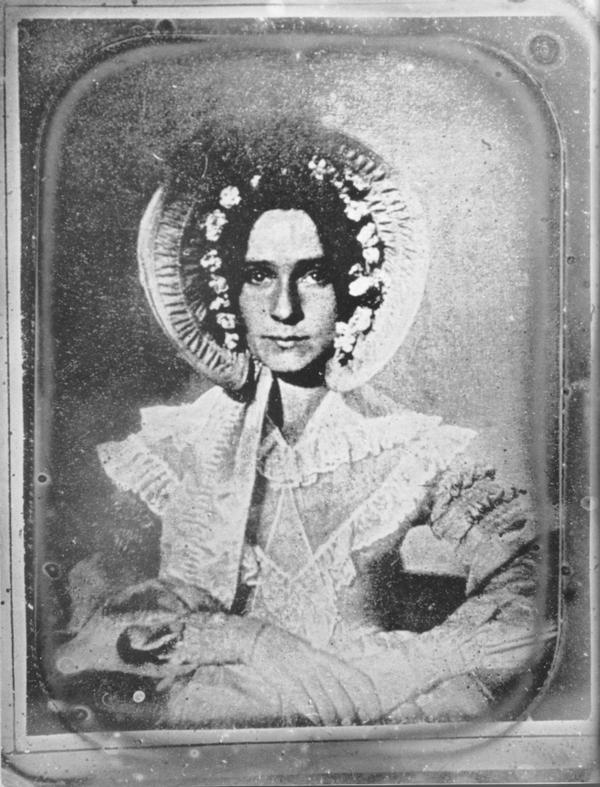

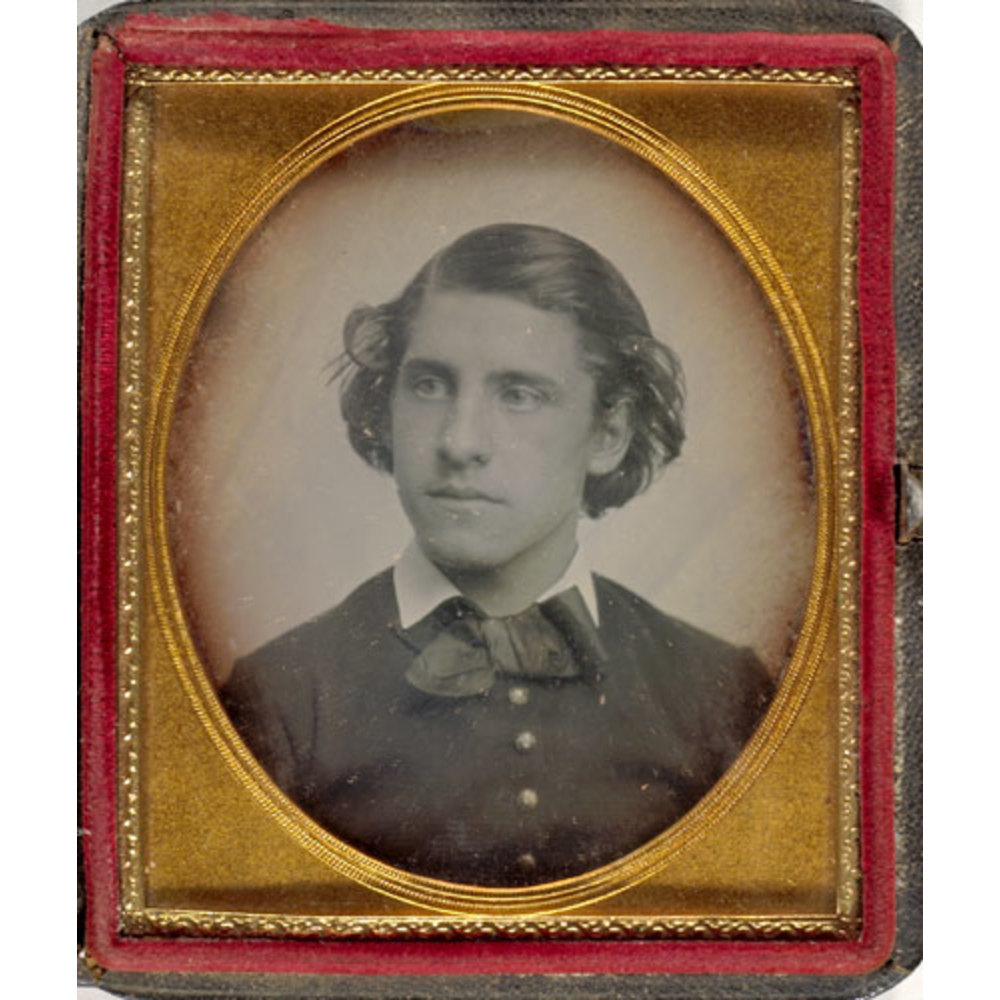

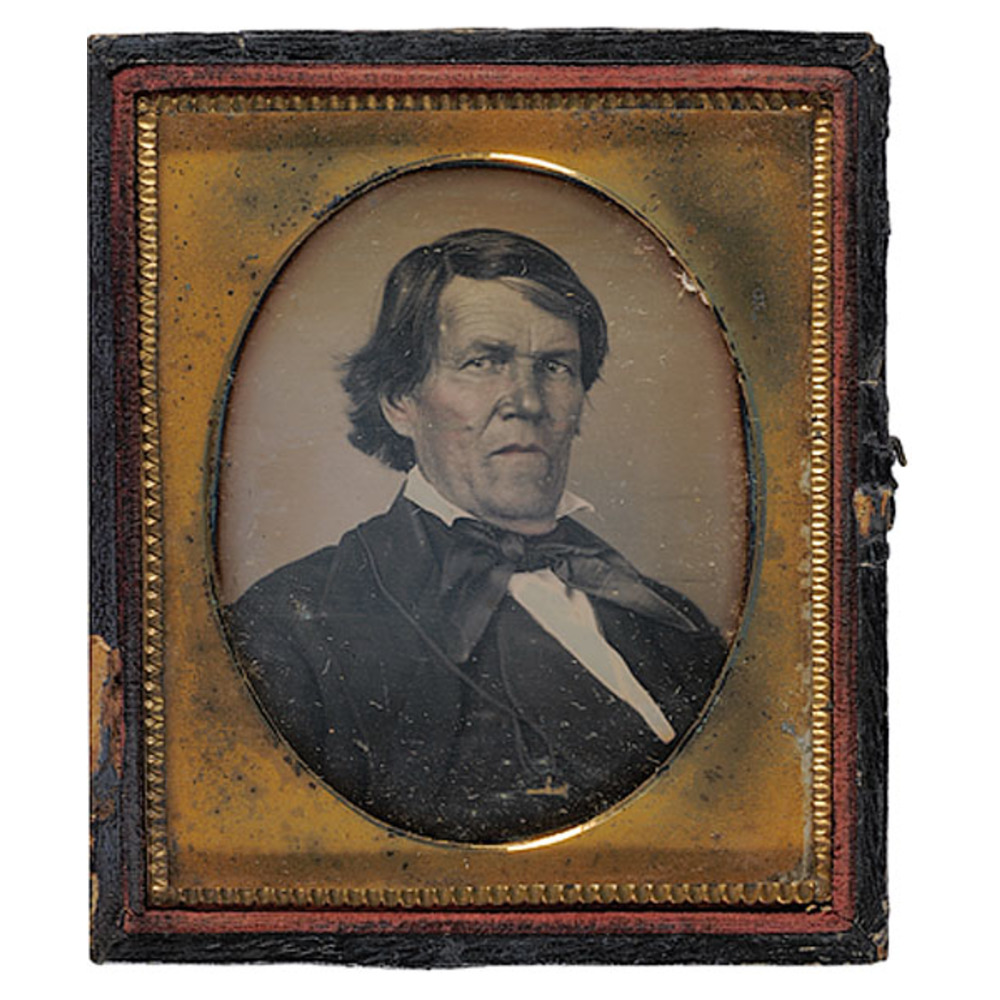

Popular between 1840 to 1860, daguerreotypes were created by Louis-Jacques-Mandé Daguerre and were the first photographs available to the public. Most daguerreotypes are black and white portraits of unknown people with some sepia and hand-tinted color images available. Some are portraits of famous people or photographic views of locations.

What were daguerreotypes printed on?They were printed on silver-coated, highly polished, light-sensitive copper plates. The plates were placed in a light-proof camera and exposed as long as needed to develop the image. For brightly lit images, the process was quick, but the process took longer for less well-lit images. Head supports and tables kept people from moving. The plate was treated with mercury vapor to develop the image, rinsed, dried, and sealed behind glass to prevent scratches. Unless a mirror or reflective prism was attached to the front of the lens, the results were reversed-mirror images. This is apparent in portraits where a mans buttons are on the right side or photographs where text reads right to left. Using a mirror or prism corrected this issue but could reduce the lighting, increase the exposure time, and degrade the image quality.

For brightly lit images, the process was quick, but the process took longer for less well-lit images. Head supports and tables kept people from moving. The plate was treated with mercury vapor to develop the image, rinsed, dried, and sealed behind glass to prevent scratches. Unless a mirror or reflective prism was attached to the front of the lens, the results were reversed-mirror images. This is apparent in portraits where a mans buttons are on the right side or photographs where text reads right to left. Using a mirror or prism corrected this issue but could reduce the lighting, increase the exposure time, and degrade the image quality.

Daguerreotypes resemble holograms on a mirror-like surface. Depending on the viewing angle, they can look shiny and light or like a negative with a matte finish. They should be sealed under a glass. The darkest image areas are bare silver. Lighter areas have a light-scattering texture. They come in cases covered with glass. Early cases were embossed, leather-covered wood lined with velvet or silk. By the mid-1850s, cases were molded, resin-based thermoplastic with different designs.

Early cases were embossed, leather-covered wood lined with velvet or silk. By the mid-1850s, cases were molded, resin-based thermoplastic with different designs.

While you are browsing through these daguerreotypes, if you see a portrait or an image that you like, please know that they can be cleaned, restored, and resealed, and cases can be repaired. However, it is best to have it done by an experienced professional and not to try to do it yourself.

After any restoration or repairs, cases can be placed in individual, fabricated, acid-free folding boxes with labels and a picture of the images on the outside. The boxes can be stored flat or upright in an acid-free box or map cabinet. Those that are tinted should have limited light exposure. Keeping them in a 60 to 65 degree Fahrenheit climate with a relative humidity of 40 percent to 50 percent is recommended.

«Ретро 3D» можно увидеть в музее Таганрога

В музее «Градостроительство и быт Таганрога» открылась новая экспозиция — «Ретро 3D». В её основе лежит частная коллекция семьи Круговых из Ставрополя — стереопары конца ХIХ – начала ХХ века. Супруги разыскивали данные раритеты на аукционах России, Германии, Франции и других стран в течение 20 лет.

В её основе лежит частная коллекция семьи Круговых из Ставрополя — стереопары конца ХIХ – начала ХХ века. Супруги разыскивали данные раритеты на аукционах России, Германии, Франции и других стран в течение 20 лет.

В пику заблуждению, что 3D — достижение наших современников, выставка наглядно демонстрирует: появление технологии — заслуга ученых совсем другого времени.

Известно, что эффект в стереоскопе достигается за счет просмотра двух фотографий одного и того же вида, выполненных с разных точек на расстоянии 6,5 см (среднестатистическое расстояние между человеческими зрачками). Стереоскоп изобретён ещё до появления фотографии, и первые стереопары были рисованными. Подлинные стереопары размещены на стендах выставки, над каждой – объемное изображение, выполненное с применением уже более современных технологий. Как описала Наталья Кругова, лентикулярный пластик, на каждом сантиметре которого расположены направленные в разные стороны 28 линз, наложен на нарезку из тонких полосок двух картинок стереопары, где эти полосы чередуются меж собой. И пластик визуально объединяет их в единое изображение.

И пластик визуально объединяет их в единое изображение.

Среди сюжетов – виды США и Франции рубежа ХIХ и ХХ столетий. Стереопары с изображением старейшего курортного региона России, кавказских Минеральных Вод. Постановочные картинки с бытовым, забавным, поучительным и умильным содержанием, победители старинного авторалли, многое-многое другое…

- На выставке представлено 57 стереопар, объединенных в несколько информационных блоков. На фотографиях можно в деталях разглядывать то, что будоражило воображение людей конца ХIХ – начала ХХ веков. В данной подборке мы хотели показать значимые события того времени, исторические места, — рассказывает Наталья Валериевна.

В представленной части коллекции есть фотосессия семьи Льва Толстого, отснятая к его 80-летию. Круговы не смогли найти её в России, так как эта серия работ была выполнена ограниченным тиражом. Им посчастливилось раздобыть данные стереопары на аукционе в Германии. Среди других старинных вещей, представленных Круговыми, стереоскоп Оливера Холмса 1886 года выпуска.

Среди других старинных вещей, представленных Круговыми, стереоскоп Оливера Холмса 1886 года выпуска.

Как рассказала на презентации выставки кандидат искусствоведения, заведующая музеем «Градостроительство и быт г. Таганрога» Марианна Григорян, еще античные исследователи изучали оптические явления. Известен и интерес к этой теме ученых эпохи Возрождения. В своё время Леонардо да Винчи описал камеру обскура — простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое изображение объектов. В 1838 году англичанин Чарльз Уитстон изобрел стереоскоп. А год спустя благодаря французу Луи́ Жаку Даге́ру появился первый дагерротип, прародитель современной фотографии. Два этих изобретения и легли в основу увлечения, охватившие впоследствии жителей практически всех стран.

В числе прочего стереопары использовались как учебное пособие для студентов, стали неотрывной частью салонной культуры. Виды далеких стран, животные, планеты, человеческие органы: объемные изображения давали глубину для новых ощущений и лучшего представления о любом предмете.

Стереоскопы оказались в каждом доме, были доступны любому сословию, их продавали миллионами. Но любой популярности однажды приходит конец. После первой мировой войны это повальное увлечение вытеснили кинематограф и, как ни странно, недорогие почтовые открытки.

История фотографии обширна и увлекательна, как роман. В качестве иллюстрации становления привычного нам, но от этого не менее удивительного искусства, музей органично дополнил коллекцию предметами из своих фондов. Впервые представлены уникальные снимки юной Марии Шароновой, хозяйки особняка, в котором теперь расположен музей. И ручной стереоскоп (с выгравированным орнаментом, характерным для модерна) от американской фирмы Underwood & Underwood, который принадлежал Павлу Филевскому, первому из известных историков Таганрога.

В зале действует интерактивная зона: репринты десятка старинных оригиналов может посмотреть на современном стереоскопе любой посетитель. Аудиогид по вашему желанию подробно расскажет обо всех экспонатах. Выставка работает до 2 мая.

Выставка работает до 2 мая.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото Сергея Плишенко

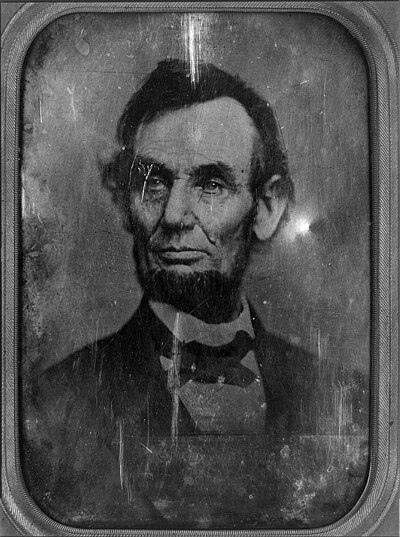

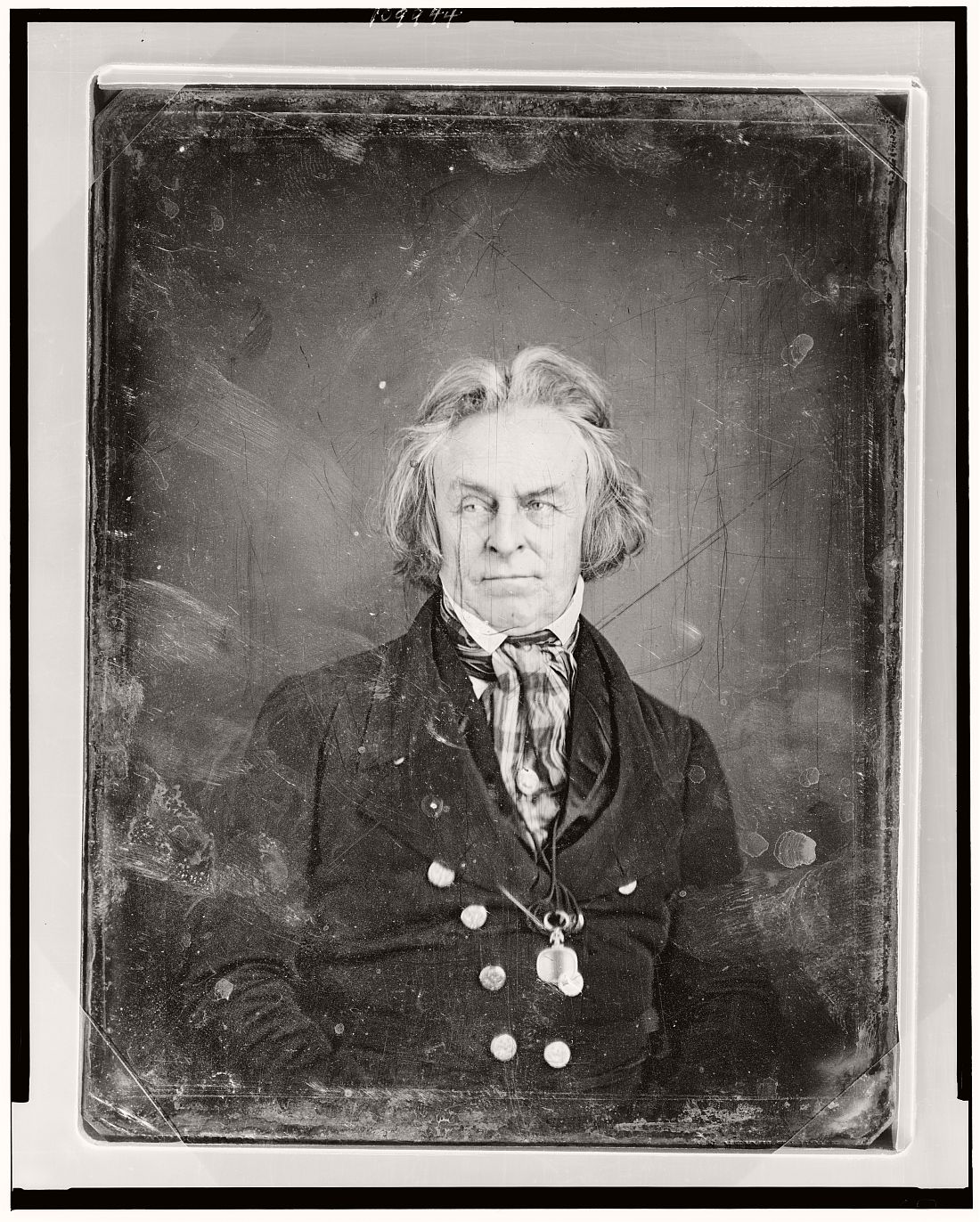

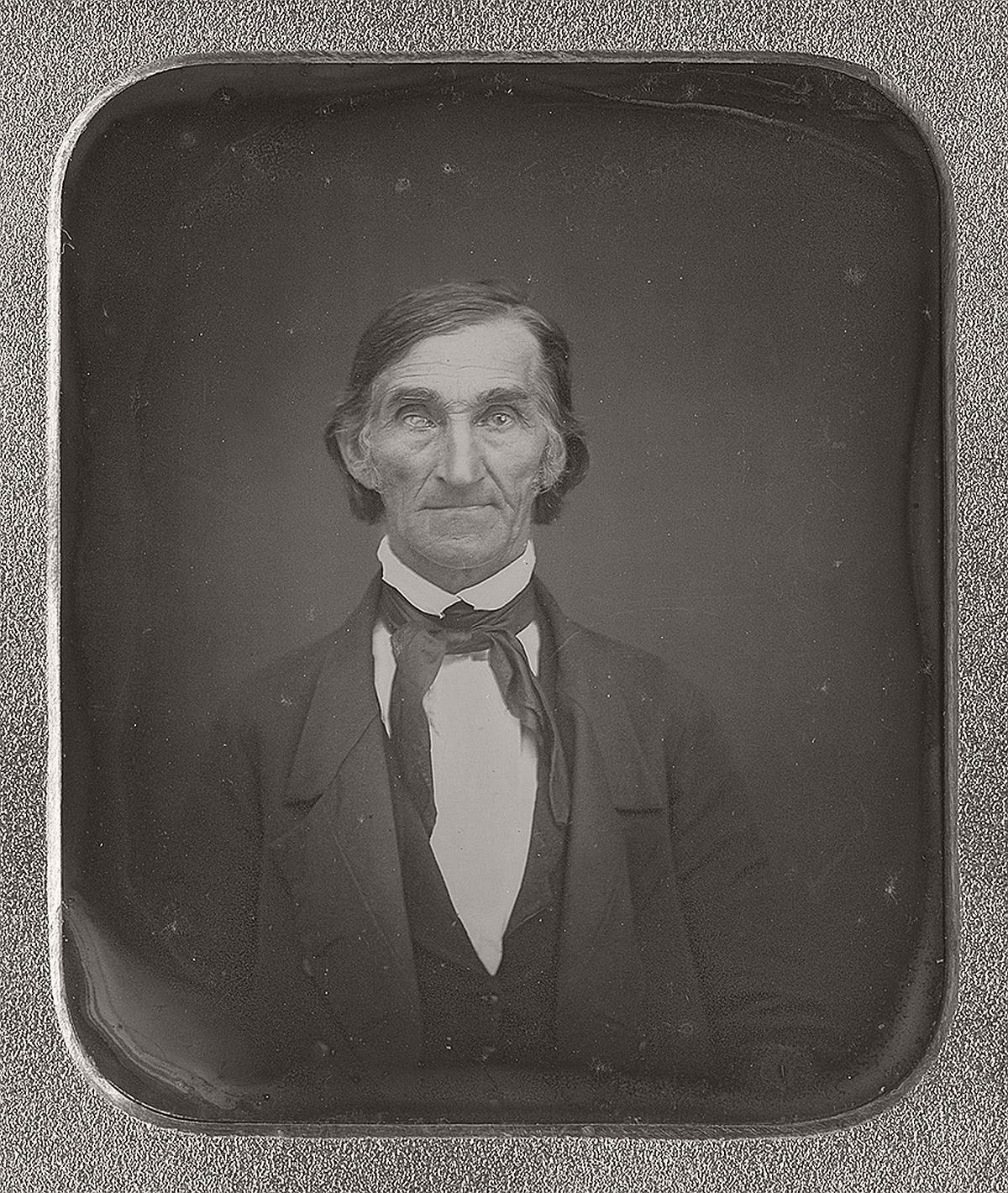

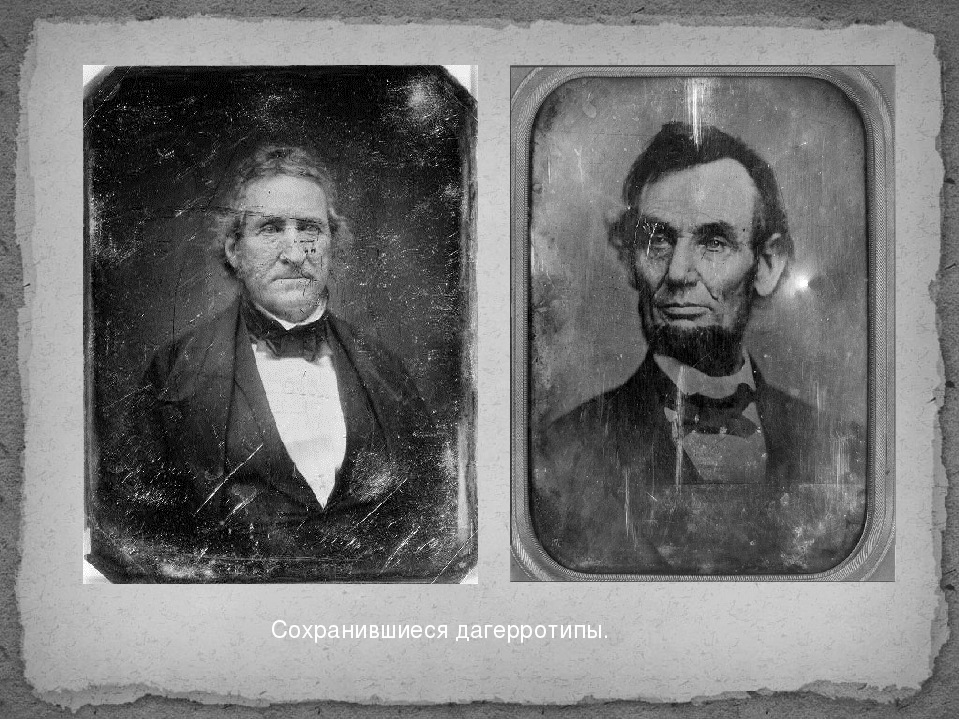

История фотографии : Дагерротипы декабристов из ссылки

Есть имена, которые в нашем представлении неразрывно связаны друг с другом. Например, Пушкин и декабристы. Но есть и никак не связанные понятия. Скажем, Пушкин и фотография. Как известно, поэт не дожил два года до ее изобретения. Отсюда, следуя законам логики, не очень вяжутся и два других понятия — декабристы и фотография…

Существуют несколько фотопортретов декабристов сделанных в конце 1856-го — начале 1857 года, уже после возвращения из тридцатилетней ссылки. Фотография на тот момент была вполне привычным делом. Именно тогда и были сфотографированы М. И. Муравьев-Апостол, С. П. Трубецкой, И. И. Пущин, С. Г. Волконский и другие.

Но существовали фотопортреты, сделанные значительно раньше, еще в Сибири.

Давиньон, Альфред: Княгиня Мария Николаевна Волконская, последовавшая за мужем-декабристом в сибирскую ссылку.

Иркутск, 1845

Известный советский историк фотографии Сергей Александрович Морозов, в своей книге «Русская художественная фотография» писал о неком фотографе Давиньоне, совершившем в 1845 году путешествие по России с целью снять ее достопримечательности. Он побывал в Москве и на Украине, а затем отправился в Сибирь, где жили на поселении декабристы.

«Фотограф, — пишет С. А. Морозов, — сделал несколько портретов, в том числе портреты Волконского, Панова, Поджио. В Третье отделение царской канцелярии поступил донос. По предписанию из Петербурга фотограф был арестован. Следственная комиссия не обнаружила преступного умысла, но жандармы разыскали все «дощечки» с портретами, снятыми Давиньоном, и уничтожили их».

Вот здесь уже есть чему удивляться. Фотография в России еще только делала свои первые робкие шаги, а кто-то уже едет в Сибирь снимать декабристов! Кто же этот энтузиаст, дерзнувший предпринять столь рискованное путешествие?

Давиньон, Альфред: Князь Сергей Григорьевич Волконский.

Иркутск, 1845

Один из пионеров отечественной светописи — Сергей Львович Левицкий, который, кстати, в Париже в начале 60-х годов прошлого века сделал фотопортрет одного из вернувшихся декабристов — С. Г. Волконского, экспонировавшийся в Эрмитаже, оставил воспоминания.

Рассказывая о начальном этапе отечественной светописи, он писал:

«Первое дагерротипное заведение для публики открыли французские литографы Давиньон и Фоконье в Никольской улице близ Большого театра (в Петербурге). Эта фирма существовала недолго…»

Выходит, что Давиньон был одним из первых профессиональных фотографов в России.

Никитин В.А., фотожурналист, стал разыскивать эти портреты, подробности поездки Давиньона в Сибирь. И конечно втайне мечтал, что где-нибудь в архивах ему удастся обнаружить фотографии.

Декабрист Н.А.Панов

И вот однажды в музее Пушкинского дома, просматривая список хранящихся там дагерротипов, он вдруг увидел знакомые фамилии: Волконский, Панов, Поджио. От волнения у него перехватило дыхание. Неужели это те самые, никому не известные дагерротипы?

От волнения у него перехватило дыхание. Неужели это те самые, никому не известные дагерротипы?

Вот как он описывал своё открытие:

«Потрясающе интересно рассматривать фотографии, которым почти полтора века. Людей, изображенных на них, уже давно нет, умер фотограф, сделавший снимки, умерли люди, в чьих домах висели эти портреты, умерли дети этих людей и дети детей.

В жизни человечества произошли гигантские изменения, громыхали войны, совершались научные открытия, человек неоднократно улетал с нашей планеты и возвращался назад, а люди, запечатленные на пластинке, все так же продолжают сидеть и смотреть в объектив аппарата, которого уже тоже давно не существует.

Удивительно очарование старых фотографий!

Дагерротип притягивает нас еще сильнее. Тут, по-видимому, сказывается его уникальность. Когда рассматриваешь старый отпечаток, понимаешь, что был негатив и фотограф, возможно, отпечатал с него несколько снимков. И если негатив не сохранился — время, а еще чаще люди безжалостно уничтожают их, — то можно предположить, что где-то существует еще один, а может быть, и несколько отпечатков.

Дагерротип всегда единственный. Другого такого быть не может. Даже если фотограф сделал их несколько, что маловероятно — ведь каждый такой снимок на посеребренной пластинке стоил очень недешево, — все равно второго такого не было. И если вдуматься, начинаешь понимать значение этого снимка: перед нами уникальный фрагмент далекого прошлого, рассматривая который проникаешь в минувшее.

Я, например, очень ясно представляю, как тогда происходила съемка. Вижу старое ателье, вижу, как фотограф, церемонно поздоровавшись с портретируемым и обговорив детали предстоящей съемки, показывает ему образцы своих работ. Вот он усаживает клиента в удобное кресло с подлокотниками, пододвигает копфгалтер — специальное устройство, напоминающее орудие средневековых пыток и одновременно приспособление из зубоврачебного кабинета, — с его помощью закрепляли голову клиента в неподвижном положении.

Вот как писала об этом одна из современниц декабристов:

«Дагерротипы нынче доводятся до совершенства. Погожу немного, чтобы умели красками вывести, и пришлю тебе живой отпечаток своей старой физиономии; условие удачи — сидеть смирно не более минуты!»

Погожу немного, чтобы умели красками вывести, и пришлю тебе живой отпечаток своей старой физиономии; условие удачи — сидеть смирно не более минуты!»

Потом, пока клиент медленно прохаживается по ателье, стараясь размять затекшие во время съемки мышцы, фотограф в темной лаборатории колдует с только что проэкспонированной пластинкой…

Декабрист И.В.Поджио

Я продолжаю рассматривать принесенные дагерротипы. Портреты одиночные, парные, групповые. Мужчины, женщины, дети. Роскошные платья, строгие сюртуки, мундиры… И вот наконец долгожданные конверты с портретами декабристов. Волконский, его дети, Панов, Поджио. Всего пять дагерротипов. Небольшие, отлично сохранившиеся, в простых, но изящных рамках. На обороте каждого фирменная наклейка — синенькая этикетка с золотым оттиском: «Дагерротип А. Давиньона».

Пожалуй, наиболее интересны из них два портрета Иосифа Поджио. Пожилой мужчина в темном сюртуке с бархатным воротником и светлых брюках сидит облокотившись на стол, покрытый ковром, в руке длинный чубук. Молодецкое лицо с чуть растрепанными волосами, густые усы и усталые глаза. Второй снимок напоминает первый, только несколько иная поза и чубук в другой руке. На обоих портретах сзади убористым мелким почерком сделаны надписи на французском языке.

Молодецкое лицо с чуть растрепанными волосами, густые усы и усталые глаза. Второй снимок напоминает первый, только несколько иная поза и чубук в другой руке. На обоих портретах сзади убористым мелким почерком сделаны надписи на французском языке.

На первом:

«Дорогая Наташенька, вот черты твоего отца. 15 июня 1845 г.»,

на втором:

«Дорогая Сонечка, вот черты твоего отца после двадцати лет изгнания, в возрасте 53 лет».

Сомнений нет — это те самые снимки, о которых писал С. А. Морозов!

Я расспрашиваю хранительницу о том, кто интересовался этими снимками, как они сюда попали. Полный радостных предчувствий и одновременно сомнений, иду домой. Откуда у Морозова были сведения о том, что «дощечки» с изображениями уничтожены? Достаю книгу и вижу сноску на журнал «Красный архив», вышедший в 1924 году.

В 6 томе в разделе «Из записной книжки архивиста» сразу нахожу статью «К иконографии декабристов», которая оказывается небольшой заметкой некоего А. Сергеева. В ней идет речь об обнаруженном им в отчете Третьего отделения Собственной его императорского величества канцелярии упоминании о деле отставного инженер-поручика Давиньона.

Сергеева. В ней идет речь об обнаруженном им в отчете Третьего отделения Собственной его императорского величества канцелярии упоминании о деле отставного инженер-поручика Давиньона.

Шеф жандармов в своем отчете за 1845 год докладывал Николаю I:

«Из переписки государственных преступников усмотрено было, что отставной инженер-поручик Давиньон, занимающийся снятием дагерротипных портретов, путешествовал по Сибири и там снимал портреты с государственных и политических преступников. Пересылавшиеся к родственникам портреты поселенцев Поджио, Панова и Волконского, также жены и детей последнего, остановлены в Третьем отделении».

Арестованный инженер-поручик Давиньон на следствии показал, что портретов он не распространял, а изготовлял их, не зная о запрете «снимать изображения с государственных преступников», что все сделанные им дагерротипы находятся на руках у лиц, которых он фотографировал. Но тем не менее жандармами был учинен обыск его вещей в Москве, где не оказалось ничего, кроме испорченной «дагерротипной дощечки» с портретом декабриста Панова, которая и была доставлена в Третье отделение.

Далее сообщалось, что местным властям было дано письменное указание о запрещении какой-либо съемки с осужденных лиц, а также было приказано изъять портреты и «дагерротипные принадлежности» у всех находящихся на поселении.»

А вот информация о истории этих портретов из книги Зильберштейна И.С о художнике Николае Бестужеве.

Ссыльный декабрист Иосиф Поджио, отбыв тюремное заключение в Шлиссельбургской крепости, в 1834 году был отправлен в Сибирь, где в селении Усть-Кудинское отбывал ссылку.

В августе 1845 года он отправил своим дочерям два дагерротипных портрета, но их перехватили, и оказались они в Третьем отделении. Такая же участь постигла посланные в Россию портреты Волконского, его жены и детей, а также портрет декабриста Панова. Так возникло дело «О художнике Давиньоне, который в бытность в Сибири снимал дагерротипные портреты с государственных преступников».

Декабрист С.Г.Волконский

Зильберштейн, работая над книгой о художнике-декабристе Николае Бестужеве, обнаружил в Архиве Октябрьской революции документы, из которых следовало, что «дощечки» с портретами были обнаружены случайно при просмотре почты, а не по доносу, как писал С. А. Морозов.

А. Морозов.

После чего начальник Третьего отделения Л. В. Дубельт приказал срочно начать расследование. Когда же появилась достаточная информация, он немедленно отправляет рапорт шефу жандармов графу А. Ф. Орлову, который в это время сопровождал Николая I в поездке по Европе. Орлов доложил о случившемся царю.

Николай I велел «пресечь безобразия». В Сибирь полетели приказы. В одном из них было сказано, что сосланные декабристы не только пересылали свои портреты родственникам, но, более того, некоторые из упомянутых переселенцев завели «собственные дагерротипы» и сами друг с друга снимают портреты.

Действительно, среди декабристов, был велик интерес к совсем недавно дошедшему до них изобретению. Об этом мы можем судить из их писем. Так, еще в 1843 году декабрист А. П. Юшневский писал брату:

«Ты обещал показать опыты светописи. Вероятно, ты прочитал уже где-нибудь известия о новых опытах над действием света профессора Мезер, деланных в присутствии Гумбольта и Энка. Подлинно дойдут скоро до того, что откроют средство удерживать изображение предмета, видимого в зеркале».

Подлинно дойдут скоро до того, что откроют средство удерживать изображение предмета, видимого в зеркале».

Известно также, что Николай Бестужев и другие декабристы увлекались фотографией, хотя их опыты и не дошли до нас.

К тому времени многие из декабристов, сосланных в Сибирь, уже находились на государственной службе, занимая те или иные посты, и пользовались определенными привилегиями.

Тем не менее на вопрос генерал-губернатора Западной Сибири князя П. Д. Горчакова, должно ли «помянутое высочайшее повеление» относиться и к данной категории поселенцев, шеф жандармов недвусмысленно ответил, что

«было бы лучше, если бы и состоящие на службе в Сибири из государственных и политических преступников не снимали с себя портретов и не пересылали оных к своим родственникам для собственной их же пользы, дабы портретами своими они не обращали на себя неуместного внимания».

Давиньон вернулся в Москву, где и был арестован. В своих показаниях он всячески пытался преуменьшить количество сделанных им портретов, но есть все основания считать, что сделано их было достаточно много. Только к началу 1846 года фотограф был освобожден.

Только к началу 1846 года фотограф был освобожден.

Дети С.Г.Волконского

Спасли его два обстоятельства:

- Первое — это несовершенство тогдашней техники фотографии. Ведь он, как мы знаем, изготовлял дагерротипы, то есть все снимки существовали в одном экземпляре и находились в руках портретируемых.

- Вторым обстоятельством можно считать ту роль, которую в этом деле сыграла жена арестованного фотографа — Екатерина Давиньон, много хлопотавшая о его освобождении. В своем письме на имя графа Орлова она так убедительно доказывала отсутствие в действиях ее мужа «преступного умысла», что шеф жандармов вынужден был отступиться.

Выпуская фотографа на волю, с него взяли подписку следующего содержания:

«1845 года декабря 31 дня я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что не имею у себя ни одного портрета, снятого мною в Сибири посредством дагерротипа, с некоторых государственных преступников, кроме подобного портрета с преступника Панова, который и представлен мною в Третье отделение, и если когда буду путешествовать, то обязуюсь, под строгою по законам ответственностью, не снимать портретов с упомянутых преступников. Уволенный от службы инженер-поручик А. Давиньон».

Уволенный от службы инженер-поручик А. Давиньон».

А в Сибири местные чиновники еще долго собирали портреты, сделанные Давиньоном, или расписки, подобные этой:

«1846 года января… дня, в присутствии Ялуторовского полицейского управления, мы, нижеподписавшиеся, проживающие в городе Ялуторовске, находящиеся под надзором полиции государственные и политические преступники, выслушав предписание господина, состоящего в должности Тобольского гражданского губернатора, от 8-го настоящего месяца за № 18, дали эту подписку в том, что обязываемся не иметь у себя дагерротипов и что в настоящее время таковых у себя не имеем. В том подписуемся:

Иван Пущин, Евгений Оболенский, Иван Якушин, Василий Тазенгаузен, Матвей Муравьев-Апостол».

Как видно, делу Давиньона придавалось очень большое значение. Это было свидетельством и того, что с самого своего появления фотография заявила о себе как о мощном средстве массовой информации, с которым уже нельзя было не считаться.

Вот почему об этом, как одном из важнейших дел, и упоминалось в годовом «Отчете о действиях Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и корпуса жандармов за 1845 год», о котором писал в 1924 году журнал «Красный архив».

Снимков же в деле обнаружено не было. Они, как мы уже знаем, находятся в музее Пушкинского дома, куда попали уже после революции, когда проходила реорганизация архивов.

Статью подготовила P.S. София, материал взят из книги Никитина В.А. «Истории о фотографах и фотографии», Лениздат 1991г.

Эксперт Sony Александр Бахтурин делает обзор матриц. Часть 3

Александр Бахтурин

Преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

Продолжение материала. Предыдущую часть (2) читайте здесь. Начало (часть 1) читайте здесь.

Первый цветной гелиохромный дагерротип был получен Ливаем Хиллом в 1853 году. В 1855 году Джеймс Максвелл создал теорию цветоощущения и уже тогда считал, что без увеличения чувствительности фотоматериала к зелёной и красной частям спектра достойного результата не получить.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский снимал в 1901-1917 гг. на камеру Митте (в берлинской лаборатории профессора Митте обучался Прокудин-Горский — прим. ред.) чёрно-белые, цветоделённые по методу Максвелла фотографии. На одной бромо-серебряной фотопластине располагались три негатива, каждый из которых экспонировался за аддитивным цветным фильтром — красным, зелёным и синим.

ред.) чёрно-белые, цветоделённые по методу Максвелла фотографии. На одной бромо-серебряной фотопластине располагались три негатива, каждый из которых экспонировался за аддитивным цветным фильтром — красным, зелёным и синим.

В 1995 году была выпущена цифровая фотокамера Minolta RD-175, созданная на базе модели Minolta Dynax/Maxxum 500si. Компания Minolta реализовала проект в сотрудничестве с Agfa. Последняя продавала RD-175 под маркой Agfa ActionCam. В камере призма рассекала и разводила лучи света на три ПЗС-матрицы, каждая из которых имела разрешение 0,38 Мпикс. Два сенсора записывали зелёный канал, третий — красный и синий. Такая система требует тончайшей юстировки и применима, как правило, в массивных видеокамерах. Кроме того, матрицы большого размера адаптировать к системе 3ССD/3CMOS очень сложно.

Стандартной для цифровой фотоаппаратуры стало применение технологии мозаичной решётки сотрудника компании Kodak Брайса Байера, который запатентовал её в 1976 году. Массив цветных регулярно-расположенных фильтров накрывает пиксели сенсора и каждый воспринимает только 1/3 спектрального диапазона. В классике это квадрат из четырех квадратиков, диагонально — два зелёных, другие — красный и синий фильтры. Тут же столкнулись с необходимостью «де-мозаичности» и увеличения резкости. Функции взял на себя процессор, он же занимается управлением контрастом, яркостью, подавляет тепловой и цифровой шумы — а тут ещё и с растровыми искажениями, муаром приходится бороться.

В классике это квадрат из четырех квадратиков, диагонально — два зелёных, другие — красный и синий фильтры. Тут же столкнулись с необходимостью «де-мозаичности» и увеличения резкости. Функции взял на себя процессор, он же занимается управлением контрастом, яркостью, подавляет тепловой и цифровой шумы — а тут ещё и с растровыми искажениями, муаром приходится бороться.

Перед микролинзами с фильтрами Байера расположен ещё один фильтр — антимуаровый/низкочастотный/инфракрасный. У него две задачи: удаление муара и защита сенсора от ИК-потока. Муар появляется при восстановлении цветоделённого изображения, когда частота повторяющихся элементов рисунка совпадает с частотой растра цветного фильтра. Чтоб не совпало, растр фильтра делали не из 4, а даже из 24 цветных элементов, особым образом расположенных. Тем не менее мозаичность — проявляется, да и муар — тоже. Тепловое излучение «сбивает» цветовосприятие фотоматериала. В плёночной практике использовали защитные фильтры, спектрально обрезающие паразитный частотный ИК-диапазон (UV-IR).

Особенно это понадобилось, когда компании-производители стали выпускать цифровые фотокамеры с убранным ИК-фильтром. Во-первых, такие модели понадобились астрофотографам. Во-вторых, фотохудожникам. В некоторых ситуациях ИК-фильтр «съедает» до 15% деталей и оттенков цветов. Однако сам термин «отсутствие фильтра» сегодня неверен. Ранее приходилось использовать физический ИК/low pass/низкочастотный/«анти-алиайзинговый» фильтр (и тогда его можно было действительно — «ручками» — убрать или заменить на другой, с подходящим диапазоном пропускания, например, для астрофотографии) перед сенсором, не способным работать при избыточных уровнях ИК-излучения (и все цвета получат «чайно-фиолетовый» оттенок). А в критических случаях перед объективом приходилось ставить UV/IR-защитные светофильтры.

В современной цифровой камере перед сенсором установлен заграждающий (отсекающий) ИК-фильтр, который снижает чувствительность матрицы к излучению в ИК-диапазоне. Подобные резонансные фильтры, имеющие многозвенное/многослойное покрытие, типа просветляющего, создают крутой спад АЧХ и хорошо отсекают ненужное ИК/УФ-излучение, не трогая крайние части диапазона видимого света. Что мы выигрываем?

Что мы выигрываем?

Нет рассечения всего частотного диапазона на «пучки» спектра; понижается ИК-засветка; значительно снижается паразитная составляющая предсенсорных фильтров — всё это повышает резкость и контраст изображения на 30%; повышается чёткость передачи оттенков цвета на 25-30%.

Как результат, появилась возможность процессорного повышения резкости за счёт малого уровня дифракции вокруг сфокусированной точки. В моделях Sony A* имеются недокументированные процессорные функции дифракционного контроля и зонального повышения резкости.

В камере Sony RX-1RII появилась система отключаемого жидкокристаллического ИК-фильтра. Если нужно суперразрешение — выключаем, если нужен точный цвет и без муара — включаем. Не исключаю, что в дальнейшем подобный ЖК-слой будет встроен в микролинзу каждого пикселя, что даст возможность процессору своевременно управлять детализацией и оттенками.

Необычные байеровские матрицы

Великолепным решением отличилась компания Fujifilm. Добиваясь точного цвета в первую очередь, и только во вторую думая о противодействии муару, она создала серию матриц Super-CCD с разнесёнными октагональными, диагонально-расположенными пикселями разного размера для восприятия данных высокого и низкого контраста. «Зелёные» пиксели — двойные. Для малых уровней освещённости и ситуаций малого контраста в структуру введены дополнительные «зелёные» пиксели бОльшего размера. С переходом на EXR CMOS (2011) с диагональным расположением пикселей компания Fujifilm отработала систему считывания со сдвигом, умножающую поток данных. До этого приходилось двигать всю матрицу физически. Позже подобная система появилась на камерах Pentax (APS-C – 2015), Olympus (m4/3 – 2015) и Sony (24×36 – 2017).

Добиваясь точного цвета в первую очередь, и только во вторую думая о противодействии муару, она создала серию матриц Super-CCD с разнесёнными октагональными, диагонально-расположенными пикселями разного размера для восприятия данных высокого и низкого контраста. «Зелёные» пиксели — двойные. Для малых уровней освещённости и ситуаций малого контраста в структуру введены дополнительные «зелёные» пиксели бОльшего размера. С переходом на EXR CMOS (2011) с диагональным расположением пикселей компания Fujifilm отработала систему считывания со сдвигом, умножающую поток данных. До этого приходилось двигать всю матрицу физически. Позже подобная система появилась на камерах Pentax (APS-C – 2015), Olympus (m4/3 – 2015) и Sony (24×36 – 2017).

Полноцветные матрицы

Первым был Foveon — сенсор с трёхслойным расположением цветочувствительных сенсоров в каждом пикселе. Верхние два слоя — полупрозрачные, точнее спектрально-прозрачные. Тип сенсоров производства компании Foveon — ПЗС. Это одна из причин, по которой разработчик этой системы, профессор калифорнийского университета Карвер Меад, назвал многослойную сенсорную технологию «тупиковой ветвью».

Это одна из причин, по которой разработчик этой системы, профессор калифорнийского университета Карвер Меад, назвал многослойную сенсорную технологию «тупиковой ветвью».

Сложнейшая система считывания, жёсткая система обработки, малая скорость при больших потерях — это не позволяет добиваться развития системы. Всё, что было сделано компанией Sigma на сенсоре Foveon X3, это повторение давней системы с улучшенной обработкой без эффективного продвижения вперёд.

В 2007 году компания Nikon опубликовала патент на собственную полноцветную систему — с дихроичными зеркалами. Под одной микролинзой расположено два дихроичных зеркала, после первого часть светопотока отклоняется на сенсор синего, а поток идёт ко второму зеркалу. После второго дихроичного зеркала светопоток отклоняется на сенсор зелёного, а остальной поток идёт к сенсору красного. Второе зеркало ещё и поглощает инфракрасный поток — в первых патентах этим занималось отдельное зеркало. Развития не произошло ввиду сложности производства.

В 2015 году компания Sony показала патент экспериментального сенсора с двумя пикселями под одной микролинзой. Пиксели имеют свои цветные фильтры и дополняют информацию друг друга, как в применяющейся Canon двухцветной системе фокусировки.

Прогнозы на будущее

В дальнейшем байеровские фильтры могут интегрироваться в пиксель под микролинзу, а в ближайшем будущем возможно их замещение встроенными в микролинзу цветными жидкокристаллическими затворами. Тогда каждый пиксель сможет передавать последовательно сигналы цветности: красный, зелёный, синий, зелёный, белый, зелёный, красный, например, в необходимой комбинации. А с открытыми затворами получится монохром.

Ещё интереснее перспективы развития вариантов с дихроическим спектральным делением сразу на три сенсорных модуля под единой микролинзой большого диаметра. Громадный динамический диапазон, минимальные потери, но — огромный поток данных к процессору.

Уже сегодня перед процессором пришлось поставить распределителя — модуль LSI (линейный системный интегратор). Из огромного потока он выделяет, сортирует и передаёт в процессор последовательно данные об изображении, цвете, балансе белого, точке фокусировке и подвижности объектов, глубине резкости и искажениях, поступающих от объектива. LSI — единственный греющийся модуль в системе. А работы будет только больше: добавился попиксельный сдвиг считывания.

Из огромного потока он выделяет, сортирует и передаёт в процессор последовательно данные об изображении, цвете, балансе белого, точке фокусировке и подвижности объектов, глубине резкости и искажениях, поступающих от объектива. LSI — единственный греющийся модуль в системе. А работы будет только больше: добавился попиксельный сдвиг считывания.

Первоначально в среднеформатных цифровых задниках использовался точнейший сдвиг всей матрицы на один пиксель вверх-вправо-вниз-влево. Каждый раз экспозиция уходила в буфер, откуда её брал процессор, сшивал и записывал учетверённый по объёму кадр. Разрешение — огромное. Систему усовершенствовали компании Pentax и Olympus, увеличив количество сдвигов. Нет, сенсор они не трогали, а вот считывания с сенсора стали сдвигать.

Сегодня в камере Sony ILC-E A7RIII производится 4 считывания по 3 цветам и вместо 42 Мпикс. на изображение работает 166,6 Мпикс. Объём кадра — огромный, но это как раз то, что необходимо пейзажистам, рекламщикам и тем, кто. .. не умеет снимать. Последним нужен объём несжатого RAW-файла, чтобы его обрабатывать, исправляя собственное неумение сразу снимать правильно.

.. не умеет снимать. Последним нужен объём несжатого RAW-файла, чтобы его обрабатывать, исправляя собственное неумение сразу снимать правильно.

Окончание материала (часть 4) читайте здесь.

Дагерротип средний | Статьи и очерки | Дагеротипы | Цифровые коллекции | Библиотека Конгресса

Луи-Жак-Манде Дагер изобрел дагерротип во Франции. Об изобретении было объявлено общественности 19 августа 1839 года на заседании Французской академии наук в Париже. Американские фотографы быстро воспользовались этим новым изобретением, которое могло запечатлеть «правдивое сходство».»Дагеротиписты в крупных городах приглашали знаменитостей и политических деятелей в свои студии в надежде получить изображение для демонстрации в своих окнах и приемных. Они призывали публику посещать свои галереи, похожие на музеи, в надежде, что они захотят к 1850 году в одном только Нью-Йорке насчитывалось более 70 дагерротипических студий.

Популярность дагерротипа упала в конце 1850-х годов, когда стал доступен амбротип — более быстрый и менее дорогой фотографический процесс.Несколько современных фотографов возродили этот процесс.

Процесс

Дагерротип — это прямой позитивный процесс, создающий очень детальное изображение на листе меди, покрытом тонким слоем серебра, без использования негатива. Процесс требовал большой осторожности. Посеребренную медную пластину сначала нужно было очистить и отполировать до тех пор, пока поверхность не станет похожей на зеркало. Затем планшет сенсибилизировали в закрытом ящике над йодом до тех пор, пока он не приобрел желто-розовый цвет.Затем пластина, помещенная в светонепроницаемый держатель, переносилась в камеру. После воздействия света пластину проявляли над горячей ртутью до появления изображения. Для фиксации изображения пластину погружали в раствор тиосульфата или соли натрия и затем тонировали хлоридом золота.

Время выдержки для самых ранних дагерротипов составляло от трех до пятнадцати минут, что делало процесс почти непрактичным для портретной съемки. Модификации процесса сенсибилизации вкупе с улучшением фотографических линз вскоре сократили время экспозиции до менее чем минуты.

Модификации процесса сенсибилизации вкупе с улучшением фотографических линз вскоре сократили время экспозиции до менее чем минуты.

Хотя дагерротипы являются уникальными изображениями, они могут быть скопированы путем редагерротипирования оригинала. Копии также производились литографией или гравировкой. Портреты, основанные на дагерротипах, появлялись в популярных периодических изданиях и в книгах. Джеймс Гордон Беннет, редактор New York Herald, позировал для своего дагерротипа в студии Брэди. Гравюра, основанная на этом дагерротипе, позже появилась в « Демократическое обозрение ».

Камеры

Самые ранние камеры, используемые в процессе дагерротипирования, были сделаны оптиками и производителями инструментов, а иногда даже самими фотографами.Самые популярные камеры имели конструкцию раздвижного ящика. Объектив помещался в переднюю коробку. Вторая, немного меньшая коробка, скользнула в заднюю часть большей коробки. Фокус контролировался перемещением задней коробки вперед или назад. Изображение, перевернутое в боковом направлении, будет получено, если камера не будет оснащена зеркалом или призмой для коррекции этого эффекта. Когда сенсибилизированная пластина помещалась в камеру, крышка объектива снималась, чтобы начать экспозицию.

Изображение, перевернутое в боковом направлении, будет получено, если камера не будет оснащена зеркалом или призмой для коррекции этого эффекта. Когда сенсибилизированная пластина помещалась в камеру, крышка объектива снималась, чтобы начать экспозицию.

Дагерротип пластины, размеры

| Пластина целая | 6-1 / 2 «x 8-1 / 2» |

| Полупластина | 4-1 / 4 дюйма x 5-1 / 2 дюйма |

| Пластина четверть | 3-1 / 4 дюйма x 4-1 / 4 дюйма |

| Шестая пластина | 2-3 / 4 дюйма x 3-1 / 4 дюйма |

| Девятая пластина | 2 дюйма x 2-1 / 2 дюйма |

| Пластина шестнадцатая | 1-3 / 8 «x 1-5 / 8» |

История фотографии | История, изобретения, художники и события

История фотографии , метод записи изображения объекта при воздействии света или связанного излучения на светочувствительный материал. Слово, образованное от греческих фотографий («свет») и graphein («рисовать»), было впервые использовано в 1830-х годах.

Слово, образованное от греческих фотографий («свет») и graphein («рисовать»), было впервые использовано в 1830-х годах.

Британская викторина

Знай своих фотографов

Сколько известных фотографов вы можете назвать? Проверьте свои знания с помощью этой викторины.

В этой статье рассматриваются исторические и эстетические аспекты фотосъемки.Для обсуждения технических аспектов носителя, см. фотография, технология. Для обработки кинофотографии или кинематографии см. кино, история и технологии кино.

Общие соображения

Как средство визуальной коммуникации и выражения фотография обладает определенными эстетическими возможностями. Чтобы понять их, нужно сначала понять характеристики самого процесса. Одна из важнейших характеристик — оперативность. Обычно, но не обязательно, записываемое изображение формируется объективом камеры. Под воздействием света, формирующего изображение, чувствительный материал претерпевает изменения в своей структуре, формируется скрытое (но перевернутое) изображение, обычно называемое негативом, и изображение становится видимым в процессе проявления и постоянным за счет фиксации тиосульфатом натрия, называемого «гипогликемией». . » При использовании современных материалов обработка может происходить немедленно или может откладываться на недели или месяцы.

Обычно, но не обязательно, записываемое изображение формируется объективом камеры. Под воздействием света, формирующего изображение, чувствительный материал претерпевает изменения в своей структуре, формируется скрытое (но перевернутое) изображение, обычно называемое негативом, и изображение становится видимым в процессе проявления и постоянным за счет фиксации тиосульфатом натрия, называемого «гипогликемией». . » При использовании современных материалов обработка может происходить немедленно или может откладываться на недели или месяцы.

Существенные элементы изображения обычно устанавливаются непосредственно во время экспонирования.Эта особенность уникальна для фотографии и отличает ее от других способов создания изображений. Казалось бы, автоматическая запись изображения с помощью фотографии придала процессу ощущение аутентичности, которого нет ни в одной другой технике создания изображений. В общественном сознании фотография обладает такой очевидной точностью, что пословица «фотоаппарат не лжет» стала общепринятым, хотя и ошибочным, клише.

Такое понимание предполагаемой объективности фотографии преобладало в оценках ее роли в искусстве.В начале своей истории фотографию иногда принижали как механическое искусство из-за ее зависимости от технологий. На самом деле, однако, фотография — это не автоматический процесс, который подразумевается при использовании камеры. Хотя камера обычно ограничивает фотографа изображением существующих объектов, а не воображаемыми или интерпретируемыми видами, опытный фотограф может привнести творческий потенциал в процесс механического воспроизведения. Изображение можно модифицировать с помощью различных линз и фильтров.Тип чувствительного материала, используемого для записи изображения, является дополнительным элементом управления, а контраст между светом и тенью может быть изменен в зависимости от проявки. При печати негатива фотограф имеет широкий выбор физической поверхности бумаги, тонального контраста и цвета изображения. Фотограф также может создать полностью искусственную сцену для фотографирования.

Фотограф также может создать полностью искусственную сцену для фотографирования.

Самым важным элементом контроля, конечно же, является зрение творческого фотографа. Он или она выбирает точку обзора и точный момент воздействия.Фотограф воспринимает основные качества объекта и интерпретирует его в соответствии со своими суждениями, вкусом и вовлеченностью. Эффективная фотография может распространять информацию о человечестве и природе, фиксировать видимый мир и расширять человеческие знания и понимание. По всем этим причинам фотографию справедливо назвали самым важным изобретением со времен печатного станка.

Изобретая среду

Предшественники

Предшественником камеры была камера-обскура, темная камера или комната с отверстием (позже линзой) в одной стене, через которое изображения предметов за пределами комнаты проецировались на противоположную. стена.Этот принцип, вероятно, был известен китайцам и древним грекам, таким как Аристотель, более 2000 лет назад. В конце XVI века итальянский ученый и писатель Джамбаттиста делла Порта продемонстрировал и подробно описал использование камеры-обскуры с линзой. В то время как художники в последующие века обычно использовали вариации камеры-обскуры для создания изображений, которые они могли отслеживать, результаты этих устройств зависели от навыков рисования художника, и поэтому ученые продолжали искать метод полностью механического воспроизведения изображений.

В конце XVI века итальянский ученый и писатель Джамбаттиста делла Порта продемонстрировал и подробно описал использование камеры-обскуры с линзой. В то время как художники в последующие века обычно использовали вариации камеры-обскуры для создания изображений, которые они могли отслеживать, результаты этих устройств зависели от навыков рисования художника, и поэтому ученые продолжали искать метод полностью механического воспроизведения изображений.

В 1727 году немецкий профессор анатомии Иоганн Генрих Шульце доказал, что потемнение солей серебра — явление, известное с 16 века и, возможно, раньше, — было вызвано светом, а не теплом. Он продемонстрировал этот факт, используя солнечный свет, чтобы записать слова на солях, но он не предпринял попыток сохранить изображения навсегда. Его открытие в сочетании с камерой-обскурой предоставило основные технологии, необходимые для фотографии. Однако фотография появилась на свет только в начале 19 века.

Ранние эксперименты

Нисефор Ньепс, изобретатель-любитель, живущий недалеко от Шалон-сюр-Сон, города в 189 милях (304 км) к юго-востоку от Парижа, интересовался литографией, процессом, при котором рисунки копируются или наносятся вручную на литографические камень, а затем напечатанный чернилами. Не имея художественного образования, Ньепс изобрел метод, с помощью которого свет мог рисовать нужные ему картины. Он смазал гравюру маслом, чтобы сделать ее прозрачной, а затем поместил ее на пластину, покрытую светочувствительным раствором иудейского битума (разновидность асфальта) и лавандового масла, и выставил установку на солнечный свет.Через несколько часов раствор под светлыми участками гравировки затвердел, в то время как раствор под темными участками оставался мягким и его можно было смыть, оставив стойкую точную копию гравюры. Называя этот процесс гелиографией («рисунок солнца»), Ниепсу удалось с 1822 года копировать промасленные гравюры на литографический камень, стекло и цинк, а с 1826 года — на оловянные пластины.

Не имея художественного образования, Ньепс изобрел метод, с помощью которого свет мог рисовать нужные ему картины. Он смазал гравюру маслом, чтобы сделать ее прозрачной, а затем поместил ее на пластину, покрытую светочувствительным раствором иудейского битума (разновидность асфальта) и лавандового масла, и выставил установку на солнечный свет.Через несколько часов раствор под светлыми участками гравировки затвердел, в то время как раствор под темными участками оставался мягким и его можно было смыть, оставив стойкую точную копию гравюры. Называя этот процесс гелиографией («рисунок солнца»), Ниепсу удалось с 1822 года копировать промасленные гравюры на литографический камень, стекло и цинк, а с 1826 года — на оловянные пластины.

В 1826/27 году, используя камеру-обскуру с оловянной пластиной, Ньепс сделал первую удачную фотографию с натуры — вид на внутренний двор своего загородного поместья Гра из верхнего окна дома.Время воздействия составляло около восьми часов, в течение которых солнце двигалось с востока на запад, так что казалось, что оно светит с обеих сторон здания.

Ньепс создал свою самую удачную копию гравюры, портрет кардинала д’Амбуаза, в 1826 году. Он был выставлен примерно за три часа, а в феврале 1827 года он протравил оловянную пластину, чтобы сформировать печатную форму, и получил два отпечатка потянул. Отпечатки на бумаге были конечной целью гелиографического процесса Ньепса, но все остальные его попытки, будь то с помощью камеры или с помощью гравировки, были недоэкспонированы и слишком слабы, чтобы их можно было травить.Тем не менее открытия Ньепса показали путь, которым другие должны были следовать с большим успехом.

Как распознать дагерротип (1840–1850-е годы)

Датирование ранних фотографий по процессу и формату может быть полезным навыком, особенно если одежда натурщиков не дает никаких подсказок. Колин Хардинг дает несколько экспертных советов о том, как раскрыть их секреты.

В течение следующих нескольких недель я покажу вам, как датировать ваши старые семейные фотографии по формату и процессу, используя фотографические техники, которые доминировали в первые 100 лет коммерческой фотографии.

К сожалению, старые семейные фотографии часто приходят без какой-либо сопроводительной документации, поэтому определить их возраст может быть очень сложно. Старые фотографии полны подсказок, которые могут помочь вам в этом, например, об одежде или прическах, и у нас есть список полезных контактов и ресурсов, которые могут помочь вам датировать ваши фотографии по моде.

Женский портрет, c. 1846, Антуан Франсуа Жан Клоде © Коллекция Королевского фотографического обществаНо даже без этих указателей можно датировать фотографию по ее типу, а не по тому, что на ней изображено.Один из способов сделать это — рассмотреть методы, используемые для создания фотографий.

Были сотни различных фотографических процессов, каждый из которых имел свои отличительные особенности. К счастью, большинство семейных фотографий были сделаны с использованием всего нескольких фотографических приемов — например, дагерротипов, коллодиевых позитивов и ферротипов.

Помимо процесса, вы также можете многое сказать по размеру или «формату» фотографии.

Большинство процессов и форматов были популярны только в течение ограниченного времени, поэтому, если вы сможете их идентифицировать, вы также будете иметь приблизительное представление о дате фотографии.

Имея лишь базовые знания о том, что могут сказать вам эти физические ключи, вы на правильном пути к раскрытию тайн ваших семейных фотографий и их сюжетов.

Как определить дагерротип (1840–1850-е годы)

Для первой в этой серии публикаций мы рассмотрим некоторые подсказки, которые помогут обнаружить дагерротип среди ваших старых семейных фотографий.

О дагерротипическом процессе

Дагерротип был изобретен Луи Жаком Манде Дагером (1787–1851), и это был первый коммерческий фотографический процесс.Полированная серебряная поверхность на медной пластине была чувствительна к свету путем воздействия на нее паров йода. После экспонирования пластинки в камере она проявлялась парами ртути.

Ричард Бирд открыл первую в Англии публичную фотостудию в марте 1841 года на лондонской Риджент-стрит, после того как купил права на получение единственного патента на процесс дагерротипирования в Англии.

Дагерротип 1843 г., который считается первой фотографией, на которой запечатлен фотограф за работой.На изображении изображен Джабез Хогг, фотографирующий У.С. Джонсон в студии Ричарда Бирда.

дагерротипов продавались в Великобритании с 1840-х до начала 1850-х годов. Доступ в студии фотографов, работающих с процессом дагерротипирования около 1850 года, был ограничен средним и высшим классами.

Используйте эти подсказки, чтобы идентифицировать дагерротип

Ящики

Дагерротипные изображения очень хрупкие и легко повреждаются. Дагеротипы всегда поставляются в защитных футлярах, часто сделанных из кожи и обшитых шелком или бархатом.

Таблички

Изготовлены на полированных серебряных пластинах. В зависимости от угла, под которым вы их смотрите, они могут выглядеть как негатив, позитив или зеркало.

Потускнение

Под воздействием воздуха серебряная пластина потускнеет. Хотя они были запечатаны под стеклом, очень часто можно найти характерные признаки потускнения по краям дагерротипа.

Размер

Дагерротипы выпускались разных размеров, но большинство портретов довольно маленькие, обычно около 2 × 3 дюйма.

Примеры дагерротипов в нашей коллекции

Луна, 1851 год, Джон Адамс Уиппл и Джордж Филлипс Бонд, собрание группы научного музеяДжон Адамс Уиппл (1822–1891), работая с Джорджем Филлипсом Бондом (1825–1865), директором обсерватории Гарвардского колледжа, пытался создать лунный свет. дагерротипы невиданного ранее качества.Один из лунных дагерротипов Уиппла и Бонда был показан на Большой выставке 1851 года, где получил медаль.

Гавайские принцы, Александр Лихолихо и Лот Камахамиха и Г. Пармеле Джадд, 24 мая 1850 г., Альберт Сэндс Саутворт и Джозия Джонсон Хоуз, коллекция научного музея Написано чернилами: «Для миссис Бриджес Тейлор / с искренним уважением / принц Лихолихо / Геррит Пармеле Джадд / принц Камахамееха / Бостон, 24 мая 1850 года. Оставить в ложе Святой Катерины / Риджентс-парк / или в Министерстве иностранных дел / Лондон ».Подписано всеми тремя натурщиками.

Оставить в ложе Святой Катерины / Риджентс-парк / или в Министерстве иностранных дел / Лондон ».Подписано всеми тремя натурщиками.

Джадд был конгрегационным священником и министром иностранных дел Гавайского королевства. Он и принцы посетили Европу и Америку с дипломатической миссией в 1849 и 1850 годах. Бостонская портретная студия Southworth and Hawes работала с 1843 по 1863 год.

Портрет ребенка, гр. 1850, Дж. Пол, Собрание Кодака, Собрание Группы Музея науки Портрет молодой женщины, ок. 1860, Руфус Энсон © Коллекция Королевского фотографического общества Портрет собаки, апрель 1846 года, Коллекция Кодак, Коллекция Научного музея Портрет молодой девушки, которую все еще держит женщина, ок.1850 г., коллекция Kodak, собрание группы научного музея Портрет двух мужчин, ок. 1850, Kodak Collection, Коллекция Science Museum GroupЕще из серии

8 важных дагерротипных фотографий | Ментальная нить

В этот день в 1839 году французское правительство бесплатно предоставило миру фотографический процесс Луи Дагера. Изобретатель начал разработку процесса вместе с партнером Нисефором Ньепсом в начале 1830-х годов; он включал закрепление тонкого посеребренного медного листа внутри камеры-обскуры и воздействие на пластину паров кристаллов йода, которые создавали слой светочувствительного йодида серебра.Когда фотограф снял крышку камеры, на пластину попал свет. В темной комнате пластину проявляли парами ртути и фиксировали в солевом растворе, создавая дагерротип (Ньепс умер в 1833 году, поэтому процесс был назван в честь Дагера).

Изобретатель начал разработку процесса вместе с партнером Нисефором Ньепсом в начале 1830-х годов; он включал закрепление тонкого посеребренного медного листа внутри камеры-обскуры и воздействие на пластину паров кристаллов йода, которые создавали слой светочувствительного йодида серебра.Когда фотограф снял крышку камеры, на пластину попал свет. В темной комнате пластину проявляли парами ртути и фиксировали в солевом растворе, создавая дагерротип (Ньепс умер в 1833 году, поэтому процесс был назван в честь Дагера).

Этот процесс вскоре будет использоваться по всему миру (за исключением Англии, где те, кто хотел делать дагерротипы, должны были платить огромную лицензионную плату; Уильям Генри Фокс Талбот, который создал свой фотографический процесс, названный калотипом, и запатентовал его в 1841 году, также будет продавать лицензии на использование своего метода).В конце концов, процесс дагерротипирования был заменен процессом влажного коллодия, но многие фотографии — политических деятелей, обычных рабочих, зданий и достопримечательностей, небесных тел — были бы заморожены во времени с помощью метода Дагерра. Вот несколько из них.

Вот несколько из них.

1. L’Atelier de l’artiste