Человек с Лицом — Art Nest

Человек с Лицом

Курс «Человек с лицом» охватывает несколько вопросов, связанных с такой непростой частью человеческой анатомии, как голова.

Стоимость курса — 10.000р

На этом курсе мы изучим:

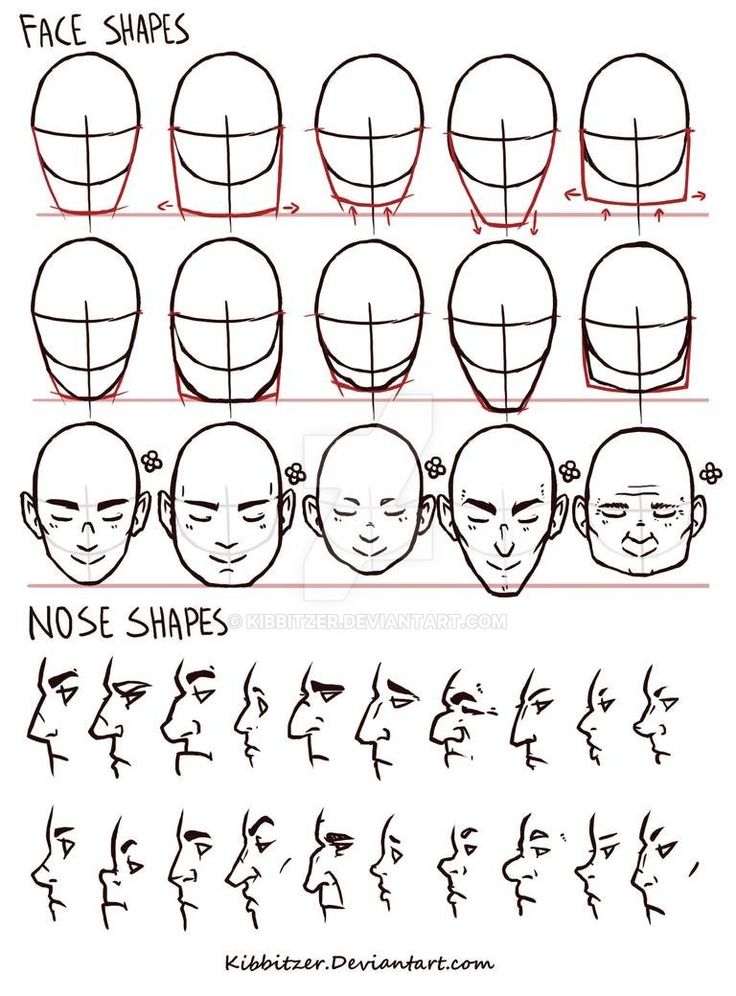

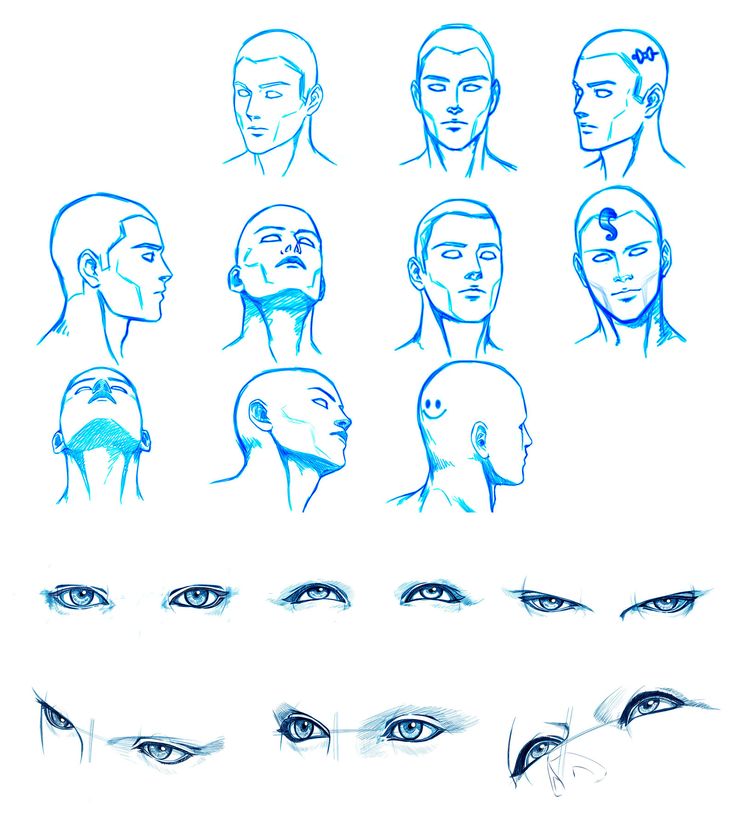

— Строение и особенности основных частей лица (нос, глаза, губы и т.п.)

— Строение головы в целом

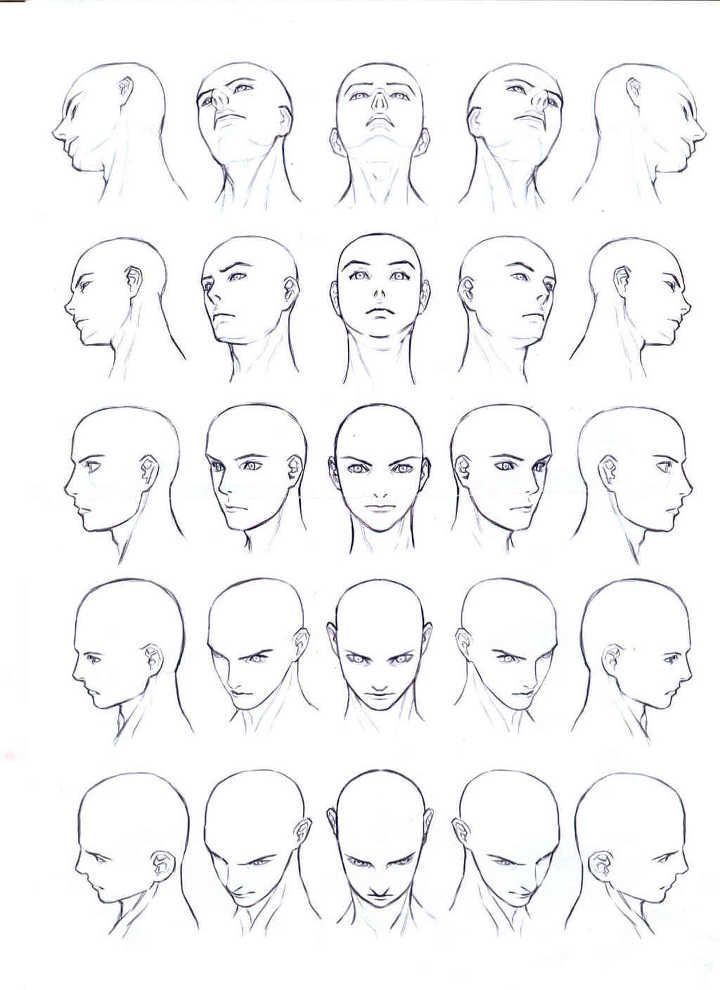

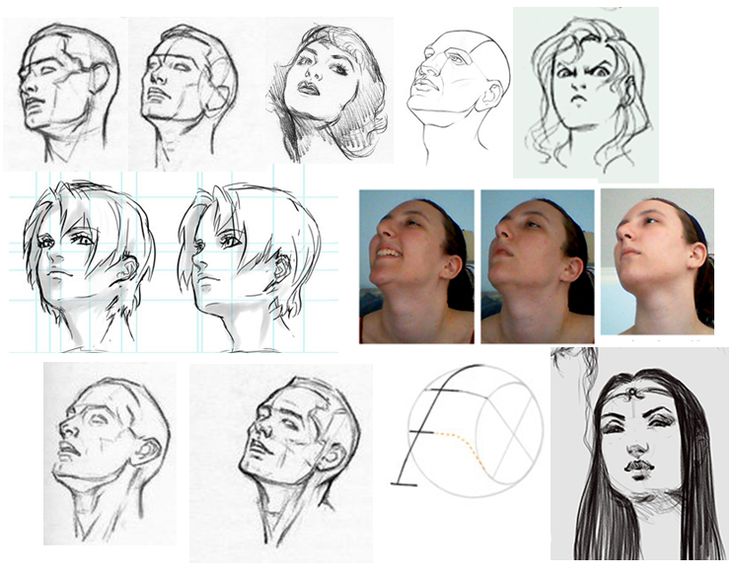

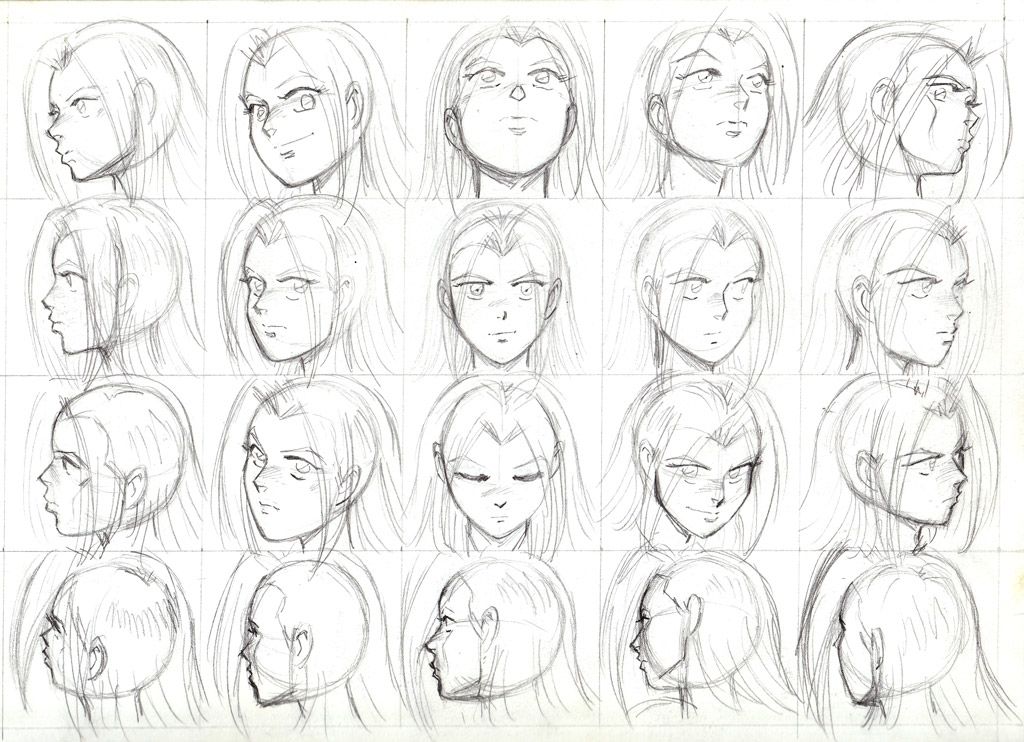

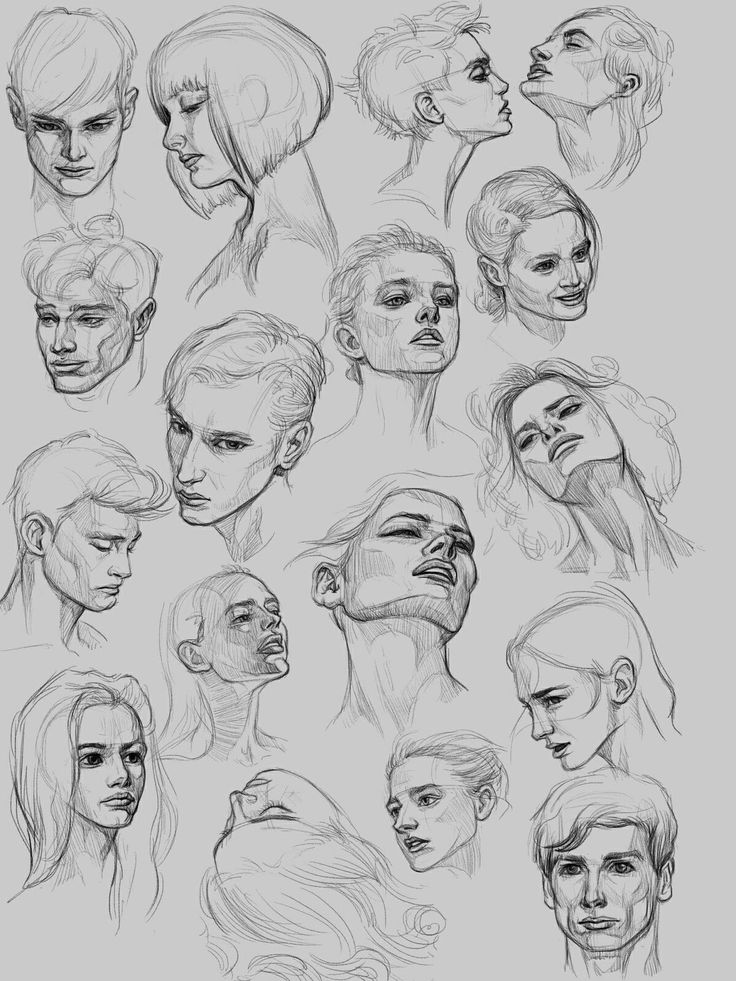

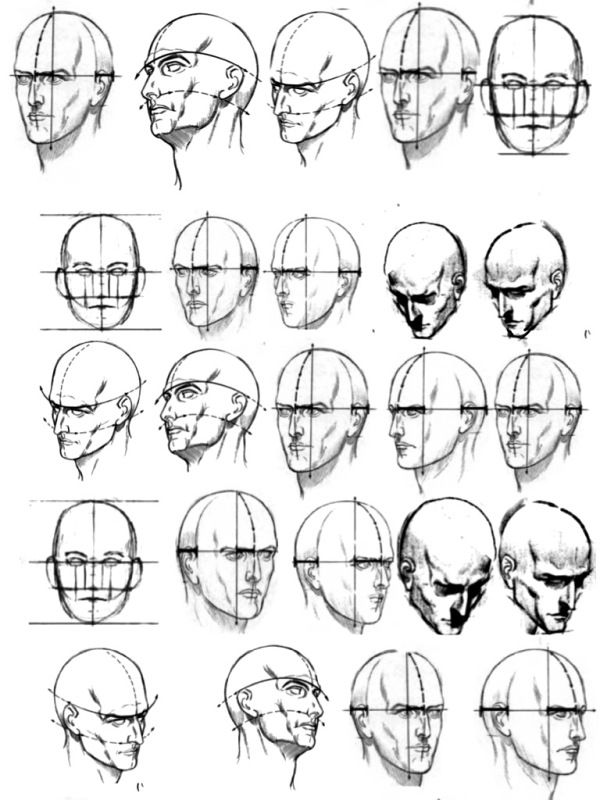

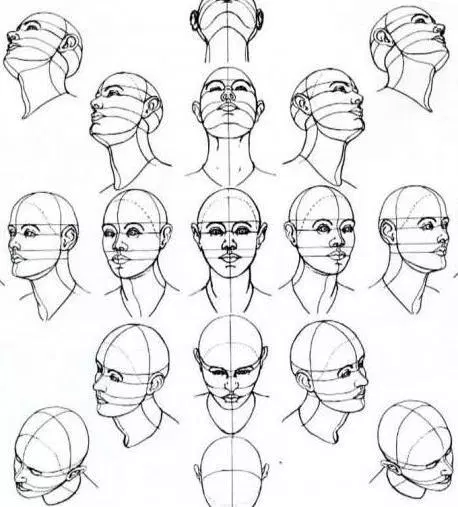

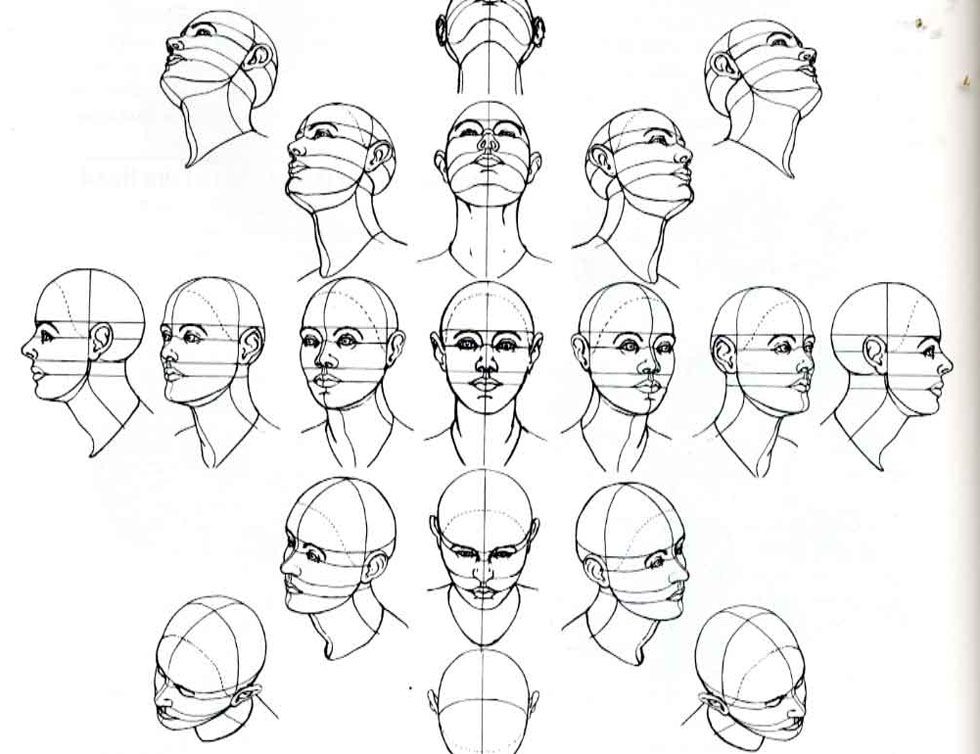

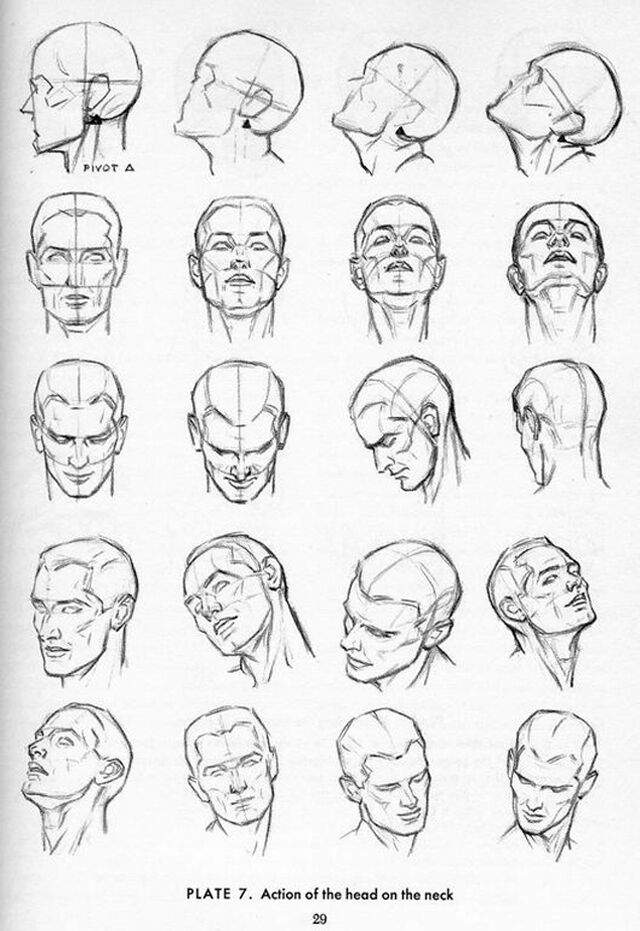

— Сложные ракурсы: три четверти, три четверти снизу, три четверти сверху и т.п.

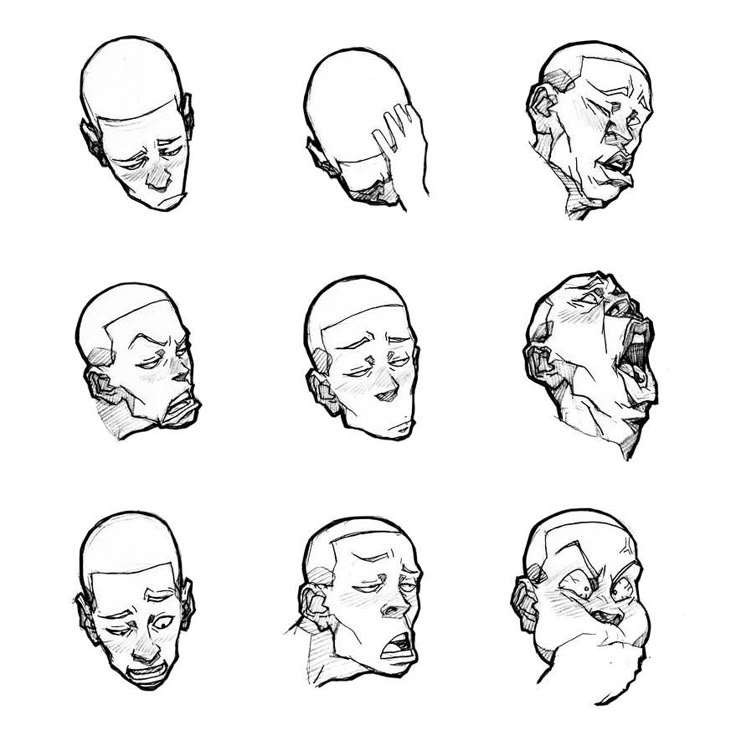

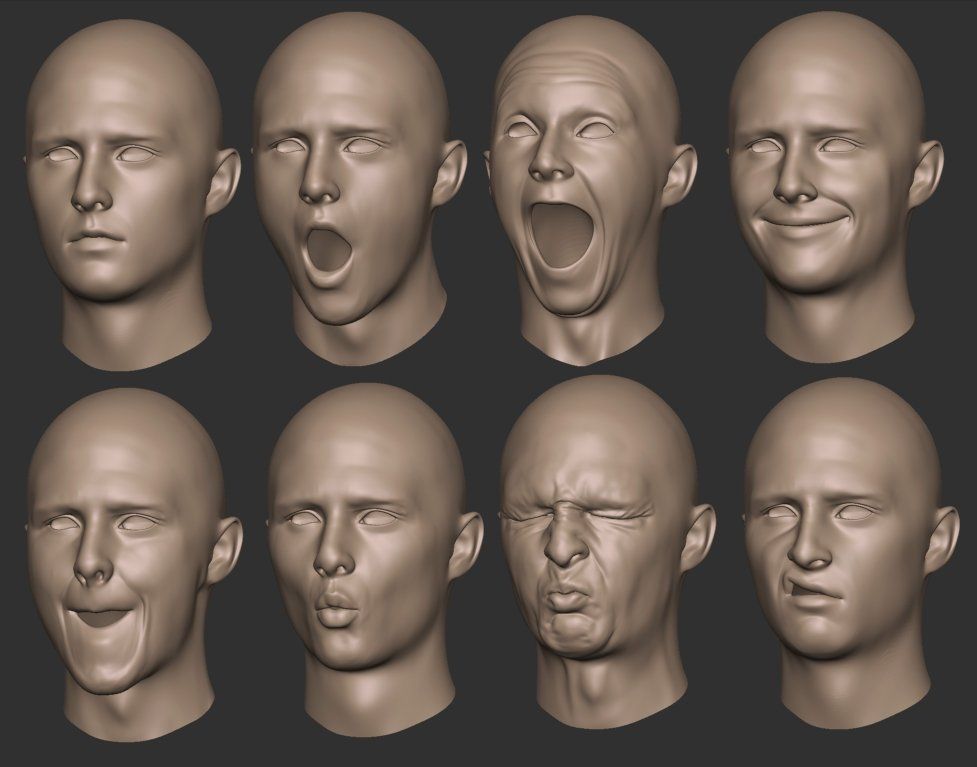

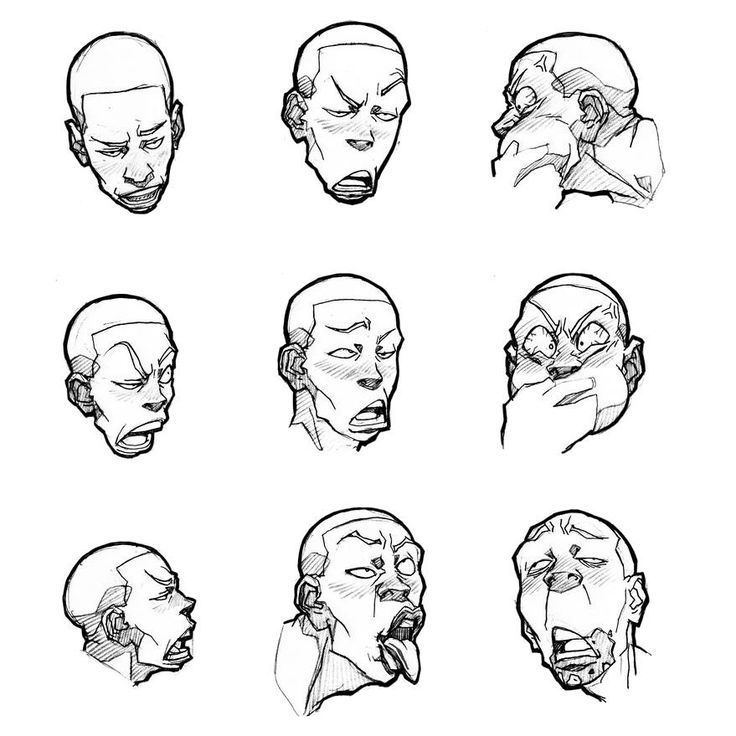

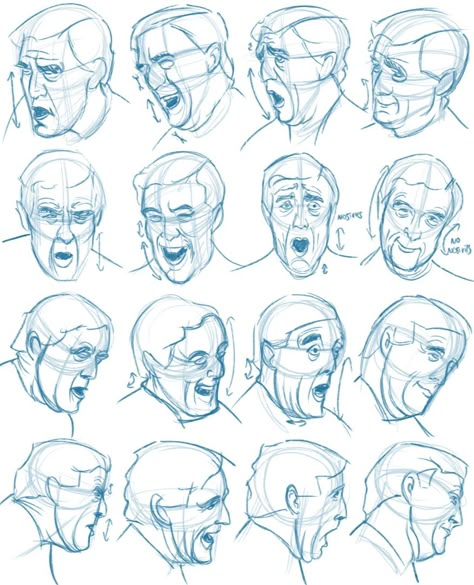

— Характер, мимику лица, эмоции и их визуальное выражение

— Возрастные, рассовые и даже фантастические (при дизайне фантастических персонажей) изменения строения лица.

Этот курс дает полный объем знаний, необходимый для создания портретов гуманоидов — и как и все остальные курсы школы, рассчитан куда более, чем на два месяца изучения. За два месяца ученики получат общее представление о предмете и вектор развития, в направлении которого далее уже самостоятельно смогут двигаться на пути к совершенству.

Программа курса:

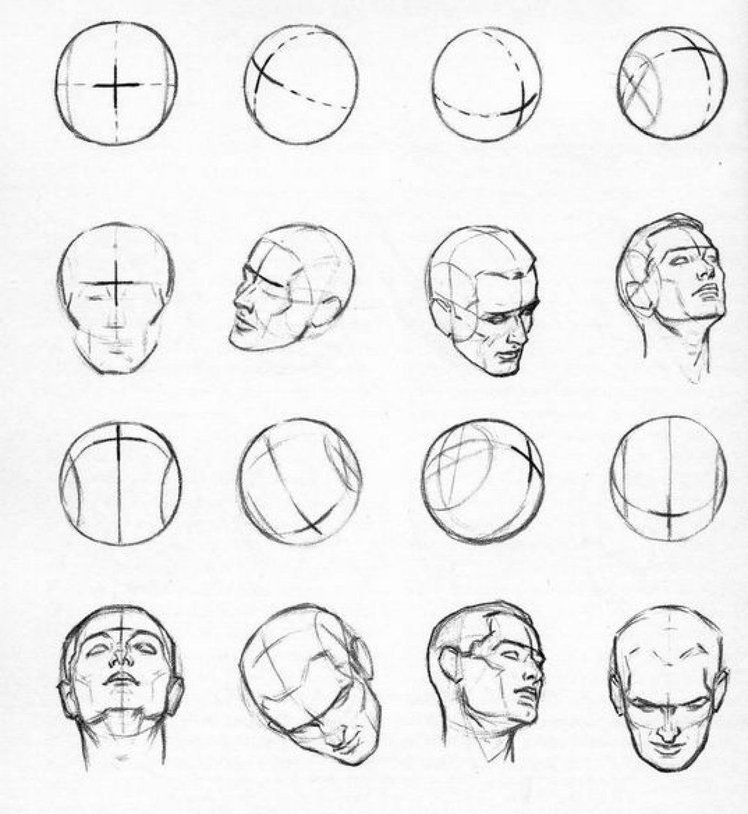

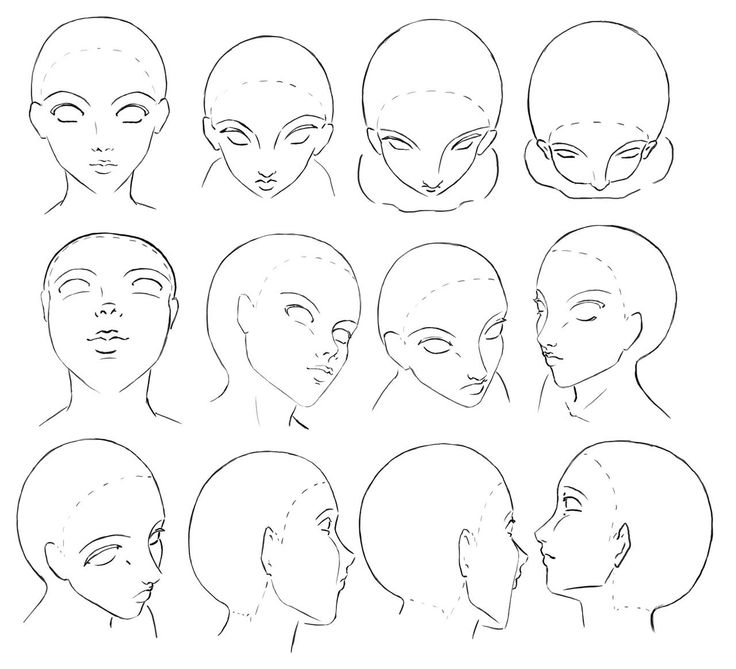

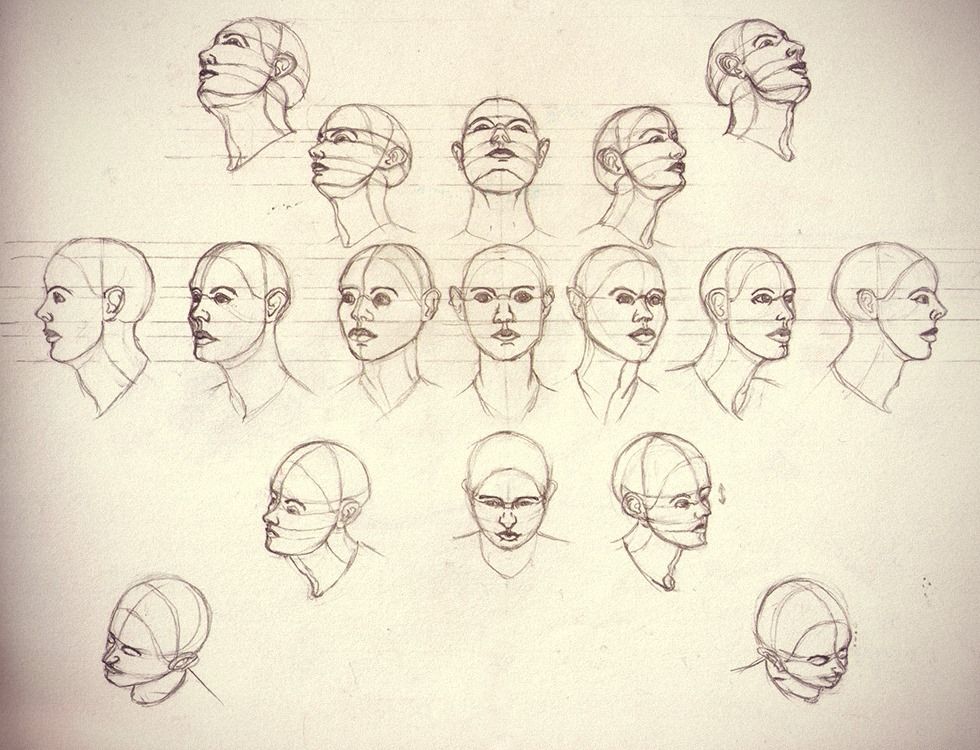

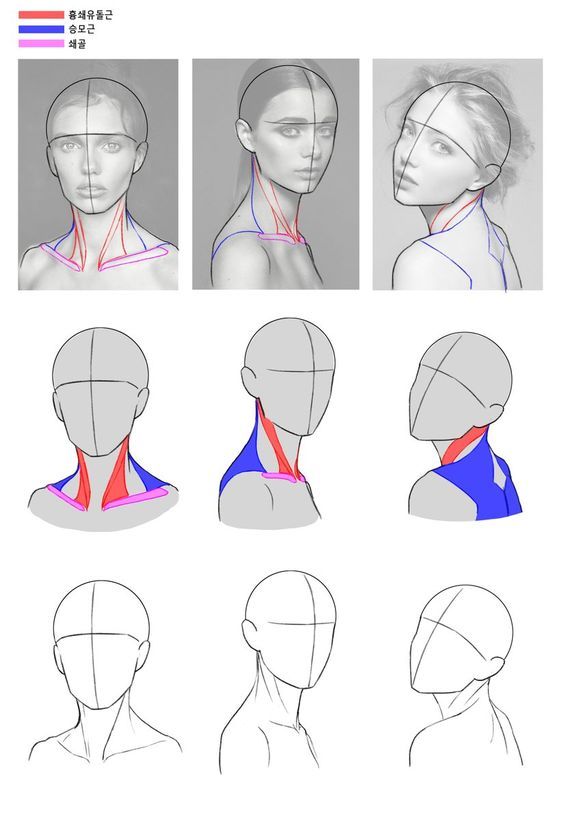

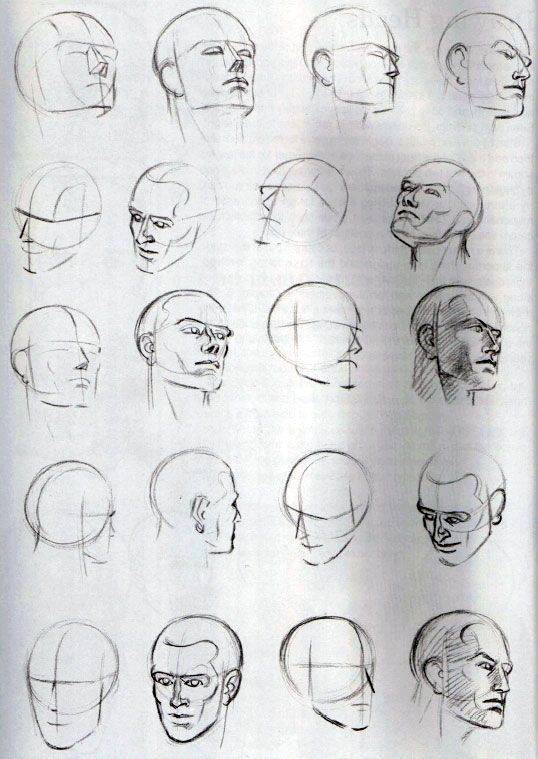

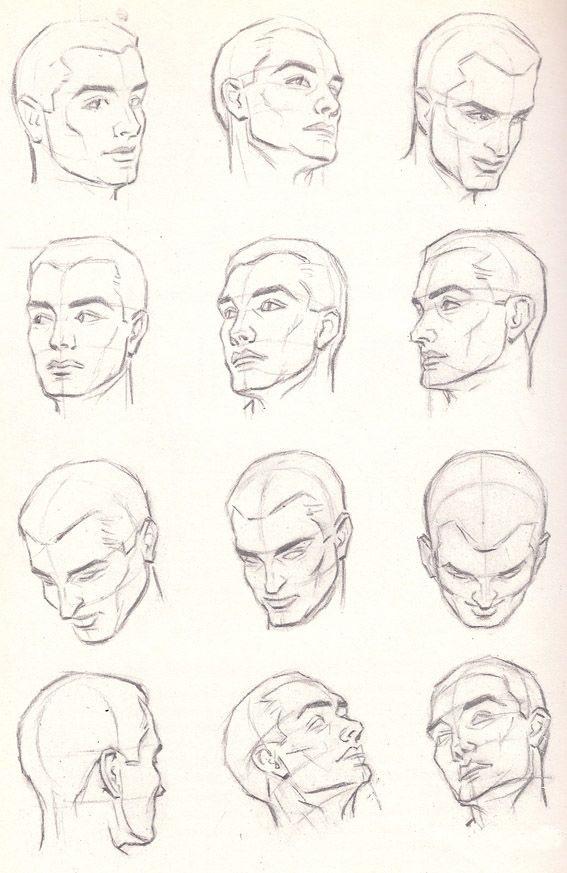

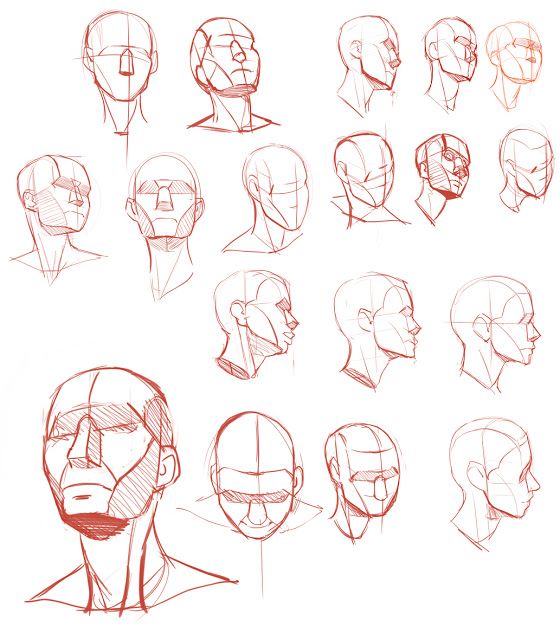

Лекция 1: Принципы построения головы человека. На этой лекции мы изучаем основу: как строится голова, из каких основных объемов состоит, каковы ее пропорции и методы построения в рисунке.

На этой лекции мы изучаем основу: как строится голова, из каких основных объемов состоит, каковы ее пропорции и методы построения в рисунке.

Лекция 2: Части лица. На этой лекции мы детально рассмотрим части лица, обратим внимание на их микро-особенности (такие, как форма уголка губ или «как ноздри заворачиваются под носом» и потренируем их рисование.

Лекция 3: Построение лица в ракурсе. Теперь мы соберем информацию первой и второй лекции, о строении «болванки» головы и о рисовании основных ее частей, и будем учиться крутить эту конструкцию в пространстве и строить сложные ракурсы.

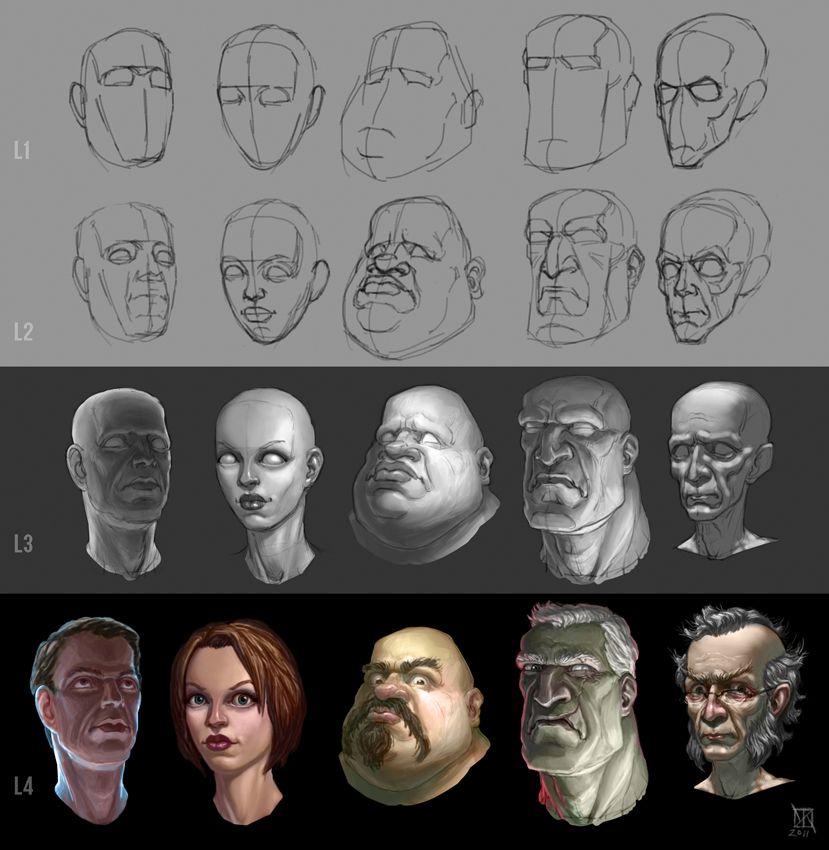

Лекция4: Лицо в объеме и в цвете. На этой лекции мы направим свет на нашу конструкцию и начнем изучать свето-тень и цвет, отдельно мы поговорим о том, как рисовать кожу живой и настоящей.

Лекция 5: Гендерные и возрастные изменения лица. На этой лекции я расскажу, по какому принципу изменяется базовая болванка лица в зависимости от пола и возраста человека.

Лекция 6: Рассовые и фантастические изменения лица. На этой лекции мы с вами изучим основные рассовые отличия, а так же — рассмотрим, как именно можно корректно модифицировать лицо, создавая фантастических персонажей, чтобы образ был анатомически реальным.

Лекция 7: Эмоции и характер. На этой лекции мы изучим основные эмоции: радость, гнев, печаль и пр., а так же поговорим о том, как можно передать характер героя, меняя пропорции черт его лица.

Лекция 8: Создание серии портретов на основе изученных материалов. На этой лекции я проведу завершающее демонстрационное занятие, и студентам предстоит создать серию из пяти портретов, применив все свои знания. На серию портретов у студентов будет две недели, с промежуточным и финальным разбором задания.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КУРСЫ

Работы учеников курса:

Быстров Дмитрий,

отзыв: «Спасибо огромное за курс. Было много практики. После 4 лекции я уже сильно потратился и выполнял задания из последних сил, но до конца все-таки дошел. Очень вдохновляли работы других участников.

Было много практики. После 4 лекции я уже сильно потратился и выполнял задания из последних сил, но до конца все-таки дошел. Очень вдохновляли работы других участников.

Разборы помогли увидеть те ошибки, что сам не замечал. Многое еще нужно прорабатывать: рисование без рефов, формы и направление света, развивать живую линию, ракурсы сверху и снизу.

Для себя прогресс увидел, чему очень рад. Курсом доволен. Много полезной информации для себя получил. Собираюсь пойти на Продолжающие CG и другие ваши курсы.»

работа:

Воронкович Алексей,

отзыв: «Для меня курс оказался очень сложным, но и очень полезным. Огромное количество информации как на лекциях, так и на разборах. Пройдет наверное еще ни один год, прежде чем я отработаю все, что узнал на нем. Но непосредственный прогресс во время курса тоже радует. Я остался более чем доволен, спасибо.»

работа:

Носенко Алла,

отзыв: «Я в восторге от курса. Сейчас смотрю на свои рисунки лиц, которые я делала два месяца назад, и вижу, какие же они кривые 😀 Курс нереально прокачал, спасибо огромное за него!»

работа:

Обухов Артур,

отзыв: «Очень плотный, насыщенный курс, охватывающий множество нюансов построения человеческого лица, требующий большой последующей практики, так как за время курса просто невозможно отработать такой огромный теоретический материал. Для себя лично я узнал несколько моментов в построении лиц, которых раньше не замечал, хотя рисую людей не первый год. Но самое ценное, это конечно работа преподавателя над ошибками. Я просматривал разборы работ всех учеников, так как в них охватываются типичные ошибки, плюс даются какие-то лайфхаки, очень полезно. Чувствуется очень большой опыт Веры, ей удается подобрать нужные слова, чтобы точно сформулировать ошибки учеников

Для себя лично я узнал несколько моментов в построении лиц, которых раньше не замечал, хотя рисую людей не первый год. Но самое ценное, это конечно работа преподавателя над ошибками. Я просматривал разборы работ всех учеников, так как в них охватываются типичные ошибки, плюс даются какие-то лайфхаки, очень полезно. Чувствуется очень большой опыт Веры, ей удается подобрать нужные слова, чтобы точно сформулировать ошибки учеников

и дать им нужные рекомендации по их исправлению. В общем, мое резюме: курс даже превзошел мои ожидания!»

работа:

Терентьева Алина,

отзыв: «Хочется поблагодарить всех кто создал этот курс, и в особенности Вас, Вера. Каждый раз восхищаюсь вами и вашими уроками. Вы замечательный учитель. И я надеюсь,

что у вас получится все, что вы задумали!

Курс « Человек с лицом» мне очень понравился. Думаю, что я даже запишусь на следующий год еще раз. Ваш фидбек прекрасен. Единственное очень жаль, что так мало. Особенно это касается заданий по цвету. Хотелось бы, чтобы 1 задание с обрубкой было так же и в цвете. Не плохо было бы, если бы вы добавили в курс лекцию по освещению. Конечно, это повлечет за собой и стоимость курса, но я думаю многие будут только за! Я так точно.

Хотелось бы, чтобы 1 задание с обрубкой было так же и в цвете. Не плохо было бы, если бы вы добавили в курс лекцию по освещению. Конечно, это повлечет за собой и стоимость курса, но я думаю многие будут только за! Я так точно.

Еще раз огромное спасибо вам. Было очень интересно и весело рисовать с вами головы. Всего доброго!»

работа:

Шалагина Екатерина,

отзыв: «Участие в курсе было очень продуктивным для меня, к концу второго месяца чувствовался ощутимый левл ап 🙂 большое спасибо за такой толчок к развитию!»

работа:

Ракурсы без фальши | Страстной бульвар, 10

Выпуск №4 — 114/2008, Выставка

Осенние фотовыставки нового театрального сезона оказались внимательны к прицелу объектива на те события, в коих изначально не было места гламуру и лоску. И этот акцент весьма актуален. Все реже мы наблюдаем в окружающем мире искренность чувств, первозданность чистоты, дыхание истины и почти привыкаем к макияжу человеческой души, который, увы, не смывается.

1. В ПОИСКАХ КОРНЯ

Необходимая преамбула. Четыре года назад 16 июня 2004 г. с 8 часов утра в течение 24 часов в Театре «Школа драматического искусства» проходила уникальная акция, посвященная 100-летию со времени написания легендарного романа Джеймса Джойса «Улисс». Целые сутки — ровно столько, сколько длится сюжет романа — актеры театра читали вслух и разыгрывали фрагменты огромного текста. Одиссея Леопольда Блума по Дублину была прочитана/прожита в разных уголках и пространствах театрального здания на Сретенке. (Эта акция была позднее внесена в книгу рекордов Гиннесса.)

Джойс, бежавший когда-то из Дублина, нынче культовый персонаж ирландской культуры, герой романа Леопольд Блум вошел в число самых важных литературных персонажей мировой литературы, а Bloom’s day (16 июня) — неофициальный дублинский праздник. Еще в 1999 году Игорем Яцко была задумана идея отметить День Блума, которую поддержал художник Владимир Ковальчук, придумав разные художественные инсталляции, сопровождающие чтение. Старт марафона начинался в 8 часов утра с параллельного появления Блума (Александр Огарев) с книгой в руках в театральной кассе, а Стивена Дедала (Игорь Яцко) — на балконе театрального атриума. Поток джойсовского текста стал вовлекать в воронку зрелища участников действа, читателей, а сами зрители стали персонажами («жители Дублина»), ибо здание «Школа драматического искусства» оказалось сродни городу с улочками, переходами, лесенками, балконами…

Старт марафона начинался в 8 часов утра с параллельного появления Блума (Александр Огарев) с книгой в руках в театральной кассе, а Стивена Дедала (Игорь Яцко) — на балконе театрального атриума. Поток джойсовского текста стал вовлекать в воронку зрелища участников действа, читателей, а сами зрители стали персонажами («жители Дублина»), ибо здание «Школа драматического искусства» оказалось сродни городу с улочками, переходами, лесенками, балконами…

Неординарное мероприятие привлекло внимание фотографов.

Выставка «Наталия Чебан. Извлечение корня времени» (Caf? Bin) — это воспоминание фотохудожницы о том, как она пыталась фотообъективом «ухватить хотя бы кусочки неуловимой волшебной ткани действия», которое происходило у нее на глазах. И потому ее снимки совместили два жанра — фотографии театральной и документальной/репортажной. Чуть более десятка фотоснимков (сепия) небольших размеров расположились по стенам Caf? Bin, что напротив театра. Конечно, пространство кофейни не предполагает активности зрительского взгляда, сидя за столиком и отпивая глоток горячего кофе, замечаешь по преимуществу лишь то, что находится рядом. И все же в этом выставочном приеме есть что-то, несомненно, от Джойса. В заданных ракурсах восприятия предполагается тот же «неумолимо движущийся статичный поток сознания», свойственный «Улиссу», и потому на снимках Натальи Чебан отсутствует экспрессия. Фотография намеренно лишена манкости — привлекательность данного перформанса в праздничной будничности представленной фотоописи, которая свойственна любой человеческой жизни и прожитому мгновению.

И все же в этом выставочном приеме есть что-то, несомненно, от Джойса. В заданных ракурсах восприятия предполагается тот же «неумолимо движущийся статичный поток сознания», свойственный «Улиссу», и потому на снимках Натальи Чебан отсутствует экспрессия. Фотография намеренно лишена манкости — привлекательность данного перформанса в праздничной будничности представленной фотоописи, которая свойственна любой человеческой жизни и прожитому мгновению.

На снимках: выхваченный взгляд, акцент на детали, жесты, а в совокупности — вовлеченность и сосредоточенность всех участников в безличный поток бытия. Особенно интересными показались две фотографии одного и того же пространства — во время читки, позволяющей видеть почти счастливые лица исполнителей, и после нее, где зияло лишь опустевшее место, которое являло собой беспорядочно брошенные стулья, разбросанные смятые и порванные газеты, и как зеркало времени — зал, спроецированный на большой экран. В этом контрапункте непрерывного действия и остановленного камерой времени и рождалась философия «Улисса», которая была удачно названа «извлечением корня времени».

Схожим способом, извлекая суть времени из обыденности бытия, наблюдали за Роми Шнайдер и немецкие фотохудожники Роберт Лебек, Роджер Фритц, Макс Шелер, Бенно Вундсхаммер, Райнер Вальдкирх, Вернер Бокельберг, чьи снимки украсили фотовыставку «Неизвестная Роми Шнайдер» (Галерея Миле), вглядываясь и сконцентрировав взгляд на буднях трагической актрисы XX века. Из 41 «кадра» большая часть снимков экспозиции принадлежит немецкому театральному фотографу Хельге Кнайдль (1939), которая еще в 1970-х фотографировала спектакли в театрах Берлина, Цюриха и Роттердама, затем посвятила себя Гамбургскому Драматическому театру (1980-1990 годы), в этом веке наиболее известны ее снимки к постановке «Тита Андроника» в Немецком театре Берлина.

Вместе с Роми Шнайдер Хельга Кнайдль провела всего лишь три майских дня в Париже (1973). «Свобода нужна мне для того, чтобы начать думать по-новому, — заявила тогда актриса. — Это возможность выпрыгнуть из упаковки с этикеткой «Роми Шнайдер». Что ж, искусный фотограф позволила актрисе освободиться от оболочки. Неустанные щелчки фотокамеры нисколько не смущали Шнайдер: «Роми вела себя так, как будто фотоаппарата и вовсе не было», — проигнорировав камеру, она приоткрыла взгляды в себя, избавилась от жесткой маски, проявив массу обаятельности и душевности.

Что ж, искусный фотограф позволила актрисе освободиться от оболочки. Неустанные щелчки фотокамеры нисколько не смущали Шнайдер: «Роми вела себя так, как будто фотоаппарата и вовсе не было», — проигнорировав камеру, она приоткрыла взгляды в себя, избавилась от жесткой маски, проявив массу обаятельности и душевности.

…Женщина, отдыхающая рядом со старушками-парижанками во время прогулки в квартале Сен-Жермен. Задумчивая красавица, слушающая музыку к фильму «Смерть в Венеции» и окутанная аурой опьянения и игривостью желаний. Усталая женщина с вечерней сигаретой, грустно наблюдающая из-под прикрытых век за язычком пламени. Ее утренний «машинальный» макияж в апартаментах на Rue Bonaparte. Все насыщено яркой театральностью на снимках Кнайдль. Хотя, конечно, те три дня великая актриса все-таки немного играла, но играла саму себя. Именно в этом заслуга профессиональной фотокамеры.

«В РОЛИ СЕБЯ. Часть вторая. Перевоплощение» — авторский проект Алексея Никишина (Центр современного искусства «ВИНЗАВОД»: Галерея FOTOLOFT) — это выставка «черно-белой авторской ненормативной фотографии» (60?90), как ее называет сам автор, на которой отсутствует набившая оскомину лесть фотографа именитым моделям.

Перед нами камерные психологические портреты ведущих актеров московских театров вне времени и моды. С портрета актера театра и кино Ивана Волкова взирает эдакий ехидно-ностальгический разночинец. Актер театра «Сатирикон» Тимофей Трибунцев становится неким маленьким полугрустным человечком с легкой улыбкой Пьеро. Актеры Кирилл Малов и Мария Шалаева, зажмурившись почти до гримасы, составляют компанию Артуру Смольянинову из театра «Современник», смявшему в ладони свое лицо. Резко отличаются актриса театра «Современник» Чулпан Хаматова с неожиданно усталым вдумчивым профилем и актриса театра Ленком Елена Шанина, устремившая на зрителя свои большие глаза. А вот актриса театра и кино Инга Оболдина неожиданно предстает как собирательный образ, напоминая известных актрис — Софико Чиаурели и Наталью Варлей.

На лицах героев нет косметики. Нет привычных следов труда визажистов и стилистов. Фотограф сознательно разрушает маску, которая как апельсиновая или шоколадная корка давным-давно покрыла лицо актера. Содрать эту корку лицедейства и машинальной фальши. Причинить боль модели. Стиснуть лицо рукой. Сделать его некрасивым. За всеми этими приемами мастера скрыто главное — пережить встречу с человеком, а не очередную позу медиалица. Вот почему фотограф отказывается от цвета, выбирая свет, доверяя забытой гамме черно-белого мира, где врать всегда трудней и где человек охвачен тревогой подлинного самораскрытия. Экзистенциальным явлением самого себя в роли себя же. Где в итоге самораскрытия рождается то, что Ж.-П.Сартр описал в своем романе «Тошнота» как явь, как раскрытие истины.

Содрать эту корку лицедейства и машинальной фальши. Причинить боль модели. Стиснуть лицо рукой. Сделать его некрасивым. За всеми этими приемами мастера скрыто главное — пережить встречу с человеком, а не очередную позу медиалица. Вот почему фотограф отказывается от цвета, выбирая свет, доверяя забытой гамме черно-белого мира, где врать всегда трудней и где человек охвачен тревогой подлинного самораскрытия. Экзистенциальным явлением самого себя в роли себя же. Где в итоге самораскрытия рождается то, что Ж.-П.Сартр описал в своем романе «Тошнота» как явь, как раскрытие истины.

Как утверждает сам Алексей Никишин, «портрет должен получиться простым и сильным. Персонажи — вне предметного и вне материального контекста. Никакого антуража, только объект на сером фоне. Максимум информации при минимуме изобразительных средств».

Максимум отречения от фальши. Минимум лжи. Извлечение корня.

Единственное, в чем все-таки можно если не упрекнуть фотографа, то хотя бы задуматься: в таком аффектированном желании увидеть правду есть то, что называют в постмодернизме эффектом присутствия. Наблюдающий за объектом влияет на то, за чем наблюдает. В этом антигламурном пафосе фотосессии, на наш взгляд, все-таки скрыта тайная постановочность.

Наблюдающий за объектом влияет на то, за чем наблюдает. В этом антигламурном пафосе фотосессии, на наш взгляд, все-таки скрыта тайная постановочность.

2. МЫСЛЬ — ТЕЛО — ТАНЕЦ

Королевское посольство Дании в Москве, Датский Институт Культуры, Центр современного искусства «ВИНЗАВОД»: Галерея FOTOLOFT представили выставку: «Джон Йонсен — Тело в завоеванном пространстве / John Johnsen — Body in Conquered Space». Фотопроизведения Джона Йонсена (1945) уже более 40 лет с успехом демонстрируются на персональных выставках в разных странах мира. Любовь к балету перешла в его профессиональную сферу, привнеся и окрашивая кадры личностными художественными впечатлениями. Еще в молодые годы он экспонировал балетный цикл фотографий «Морис Бежар» (Париж, 1969), а далее в нескончаемом выставочном списке числятся «Тело — Движение — Танец» (Копенгаген, 1980), наконец выставка «Тело в завоеванном пространстве» (выставочный зал Gammel Dok, Копенгаген; 1992), которая спустя пару лет обрела «альбомный формат» книги (изд-во «Per Kofod», 1994), а до нас добралась только сейчас.

Больше сотни фотографий обнаженной женщины. Обнаженной, но не голой! Ее молчаливый танец настолько одухотворен, что обнаженная натура лишена эротизма. Это состояние бесполости достигнуто высочайшим напряжением духа, с каким Йонсен преследует свою модель. Фотомодель проекта — балерина Королевского Датского балета Метте Бэткер (1965), прославившаяся исполнением партии Офелии в «Гамлете» (хореограф Джон Ноймайер, 1985).

В серии черно-белых фотографий — пластика тела, кистей рук, напряжение хрупких плеч, особая музыка в изгибах тела, отточенные жесты — полная летопись линии тела с ее нервной волной мышц, анатомическая поэма хореографии, создающая воздушную и динамичную игровую среду. Йонсен утверждает, что его «целью было понять движения человеческого тела, увидеть движение», желание «отобразить не просто внешность, а раскрыть личность человека, понять, откуда идет это движение». Самой сложной стала съемка завершающей части проекта, занявшая около двух с половиной лет. Обнаженная балерина, устав от длительной фотосессии, порой переставала ощущать границу между зеркальным и реальным миром. Это рвущееся стремление определиться между зыбкостью и несокрушимостью заметно на снимках — обнаженное тело натурщицы выступает из темного, буквально черного пространства, создавая иллюзию некоего горельефа, прорывающего границы фотокадра…

Это рвущееся стремление определиться между зыбкостью и несокрушимостью заметно на снимках — обнаженное тело натурщицы выступает из темного, буквально черного пространства, создавая иллюзию некоего горельефа, прорывающего границы фотокадра…

Но на мир танца можно взглянуть и под другим ракурсом.

На фотовыставке «Михаил Барышников — Merce My Way» (Центр современного искусства «ВИНЗАВОД»: Галерея Победа) царила цветовая стихия — яркие красные, желтые, синие, жемчужные пятна расползались, словно кляксы. И этими «пятнами», между прочим, оказались… артисты труппы Мерса Каннингема.

Вот на черном фоне несколько красных бесформенных тел, напоминающих языки пламени, зато уже белые фигуры на черном кажутся почти прозрачно бестелесными. А красный фон для фигур в белом скорее рождает ощущение монументальности движения. Многофигурные расплывчатые композиции с синими и бирюзовыми костюмами в полоску ассоциируются с радужными иллюзиями. Картина фронтального ряда исполнителей в сиренево-сине-зеленых оттенках больше напоминает некие кадры застывшего видео-арта. Деформация лиц танцовщиков порой настолько велика, что начинает напоминать о масках и туловищах китайских драконов. Лишь одна-единственная фотография не столь «размыта» как остальные, в ней, пожалуй, совмещены фазы движения — сидя, стоя, наклонившись…

Деформация лиц танцовщиков порой настолько велика, что начинает напоминать о масках и туловищах китайских драконов. Лишь одна-единственная фотография не столь «размыта» как остальные, в ней, пожалуй, совмещены фазы движения — сидя, стоя, наклонившись…

На протяжении двух десятилетий Барышников пользовался обычным 35-миллиметровым фотоаппаратом. Но он никогда не снимал танец, намеренно отвергая эту мысль, полагая, что «фотографирование танца — мертвое искусство» и результаты будут посредственны. Однако знакомство с фотоискусством Алексея Бродовича и Поля Гиммеля, Ильзы Бинг и Ирвинга Пенна переубедили танцовщика. Неслучайно в своих размышлениях «Мерс Каннингем, каким я его вижу» Барышников цитирует Эдвина Дэнби: «…Размытый контур танцора, сведенный до некого затуманенного изображения, ассоциируется с метафорой движения. Порой этот затуманенный образ, по которому можно проследить, точку за точкой, траекторию движения танцора, поражает точностью графического изображения и является иллюстрацией танцевальной пластики в ее непрерывности».

В течение тридцати лет Барышников постигал мир американского хореографа Мерса Каннингема (1919), «влюблялся в него, но только недавно решил исследовать его работу через искусство фотографии». Барышников фотографировал генеральные репетиции, считая их гранью между длинным репетиционным процессом и премьерой, щелкал кадр за кадром в надежде разгадать хореографические приемы Каннингема, чтобы ухватить рождение движения, он снимал серии панорамных кадров танцоров. А затем с интересом наблюдал за хореографом, когда тот рассматривал застывшие в кадрах движения и видел «четкую структуру своей хореографии, помещенную в поток порывистых движений, размытых абстракций, лиц, мелькающих как романтические видения».

Разумеется, «размытые абстракции» не дают четкого представления о труппе Мерса Каннингема, о его собственном стиле современного танца, зато живописуют хореографическую «картину мира» самого Барышникова, что также весьма любопытно. Мы словно бы видим вскрытый анатомом мозг танца, и это не может не восхищать.

Финальным аккордом нашего обзора стал трагический мир хореографа К. Голейзовского, запечатленный фотографом Л. Ждановым.

«Только ассоциативно мыслящий человек может быть художником», — эти строчки хореографа Касьяна Голейзовского были заложены в концепцию фотовыставки «Ассоциации. Балетмейстер — Фотограф — Танцовщик. Касьян Голейзовский. Леонид Жданов. Николай Цискаридзе» (Выставочные залы на Арбате Государственного музея А. С. Пушкина), на которой было представлено около 100 фоторабот из архива Леонида Жданова, насчитывающего около 400000 (!) негативов, часть которых была опубликована в 18 персональных альбомах фотохудожника.

Главный герой этой встречи — Касьян Голейзовский и его мысли, откровения, размышления. Мастер на репетициях и он же — человек на природе, его графические рисунки новых движений, жестов на бумаге и его хореографическая графика в балетном классе в движениях исполнителей. Считается, что он предлагал артистам балета «неудобные пластические ребусы», а они выбирали — решать их или не соглашаться на трудности. Кто-то пластические шарады гения отвергал. Перед ним закрылись двери Большого театра. Мастеру пришлось колесить по стране, ставить танцы народов СССР на ВДНХ, даже парады на Красной площади.

Кто-то пластические шарады гения отвергал. Перед ним закрылись двери Большого театра. Мастеру пришлось колесить по стране, ставить танцы народов СССР на ВДНХ, даже парады на Красной площади.

Каждый шаг в маленьком зале — словно вид на новую драму. Фотографии репетиций Голейзовского с отстраненно-прекрасной Натальей Бессмертновой, ставшей его идеальной Лейлой в постановке «Лейла и Меджнун» (1964). Или почти фотораскадровка «Мазурки», исполненной Екатериной Максимовой, снимки которой почти точь-в-точь повторяют мысль хореографа, когда «…воображения мелькали, то золотые, то синие крылья порхающей лютки над водой». Или бешеный ритм и темп в массовых Половецких плясках до сфокусированного иронического ерничества одного из персонажей. Вот его последняя работа «Мимолетности», где в ломаной графике исполнителей прочитывается: жизнь слишком мимолетна, чтобы успеть ее прожить до конца, красота всего лишь пыльца на крыльях дриады.

Фотограф с удивительным тактом вживается в жизнь своего героя.

Наблюдаешь за совместным поиском внутреннего состояния «Нарцисса» у замершего в задумчивости Владимира Васильева и показывающего отдельные фрагменты Голейзовского. Что особенно бросается в глаза, так это руки и лицо хореографа, буквально пронизанные огромной энергией, во всем облике сконцентрирована мысль — тот тяжелый труд вдохновения, который должен воплотиться в исполнителе.

В соседнем зале представлены фотографии репетиций ученика Л. Жданова Николая Цискаридзе над «Нарциссом» (с ним работала Галина Уланова, заметив ему: «Касьян был человеком, который зажигался от индивидуальности. И если бы он встретил тебя, Нарцисс был бы совсем другим»).

Фотопортреты Голейзовского — его называли «поэт хореографии» — впечатляют внутренним содержанием и горением мысли. И тем более щемящая нота возникает, когда видишь усталого мастера в простенькой рубахе с раскрытым воротом, в ношеной тюбетейке, среди природных далей: либо с букетом полевых цветов в руках и глядящего куда-то вверх, либо освещенную солнцем улыбку на его лице среди березок. Чтобы показать истоки идей, зрителю предложены снимки хореографа над работой при создании лесной скульптуры из коряг и прочих древесных материалов. Возникшие под руками мастера лица духов, кикимор сложно назвать симпатичными, однако становится понятно, где таится и живет лесной дух, по каким сосудам текут жизненные соки, питаемые временем.

Чтобы показать истоки идей, зрителю предложены снимки хореографа над работой при создании лесной скульптуры из коряг и прочих древесных материалов. Возникшие под руками мастера лица духов, кикимор сложно назвать симпатичными, однако становится понятно, где таится и живет лесной дух, по каким сосудам текут жизненные соки, питаемые временем.

Превратить морок времени в красоту удалось немногим. Касьян Голейзовский и Леонид Жданов среди этих одиночек.

Фотодокументы предоставлены Государственным музеем А.С.Пушкина, Центром современного искусства «ВИНЗАВОД», Наталией Чебан.

В статье использованы фотографии с сайта http://prophotos.ru/expositions/12606-neizvestnaya-romi-shnayder/images#4

Решетникова Ирина

Что такое лицевой угол? — TrackMan

Угол лица — это направление, в котором обращено лицо клюшки (вправо или влево) при ударе, и измеряется относительно линии цели.

Большинство игроков в гольф называют это «открытым» или «закрытым» лицом клюшки.

Положительное значение означает, что лицевая сторона клюшки направлена вправо от мишени при ударе («открытая» для гольфиста-правши), а отрицательное значение означает, что лицевая сторона клюшки направлена влево от мишени («закрытая» ” для праворуких игроков в гольф).

Передний угол является самым важным числом при определении начального направления мяча для гольфа. Мяч летит очень близко к направлению, в котором лицо клюшки (угол лица) направлено при ударе.

Для прямого выстрела угол лица должен быть равен нулю. Оптимальный угол лица зависит от типа удара, который хочет сыграть игрок в гольф.

Игрок в гольф может захотеть сделать фейд с 5 ярдов, прямой удар или дро с 10 ярдов. Каждый из этих снимков имеет свой оптимальный ракурс лица.

Техническое определение:

Угол лица – горизонтальная ориентация лица клюшки в центральной точке контакта между лицом клюшки и мячом для гольфа при максимальном сжатии мяча для гольфа

- Положительное значение означает лицо направлено вправо от линии цели независимо от ловкости

- Отрицательное значение означает, что лицо направлено влево от целевой линии независимо от ловкости

Стандартное допущение, что передний угол равен нулю для всех клюшек. Это стандартное предположение, что мяч стартует прямо к цели и не имеет кривизны (ось нулевого вращения).

Это стандартное предположение, что мяч стартует прямо к цели и не имеет кривизны (ось нулевого вращения).

Что наши мастера TrackMan говорят о Face Angle…

Jamie McConnell

JM Golf Academy, Ирландия

«Наибольшее влияние на начальное направление мяча для гольфа оказывает угол лица.

С этим параметром мы не обязательно всегда ищем ноль.

Каждый игрок в гольф формирует мяч по-своему, и я всегда ищу контролируемую и постоянную разницу между углом лица и траекторией движения клюшки».

Крис Брук

Международный тренер по гольфу PGA, Великобритания

«Угол лица играет основную роль в том, где мяч стартует.

Затухание начинается слева – поэтому лицевой угол должен быть слева (закрыт) от мишени при ударе.

Розыгрыш начинается справа – поэтому угол лица должен быть правым (открытым) от мишени при ударе. Обратите особое внимание на угол лица по адресу.

Обратите особое внимание на угол лица по адресу.

Купите инструмент для выравнивания лица, чтобы убедиться, что у вас правильное наведение на лицо.

В большинстве случаев у игроков в гольф лицо направлено влево по адресу. Еще больше они делают это с более высокими лофтинговыми клюшками».

Марк Андерсон

Philadelphia Cricket Club, PA, US

«Угол лица чрезвычайно важен, потому что он оказывает огромное влияние на начальное направление мяча.

Я смотрю на захват игрока в гольф, положение мяча, положение рук в верхней точке замаха и положение рук при ударе, чтобы увидеть, как они влияют на угол лица клюшки при ударе.

Понимание угла лица с водителем требует хорошего знания выпуклости лица и точки контакта».

Как нарисовать голову под любым углом Часть 1 — Стэн Прокопенко

В этом уроке я попытаюсь обобщить подход Эндрю Лумиса к рисованию головы. Это отличный метод для рисования головы под разными углами.

Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями.

Для получения дополнительных видеоуроков посетите сайт www.proko.com и подпишитесь на информационный бюллетень

Рисование головы и рук – Эндрю Лумис

Мои видео обобщают эту книгу. Полная версия — отличный ресурс.

Основные формы

Чтобы нарисовать голову под любым углом, вы должны сначала понять ее основную структуру. Не обращайте внимания на все отвлекающие детали и визуализируйте основные формы. Эта способность к упрощению может быть применена к чертам лица, но, начиная рисунок, вы можете заглянуть еще дальше. Не обращайте внимания даже на особенности и упростите до самой простой формы головы. Я использую метод, описанный Эндрю Лумисом в его книге «Рисование головы и рук».

Не обращайте внимания даже на особенности и упростите до самой простой формы головы. Я использую метод, описанный Эндрю Лумисом в его книге «Рисование головы и рук».

Голова, разложенная на основные формы, представляет собой 9сфера 0005 в качестве черепа и блок в качестве челюсти и скуловых костей.

Сфера в виде черепа

Бока головы плоские, поэтому мы можем отрезать кусок с обеих сторон шара. В профиль эта плоскость будет идеальным кругом, но при рисовании под любым другим углом она будет казаться овалом из-за перспективы. Разделите этот овал на квадранты. Вертикальная линия представляет собой начало челюсти. Горизонтальная линия представляет собой линию бровей. Верхняя и нижняя части овала помогают найти линию роста волос и нижнюю часть носа.

Блок для челюсти и скул

Придайте форму челюсти. Верх начинается от линии бровей, а спина начинается от центра овала. Это трехмерный объем с передней плоскостью, боковыми плоскостями и нижней плоскостью (нижняя плоскость видна под некоторыми углами).

Построение под любым углом

Шаг 1 – Определите угол шара

Угол головы устанавливается в самом начале рисунка с шаром. Все три оси должны быть адресованы:

Ось X – Наклон вверх и вниз определяется углами горизонтальной и вертикальной линий в овале. Кроме того, при экстремальных наклонах вверх и вниз терции будут укорочены из-за перспективы.

Ось Y – Направление поворота головки (влево или вправо) определяется шириной овала. Когда голова поворачивается к вам, вы можете видеть больше передней части лица и меньше боковых сторон, поэтому овал, изображающий сторону, становится уже. Точно так же, когда голова отворачивается от вас, открывается больше боковой плоскости, и овал кажется шире.

Ось Z – Закручивание определяется углом центральной линии, углом овала и расположением овала на мяче.

Шаг 2. Найдите трети

После определения угла шара разделите грань на трети.