САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КЛОУНЫ СССР

26 августа 1919 года — день подписания указа о создании государственных цирков в РСФСР – «день рождения» советского, а ныне российского цирка.За время его существования, в России возникла целая плеяда знаменитых клоунов, покоривших зрителей не только в нашей стране, но и во всем мире. Почему бы не вспомнить людей, посвятивших жизнь цирковому искусству, тех кого любили взрослые и дети. Итак наш список самых известных, знаменитых и любимых клоунов СССР и России:

1. Михаил Румянцев — Карандаш Фото: www.livemaster.ruМихаил Румянцев (сценический псевдоним — Карандаш, 1901 – 1983) – выдающийся советский клоун, один из родоначальников жанра клоунады в России. Народный артист СССР (1969).

Михаил Николаевич Румянцев родился 10 декабря 1901 года в Петербурге. Приобщение Михаила к искусству началось в художественное школе, однако обучение интереса не вызвало. Трудовая карьера будущего артиста началась с рисования афиш для театра, когда в возрасте 20 лет начал работать в тверском цирке оформителем плакатов.

В 1925 году Румянцев переехал в Москву, где стал рисовать плакаты для кино. Судьбоносным для молодого художника стал 1926 год, когда он рядом с собой увидел Мэри Пикфорд и Дугласа Фербенкса. Подобно им Румянцев решил стать актером. После курсов сценического движения в 1926 году онпоступил в школу циркового искусства в класс акробатов-эксцентриков. В 1930 году с успехом окончил цирковую школу и начал работать в качестве циркового артиста.

Изначально (с 1928 по 1932 год) Румянцев появляется на публике в образе Чарли Чаплина, но вскоре решил отказаться от этого образа.

В 1935 году он пришел работать в ленинградский цирк, откуда его перевели в московский цирк. Именно в это время Михаил Николаевич придумал себе псевдоним Карандаш ( Каран д’Аш) и начал работу над своим образом. Обыкновенный черный костюм, – но мешковатый; обычные ботинки, – но на несколько размеров больше; почти обычная шляпа, – но с остроконечной тульей. Никакого накладного носа или алого рта до ушей. От Чаплина остались только небольшие усики, подчеркивающие мимические возможности лица. Карандаш – обычный человек, добродушный, остроумный, жизнерадостный, находчивый, полный детской непосредственности, обаяния и энергии. Его нарочитые неуклюжесть и неловкость порождали забавные ситуации.

Карандаш – обычный человек, добродушный, остроумный, жизнерадостный, находчивый, полный детской непосредственности, обаяния и энергии. Его нарочитые неуклюжесть и неловкость порождали забавные ситуации.

Карандаш работал как клоун во многих цирковых жанрах: акробатика и гимнастика, дрессировка и т.д. Постоянным спутником и «опознавательным знаком» Карандаша стал шотландский терьер Клякса.

Одной из основных красок творческой палитры Карандаша стала сатира. Начало сатирическому направлению работы было положено во время Великой Отечественной войны, когда Карандаш создал ряд номеров, обличающих руководителей фашистской Германии. После окончания войны в его репертуаре также оставались злободневные сатирические репризы. Приезжая на гастроли в новый город, артист старался вставить в свою речь название какого-то местного популярного места.

В 40-50-х годах Карандаш начинает привлекать в свои выступления помощников, в числе которых выделялся Юрий Никулин, а так же Михаил Шуйдин, которые в последствии составили великолепный у

клоунский дуэт.

Клоун был настолько популярным, что только его выступления гарантировали цирку финансовый успех. Веселый клоун добросовестно отдавался своей работе, но и за пределами арены требовал полной самоотдачи от своих помощников.

• Карандаш стал первым советским клоуном, популярность которого шагнула далеко за пределы страны. Его знали и любили в Финляндии, Франции, ГДР, Италии, Англии, Бразилии, Уругвае и других странах.

• Михаил Николаевич Румянцев проработал в цирке 55 лет. В последний раз он появился на арене всего за 2 недели до смерти.

• Михаил Николаевич Румянцев скончался 31 марта 1983 года.

2. Юрий НикулинЮрий Никулин (1921 – 1997) – советский цирковой артист, киноактер. Народный артист СССР (1973), Лауреат Государственной премии РСФСР (1970).

Юрий Владимирович Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове Смоленской области. Отец и мать будущего клоуна являлись актерами, что и предопределило, должно быть, судьбу Никулина.

Отец и мать будущего клоуна являлись актерами, что и предопределило, должно быть, судьбу Никулина.

В 1925 году переехал с родителями в Москву. После окончания 10-го класса школы в 1939 году Юрия Никулина призвали в армию. В звании рядового он участвовал в двух войнах: Финской (1939 – 1940) и Великой Отечественной (1941 – 1945), получив боевые награды. В 1946 году Никулин демобилизовался.

После безуспешных попыток поступить во ВГИК (Всесоюзный Государственный институт кинематографии) и ГИТИС (Государственный институт театрального искусства) Никулин поступил в студию разговорных жанров при Московском цирке, которую окончил в 1949 году.

В конце 1940-х начал выступать в группе клоунов под руководством Карандаша в Московском Государственном Цирке. Затем образовал творческий дуэт с другим помощником клоуна Карандаша — Михаилом Шуйдиным.

Агентство «Фото ИТАР-ТАСС». Михаил Шуйдин и Юрий НикулинДуэт Никулин-Шуйдин просуществовал довольно длительное время и пользовался большим зрительским успехом. Пара много ездила на гастроли и быстро набралась опыта. Их совместная работа продолжалась до 1981 года. Если у Шуйдина был образ рубахи-парня, который все знает, то Никулин изображал ленивого и меланхоличного человека. В жизни же партнеры на арене отношений практически не поддерживали.

Пара много ездила на гастроли и быстро набралась опыта. Их совместная работа продолжалась до 1981 года. Если у Шуйдина был образ рубахи-парня, который все знает, то Никулин изображал ленивого и меланхоличного человека. В жизни же партнеры на арене отношений практически не поддерживали.

Главное в творческой индивидуальности Никулина – это сокрушительное чувство юмора при полном сохранении внешней невозмутимости. Костюм был построен на забавном контрасте коротких полосатых брюк и огромных ботинок с псевдоэлегантным верхом – черный пиджак, белая рубашка, галстук и шляпа-канотье.

фото: kommersant.ruВиртуозно разработанная маска (за внешней грубостью и даже некоторой глуповатостью проступали мудрость и нежная, ранимая душа) позволяла Юрию Никулину работать в самом трудном жанре клоунады – лирико-романтических репризах. На манеже он всегда был органичен, наивен и трогателен, при этом умел смешить зрителей как никто. В клоунском образе Никулина удивительным образом сохранялась дистанция между маской и артистом, и это придавало персонажу большую глубину и многогранность.

За свою долгую жизнь на арене Юрий Никулин создал множество неповторимых реприз, скетчей и пантомим, из которых самыми памятными и дорогими для артиста стали «Маленький Пьер», Пипо и миллионер в цирковых представлениях «Карнавал на Кубе» и «Трубка мира», Бармалей в новогоднем детском представлении и др. Одна из самых знаменитых жанровых сценок – легендарное «бревно».

1981 М. Шуйдин, Ю. Никулин и Д. Альперов, сцена «БревноМногогранность таланта позволила Юрию Никулину реализоваться и в других жанрах. Он снялся более чем в сорока фильмах, играя как ярко комедийные, так и драматические, и поистине трагические роли.

Дебют на большом экране состоялся в 1958 году. Всенародную любовь Никулину-актера принесли комедии Гайдая («Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»). Однако за его плечами и немало серьезных картин — «Андрей Рублев», «Они сражались за Родину», «Чучело».

С Людмилой Гурченко в фильме «20 дней без войны»Талантливый клоун проявил себя серьезным и глубоким драматическим актером. Юрий Никулин получил звание Народного артиста СССР и Героя социалистического труда. Возле цирка на Цветном бульваре установлен памятник знаменитому клоуну и его партнеру.

Юрий Никулин получил звание Народного артиста СССР и Героя социалистического труда. Возле цирка на Цветном бульваре установлен памятник знаменитому клоуну и его партнеру.

• После смерти Шуйдина Юрий Владимирович в 1982 году возглавил цирк на Цветном бульваре (ныне носящем имя Никулина), в котором проработал в общей сложности больше 50 лет.

«Каждый раз перед выходом на манеж я смотрю через щелочку занавеса в зрительный зал. Разглядываю публику, настраиваюсь на встречу с ней. Как нас сегодня примут? Смотрю, нет ли среди зрителей моих знакомых. Я люблю, когда на представления приходят друзья, родные, знакомые артисты. Тогда во время работы я стараюсь лишний раз остановиться около них, поздороваться, подмигнуть, а иногда что-нибудь крикнуть им. Мне это доставляет удовольствие».

3. Солнечный клоун — Олег ПоповОлег Попов – советский клоун и актер. Народный артист СССР (1969).

Народный артист СССР (1969).

Олег Константинович Попов родился 31 июля 1930 года в деревне Вырубово Московской области. В 1944 году, занимаясь акробатикой, юноша познакомился со студентами циркового училища. Олега настолько увлек цирк, что он тут же поступил в училище, получив в 1950 году специальность «эксцентрик на проволоке». Но уже в 1951 году Попов дебютирует в качестве коверного клоуна.

фото: 360tv.ruИзвестен широкой публике по образу «Солнечного клоуна». Этот неунывающий человек с копной русых волос носил чрезмерно широкие штаны и клетчатую кепку. В выступлениях клоун использует самые различные приемы — акробатику, жонглирование, пародию, эквилибристику. Особое внимание уделяется антре, которые реализуются с помощью эксцентрики и буффонады.

Среди самых известных реприз Попова можно вспомнить «Свисток», «Луч и «Повар». В своем самом известном номере клоун пытается поймать солнечный лучик в сумку.

Творчество артиста не ограничивалось одним лишь театром, он много снимался на телевидении, участвовал в детской телепередаче «Будильник». Попов снимался даже в кино (более 10 лент) и режиссировал цирковые спектакли. Знаменитый клоун принимал участие в первых гастролях советского цирка по Западной Европе. Выступления там принесли Попову поистине мировую славу.

Попов снимался даже в кино (более 10 лент) и режиссировал цирковые спектакли. Знаменитый клоун принимал участие в первых гастролях советского цирка по Западной Европе. Выступления там принесли Попову поистине мировую славу.

• Попов внес огромный вклад в мировое становление новых принципов клоунады, разрабатываемых раньше Карандашом, – клоунады, идущей от жизни, от быта, ищущей забавное и трогательное в окружающей действительности.

• В 1991 году Попов уехал из России, по личным причинам, а также не в силах принять развал великой Родины. Жил и работал в Германии, выступая под псевдонимом Счастливый Ганс.

© Руслан Шамуков/ТАСС• Олег Константинович Попов является Кавалером ордена Трудового Красного Знамени, лауреатом Международного фестиваля цирков в Варшаве, обладателем приза «Золотой клоун» Международного фестиваля в Монте-Карло. Многие репризы Попова вошли в классику мирового цирка.

• Внезапно скончался 2 ноября 2016 г. во время гастролей в Ростове-на-Дону в возрасте 86 лет. В Ростов-на-Дону Олег Попов приехал с гастролями. По словам директора цирка, у артиста остановилось сердце. Тело обнаружила в гостиничном номере супруга Попова.

В Ростов-на-Дону Олег Попов приехал с гастролями. По словам директора цирка, у артиста остановилось сердце. Тело обнаружила в гостиничном номере супруга Попова.

Константин Берман (1914-2000). Этот советский ковровый клоун появился в семье дирижера циркового оркестра. Неудивительно, что мальчика постоянно манила арена. С детства он участвовал в пантомимах, осваивая и другие жанры циркового искусства.

Профессиональная карьера клоуна началась с 14 лет, со своим братом Николаем он поставил номер «Акробаты-вольтижеры». До 1936 года пара выступала вместе, используя образы популярных комедийных киноактеров Г.Ллойда и Чарли Чаплина.

Во время войны Берман выступал в составе фронтовых бригад на Брянско — Орловском направлении фронта.. Известность ему принесла простенькая реприза «Собака-Гитлер». В ней рассказывалась, как лающего на всех пса клоун стеснялся назвать Гитлером, ведь та может обидеться. Эта простенькая реприза на фронте неизменно встречалась дружным солдатским хохотом.

• В 1956 году Берман стал заслуженным артистом РСФСР.

Константин Берман создал оригинальную маску важничающего франта, носил до нелепости щегольской костюм. Сначала выступал как ковёрный-мим, затем перешёл на разговорные репризы и в дальнейшем исполнял сатирич. сценки и клоунады на бытовые темы и темы междунар. политики.

Разносторонний цирковой артист, он включался в ход представления, становясь участником номеров. Как акробат исполнял сальто через машину, как вольтижёр-комик был участником воздушных полётов. Эффектным было его первое появление перед зрителями — он оказывался в оркестре, дирижировал им, затем просто «шагал» в манеж с высоты оркестрового балкона под испуганный вздох зрительного зала.

Едва отзвенели шутки Кости Бермана в Москве, как его уже встречали аплодисментами в Тегеране. После поездки по Ирану — опять родные советские города. Тбилиси — Баку — Ростов-на-Дону — Рига — Ленинград — Таллин —Баку —Казань — Иваново, и снова Москва.

Миниатюры Бермана были в духе времени. Они высмеивали разгильдяев, зазнаек, спесивых начальников.

Они высмеивали разгильдяев, зазнаек, спесивых начальников.

• Знаменитый клоун снялся в двух лентах, в «Девочке на шаре» (1966г.) он сыграл по сути самого себя, а 1967 году он принял участие в картине «Воздушный полет».

• Скончался 10 февраля 2000 г.

5. Леонид Енгибаровфото: sadalskij.livejournal.comЛеонид Енгибаров (1935 – 1972) – цирковой актер, клоун-мим. Обладая неповторимой индивидуальностью, Леонид Енгибаров создал уникальный образ грустного шута-философа и поэта. Его репризы не ставили своей основной целью выжать из зрителя как можно больше смеха, а заставляли его думать, размышлять.

Леонид Георгиевич Енгибаров родился 15 марта 1935 года в Москве. Он с детства полюбил сказки и кукольный театр. В школе он стал заниматься боксом и даже поступил в институт физкультуры, однако быстро понял, что это не его призвание.

В 1959 году окончил Государственное училище циркового искусства, отделение клоунады. Еще будучи студентом, Леонид стал выступать на эстраде в качестве мима. А полноценный дебют состоялся в 1959 году в Новосибирске.

А полноценный дебют состоялся в 1959 году в Новосибирске.

Уже в училище четко определилась его творческая индивидуальность как коверного мастера пантомимы. В отличие от большинства тогдашних клоунов, которые развлекали зрителей с помощью стандартного набора трюков и хохм, Енгибаров пошел совершенно иным путем и впервые стал создавать на арене цирка поэтическую клоунаду.

С первых выступлений Енгибаров стал вызывать у публики и коллег по профессии противоречивые отзывы. Публика, которая привыкла в цирке развлекаться, а не размышлять, была разочарована таким клоуном. И многие его коллеги вскоре стали советовать ему сменить амплуа «думающего клоуна».

Юрий Никулин вспоминал: «Когда я увидел его в первый раз на манеже, мне он не понравился. Я не понимал, почему вокруг имени Енгибарова такой бум. А спустя три года, вновь увидев его на манеже Московского цирка, я был восхищен. Он потрясающе владел паузой, создавая образ чуть-чуть грустного человека, и каждая его реприза не просто веселила, забавляла зрителя, нет, она еще несла и философский смысл. Енгибаров, не произнося ни слова, говорил со зрителями о любви и ненависти, об уважении к человеку, о трогательном сердце клоуна, об одиночестве и суете. И все это он делал четко, мягко, необычно».

Енгибаров, не произнося ни слова, говорил со зрителями о любви и ненависти, об уважении к человеку, о трогательном сердце клоуна, об одиночестве и суете. И все это он делал четко, мягко, необычно».

К 1961 году Енгибаров объездил множество советских городов и везде имел оглушительных успех. Тогда же состоялся и выезд за границу, в Польшу, где клоуну также рукоплескали благодарные зрители.

В 1964 году к артисту пришла и широкая международная известность. На Международном конкурсе клоунов в Праге Енгибаров получил первую премию – кубок имени Э. Басса. Это был ошеломительный успех для 29-летнего артиста. После этой победы стали публиковаться его новеллы. О талантливом артисте снимают документальные фильмы, сам он привлекается в кино, сотрудничая с Параджановым, Шукшиным.

Конец 1960-х годов считается самым удачным периодом в творческой карьере Енгибарова. Он с успехом гастролировал как по стране, так и за ее пределами (в Румынии, Польше, Чехословакии). Помимо цирка, выступал с «Вечерами пантомимы» на эстраде, снимался в кино.

Знаменитый клоун на пике славы уходит из цирка и создает свой собственный театр. Енгибаров вместе со своим неизменным режиссером Юрием Беловым ставят спектакль «Причуды клоуна». За 240 дней гастролей по стране в 1971-1972 годах это представление было показано 210 раз.

В начале 1972 года с ним произошел случай, как нельзя лучше характеризующий отношение к нему простой публики. Леонид приехал в Ереван и пошел в родной для него цирк. В тот момент там уже шло представление, и, чтобы не мешать, Енгибаров тихонечко прошел в директорскую ложу и сел в углу. Однако кто-то из актеров узнал о его присутствии, и вскоре уже весь коллектив был оповещен об этом. Поэтому каждый из выходящих на арену артистов считал своим долгом сделать приветствующий жест в сторону директорской ложи. Это не укрылось и от зрителей, они стали шептаться между собой и все чаще оглядываться в сторону ложи. В конце концов инспектору манежа не оставалось ничего иного, как прервать представление и объявить на весь манеж: «Дорогие друзья! Сегодня на нашем представлении присутствует клоун Леонид Енгибаров!» Не успело стихнуть эхо этих слов под сводами цирка, как весь зал в едином порыве поднялся со своих мест и разразился оглушительными аплодисментами.

Артист был крайне смущен таким вниманием к своей персоне, но ничего поделать с этим уже не мог. Пришлось ему встать и выйти из темного угла на свет. Зрители продолжали горячо аплодировать, он пытался движением рук их унять, но у него, естественно, ничего не получилось. И тогда он, в благодарность за такую любовь, на ходу придумал пантомиму: раскрыв двумя руками свою грудную клетку, достал оттуда сердце, разрезал его на тысячи маленьких кусочков и бросил зрителям. Это было великолепное зрелище, достойное таланта прекрасного артиста.

В июле того же года Енгибаров приехал в Москву. Тот месяц был отмечен небывалой жарой и засухой. В Подмосковье горели торфяные болота, и в отдельные дни воздух был таким, что в нескольких метрах от себя невозможно было увидеть человека. И в один из таких дней — 25 июля — Енгибарову стало плохо, и он попросил свою маму — Антонину Андреевну — вызвать врача. Вскоре тот приехал, диагностировал отравление, выписал какое-то лекарство и покинул дом. Вскоре после его ухода артисту стало еще хуже. Матери вновь пришлось вызывать «Скорую». Пока врачи ехали, Леонид мучился от боли и во время одного из приступов внезапно попросил у матери: «Дай холодного шампанского, мне станет легче!» Видимо, он не знал, что шампанское сужает сосуды. Не знала об этом и его мама. Леонид выпил полбокала и вскоре умер от разрыва сердца. Ему было всего 37 лет.

Матери вновь пришлось вызывать «Скорую». Пока врачи ехали, Леонид мучился от боли и во время одного из приступов внезапно попросил у матери: «Дай холодного шампанского, мне станет легче!» Видимо, он не знал, что шампанское сужает сосуды. Не знала об этом и его мама. Леонид выпил полбокала и вскоре умер от разрыва сердца. Ему было всего 37 лет.

• Умер великий клоун 25 июля 1972 года в жаркое лето от разрыва сердца. Когда Л. Енгибарова хоронили, в Москве начался проливной дождь. Казалось, само небо оплакивает потерю этого прекрасного артиста. По словам Ю. Никулина, все входили в зал Центрального дома работников искусств, где проходила гражданская панихида, с мокрыми лицами. А пришли тысячи…

• Енгибаров вошел в историю цирка, как представитель философской клоунской пантомимы.

• Несмотря на короткую жизнь, этот человек успел оставить яркий след в искусстве. Мим сумел создать новое амплуа — грустный клоун, к тому же Енгибаров являлся еще и талантливым писателем.

• В Париже, узнав о смерти Леонида Енгибарова, не мог унять слез Владимир Высоцкий, все повторяя:

«Этого не может быть… Это неправда…» Сам Владимир Высоцкий (25 января 1938 — 25 июля 1980) пережил Леонида Енгибарова на восемь лет, причем ушел в тот же самый день: 25 Июля. Высоцкий посвящает великому клоуну следующие строки:

Высоцкий посвящает великому клоуну следующие строки:

«…Ну а он, как будто в воду канув,

Вдруг при свете, нагло, в две руки

Крал тоску из внутренних карманов

Наших душ, одетых в пиджаки.

Мы потом смеялись обалдело,

Хлопали, ладони раздробя.

Он смешного ничего не делал —

Горе наше брал он на себя»

Юрий Куклачев – руководитель и основатель Театра кошек, Народный артист РСФСР.

Юрий Дмитриевич Куклачев родился 12 апреля 1949 года в Москве. С детства мечтал стать клоуном. Семь лет подряд пытался поступить в цирковое училище, но ему настойчиво говорили, что таланта у него нет.

В 1963 году он поступил в профессионально-техническое училище № 3, а по вечерам начал заниматься в народном цирке при Доме культуры «Красный Октябрь».

Первое выступление Юрия Куклачева состоялось в 1967 году в рамках Всесоюзного смотра художественной самодеятельности, где он был удостоен звания лауреата. На заключительном концерте, который проходил в Цирке на Цветном бульваре, на юношу обратили внимание специалисты, пригласили учиться в Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства.

В 1971 году Юрий Куклачев окончил Московское государственное училище циркового и эстрадного искусства. Позднее – Государственный институт театрального искусства по специальности «театральный критик».

С 1971 по 1990 год Куклачев был артистом «Союзгосцирка». В феврале 1976 года он впервые появился на арене цирка с номером, в котором выступала домашняя кошка. Слух об этом событии мгновенно распространился по Москве, ведь кошка считалась животным, не поддающимся дрессировке, и ее появление на арене цирка было сенсацией.

Созданные артистом программы «Кошки и клоуны» и «Город и мир» покорили зрителей и в России и за рубежом. Куклачев побывал с гастролями во многих странах мира.

• В 1990 году Куклачев открыл первый в мире частный Театр кошек («Кэт Хауз»). В 1991 – 1993 годы при театре на общественных началах существовала школа клоунов.

• В 2001 году за создание этого театра его руководителю Юрию Куклачеву присвоен орден «Надежды наций» и звание «Академика естественных наук».

• В 2005 году «Театр кошек Куклачева» получил статус Государственного учреждения культуры города Москвы.

• Гастроли театра Юрия Куклачева проходят в самых разных уголках мира. Огромным успехом театр пользуется в Японии, США, Канаде, Финляндии и Китае. Театр удостоен множества международных наград, в том числе получил золотой кубок и звание «самого оригинального театра в мире» во время гастролей в Париже.

фото: verstov.info• В 1977 году Юрий Дмитриевич Куклачев был удостоен почетного звания «Заслуженный артист РСФСР», а в 1979 году за постановку спектакля «Цирк в моем багаже» и исполнение в нем главной роли – звания «Народный артист РСФСР».

• Куклачев – кавалер Ордена Дружбы (1995), лауреат премии Ленинского комсомола (1976).

• Талант Юрия Куклачева отмечен самыми разными зарубежными призами и наградами: «Золотая корона» в Канаде (1976) за выдающиеся достижения в дрессуре, за гуманное отношение к животным и пропаганду этого гуманизма, «Золотой Оскар» в Японии (1981), приз «Серебряный клоун» в Монте-Карло, Кубок журналистов мира (1987), звание почетного члена Ассоциации клоунов Америки.

• Юрий Куклачев пользуется необыкновенной популярностью во Франции. Там ему посвящена целая глава в учебнике по родному языку для французских школьников – «Уроки доброты». А почта Сан-Марино в знак признания уникального таланта артиста выпустила почтовую марку, посвященную Куклачеву, который стал вторым клоуном на планете (после Олега Попова), удостоенным такой чести.

7. Евгений Майхровский — Майфото: kp.ru/dailyЕвгений Майхровский (сценический псевдоним клоун Май) – клоун, дрессировщик. Народный артист РСФСР (1987).

Евгений Бернардович Майхровский родился 12 ноября 1938 года. Его родители Бернард Вильгельмович и Антонина Парфентьевна Майхровские – были акробатами.

В 1965 году окончил цирковое училище и начал работать на арене в молодежном коллективе «Беспокойные сердца». В 1971 году начал выступать в программах различных цирков в качестве коверного клоуна, с 1972 года выступает под псевдонимом Май.

На манеж клоун Май выходит со своим фирменным восклицанием «Ой-ой-ой!». Эти возгласы раздаются практически во всех его репризах.

Эти возгласы раздаются практически во всех его репризах.

В репертуаре Евгения Майхровского наряду с оригинальными репризами, в том числе с дрессированными животными, есть и сложные цирковые спектакли.

В спектакле «Бумбараш» (Пермский цирк, 1977) герой пел песни из одноименного телефильма, участвовал в погонях на лошадях, улетал под купол цирка от преследователей, дрался как каскадер и акробат-эксцентрик. Кроме главной Евгений Майхровский сыграл в спектакле еще несколько ролей. В 1984 году в Ленинградском цирке в детском музыкальном спектакле «Самый радостный день» по мотивам рассказа Антона Чехова «Каштанка» он также сыграл почти все основные роли, мгновенно трансформируясь из клоуна.

• Евгений Майхровский – основатель семейного цирка «Май», в котором сегодня выступает вся его семья – жена Наталья Ивановна (клоунесса по прозвищу Куку), сын Борис – сценический псевдоним Бобо, дочь Елена – Лулу, внучка Наташа – Нюся.

Вячеслав Полунин родился 12.06.1950. Со школьных уроков его часто выгоняли за то, что был невнимателен и постоянно смешил весь класс своими уморительными ужимками.

Во 2-м или 3-м классе он впервые увидел фильм «Малыш» с Чаплиным. Но мама не дала досмотреть его до конца: фильм шел по телевидению поздно вечером, и она выключила телевизор. Он проплакал до утра. А через несколько месяцев уже ходил в огромных башмаках, с тросточкой, чаплинской походкой по школе. И потом начал сочинять всякие штуки и показывать их. Сначала во дворе друзьям, потом на районных конкурсах. Несмотря на то, что часть уроков он проводил в школьном дворе, школу окончил и отправился в Ленинград с тайной надеждой поступить в театральный институт.

Полунин получил образование в Ленинградском государственном институте культуры, а затем и на эстрадном отделении ГИТИСа.

В 1980-е годы Вячеслав создал знаменитый театр «Лицедеи». Он буквально взорвал публику номерами «Асисяй», «Низзя» и «Голубая канарейка». Театр стал очень популярным. Тогдашние «Лицедеи» во главе с Полуниным успешно трудились на ниве эксцентрической комической пантомимы. Их приглашали на большие сводные концерты и даже на телевидение.

Театр стал очень популярным. Тогдашние «Лицедеи» во главе с Полуниным успешно трудились на ниве эксцентрической комической пантомимы. Их приглашали на большие сводные концерты и даже на телевидение.

Все свободное время Вячеслав проводил в библиотеках, где серьезнейшим образом занимался самообразованием. Он и сейчас любую свободную минуту проводит с книжкой. Поход в книжный магазин — это целый ритуал. Среди этих книг огромное количество художественных альбомов, потому что живопись, скульптура, архитектура, дизайн, графика, карикатура — важнейшая пища для его фантазии. И эта фантазия рождает свои картинки на сцене, которые не имеют ничего общего с подражанием и повтором.

• В 1982 году Полунин организовал Мим-парад, на который со всей страны съехалось более 800 артистов пантомимы.

В 1985 году в рамках Всемирного слета молодежи и студентов состоялся фестиваль, в котором поучаствовали уже и международные клоуны. С тех пор Полунин организовал немало фестивалей, поставил спектаклей, номеров и реприз, примеряя разнообразные маски.

С 1988 году клоун переезжает за границу, где и получает всемирную славу. Его «сНежное шоу» ныне считается театральной классикой. Зрители говорят, что снег Полунина согревает им сердца.

• Работы клоуна отмечены премией Лоуренса Оливье в Англии, наградами в Эдинбурге, Ливерпуле, Барселоне. Полунин является почетным жителем Лондона. Западная пресса называет его «лучшим клоуном мира».

Несмотря на «несерьезное» занятие клоун основательно подходит к своей работе. Даже самое сумасшедшее и авантюрное шоу в его исполнении на самом деле тщательно продумано и взвешено. Полунин много работает и совершенно не умеет отдыхать, правда, его жизнь — удовольствие, на сцене и вне ее. А самое главное — этот человек создает праздник.

• 24 января 2013 года Вячеслав Полунин согласился стать художественным руководителем Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке и планирует соединить цирк с оперой, симфоническим искусством, живописью и балетом.

«Я всегда радовался, когда вызывал смех у людей. Кто смеётся добрым смехом, заражает добротой и других. После такого смеха иной становится атмосфера: мы забываем многие жизненные неприятности, неудобства.» Юрий Никулин

Читайте также: Подборка детского юмора

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter.

Деточка, тебе шашечки, или ехать? Дети Примбуля

?- Деточка, тебе шашечки, или ехать? Дети Примбуля

- yuhanson

- September 4th, 2017

Дети — наше всё! Вчера было несколько свободных минут понаблюдать за ними на Приморском бульваре. Это просто весёлые картинки какие-то. Посмотрите какие сюжеты подкинули они мне.

К паре — я названия придумал, к остальным — можете мне помочь. Смотрим?

К паре — я названия придумал, к остальным — можете мне помочь. Смотрим?

Кстати, обратил внимание вот на что. В моём детстве были только ролики. Теперь же детки чем только не управляют, на чём только не ездят.

Для тех, кому не видны фотографии в посте — ссылка на Фейсбук: https://www.facebook.com/pg/yuriyuganson/photos/?tab=album&album_id=1625908709622332 Я? В этой карете? Ну, ты головой думаешь ваааще?

3

4

5

6

7 Не совсем дети, понимаю…

8

9

10 Ролики, кстати, у нас были не такие, а четырёхколёсные, с двумя осями. Как у авто. Ещё у них раздвигалась база под любой детский размер ноги

Tags: 2017, город, девочка, девочки, дети, детство, мальчик, мальчики, примбуль, севастополь, югансон

-

Севастополь.

Урок от чемпионки Ролан Гаррос

Урок от чемпионки Ролан Гаррос

Это событие произошло 27 апреля в спортивном комплексе «Муссон». К маленьким детям, занимающимся большим теннисом приехала Анастасия Мыскина.…

-

Ялтинские пляжи сегодня

То, что Ялтинская набережная является главной набережной Крыма, думаю, доказывать не надо? И то, что есть желание её как-то улучшить, расширить и…

-

1 июня.

Сегодня в городе отметили День защиты детей. На «Ракушке» выступали детки из детских садов. Я немного поснимал. С праздником! 2 3 4…

-

Детская площадка. Легко ли обманывать детей?

Первый мой пост о том, что строители обманули детей и не сдали площадку к 29-му декабря, вышел в пятницу, 26 января, как уже в ночь с субботы на…

-

Детская площадка в сквере Курсантов.

Последствия волшебного пенделя?

Последствия волшебного пенделя?

Не скрою, я не ожидал, что мой пост Не везёт севастопольцам на начало работ. о вялотекущем строительстве детской площадки неподалёку от моего…

-

Думается мне, что севастопольцы грешат и за это господь посылает им различные испытания. Но при этом я всё же думаю, что грешат они не больше…

-

Скоро зима.

Дети потянулись на Юг

Дети потянулись на Юг

…

-

Слинго-мамы Севастополя праздновали в Динопарке

Что вы знали о слингах до сегодняшнего дня? Вот и я до этого воскресения — ничего толком. А меж тем существует международная организация, которая…

-

Снова — в школу! Первый звонок в моей 35-й

Снова 1-е сентября и снова у меня есть повод зайти на праздник в свою школу.

35-ю заканчивал мой старший брат, моя жена, наши дети, я сам. На…

35-ю заканчивал мой старший брат, моя жена, наши дети, я сам. На…

Советское искусство, культура СССР

« Мода в Советском Союзе

Советский художник Виктор Шаталин »

Оранжевое небо советских детей. Грузинская певица Ирма Сохадзе

Оранжевое небо советских детей . В 60-е годы прошлого века в тогда еще СССР была очень популярна песня «Апельсиновая песня». Эту песню впервые спела 7-летняя грузинская певица Ирма Сохадзе во время своих первых гастролей в Москве. Она пела «Апельсиновую песню» в саду «Эрмитаж» летом 1965. За очень короткое время песня стала безумно популярной. Ее пели все. И все же голос 7-летней Ирмы ни с кем нельзя было спутать. Его сразу узнали – изумительный лиризм и поразительный для ребенка профессиональный тон. Песня была написана специально для Ирмы поэтами Григорием Гориным и Аркадием Аркановым в соавторстве с композитором Константином Певзнером.

Советская грузинская певица Ирма Сохадзе

Ирма родилась 28 ноября 1958 года в семье грузинской интеллигенции, ее отец был кандидатом технических наук, а мать – лингвистом. Ирма Сохадзе начала петь очень рано, с двухлетнего возраста. По словам ее матери, Ирма на равных участвовала в семейном ансамбле, состоящем из отца, матери и брата. Это было первое признание ее способностей, так как в Грузии к пению относятся очень серьезно и не считают это чем-то вроде развлечения. Детей в ансамбль не пускают – они не могут испортить песню. Дебют Ирмы состоялся, когда ей было пять лет. Ирму пригласили на телевидение. Режиссер серьезно спросил: «Что ты будешь петь?» А через несколько дней зрители увидели Ирму на республиканской программе в исполнении одной итальянской и одной грузинской песни.

Летний отдых на море, СССР

Оранжевое небо советских детей

Текст песни «Апельсиновая песня»

Два дня подряд рисую

У меня много красок на выбор

Но Я собираюсь раскрасить весь мир

В мой самый любимый цвет –

Оранжевое небо, Оранжевое море

Оранжево-зеленый, Оранжевый верблюд

Оранжевые мамы, оранжевые ребята

Поющие оранжевые песни

Потом к нам в гости пришел очень взрослый мужчина

Он потряс его голова смотрит на картинку

А он мне сказал – бред, никогда не бывает

Оранжевое небо Оранжевое море

Оранжевый Зеленый Оранжевый верблюд

Оранжевые мамы оранжевые ребята

Но солнце только начало светить на небе в этот момент

И нарисовал мир как я хотел

Дядя огляделся и тут вдруг увидел

Оранжевое небо Оранжевое море

Оранжевый Зелёный Оранжевый верблюд

Оранжевые мамы оранжевые ребята

Оранжевые поющие оранжевые песни

Эту песню я пою везде давно

Даже если я вырасту, я все равно буду петь,

Даже если ты взрослый, это приятно видеть

Оранжевое небо Оранжевое море

Оранжевый Зеленый Оранжевый верблюд

Оранжевые мамы оранжевые ребята

Оранжевые апельсины поют песни

Оранжевые мамы оранжевые ребята

Апельсин поет оранжевую песню

В 1965 году звукозаписывающая компания «Мелодия» выпустила первую пластинку юной певицы. В него вошли «Апельсиновая песня» и песни «Это было в январе», «Первые шаги» и «Что это за студент». В 1967 году по польскому телевидению был снят 15-минутный музыкальный фильм «Рецитал» (режиссер Константин Цицишвили), в котором 9-летняя Ирма пела джазовые стандарты.

В него вошли «Апельсиновая песня» и песни «Это было в январе», «Первые шаги» и «Что это за студент». В 1967 году по польскому телевидению был снят 15-минутный музыкальный фильм «Рецитал» (режиссер Константин Цицишвили), в котором 9-летняя Ирма пела джазовые стандарты.

В 1969 году Ирма Сохадзе снялась в музыкальном телефильме Ларисы Шепитько «В тринадцать ночи». (Новогодняя ночь после 12).

Оранжевое небо советских детей

Ирма училась в Центральной музыкальной школе г. Тбилиси (для одаренных детей). В 1974 году она окончила его с отличием. параллельно она получила консерваторское образование по классу фортепиано и теоретическому музыковедению. В конце 1979 года окончила его с отличием.

Ирма Сохадзе двадцать пять лет проработала на первом (государственном) грузинском телеканале. Начинала младшим редактором, была редактором многих авторских программ («Музыкальный восьмиугольник» и др.). Организует благотворительные акции на телевидении, марафоны (для сбора средств для детей-сирот, беженцев из Абхазии), дает благотворительные концерты в Тбилиси. В апреле 2008 года в рамках «народной дипломатии» дала концерт в Москве.

В апреле 2008 года в рамках «народной дипломатии» дала концерт в Москве.

Оранжевое небо советских детей

Оранжевое небо советских детей

Счастливое детство, СССР

Дети играют в настольную игру «Хоккей», СССР, 1970-е

Оранжевое небо советских детей

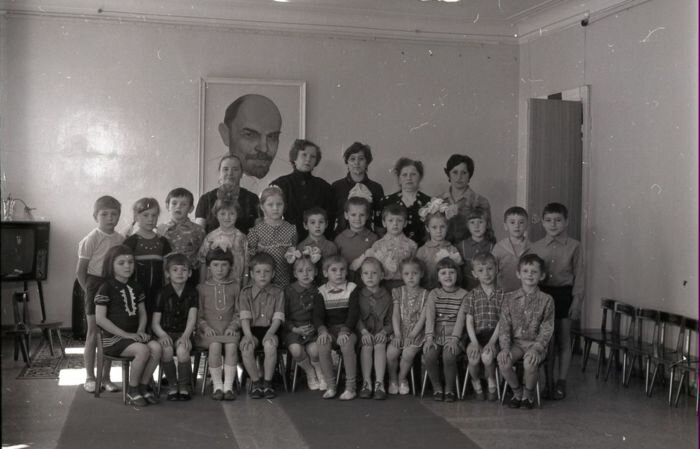

Школьники в СССР, 1970-е

03 Школьники изготовление моделей. 1970-е СССР

история вакцинации в России / Новости / Сайт города Москвы

Здравоохранение

В одной из лабораторий НИИ полиомиелита (НИИ полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН) СССР с 1960-х). Фото М. Трахмана. Московская область. Конец 1950-х — 1960-е годы. Главное архивное управление г. Москвы

Более 250 лет вакцинации в России. mos.ru рассказывает о вакцинации в Российской империи и в СССР. Кампанией массовой вакцинации против гриппа за последние три года охвачено 20,1 млн человек. Вакцинация проводилась как в медицинских учреждениях, так и в передвижных пунктах на станциях метро и МЦК, в центрах «Мои документы». В этом году сделать прививку можно и в московских парках. mos.ru вспоминает историю вакцинации в России и Москве, которая началась еще при императрице Екатерине Великой.

В этом году сделать прививку можно и в московских парках. mos.ru вспоминает историю вакцинации в России и Москве, которая началась еще при императрице Екатерине Великой.

Екатерина II была первой

Считается, что первая в истории России прививка была сделана 23 октября 1768 года. Это была самая важная и могущественная пациентка Российской империи того времени — Екатерина Великая. Ей сделали прививку от оспы, страшной болезни, теперь побежденной благодаря вакцинации. Но в 18 веке эпидемия оспы косила население Европы и России. В отдельные годы оспа уносила жизни более миллиона человек. Заразиться было очень легко, так как болезнь никого не щадила, не делая различий между классами. Русский престол не был исключением. В 1730 году царь Петр II умер от оспы в возрасте 14 лет.0003

В те годы смертность от оспы составляла около 40 процентов. Другими словами, в 18 веке у больного человека были почти равные шансы выжить или умереть. Однако врачи уже заметили, что человек, переболевший оспой, больше никогда ею не заболеет. До открытия теории иммунитета оставалось около века, но этим наблюдением начали пользоваться врачи 18 века. По нынешним меркам их метод вакцинации кажется крайне небезопасным, но тогда он был вполне приемлемым, ведь смертность привитых таким способом людей составляла всего около двух процентов, в 20 раз меньше, чем у непривитых. На руке больного делали надрез, куда вводили оспенный материал, взятый у инфицированного человека (безопасная вакцина на основе вируса коровьей оспы была изобретена английским врачом Эдвардом Дженнером в 179 г.6). Этот метод получил название вакцинации от руки к руке или вариоляции. Если все шло хорошо, привитый заражался легкой оспой, после чего больше не мог заразиться. Этот метод был открыт в Турции и позже изучен английскими врачами. Сначала вариоляцию испытали на преступниках, потом на сиротах, а уже потом, когда все эти люди выжили, привили и Царскую семью.

До открытия теории иммунитета оставалось около века, но этим наблюдением начали пользоваться врачи 18 века. По нынешним меркам их метод вакцинации кажется крайне небезопасным, но тогда он был вполне приемлемым, ведь смертность привитых таким способом людей составляла всего около двух процентов, в 20 раз меньше, чем у непривитых. На руке больного делали надрез, куда вводили оспенный материал, взятый у инфицированного человека (безопасная вакцина на основе вируса коровьей оспы была изобретена английским врачом Эдвардом Дженнером в 179 г.6). Этот метод получил название вакцинации от руки к руке или вариоляции. Если все шло хорошо, привитый заражался легкой оспой, после чего больше не мог заразиться. Этот метод был открыт в Турции и позже изучен английскими врачами. Сначала вариоляцию испытали на преступниках, потом на сиротах, а уже потом, когда все эти люди выжили, привили и Царскую семью.

Екатерина Великая очень боялась оспы. После смерти в 1768 году от этой болезни графини Шереметевой, жених которой, граф Никита Панин, был наставником ее сына, цесаревича Павла (будущего императора Павла I), Екатерина решила сделать прививку. Доктор Томас Димсдейл был приглашен из Лондона. Он взял «оспенное вещество» от 6-летнего Саши Маркова. На случай ее смерти императрица приказала держать наготове упряжку почтовых лошадей, чтобы врач мог немедленно бежать из страны, чтобы избежать линчевания. Через шесть дней после прививки у Екатерины стали проявляться признаки недомогания, и она удалилась в Царское Село. Но все закончилось благополучно: через неделю императрица выздоровела. Сразу же после этого, по примеру Екатерины, 140 дворян записались на прививку от оспы, так как вакцинация вошла в моду.

Доктор Томас Димсдейл был приглашен из Лондона. Он взял «оспенное вещество» от 6-летнего Саши Маркова. На случай ее смерти императрица приказала держать наготове упряжку почтовых лошадей, чтобы врач мог немедленно бежать из страны, чтобы избежать линчевания. Через шесть дней после прививки у Екатерины стали проявляться признаки недомогания, и она удалилась в Царское Село. Но все закончилось благополучно: через неделю императрица выздоровела. Сразу же после этого, по примеру Екатерины, 140 дворян записались на прививку от оспы, так как вакцинация вошла в моду.

Императрица приказала опубликовать описание болезни, «чтобы другие могли защитить себя от опасностей теми же средствами».

Доктору были пожалованы титул барона и звание ординарного врача, а также пенсия в размере 500 фунтов стерлингов в год. Александр Марков получил дворянский титул и новую фамилию Оспенный (Оспа). На его гербе была изображена рука с большой оспиной над локтем, держащая красную розу.

По случаю первой прививки тиснена памятная медаль с изображением Екатерины Великой и надписью «Она подала пример». Лицевая сторона медали «За вакцинацию против оспы», вручаемой врачам, прививавшим людей от оспы в 19 в.го века, имел портрет Екатерины Великой. Кроме того, приглашенный в Россию итальянский хореограф Гаспаро Анджолини создал балет «Побежденный предрассудок» , посвященный вакцинации императрицы, с аллегорическими фигурами ученых, борющихся с фигурами суеверий.

Лицевая сторона медали «За вакцинацию против оспы», вручаемой врачам, прививавшим людей от оспы в 19 в.го века, имел портрет Екатерины Великой. Кроме того, приглашенный в Россию итальянский хореограф Гаспаро Анджолини создал балет «Побежденный предрассудок» , посвященный вакцинации императрицы, с аллегорическими фигурами ученых, борющихся с фигурами суеверий.

Позже Димсдейл снова вернулся в Россию, чтобы сделать прививки внукам императрицы. К этому времени Российская империя была одним из ведущих борцов с оспой в Европе. Пока Россию вакцинировали, король Людовик XV умер от оспы во Франции. «Что за варварство, наука уже умеет лечить эту болезнь», — сказала Екатерина, когда узнала об этом.

Об открытии Склифисовским пастеровской станции в Москве

До того, как Луи Пастер изобрел свою вакцину, бешенство в России лечили магическими заклинаниями, прижиганием ран раскаленным железом и другими методами, не имеющими отношения к науке. Например, в XIX веке Официальный вестник опубликовал статью « Лечение бешенства в русской парилке» .

Изобретение Пастера в 1885 году стало настоящим спасением. Люди, укушенные бешеными животными, устремились в Париж. Первые 2500 человек выжили благодаря вакцине, в том числе 16 из 19.людей, укушенных бешеным волком в Смоленской губернии. Все они могли быть живы, но к некоторым из них помощь пришла слишком поздно, так как заседание гордумы в Белом, которая должна была выделить им 16 000 рублей на дорогу, состоялось через три дня после аварии, и пострадавшие пришлось ждать еще два дня, пока их сопровождал врач. Из России к Пастеру приехало 44 человека, покусанных бешеными животными, — крестьяне из Смоленской, Орловской, Пензенской, Владимирской, Тверской и Костромской губерний.

Сохранилась резолюция Александра III, написанная на письме обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева, который просил выделить средства на эти поездки во Францию: «Получить с Танеева 700 руб. Надо срочно отправить самых больных крестьян в Париж к Пастеру, который ужасно интересуется укусами бешеных волков, так как таких больных у него еще не было». в Париже.

в Париже.

Вскоре пастеровские станции стали открываться по всему миру, и Россия стала в этом отношении одной из ведущих стран. Первая в Российской империи (и вторая в мире) станция прививок от бешенства открылась в Одессе 11 июня 1886 г., а через месяц еще одна станция была открыта в Москве. По случаю его открытия Луи Пастер прислал свой портрет с автографом. Он до сих пор хранится в Московском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток имени Мечникова, открытом на базе станции. Николай Склифосовский был одним из инициаторов создания Московской станции.

Воспитательный дом, Народный университет и аптека: вековые традиции московских благотворителей

К 1912 г. в России было 28 пастеровских станций, а к 1938 г. в СССР было открыто 80 станций (не считая нескольких сотен отделений) . Московская станция стала главным центром борьбы с бешенством в СССР. С тех пор благодаря вакцинам против бешенства были спасены тысячи жизней.

Как советские ученые победили полиомиелит

В середине 20 века мир пережил новую беду — полиомиелит. Около 10 процентов заболевших умерли, еще 40 процентов стали инвалидами. Полиомиелитом болели президент США Франклин Делано Рузвельт, писатель-фантаст Артур Кларк, режиссер Фрэнсис Форд Коппола.

Около 10 процентов заболевших умерли, еще 40 процентов стали инвалидами. Полиомиелитом болели президент США Франклин Делано Рузвельт, писатель-фантаст Артур Кларк, режиссер Фрэнсис Форд Коппола.

В Советском Союзе первые эпидемии начались в 1949 году в благополучных Прибалтике, Казахстане и Сибири. Ежегодно болезнь уносила около 12 000 жизней.

В 1955 году в США началось производство вакцины против полиомиелита (вакцина Солка). В то же время вирусолог Альберт Сабин разработал другую вакцину, более дешевую, эффективную и безопасную. Но протестировать в Америке не удалось — зачем, если там уже была хорошая вакцина.

Тем временем в США были отправлены трое советских ученых, Михаил Чумаков, его жена и коллега Марина Ворошилова и Анатолий Смородинцев, вирусолог из Ленинграда. Сабин и Чумаков договорились продолжить разработку вакцины в Москве. Они привезли из США в обычном чемодане несколько тысяч доз вакцины и сделали первые прививки.

‘В 1960 году мне было 9 лет.Сначала вакцину испытали на нас, детях Чумакова, внучках Смородинцева, родственниках и коллегах. Я помню, как мне ранее вводили вакцину Солка. Это была внутримышечная инъекция в предплечье. Это было нормальное положение вещей, так как разработчики всегда проверяют свои разработки на себе и своих детях. Мои родители были уверены, что это безопасно. Родственники тоже были за, так как все понимали опасность полиомиелита и верили, что вакцина защитит детей от болезни», — рассказал сын Михаила Чумакова, профессор, доктор биологических наук Петр Чумаков.

Но получить разрешение Минздрава было очень сложно, в чем чиновники сомневались. Раз американцы отказались от вакцины, то почему мы должны ее тестировать? Чумакову удалось разорвать порочный круг отказов с помощью настоящей безумной попытки: он набрал Анастаса Микояна, курировавшего здравоохранение, с оставленного без присмотра телефона в Кремле.

Микоян спросил: «Михаил, это хорошая вакцина?»

«Да».

«Сделай это».

У Микояна тоже были внуки.

300 000 доз вакцины отправлено в страны Балтии в обход министра здравоохранения. Полиомиелит был побежден, и за 1,5 года эпидемия в СССР закончилась. В 1960 г. в СССР было привито от полиомиелита 77,5 млн человек.

Когда советская делегация сообщила об успешной вакцинации на конференции в Вашингтоне, кто-то из зала крикнул, что никто на Западе не доверяет советской информации. Тогда советский делегат сказал: «Могу заверить вас только в одном: мы любим своих детей так же, как вы любите своих». И зал зааплодировал.

В 1963 году Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев получили Ленинскую премию. В СССР для участия в ежегодном Симпозиуме в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР приезжали ведущие ученые мира из США, Японии, Европы и Китая. Вакцина, производимая институтом, импортировалась более чем в 60 стран мира.

Японская мать требовала советской вакцины

В 1950-х и 191960-х годов Япония пережила настоящую трагедию: в этой маленькой стране были зарегистрированы тысячи случаев полиомиелита. Живая вакцина, произведенная в СССР, могла остановить эпидемию. Но для японского правительства регистрация и разрешение на ввоз лекарств из Советского Союза было немыслимым прецедентом.

Живая вакцина, произведенная в СССР, могла остановить эпидемию. Но для японского правительства регистрация и разрешение на ввоз лекарств из Советского Союза было немыслимым прецедентом.

Тогда на улицы вышли матери больных полиомиелитом детей, требуя разрешения на ввоз советской вакцины. Они добились своего: был организован срочный ввоз вакцины. 20 миллионов японских детей были спасены от болезней.

В 1988 году режиссёр Александр Митта снял по этой повести советско-японский двухсерийный фильм « Шаг» с Леонидом Филатовым и Комаки Курихара, Олегом Табаковым, Еленой Яковлевой, Владимиром Ильиным и Гариком Сукачёвым в главных ролях. В фильме прозвучала песня Сукачева « Моя малышка» .

В центре сюжета — эпидемия в Японии, которая произошла в 1959 году. Применяемая в стране вакцина Солка эффективна лишь на 60 процентов, к тому же она уже заканчивается. Кейко, японка, потерявшая старшего сына, хочет любой ценой защитить младшего сына от полиомиелита и решает отправиться в СССР и привезти в Японию новую советскую вакцину.

В Советском Союзе Кейко получает свою вакцину и покупает еще тысячу доз для своих соотечественников, далее конфискуется на таможне, так как по японским законам любое лекарство, ввозимое в страну, должно проходить двухгодичные испытания. Японские матери устраивают акции протеста и требуют немедленно ввезти советскую вакцину, но бюрократы обоих государств запрещают ее. Благодаря совместным усилиям Кейко и других матерей, с одной стороны, и советского врача Гусева, с другой, Япония получает свою вакцину.

Сладкие лекарства

В 1950-х и 1960-х годах Кондитерская фабрика «Марат» выпускала сладости против полиомиелита.

Михаил Чумаков искал оптимальный способ доставки вакцины в кишечник, чтобы полезный вирус не терялся при пероральном приеме, так как не размножается во рту, а в большей степени попадает к месту назначения. Наконец, ему пришла в голову идея сделать вакцину в виде драже. В марте 1959 г. на фабрике «Марат» (в 1971 г. она была объединена с фабрикой «Рот Фронт», а в 2002 г. – в компанию «Объединенные кондитеры») по заказу Института Чумакова было выпущено антиполиомиелитное драже – капсулы, покрытые воском, из сахара и крахмальной патоки. Конфеты массой 1г хранят в холодильнике.

– в компанию «Объединенные кондитеры») по заказу Института Чумакова было выпущено антиполиомиелитное драже – капсулы, покрытые воском, из сахара и крахмальной патоки. Конфеты массой 1г хранят в холодильнике.

Дети полюбили их, и отныне для внедрения вакцины не требовался квалифицированный медицинский персонал.

Эти сладкие вакцины производились на заводе Марата до конца 1960-х годов. По случаю Дня работников пищевой промышленности, отмечаемого 20 октября 1968 года, в журнале «Огонек » была опубликована небольшая статья «Сладости против болезней». В нем были фотографии работниц и рассказано о самой удивительной продукции завода — лечебных конфетах, производство которых является монополистом в производстве драже от полиомиелита.

Как спастись от вируса из прошлого за 19 дней

Иногда о себе напоминают страшные вирусы, которые, кажется, остались в далеком прошлом.

Известный советский художник-плакатист Алексей Кокорекин совершил поездку в Индию в 1959 году. Вернувшись домой, он почувствовал себя плохо и был доставлен в Боткинскую больницу, где скончался.

Вернувшись домой, он почувствовал себя плохо и был доставлен в Боткинскую больницу, где скончался.

Заболевание диагностировали не сразу: в Индии художник заразился оспой, которую в СССР ликвидировали в 1936 году. Спецслужбы выяснили все возможные контакты умершего мужчины. Их было около девяти тысяч. В Боткинской больнице изолировали тысячу человек с самым высоким риском заражения, а почти все население Москвы (на тот момент более шести миллионов человек) было экстренно вакцинировано.

Специалисты Боткинской больницы предотвратили потерю зрения пациенту с пересаженным сердцемУникальные операции: как развивается высокотехнологичная медицина в Москве

Вспышку оспы локализовали за 19 дней, заболело 46 человек, умерло 3 — регистратор в комиссионном магазине (куда родственники Кокорекина сдавали вещи, которые он привез из Индии), медсестра в инфекционном корпусе и врач-инфекционист.

Несколько научных лабораторий до сих пор хранят вирус оспы.

«В 1990-х годах Всемирная организация здравоохранения потребовала уничтожения всех штаммов оспы. Мой отец был против. Хорошо, мы можем уничтожить все штаммы в лабораториях, но не дай бог будет новая вспышка, если вирус из могильников попадет в почву или воду, тогда мы ничего не сможем сделать», — вспоминает Петр Чумаков.

Оспа полностью ликвидирована с 1980 года, так как с тех пор случаев заболевания не зарегистрировано.

Петр Чумаков вспоминает случаи опасных вирусов, которые можно было обнаружить даже на научных симпозиумах.

«В 1970-е годы недалеко от Переславля-Залесского был лепрозорий. Там жил индийский ученый. Он приехал в СССР для участия в научном симпозиуме. Наши врачи заметили на его лице симптомы проказы, так как их трудно не заметить, как и отсутствие бровей. В то время действовал закон о принудительной изоляции больных проказой. А профессора увезли в лепрозорий, чтобы он жил там до конца жизни», — рассказал он.

«

Все, от слона до мухи, должны быть привиты от желтухи» В СССР вакцинация проводилась по всей стране. Он был показан на экранах телевизоров в известном мультфильме 1966 года «Про бегемотика, который боялся прививок». Его история рассказывает о бегемоте с куриным сердцем, который был единственным из животных, сбежавшим из клиники. Сначала серый и радостный, потом белый от страха перед прививкой, Бегемот становится желтым, потому что болеет желтухой, а в конце фильма краснеет от стыда за то, что испугался укола. Миллионы советских детей смотрели этот забавный мультфильм. Какие прививки им делали?

Он был показан на экранах телевизоров в известном мультфильме 1966 года «Про бегемотика, который боялся прививок». Его история рассказывает о бегемоте с куриным сердцем, который был единственным из животных, сбежавшим из клиники. Сначала серый и радостный, потом белый от страха перед прививкой, Бегемот становится желтым, потому что болеет желтухой, а в конце фильма краснеет от стыда за то, что испугался укола. Миллионы советских детей смотрели этот забавный мультфильм. Какие прививки им делали?

Все родившиеся после войны были привиты от туберкулеза, дифтерии и полиомиелита. Со временем добавились прививки от коклюша, столбняка, кори и эпидемического паротита. Детей, рожденных до 1979 г., вакцинировали против оспы, а с 1980 г. оспа считается ликвидированной во всем мире, и вакцинация была отменена.

Двойная вакцинация против краснухи, повторная прививка от кори и прививка от гепатита В были добавлены в национальный календарь в конце 1990-х годов, с вакцинацией против гемофилуса для детей из групп риска и вакцинацией против пневмококка, добавленной в 2010-х годах.