Цветные фотографии Царской России — Дневник — LiveJournal

Цветные фотографии Царской России, сняты 100 лет назад

Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским

Взято здесь.

Шикарные, и абсолютно технически современно выглядящие фотографии дореволюционной России, сохранившиеся в библиотеке Американского конгресса. Это свежий и до мурашек-по-спине реальный взгляд на Россию начала века.

Как это все на самом деле выглядело. Люди и архитектура, предметы и виды. Как будто машина времени…

Вот история этих фотографий:

Сергей Михайлович Прокудин-Горский в 1909-10 придумал такую вещь: фотографировать объекты 3 раза через 3 фильтра — красный, зеленый и синий.

Получалось 3 черно-белых фотографии. Проекция трех пластинок должна была быть одновременной.

Он использовал небольшую складную камеру типа той, что была разработана Адольфом Митом.

Требовались три экспозиции одного и того же предмета, сделанные с интервалом приблизительно в одну секунду, на одну и ту же стеклянную пластинку шириной 84–88 мм и длиной 232 мм.

Пластинка всякий раз меняла положение, и изображение схватывалось через три различных цветофильтра.

Снимаемые объекты должны были быть неподвижными, что было большим ограничением.

Тут показано, как это делалось,

и здесь.

Проектор также претерпел изменения. Прокудин-Горский усовершенствовал модель Ф.Э. Ива, создал аппарат по

собственным чертежам: три ромбовидные призмы были скреплены вместе, создавая одну комбинированную призму.

Таким образом, можно было фокусировать все три цвета на экране.

Единственное, что он мог со всем этим делать

в то время, это вставлять их в 3 разных проектора, с красным, зеленым, и синим цветом соответственно, и направлять

проекторы на один экран. Получалось цветное изображение. Он начал активно работать над проблемами цветной

кинематографии. Поддерживая связь с множеством научных обществ в стране и за рубежом, он ездил с докладами в Берлин,

Лондон, Рим.

Не забывал он и о российской публике. Еще в 1900 году он получил Гран-при на международной

Еще в 1900 году он получил Гран-при на международной

выставке в Париже. В 1913 году он осуществил показ своих слайдов в крупнейшем парижском кинотеатре.

Успех был настолько огромным, что крупные зарубежные компании засыпали его предложениями о работе.

Но Россию он оставить не мог: слишком многое было с ней связано. Прокудин-Горский в 1909 г. через посредство

Великого Князя Михаила Александровича, который был Почетным председателем Петербургского фотографического общества,

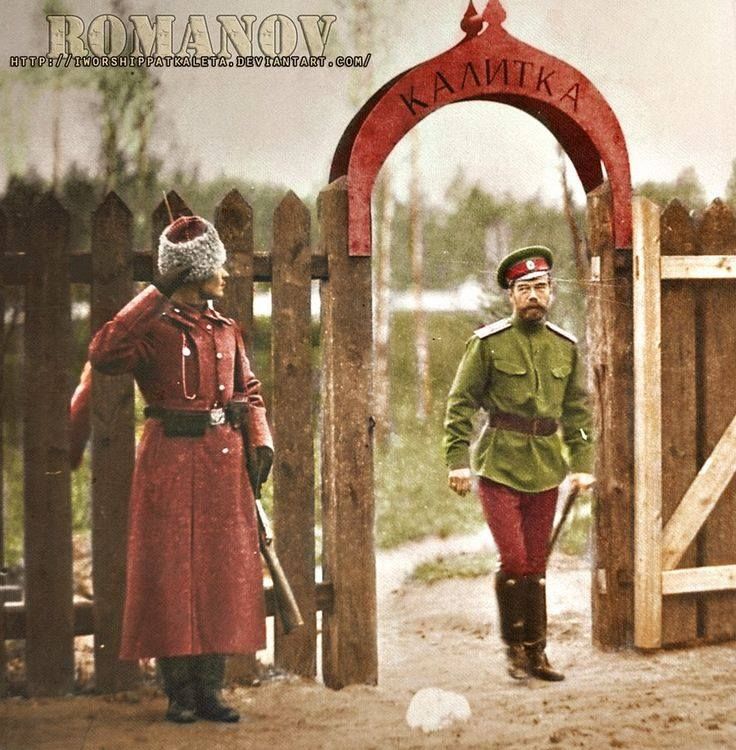

получает аудиенцию у царя Николая II. Царь приглашает Прокудина–Горского выступить с показом диапозитивов перед

Императорским двором в Царском Селе. При показе Сергей Михайлович должен был комментировать снимки, и делал это

просто драматически.

К концу демонстрации в зале послышался восхищенный шепот.

По окончании царь пожал ему руку, императрица и царские дети поздравили с успехом.

Затем царь поручает ему заснять всевозможные стороны жизни всех областей, составлявших тогда Российскую империю.

Хотя этот проект казался очень смелым, конечной целью Прокудина–Горского было ознакомление школьников России с

огромной и разнообразной историей, культурой и модернизацией Империи при помощи его «оптических цветных проекций

(скорее всего, также и для ознакомления со всем этим наследника престола). Для этого фотографу были выданы два

специальных разрешения, В первом говорилось, что Его Императорское Величество высочайше дозволяет ему пребывать

в любых местах, независимо от секретности, и фотографировать даже стратегически важные объекты.

Вторым был указ министра, где объявлялось, что Император считает миссию, возложенную на Прокудина- Горского,

настолько важной, что все официальные лица должны ему содействовать «в любом месте и в любое время».

Для путешествия фотографу выделили в полное распоряжение помощника по оргвопросам и пульмановский вагон, который

специально приспособили: там развернули прекрасно оснащенную лабораторию, включая темную комнату, чтобы

проявление фотопластинок можно было осуществлять даже в пути. В вагоне поместился сам фотограф и его ассистенты,

В вагоне поместился сам фотограф и его ассистенты,

в том числе его 22-летний сын Дмитрий. Имелась горячая и холодная вода, ледник…

Для работы на Мариинской системе каналов предоставили специальное судно и небольшой шлюп с мотором.

В период между 1909 и 1912 годами, а затем в 1915 году, Прокудин-Горский провел обзор одиннадцати регионов

Российской Империи. Император настойчиво требовал, чтобы Прокудина-Горского обеспечивали всем необходимым,

и даже выразил желание следовать с ним в одну из будущих поездок. Кроме фотографирования, Прокудин-Госрский

прочитал много лекций, иллюстрируя свою работу

Первый официальный просмотр царем фотографий водного пути

Мариинского канала и промышленного Урала произошёл в марте 1910 года; последняя выставка фотографий была открыта

в марте 1918 года в Николаевском зале Зимнего дворца. (С подробной биографией Сергея Михайловича Прокудина-Горского

можно ознакомиться здесь и

здесь).

Старица.

Общий вид с Волгой

Общий вид с ВолгойВ революцию Прокудину-Горскому удалось уехать, и он ухитрился увезти с собой 20 ящиков фотопластинок,

всего около тысячи снимков — за исключением изъятых у него фотографий стратегически важных объектов и фото царской семьи

(он сумел забрать с собой лишь одно фото юного царевича). Цветные фотоснимки царской семьи, возможно, остались где-то в наших

архивах. Оборудование и проектор забрать не удалось. В эмиграции цель Прокудина-Горского — раскрыть пользу цветной фотографии для

просвещения и науки — осталась неизменной. В Англии он запатентовал разработку оптической системы для кинокамеры.

Для ее испытаний он в 1922 году перебрался в Ниццу, где вместе с братьями Люмьер открыл фотолабораторию.

В 1948 году, уже после его смерти, его сын в Париже продал эти пластинки американской библиотеке Конгресса.

Превратить их в обычные цветные снимки оказалось очень трудно из-за того, что большая часть из них имели нетривиальное

пространственное расхождение между тремя цветными версиями. Так они и лежали тихо до недавнего времени.

Так они и лежали тихо до недавнего времени.

И вдруг какому-то библиотечному чиновнику пришло в голову: так их же надо отсканировать, загрузить в Adobe Photoshop и

там совместить контуры трех цветных вариантов. Так и сделали, и поразились: мир, давно сгинувший, и известный только по

плохим черно-белым снимкам, вдруг восстал во всех своих цветах…

Пермь

Если вы захотите попытаться найти в этом архиве знакомые места или родной город, то удобнее всего пользоваться

специальным поиском:

вводишь в окошечке любое слово (например, Volga), и получаешь искомый результат. Для каждого фото есть несжатая tif-версия

(объёмом до 50 mb). На ней можно рассмотреть самые мельчайшие детали. Для того, чтобы посмотреть увеличенную (примерно в 4 раза)

версию данного фото, достаточно перед последней точкой скопированного адреса букву «r» заменить на «v».

Разрешение этих снимков таково, что качество изображения при этом не ухудшится. Для того, чтобы получить самую большую версию

в формате . tif в адресе вместо «r.jpg» нужно подставить «u.tif». Но грузиться будет очень долго:)

tif в адресе вместо «r.jpg» нужно подставить «u.tif». Но грузиться будет очень долго:)

Не знаю, как у вас, а у меня фотографии вызывают ощущение не только гармоничности и какой-то особой основательности ТОЙ

русской жизни, но и невероятной мощи и жизненных сил у России того времени…

Во всех городах и деревнях что-то ремонтируется, возводится, строится, повсюду уже построили электрические столбы, провели провода…

Современный вид этого

храма 1024×768

Старый тракт на Москву. Город Ржев:

Общий вид Белозерска с крепостного вала:

Рязань. Вид с колокольни Успенского собора:

Рязань. Общий вид с севера:

Рязань. Вид с юго-востока:

Екатеринбург. Общий вид южной части:

Екатеринбург. Общий вид центральной части:

Заводские поселения Верх-Исетского завода (Екатеринбург)

Место бывшего престола во временной полотн. церкви мушкетёрского полка (Екатеринбург)

Трапезная и церковь Скорбящей Божьей Матери в монастыре (Тихвинский монастырь) Екатеринбург

г.

Екатеринбург. Общий вид северной части

Екатеринбург. Общий вид северной частиЕкатеринбург. Обсерватория на Плешивой горе:

Строгательная машина Императорской гранильной фабрики. Екатеринбург

Это же место в наше время

Вид на Златоустовский завод. Вдали гора Таганай:

Общий вид на Пермь с городских горок:

Вид на Пермь с железнодорожного моста через Каму:

Вид на церковь святого Георгия. Старая Ладога:

Торжок. Вид с западной стороны:

Торжок. Вид на город с севера:

Вид с крепостного вала на Торжок:

Торжок. Вид на город с восточной стороны:

Торжок. Лагерь и казармы:

Торжок. Борисоглебский монастырь с моста:

Город Смоленск. Вид с колокольни Успенского собора:

Город Полоцк.

Вид на Каменский чугунно-плавильный завод:

Ростов Великий. Гимназия Кекина:

Общий вид Ростова с колокольни Всехсвятской церкви:

Общий вид города Кириллова с колокольни Казанского собора:

Вид на Суздаль по реке Каменке:

Сравнить с современным фото той же местности можно здесь

и здесь.

Город Владимир:

Суздаль. Вид с колокольни Ризоположенского монастыря:

Вид на заречную часть Тюмени от монастыря:

г. Тобольск:

Вид на Тобольск от Успенского собора:

Чердынь:

Доменные печи на Саткинском заводе:

Вид на город

Кинешму с востока:На сенокосе около привала. Российская империя.

Три поколения. Андрей Петров Калганов, его сын и его внучка.

(Прим. фотографа: бывший мастер завода.

На службе был 55 лет. Имел счастье подносить хлеб-соль Его Императорскому Величеству). Двое последних работают в мастерских

Златоустовского завода.

Город Старица. Заволжская сторона.

Река Москва от Ферапонтовского монастыря. У Можайска:

Тип олончанина:

Молочная в Дагомысе:

Школа в деревне Пергуба:

Старинный боярский возок «радка»:

Старинные сани-пошевни 18 века:

Крестьянская изба в деревне Мартьяновой:

Постройка шлюза близ села Кузьминского на Оке:

Лесопилка на реке Оке:

Строительство плотины (Белоомут):

Река Ока .

Машинное отделение:

Машинное отделение:Распилка брёвен:

Работы по постройке плотины:

Город Чердынь:

В городе Златоусте:

Северо-западная часть города Златоуста:

Камнечерпательная машина:

Александров. Общий вид на Троицкий монастырь:

Торжок. Вид на город с восточной стороны:

Мельница и плотина на реке Полотье:

Крестьяне на покосе:

Вид на новую Ладогу:

Город Двинск:

Каслинские поселения с озером:

Город Ржев:

Насосы для откачивания воды:

Общий вид северо-западной части Смоленска:

Церковь св. Николая Чудотворца в Тобольске:

Кордон (сторожка) в лесу:

Сушка сетей на озере Карякино:

Витебск:

Монахи за работой. Посадка картофеля:

Хижина поселенца Артемия по прозвищу Кота, живущего на этом месте более 40 лет:

А на этом фото сама съёмочная группа:

Практически все подписи к фотографиям привожу в оригинальном виде, никакой отсебятины. Вообще, задумка была блестящей. Интересно: все они понимали вполне, ЧТО они для нас делают.

Вообще, задумка была блестящей. Интересно: все они понимали вполне, ЧТО они для нас делают.

Ещё тогда, три года назад, рассматривая эти фото, я поразился той цельности, умиротворённости и силы, которая там разлита. Чувствовалось, что вся русская жизнь того времени пронизана духом некоего единства. И вот, мне всё хотелось как-то выразить словами этот дух. И лишь теперь, вернувшись к этим фото, я понял, о чём говорит это спокойствие; что оно означает: «Хозяин дома».

Восстановление фотографий С.М. Прокудина-Горского в Ярославском Государственном Университете им. П.Г.Демидова (очень качественная реставрация).

Оригиналы лежат тут — выставка Библиотеки Конгресса.

Посмотреть все цветные фотографии Российской империи начала 20 века (1902 фотографии Прокудина-Горского) можно на сайте www.prokudin-gorsky.ru (полная база данных цветных изображений С.М. Прокудина-Горского), на русском языке.

Восстановленные фотографии Прокудина-Горского находятся на сайте museum. ru

ru

Цветные фотографии Прокудина-Горского

Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944) внес значительный вклад в развитие фотографии. Выпускник Технологического института в Санкт-Петербурге, Сергей Михайлович продолжил свое обучение на химика в Берлине и Париже. Сотрудничал с известными химиками и изобретателями: Эдме-Жюлем Момене (Edme Jules Maumene, 1818-1898) и Адольфом Мите (Adolf Miethe, 1862-1927), совместно с которыми занимался разработкой перспективных методов цветной фотографии.

13 декабря 1902 года Прокудин-Горский впервые объявил о создании цветных диапозитивов по методу трехцветной фотографии, а в 1905 году запатентовал свой сенсибилизатор, превосходящий по качеству аналогичные разработки иностранных химиков, в том числе сенсибилизатор Мите.

С этого времени Прокудин-Горский делает цветные фотографии Л.Н. Толстого, Ф.И. Шаляпина, царской семьи и многих других людей. Его снимки древних ваз, экспонатов Эрмитажа, впоследствии были использованы для реставрации их утраченного цвета.

Цветная фотография Льва Николаевича Толстого, Ясная Поляна, 1908 год

В 1909 году Прокудин-Горский получает аудиенцию у царя Николая II, высказывает ему свою идею запечатлеть в цветных фотографиях современную ему Россию — ее культуру, историю, всевозможные стороны жизни всех областей, составлявших тогда Российскую империю.

Царь одобрил планы фотографа, выделил ему специально оборудованный железнодорожный вагон. Чиновникам было предписано помогать Прокудину-Горскому в его путешествиях и не препятствовать даже в фотографировании стратегических объектов, в том числе мостов и заводов.

Паровоз “Компаунд” с пароперегревателем “Шмидта”, 1909

В 1909—1915 годах Прокудин-Горский объездил значительную часть России, фотографируя старинные храмы и монастыри, виды городов, поля и леса, разнообразные бытовые сцены русской глубинки. В эти же годы в Самарканде Прокудин-Горский испытывает изобретенный им киноаппарат для цветной киносьемки. Впрочем, качество снятого фильма оказалось неудовлетворительным.

После Октябрьской революции Прокудин-Горский покинул Россию, увезя с собой почти все сделанные фотопластины (RGB-пластины), за исключением изъятых у него фотографий царской семьи и стратегических объектов.

Оказавшись в эмиграции, фотограф некоторое время пробыл в Норвегии и Англии. Переехав в 1922 году в Ниццу, Прокудин-Горский работал вместе с братьями Люмьер (Lumiere). В начале 30-х годов фотограф занимался просветительской деятельностью во Франции и даже собирался сделать новую серию фотографий художественных памятников Франции и ее колоний. Эта идея была реализована сыном Прокудина-Горского — Михаилом.

Скончался Прокудин-Горский в Париже 27 сентября 1944 года, спустя несколько недель после освобождения города войсками союзников. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа (Sainte-Genevieve-des-Bois).

Судьба коллекции цветных фотографий Прокудина-Горского

Коллекция цветных фотографий Сергея Михайловича Прокудина-Горского была куплена у его наследников в 1948 году Библиотекой Конгресса США (Library of Congress) и долгое время лежала там в архивах. Только развитие компьютерных технологий позволило обработать эти снимки и показать уникальные виды Российской империи в полном цвете.

Только развитие компьютерных технологий позволило обработать эти снимки и показать уникальные виды Российской империи в полном цвете.

В 2001 году Библиотека Конгресса открыла выставку “Империя, которой была Россия”. Для нее стеклянные пластины были отсканированы, и с помощью компьютера воссозданы исходные цветные фотографии, отретушированные и подвергнутые цветокоррекции.

Всего коллекция Прокудина-Горского — “Коллекция достопримечательностей России в натуральных цветах” — насчитывает 1902 цветных и около 1000 черно-белых фотографий. Их реставрация и обработка продолжается по сей день.

Все цвета Российской империи

Публикации раздела Музеи

Сергей Прокудин-Горский учился и в Императорской Военно-медицинской академии, и в Академии художеств, но курса нигде не закончил. Зато увлекся фотографией, стал издавать тематический журнал, писать книги по фотографии и совершенствовать технологии фотосъемки. 13 декабря 1902 года он объявил о первых успешных опытах получения цветной фотографии, а в 1905-м — уже запатентовал свой оригинальный метод. О том, как жизнь Российской империи в прямом смысле заиграла новыми красками, — в материале портала «Культура.РФ».

О том, как жизнь Российской империи в прямом смысле заиграла новыми красками, — в материале портала «Культура.РФ».

Самаркандская область

Медресе Улугбека. Самарканд, начало XX века. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Медресе Улугбека. Самарканд, 2010 год. Фотография: Arian Zwegers / wikipedia.org / CC BY 2.0

Сергей Прокудин-Горский немало путешествовал по России: он бывал в северных уездах и в Крыму, в Малороссии и на Кавказе. В конце 1906 года фотограф отправился в Среднюю Азию, в Самаркандскую область, которая в то время была частью Российской империи. Он поехал туда вместе с экспедицией Русского географического общества — снимать солнечное затмение. Но в день икс — 1 января 1907 года — небо затянули облака. Затмение, что называется, накрылось, экспедиция была вынуждена спуститься в долину. Благодаря этому стечению обстоятельств у нас есть хорошая коллекция снимков Самарканда.

Слева на снимке — медресе Улугбека. Чаще всего здания с фотографий Прокудина-Горского в наше время уже разрушены, но тут процесс обратный. Архитектурный памятник отреставрировали, и на фото 2010 года (справа) он уже как новенький.

Чаще всего здания с фотографий Прокудина-Горского в наше время уже разрушены, но тут процесс обратный. Архитектурный памятник отреставрировали, и на фото 2010 года (справа) он уже как новенький.

Мечеть Биби-Ханым. Самарканд, 1907 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Мечеть Биби-Ханым. Самарканд, 2012 год. Фотография: Shakti / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Другому культовому сооружению — мечети Биби-Ханым — повезло меньше. Разрушаться здание начало еще при строительстве. А потом была серия землетрясений — и Сергей Прокудин-Горский в 1907 году снимал почти руины. Через девять месяцев после съемки произошло еще одно землетрясение, уничтожившее последний купол мечети. Именно тогда фотограф задумался о том, что его карточки, возможно, единственный способ сохранить для следующих поколений тот мир, который видит он. А мечеть позже все-таки восстановили.

Это 1907 год на снимке Прокудина-Горского. И — наши дни, правда, чуть в другом ракурсе.

Ясная Поляна и Царское Село

Ясная Поляна. Главный въезд в усадьбу Льва Толстого. Ясная Поляна, Тульская губерния, 1908 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Портрет Льва Толстого. Ясная Поляна, Тульская губерния, 1908 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Мультимедиа Арт Музей, Москва

В мае 1908 года Льву Толстому пришло письмо.

«Фотография в натуральных цветах моя специальность, и возможно, что Вам случайно попадалась моя фамилия в печати. В настоящее время мне удалось после многих лет работы достичь превосходной передачи изображений в истинных цветах. Мои цветные проекции известны как в Европе, так и в России. Теперь, когда процесс фотографирования по моему способу и на моих пластинах требует от 1–3 секунд, я позволю себе просить Вас разрешить мне приехать на один или два дня (имея в виду состояние Вашего здоровья и погоду), дабы сделать несколько снимков в красках с Вас и Вашей супруги… Мне думается, что, воспроизведя Вас в истинных цветах в окружающей обстановке, я окажу услугу всему миру»

Автором письма был Сергей Прокудин-Горский. В Ясной Поляне он провел три дня. И сделал самый эффектный портрет Толстого — фотографию в цвете. Негатив до наших дней не сохранился, но снимок с репродукции того же 1908 года разошелся десятками тысяч экземпляров. Прокудину-Горскому первому удалось отобразить на фотографии яркий синий цвет рубашки писателя — такие тогда называли «толстовками».

В Ясной Поляне он провел три дня. И сделал самый эффектный портрет Толстого — фотографию в цвете. Негатив до наших дней не сохранился, но снимок с репродукции того же 1908 года разошелся десятками тысяч экземпляров. Прокудину-Горскому первому удалось отобразить на фотографии яркий синий цвет рубашки писателя — такие тогда называли «толстовками».

Прокудин-Горский использовал фотоаппарат, который экспонировал одну пластину через три цветных фильтра. Технология постоянно совершенствовалась. Общий принцип заключался в том, что с помощью специального проектора фотограф как бы собирал три изображения в одно и получал цветное.

Снимок Льва Толстого Прокудин-Горский опубликовал в своем журнале «Фотограф-любитель», где он работал редактором. Об удивительных цветных изображениях узнал Николай II. В мае 1909 года император пригласил Прокудина-Горского показать цветные фотографии в Царском Селе. Позже они оба описали эту встречу в мемуарах.

Прокудин-Горский — в подробностях:

«Наступил самый ответственный момент, ибо я был уверен, что от успеха этого вечера зависела в значительной мере судьба моего дела.

Для этой первой демонстрации Государю мною были выбраны снимки с натуры исключительно этюдного характера: закаты, снежные ландшафты, снимки крестьянских детей, цветы, осенние этюды и т. п. После первой же картины, когда я услышал одобрительный шепот Государя, я уже был уверен в успехе, так как программа была подобрана мною в возрастающем по эффектности порядке»

Император — лаконично:

«[1909 г.] 3 мая. Воскресенье. Вечером профессор Прокудин-Горский сделал интересное сообщение по фотографии в красках и показал много красивых снимков»

После показа состоялась беседа, которая предопределила судьбу фотографа. Императора интересовали возможности цветной фотографии — и Сергей Прокудин-Горский был к этому готов: «Вашему Величеству было бы, быть может, также интересно видеть время от времени истинную Россию и ее древние памятники, а равно и красоты разнообразной природы нашей великой Родины». Идея Николаю II показалась заманчивой, поддержку проекта он поручил министру путей и сообщения Сергею Рухлову. И Прокудин-Горский отправился в первую официальную фотоэкспедицию — запечатлеть Россию в цвете.

И Прокудин-Горский отправился в первую официальную фотоэкспедицию — запечатлеть Россию в цвете.

Читайте также:

- 5 русских первопроходцев

- Две шубы, сапоги, соболья шапка

- По следам средневековых путешественников

Экспедиция по Мариинскому водному пути

Пожарная команда в городе Вытегре. Вологодская область, 1909 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Вид на город Вытегру с горы. Вологодская область, 1909 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Фотограф решил начать с памятников Петровской эпохи. Денег из казны на проект не выделили — Прокудин-Горский вкладывал в него собственные средства, отказываясь от помощи меценатов. Петру Столыпину он писал, что такая важная коллекция должна быть государственной собственностью.

Маршрут первой экспедиции проложили по Мариинскому водному пути. Для водных передвижений выделили небольшой пароход «Шексна», а для проезда по железной дороге — специальный вагон с фотолабораторией. Чиновникам было предписано всячески помогать экспедиции. Днем Сергей Прокудин-Горский делал снимки, вечером и ночью — занимался обработкой фотографий. Если все было хорошо — двигались дальше, если нет — оставались переснимать.

Чиновникам было предписано всячески помогать экспедиции. Днем Сергей Прокудин-Горский делал снимки, вечером и ночью — занимался обработкой фотографий. Если все было хорошо — двигались дальше, если нет — оставались переснимать.

Первый город, который фотографировал Прокудин-Горский, — Вытегра на Онежском озере. Здесь он снял панораму и создал коллективный портрет пожарной команды. Каланчи уже нет, а вот пожарная часть из здания выехала только недавно.

Наливная баржа бр. Нобель («Евгения». Река Вытегра). Село Анхимово, Вологодская область, 1909 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вытегорский погост. Село Анхимово, Вологодская область, 1909 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Следующим пунктом было село Анхимово в Вологодской области. Здесь фотограф запечатлел изящный пример русского деревянного зодчества — 21-главый храм Спасителя и Покрова Богородицы, построенный в XVIII веке. Храма уже нет, и сгубила его не революция, а пожар — в 1960-е.

Храма уже нет, и сгубила его не революция, а пожар — в 1960-е.

Группа детей. Белозерск, Вологодская область, 1909 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Церковь во имя Св. Петра и Павла. Белозерск, Вологодская область, 1909 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

На зеленой лужайке в Белозерске, где Прокудин-Горский снял деревенских ребят, выросли деревья. А виднеющаяся на фоне церковь после революции была «срезана», как и множество других храмов.

На водном пути фотограф не пропускал даже маленькие поселения. Сегодня многих из них уже нет, но именно там были сделаны самые известные его снимки — жанровые зарисовки деревенской жизни.

Крестьянские девушки. Нижняя Топорня, Вологодская область, 1909 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Команда парохода «Шексна». Вологодская область, 1909 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Вологодская область, 1909 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Эти три девочки и не подозревали, что станут «медийными персонами» — их сфотографировали в деревушке Топорня.

А вот команда того самого парохода «Шексна». После каждой экспедиции Сергей Прокудин-Горский встречался с Сергеем Рухловым. Параллельно со съемкой достопримечательностей Российской империи профессор фотографировал важные инфраструктурные объекты. Министерство получало в цвете изображения основных железнодорожных узлов, мостов, дорог практически в режиме онлайн.

Урал и Центральная Россия

Кладбищенская Крестовоздвиженская церковь. Осташков, Тверская область, 1910 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Вид с горы на Ильменское озеро около станции Миасc. Челябинская область, 1910 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy. ru

ru

После завершения экспедиции по Мариинскому водному пути Сергей Прокудин-Горский отправился на Урал. 17 августа «тур» стартовал в Перми, потом вагон-лаборатория переместился в Екатеринбург. Оттуда он совершил несколько выездов «по окрестностям» — Каменск-Уральский, Верхотурье, Нижний Тагил, Челябинск, Ильменское озеро. Фотограф снимал много промышленных предприятий и заводы — Кувшинский, Березовский. Осенью, когда погода испортилась, поездку решили завершить.

Особенно подробно Прокудин-Горский отфотографировал Центральную Россию: Тверь, Ярославль, Торжок. Революция выкосила снятые профессором храмы и церкви. Панорамы многих набережных естественным образом перестали существовать. Наглядный пример: снимок 1910 года в городе Осташкове. А рядом — снимок с того же ракурса, сделанный через 106 лет. Во время войны церковь сильно пострадала, восстанавливать ее не стали, и в 1960-е годы окончательно снесли вместе с кладбищем.

В 1911 году Прокудин-Горский провел несколько фотосеансов для императора и его семьи — показывал отобранные им снимки из экспедиций по Волге и Южному Уралу. Летом этого года он сделал серию фотографий к 100-летию Бородинской битвы.

Летом этого года он сделал серию фотографий к 100-летию Бородинской битвы.

Средняя Азия и Кавказ

Эмир Бухарский. Бухара, Республика Узбекистан, 1911 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

По реке Каролицхали. Этюд. Ортабатум, Грузия, 1912 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

В том же году Прокудин-Горский вновь побывал в Средней Азии. По большей части он снимал просторы России, архив его работ находится в США, а вот единственная постоянная экспозиция Прокудина-Горского в мире открыта в Узбекистане — в Ташкенте.

Импозантный мужчина в голубом халате — не кто иной, как эмир Бухарский. Чтобы поймать хорошее освещение, Прокудин-Горский снимал его во дворе резиденции. А еще он сфотографировал интерьеры дворца, что было своевременно: здание эмиру не нравилось, и через пару лет его снесли.

Отдельная глава в альбомах Прокудина-Горского — Кавказ. В Грузии он сделал целую серию «народных портретов», запечатлел удивительные по красоте пейзажи. А еще создал свой известный автопортрет. На снимке фотограф позирует на реке Каролицхали.

В Грузии он сделал целую серию «народных портретов», запечатлел удивительные по красоте пейзажи. А еще создал свой известный автопортрет. На снимке фотограф позирует на реке Каролицхали.

Георгиевская церковь в селе Даба. Грузия, 1912 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Вход в Георгиевскую церковь в селе Даба. Грузия, 1912 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

По грузинским снимкам Прокудина-Горского можно составить гид по стране. Начнем с Георгиевской церкви в селе Даба. Возвели ее в 1333 году. Снимок Прокудина-Горского 1912 года — слева. Церковь в наши дни — справа.

Общий вид Ликанского дворца от реки Куры. Боржом, Грузия, 1912 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy.ru

Общий вид дворца Великого Князя Михаила Николаевича. Боржом, Грузия, 1912 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / Библиотека Конгресса США, Вашингтон, США / prokudin-gorskiy. ru

ru

Следующая остановка — Ликанский дворец Романовых. И тут за 100 с лишним лет мало что изменилось, разве что елочки подросли. Это здание сохранилось почти в идеальном состоянии по одной простой причине: сюда приезжал отдыхать Сталин.

А на месте бетонной коробки санатория «Горное ущелье» в Боржоми в начале ХХ века был еще один дворец. После революции он начал постепенно разрушаться, а потом и вовсе был снесен.

Открытка «Погост». Село Смешино, Ленинградская область, не позже 1905 года. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / архив журнала «ЖУК» / prokudin-gorskiy.ru

Открытка «Вид на Севастополь с запада». Севастополь, Республика Крым, 1904 год. Фотография: Сергей Прокудин-Горский / архив журнала «ЖУК» / prokudin-gorskiy.ru

Как уже известно, экспедиции Прокудина-Горского не финансировались. Ему предоставляли транспорт, а вот оборудование и прочие расходы — это была личная проблема фотографа. Основным источником доходов для профессора стал его «стартап» — выпуск цветных открыток с фотографиями. Их Прокудин-Горский выпустил более ста. Многие виды и здания, запечатленные фотографом, так и остались только на открытках: во время революции многие из них были разрушены. И даже негативы с фотографиями — утрачены.

Их Прокудин-Горский выпустил более ста. Многие виды и здания, запечатленные фотографом, так и остались только на открытках: во время революции многие из них были разрушены. И даже негативы с фотографиями — утрачены.

Открытка под названием «Погост» — с фотографией из села Смёшино в Ленинградской области. Церковь сохранилась — но в печальном состоянии.

Уцелевшие негативы и отреставрированные снимки, а также альбомы, куда Сергей Прокудин-Горский кропотливо вклеивал черно-белые копии каждой фотографии, сейчас хранятся в архивах Библиотеки Конгресса США. То, что оставалось в России, — бесследно исчезло.

Автор: Полина Пендина

Теги:

Интересные фактыХудожникиПубликации раздела Музеи

Царская Россия оживает на ярких цветных фотографиях, сделанных примерно в 1905-1915 годах

История ускользает от нас. События, которые изменили мир навсегда или должны были изменить, ускользают из коллективной памяти. Если мы указываем пальцем, мы можем указывать на образовательные системы, которые не в состоянии обучать, или на огромные исторические белые пятна в средствах массовой информации. Возможно, еще одна причина, по которой недавнее прошлое исчезает, как старые фотографии, связана со старыми фотографиями.

Возможно, еще одна причина, по которой недавнее прошлое исчезает, как старые фотографии, связана со старыми фотографиями.

Настоящее предстает перед нами с наших вездесущих экранов яркими цветами с высоким разрешением. Мы прикованы к зрелищам момента. Возможно, если бы мы могли видеть историю в цвете — или, по крайней мере, ее небольшой, но важный фрагмент, который был сфотографирован, — у нас была бы несколько лучшая историческая память. Это только предположения, кто знает? Но, глядя на изображения здесь, я так думаю.

Хотя мы можем датировать цветную фотографию аж 1861 годом, когда физик Джеймс Клерк Максвелл сделал экспериментальный отпечаток с цветными фильтрами, этот процесс по-настоящему не развивался до начала века. (Лишь намного позже, в 20-м веке, массовое производство цветных фотографий стало возможным.) Один из первых мастеров искусства, русский химик и фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский, использовал процесс фильтрации Максвелла и другие методы для создания цветных фотографий. изображения, которые вы видите здесь, начиная с 1905 и 1915.

изображения, которые вы видите здесь, начиная с 1905 и 1915.

Вы можете увидеть еще сотни таких изображений — более 2000, — в коллекции Библиотеки Конгресса, воссозданных в цифровом виде из цветных стеклянных негативов для вашего удовольствия просмотра и загрузки или исторических исследований. «Я не думаю, что когда-либо смотрел на фотографию из прошлого и чувствовал, что ее сюжеты оживают так живо, — пишет Месси Несси, — как будто они почти моргнули, глядя на меня, как будто это было только вчера».

Очевидно, что одежда, архитектура и другие приметы прошлого выдают возраст этих фотографий, как и их выцветшее качество. Но представьте, что это последнее свидетельство времени прошло как фильтр Инстраграма, и вы могли бы почувствовать, что могли бы быть там, на фермах, в церквях, на водных путях, в садах, в лесах, на городских улицах и в гостиных Императорской России в обреченные последние годы. Романовы.

Несколько сотен фотографий в архиве не цветные. Прокудин-Горский, как отмечается в LoC, «осуществил большую часть своего амбициозного цветного документального проекта с 1909 по 1915 год». Даже путешествуя, фотографируя сельскую местность, он сделал столько же монохромных снимков. Из-за нашей культурной обусловленности и того, как мы сейчас видим мир, мы вынуждены интерпретировать черно-белые и окрашенные в сепию отпечатки как более далекие и отчужденные.

Прокудин-Горский, как отмечается в LoC, «осуществил большую часть своего амбициозного цветного документального проекта с 1909 по 1915 год». Даже путешествуя, фотографируя сельскую местность, он сделал столько же монохромных снимков. Из-за нашей культурной обусловленности и того, как мы сейчас видим мир, мы вынуждены интерпретировать черно-белые и окрашенные в сепию отпечатки как более далекие и отчужденные.

Прокудин-Горский сделал свою самую известную фотографию, цветное изображение Льва Толстого, которое мы уже показывали здесь, в 1908. Это дало ему аудиенцию у царя, который впоследствии предоставил ему «специально оборудованную фотолабораторию в вагоне», отмечает Месси Несси, и «два разрешения, которые давали ему доступ в запретные зоны». После революции бежал в Париж, где и умер в 1944 году, всего через месяц после освобождения города.

Его уцелевшие фотографии, пластины и негативы хранились в подвале его многоквартирного дома в Париже, пока исследователь Библиотеки Конгресса не нашел и не купил их в 1948. Его работа в цвете, в то время новинка, теперь поражает нас своей обыденностью; помощь «для тех, кому когда-либо было трудно соединиться с историческими фотографиями». Тем не менее, мы можем задаться вопросом: «Что они подумают о наших фотографиях через сто лет?»

Его работа в цвете, в то время новинка, теперь поражает нас своей обыденностью; помощь «для тех, кому когда-либо было трудно соединиться с историческими фотографиями». Тем не менее, мы можем задаться вопросом: «Что они подумают о наших фотографиях через сто лет?»

Я подозреваю, что через сто лет, а может быть, даже через 20 или 30 люди будут восхищаться нашим причудливым, примитивным двухмерным видением, прогуливаясь по виртуальным трехмерным развлечениям, возможно, небрежно болтая с голографическими историческими персонажами, наделенными искусственным интеллектом. люди. Может быть, благодаря этой технологии будущему будет труднее нас забыть, а может быть, проще будет забыть.

Войдите в архив Библиотеки Конгресса Прокудина-Горского здесь.

через Messy Nessy

Связанный контент:

Вот самая первая цветная фотография (1861 г.): сделана шотландским физиком (и поэтом!) Джеймсом Клерком Максвеллом

Венеция в прекрасных цветных изображениях 125 лет назад: мост Риальто , Базилика Святого Марка, Дворец дожей и многое другое

Первая фотография, сделанная в 1826 году

Джош Джонс — писатель и музыкант из Дарема, Северная Каролина. Подпишитесь на него на @jdmagness

Подпишитесь на него на @jdmagness

31 Императорская Россия Фотографии, раскрывающие историю в потрясающих цветах

1 из 32

Сергей Прокудин-Горский родился во Владимирской области России в 1863 году. фотографии последовательно через красный, зеленый и синий фильтры, которые станут составной цветной фотографией.

2 из 32

Фотография Льва Толстого, сделанная Горским, принесет ему известность среди членов королевской семьи, и вскоре он получит финансирование для документирования России в цвете для царя Николая II с 19с 09 по 1915 год.

3 из 32

В работах Горского отражено разнообразие граждан Российской империи, от сельских крестьян до королевских особ.

4 из 32

Зиндан, или тюрьма, в Бухаре, современный Узбекистан. Зинданы обычно строились под землей. Источник: Wikimedia

5 из 32

Пара в традиционной одежде позирует Горскому в Дагестане.

6 из 32

Горски был предоставлен особый доступ в запретные зоны Империи.

7 из 32

Учитель-еврей обучает своих учеников в Самарканде, интеллектуальном и экономическом центре Шелкового пути. Самарканд — очень разнообразный город, в котором проживают таджики, персы, арабы, евреи и русские. Источник: Wikimedia

8 из 32

Российские дети отдыхают на склоне холма у Белого озера на севере европейской части России. Источник: Wikimedia

9 из 32

Вскоре после прихода к власти эмир-хан Бухарский позировал Горскому для портрета. Бухара была вассальным государством Российской империи в исламской Средней Азии. Эмир бежал в Афганистан после того, как Красная Армия разграбила город и упразднила его династию.

10 из 32

Горский запечатлел аистов, строящих гнездо на месте, скорее всего мечети в Бухаре. Источник: Wikimedia

11 из 32

Торговец тканями позирует среди своих товаров на Шелковом пути, который простирался от Китая и Индии до Центральной Азии, Ближнего Востока и Средиземноморья.

12 из 32

Горский документирует путешественников со своими верблюдами возле Сулюкты в современном Кыргызстане. Источник: Тмора

13 из 32

Горский ловит себя на этом фото справа в 1912 году на Чусовой. Источник: Kuriositas

14 из 32

Туркменский мужчина приседает с верблюдом, нагруженным вьюками, в Средней Азии. Источник: Blogspot. Источник: Blogspot

16 из 32

Горский также каталогизировал здания, дома и природу для своего проекта, включая эту церковь в Ныробе. Источник: Блогспот

17 из 32

Успенский монастырь в Переяславле-Залесском демонстрирует типичные для русского церковного строительства остроконечные купола. Источник: Blogspot

18 из 32

Вид на мечеть Шах-Зинде в Самарканде на закате. В настоящее время чуть более 11% россиян идентифицируют себя как мусульмане. Источник: Blogspot

19 из 32

Горский также фотографировал представителей высшего общества.

20 из 32

Сартская женщина в парандже в Самарканде, который сейчас является частью Узбекистана. Источник: общественное достояние

Источник: общественное достояние

21 из 32

Горский сидит справа от двух кондукторов Мурманской железной дороги. Источник: Wikimedia

22 из 32

Бухарский чиновник позирует Горскому в ярком халате.

23 из 32

Курдская мать сидит со своими детьми в Артвине, который сейчас является частью северо-востока Турции. Источник: Trash Russia

24 из 32

Грузинка в царственном одеянии позирует на ковре в лесу. Источник: Мусорная Россия

25 из 32

Горский обладал способностью улавливать как силу, так и уязвимость крестьянского класса, не осуждая его. Его фотографии позволяют заглянуть в империю на грани революции и войны. Источник: Trash Russia

26 из 32

Петр Веденисов был пианистом, увлекавшимся цветной фотографией. Он делал цветные автохромы на стекле, которые мог проецировать на стену. Источник: English Russia

27 из 32

Веденисов работал в основном с аристократическими семьями, особенно с Косаковыми, и сумел перенять у крестьян Российской империи другой образ жизни.