Советские разработки изобретения что вы узнали их экскурсии в музее Искра

Друзья, из экскурсии в музеей «Искра»:

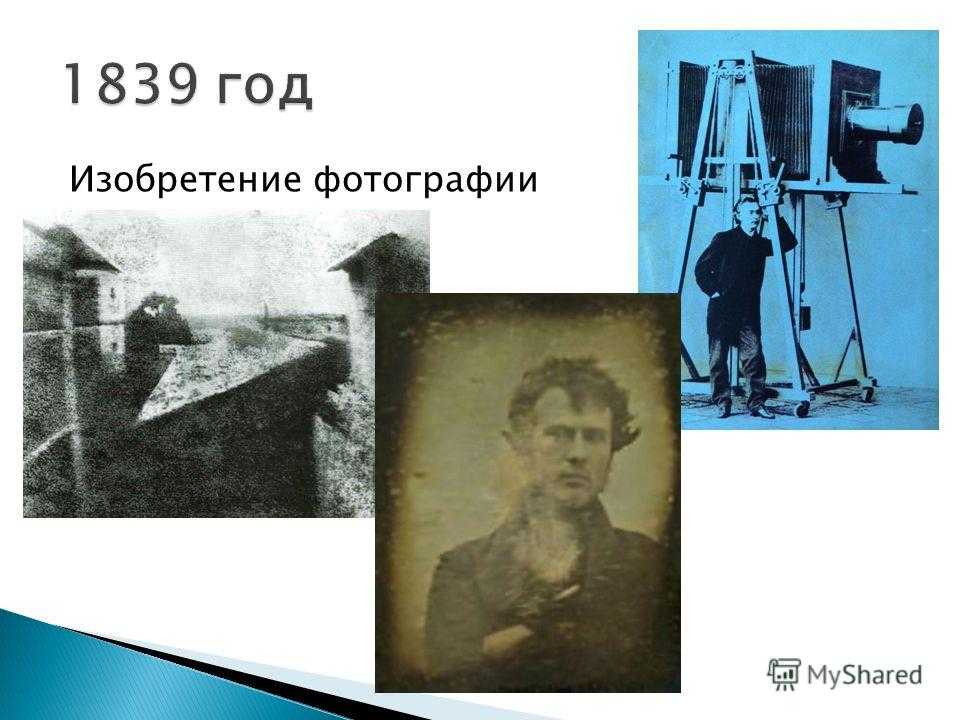

— Вы узнали, что день рождения фотографии 7 января 1839 года.

— Увидели фотоаппараты-гармошки в человеческий рост и шпионский фотоаппарат-пуговицу.

— Узнали о первых «мыльницах» Kodak 1885 года и взглянули на портреты прабабушек нынешних инстаграмщиц.

— Открыли, что объёмная 3D фотография была популярна уже в середине 19 века.

— Выяснили, отчего люди на старых снимках мало улыбаются, опираются на этажерку и зачем их прикручивали.

— Рассмотрели перевернутое изображение в деревянном фотоаппарате и поняли, почему фотограф накрывался тёмной тканью.

— Увидели первые фронтовые камеры и фотоаппараты, собранные детьми. Первый регистратор и первую «зеркалку». Самый массовый фотоаппарат мира и фотоаппараты для детей.

— Посмотрели в «бойницу» любительских кинокамер и увидели винтажные фотопанорамы от производителя оружия.

— Выстрелили из фоторужья, как у Шарика из «Простоквашино».

— Сделали отличные селфи с винтажной техникой и оценили подлинное качество плёночной фотографии по слайдам на большом экране.

Спасибо за ваши отзывы на Гугл и Яндекс картах, 2GIS, Tripadvisor и отметки @iskramuseum в соцсетях!

Открытия русских изобретателей в фотографии. Советские и русские инженеры — иновации и разработки.

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693–1766 гг.)

Задолго до открытия фотографии и светочувствительности серебра, русский государственный деятель и дипломат, канцлер Российской империи Бестужев-Рюмин открыл способность соли окиси железа обесцвечиваться на свету.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765 гг.)

Учёный первым в мире попробовал улучшить человеческое зрение в темноте с помощью оптического прибора «ночезрительной трубы», предтечи светосильной оптики.

Алексей Фёдорович Греков (1800 — 1855 гг.)

Русский полиграфист и изобретатель в области фотографии сократил выдержку и убрал зеркальный блеск дагеротипной фотографии, получил прочное фотографическое изображение на медных и латунных пластинках.

Сергей Львович Левицкий (1819 – 1898 гг.)

Русский фотограф изобрёл меха-гармошку в фотокамере, что уменьшило габариты и упростило фокусировку. Первым применил электрическое освещение при съёмке — дугу русского физика В. В. Петрова.

Дмитрий Петрович Езучевский (1835-1898 гг.)

Московский преподаватель физики, конструктор разработал в середине 70хх годов первую автоматическую складную камеру для путешествий, получил медали на выставках в Париже и Венеции.

Андрей Осипович Карелин (1837—1906 гг.)

Считается основоположником жанра художественной фотографии. Усовершенствовал оптику для получения большой глубины резкости даже при малом освещении.

Сигизмунд Антонович Юрковский (1833 — 1901 гг.)

Российский фотограф, изобретатель «затвора при пластинке», названного шторной-щелевым. Это повысило скорость и равномерность экспозиции, дало скачок в развитии моментальной фотографии и фоторепортажа.

Евгений Фёдорович Буринский (1849 – 1912 гг.)

Русский учёный-криминалист, один из основоположников криминалистики, основатель судебной фотографии. Разработал методику восстановления ставших невидимыми текстов на старинных документах.

Иван Васильевич Болдырев (1850-1917 гг.)

Русский фотограф и изобретатель разработал широкоугольную оптику с эффектным рисунком для портретов. В 1878 году, за 11 лет до патента Kodak, создал эластичную фотоплёнку.

Иосиф Андреевич Тимченко (1852 -1924 гг.)

Русский механик-изобретатель изобрёл киноаппарат со скачковым механизмом для покадрового движения киноплёнки. Первый киносеанс И. Тимченко провёл за два года до презентации изобретения братьев Люмьер в Париже.

Первый киносеанс И. Тимченко провёл за два года до презентации изобретения братьев Люмьер в Париже.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863 — 1944 гг.)

Русский фотограф, химик, изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель, автор первой цветной фотолетописи России. Значительно усовершенствовал процесс цветной фотосъёмки, сделав возможным снимать жанровые сцены.

Владимир Филлипович Потте (1866 — ?)

Участник Первой мировой войны, изобретатель аэрофотоаппарата, который использовался для фоторазведки, контроля боевых действий и фотодокументирования, создания топографических карт.

Михаил Григорьевич Маслюк (1918 — 1995 гг.)

Советский механик, фотограф в 1986 году сделал действующий фотоаппарат в 200 раз меньше макового зерна. Снимки с него демонстрировались в Политехническом музее Москвы.

Первая в истории фотография обратной стороны Луны 7 октября 1959

Советский аппарат «Луна-3» сделал 29 кадров с расстояния 63–67 тысяч километров от Луны. Академией наук СССР был подготовлен первый атлас обратной стороны Луны, удалось обнаружить около 500 природных объектов.

Академией наук СССР был подготовлен первый атлас обратной стороны Луны, удалось обнаружить около 500 природных объектов.

Арсений Анатольевич Горохов (род. 1935 г.)

Омский учёный, инженер, электромеханик, конструктор, изобретатель. Цифровая фотография невозможна без носителей информации. А.А.Горохов разработал первый персональный компьютер в 1968 году — за 8 лет до Apple.

Увидеть вживую старинные фотокамеры, послушать познавательную лекцию по истории фотографии и даже напечатать снимки своими руками вы сможете в музее фотографии Искра!

Ждём вас на наших лекциях, экскурсиях и кинопоказах!

между искусством и индустрией . История и теория медиа

Первые работы о химической и технической возможности переносить картины и различные изображения на некий медианоситель, появились еще в начале XIX в. Однако первые эксперименты, которые вышли за пределы лабораторий, были произведены около 1815 г. французским литографом Несефором Ньепсом (1765–1833). Он попытался автоматизировать копирование и воспроизведение картин, назвав созданный им способ «гелиография». В основе метода было воздействие света на химические объекты, в результате чего, в зависимости от характеристик света, меняются характеристики носителя, на который переносится изображение. Вскоре Ньепс открыл, что также можно делать «копии пейзажей на природе», и создал свою первую «фотографию» к 1816 г., однако первые результаты экспериментов Ньепса утеряны; до наших дней дошла фотография 1826 г., которую ошибочно называют первой фотографией.

французским литографом Несефором Ньепсом (1765–1833). Он попытался автоматизировать копирование и воспроизведение картин, назвав созданный им способ «гелиография». В основе метода было воздействие света на химические объекты, в результате чего, в зависимости от характеристик света, меняются характеристики носителя, на который переносится изображение. Вскоре Ньепс открыл, что также можно делать «копии пейзажей на природе», и создал свою первую «фотографию» к 1816 г., однако первые результаты экспериментов Ньепса утеряны; до наших дней дошла фотография 1826 г., которую ошибочно называют первой фотографией.

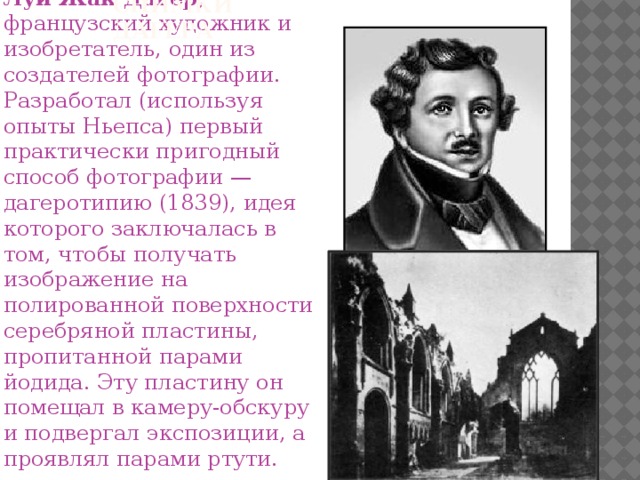

Важно понимать, что Ньепс видел в фотографии в первую очередь конкуренцию живописи и гравюре, а первичным и основным видом социального использования своего изобретения представлял копирование и воспроизводство уже готовых изображений – картин, литографий, даже текстов. В этом смысле принципы, заложенные Ньепсом, в чистом виде куда больше реализовались сегодня в копировальных аппаратах, нежели в фотографии. Однако Луи-Манде Дагерр, компаньон Ньепса, предложил, отказавшись от копирования работ художников, запечатлевать виды природы напрямую. После смерти Ньепса в 1833 г. Дагерр усовершенствовал изобретение своего компаньона, назвав его дагерротипом.

Однако Луи-Манде Дагерр, компаньон Ньепса, предложил, отказавшись от копирования работ художников, запечатлевать виды природы напрямую. После смерти Ньепса в 1833 г. Дагерр усовершенствовал изобретение своего компаньона, назвав его дагерротипом.

Таким образом, изобретательская среда разделилась на тех, кто пошел по пути Дагерра, предполагавшего единичную фиксацию с помощью фотографических документов части реальности, ограниченной рамками кадра (как, например, Ипполит Байяр, который изобрел механизм фотографии, наносимой непосредственно на бумагу), и тех, кто вслед за Ньепсом проводил эксперименты с воспроизводимостью (то есть копированием) изображений. Англичанин Уильям Фокс Талбот опробовал проявление снимков на бумагу с негативов – калотипию. Он также работал над устройством для фотогравюр. Два французских изобретателя, А. Пуатевен и племянник Ньепса – Ньепс де Сен-Виктор, независимо друг от друга разработали аналогичные методы[166] – фотолитографию и гелиогравюру. Таким образом, фотография развивалась одновременно в рамках искусства, где она была объектом самовыражения фотографов (дагерротипистов), и в рамках технологии, для которой важно было разработать наименее вредный и наиболее простой способ копирования и размножения фотографических снимков и иных изображений.

Дагерротипия как метод фиксации изображений, в отличие от многих других изобретений XIX в., попала под прямую протекцию государства и не подлежала никакому патентному регулированию. Парламент Франции принял закон, по которому за скудную ежемесячную пенсию у Дагерра выкупалось право использования его изобретения, с последующим предоставлением этого права всем желающим. Таким образом, государство выкупало технологию коммуникаций не для того, чтобы создать свою монополию в этой области, а преимущественно чтобы предоставить возможность свободно использовать данное изобретение во благо всем.

На протяжении последующих десятилетий, вплоть до 1880-х годов, появлялись все новые и новые методы и носители для фотографирования. От коллоидных пластин постепенно отказались в пользу пластинок из сухого желатина, которые можно было хранить несколько месяцев после съемки. Молодой американский предприниматель Джордж Истман (1854–1932) в 1880-х годах запускает производство гибкой пленки, завернутой в рулоны. Однако продажи пленки и тот факт, что фотографировать на нее было гораздо удобнее, никак не вытеснили с рынка иные носители негативов. И лишь когда Истман предложил помимо пленки продавать услугу по ее проявке и печати негативов под маркой Kodak, пленка монопольно завоевала рынок как вид носителя для негативов, а фотография из преимущественно профессиональной стала и любительской.

Однако продажи пленки и тот факт, что фотографировать на нее было гораздо удобнее, никак не вытеснили с рынка иные носители негативов. И лишь когда Истман предложил помимо пленки продавать услугу по ее проявке и печати негативов под маркой Kodak, пленка монопольно завоевала рынок как вид носителя для негативов, а фотография из преимущественно профессиональной стала и любительской.

В очень схожей с дагерротипией парадигме развивалась звукозапись. В 1856 г. французский фотограф Надар (1820–1910; настоящее имя: Гаспар Феликс Турнашон), бывший одним из очень известных фотографов своего времени, но в равной степени одержимый всей современной техникой, придумал «акустический дагерротип, при желании точно воспроизводящий все звуки с полной беспристрастностью».[170] Эту машину Надар назвал фонографом, то есть ящиком, который должен был фиксировать мелодии. Однако сам механизм Надар так и не сконструировал, не создал он и принцип его работы.

Подлинным же изобретателем фонографа стал Томас Эдисон. Как мы уже говорили выше, Эдисон в 1870-х годах, как Белл, Грей и многие другие изобретатели, занимался телеграфными системами, в частности разработкой мультиплексного телеграфа. Работая в 1877 г. над проектом телеграфного повторителя, Эдисон создал прибор, который позволял ретранслировать, копировать и воспроизводить телеграфные сообщения: диск, покрытый бумагой, вращался на пластинке с определенной скоростью, а резец, закрепленный на рычаге, фиксировал последовательность точек и тире в виде спирали. Исследовательская команда Эдисона обратила внимание на то, что при определенной скорости вращения пластинки воспроизводящий резец создает колебания, очень напоминающие человеческий голос. Месяц спустя Эдисон сделал первый чертеж фонографа, а менее чем через полгода появился первый действующий прототип, который позволял записывать на восковой валик и воспроизводить голос.

Как мы уже говорили выше, Эдисон в 1870-х годах, как Белл, Грей и многие другие изобретатели, занимался телеграфными системами, в частности разработкой мультиплексного телеграфа. Работая в 1877 г. над проектом телеграфного повторителя, Эдисон создал прибор, который позволял ретранслировать, копировать и воспроизводить телеграфные сообщения: диск, покрытый бумагой, вращался на пластинке с определенной скоростью, а резец, закрепленный на рычаге, фиксировал последовательность точек и тире в виде спирали. Исследовательская команда Эдисона обратила внимание на то, что при определенной скорости вращения пластинки воспроизводящий резец создает колебания, очень напоминающие человеческий голос. Месяц спустя Эдисон сделал первый чертеж фонографа, а менее чем через полгода появился первый действующий прототип, который позволял записывать на восковой валик и воспроизводить голос.

Поскольку изобретение Эдисона в определенной степени было связано с исследованиями, занимающимися телефоном и телеграфом, то поначалу предполагалось подключать прибор к телефону для того, чтобы сообщать звонящим абонентам, когда вернется хозяин телефона (то есть это был прототип автоответчика, которым, кстати, заинтересовался Белл и даже сконструировал для своих телефонных линий видоизмененный прототип). Еще одним предполагаемым способом использования была диктовка текста, то есть применение фонографа в качестве секретаря.[171] Очевидно, что в обоих случаях фонограф виделся рабочим инструментом для тех, у кого есть телефонная связь. Понятно, что в 1870-е годы таковыми преимущественно являлись бизнесмены и предприниматели, использовавшие телефон для деловых нужд.

Еще одним предполагаемым способом использования была диктовка текста, то есть применение фонографа в качестве секретаря.[171] Очевидно, что в обоих случаях фонограф виделся рабочим инструментом для тех, у кого есть телефонная связь. Понятно, что в 1870-е годы таковыми преимущественно являлись бизнесмены и предприниматели, использовавшие телефон для деловых нужд.

В течение примерно 15 лет сам фонограф и его популярность были весьма скромными. Рекламные афиши сообщали о приборе как средстве для изучения эсперанто. Фонограф как прибор для дела имел достаточно средний коммерческий успех. Однако в 1890-х годах в США появляется способ коммерциализации фонографа, неожиданно обретший огромную популярность: «говорящая машина» ставилась в общественных местах, а посетителям предлагалось за несколько центов прослушать отрывок музыкального произведения. Таким образом, устройство, разработанное для «нужд бизнеса», как предполагалось, в реальности стало в основном средством индивидуального развлечения. П. Флиши на основе свидетельств разных лет конца XIX столетия реконструировал то сопротивление, которое данный вид использования фонографа встретил со стороны его изобретателя. Эдисон весьма негативно отзывался о тех, кто применяет этот аппарат, предназначенный для интеллектуального труда, ради наживы. Однако Эдисону пришлось признать очевидное: его аппарат активно приобретался для установки не в рабочих кабинетах, а в питейных заведениях и магазинах, и он начал производить валики с уже готовыми музыкальными записями.[172]

П. Флиши на основе свидетельств разных лет конца XIX столетия реконструировал то сопротивление, которое данный вид использования фонографа встретил со стороны его изобретателя. Эдисон весьма негативно отзывался о тех, кто применяет этот аппарат, предназначенный для интеллектуального труда, ради наживы. Однако Эдисону пришлось признать очевидное: его аппарат активно приобретался для установки не в рабочих кабинетах, а в питейных заведениях и магазинах, и он начал производить валики с уже готовыми музыкальными записями.[172]

И вот тогда, подобно Истману в фотографии, над практикой массового воспроизведения музыки не только в общественных местах, но и в приватном пространстве задумывается американский изобретатель немецкого происхождения Эмиль Берлинер, который в 1888 г. придумал граммофон – устройство для проигрывания пластинок. Цель была вполне понятна и, похоже, соответствовала социальным практикам использования фонографа: Берлинер хотел превратить пластинку в инструмент распространения музыки, в частности великих оперных арий. В отличие от Эдисона, которого интересовала запись преимущественно голоса, Берлинера занимало в первую очередь воспроизведение музыкальных произведений и популяризация музыки. Техническое решение, им предложенное, давало возможность копировать звукозаписи большими сериями с одного штампа. Такая технология позволяла в заводских условиях быстро печатать большое количество музыкальных записей на пластинках. С фонографом такое быстрое копирование было невозможно: носителем в нем являлся цилиндр, а не плоская пластинка, а тиражировать валики методом штамповки было нельзя. Артисты должны были столько раз исполнять музыкальное произведение, сколько копий предполагалось сделать. Позднее, правда, было изобретено копирование цилиндров по технологии литья, однако это было уже начало XX в., время ушло, и граммофон Берлинера, хотя и не позволял записывать голос, оказался более востребованным устройством, которое стало подлинно домашним, подходящим для приватного пространства.

В отличие от Эдисона, которого интересовала запись преимущественно голоса, Берлинера занимало в первую очередь воспроизведение музыкальных произведений и популяризация музыки. Техническое решение, им предложенное, давало возможность копировать звукозаписи большими сериями с одного штампа. Такая технология позволяла в заводских условиях быстро печатать большое количество музыкальных записей на пластинках. С фонографом такое быстрое копирование было невозможно: носителем в нем являлся цилиндр, а не плоская пластинка, а тиражировать валики методом штамповки было нельзя. Артисты должны были столько раз исполнять музыкальное произведение, сколько копий предполагалось сделать. Позднее, правда, было изобретено копирование цилиндров по технологии литья, однако это было уже начало XX в., время ушло, и граммофон Берлинера, хотя и не позволял записывать голос, оказался более востребованным устройством, которое стало подлинно домашним, подходящим для приватного пространства.

Как видим, в случае и с фотоаппаратом, и с фонографом залогом массовости устройств становится не технология, на которую опираются сами эти устройства, а технология производства сопутствующих товаров или услуг. Для фотографии – производство пленки и массовая услуга ее проявки; для граммофона – производство пластинок и их массовое распространение.

Для фотографии – производство пленки и массовая услуга ее проявки; для граммофона – производство пластинок и их массовое распространение.

Флиши приводит и обобщает значительный материал различных социологических исследований, чтобы продемонстрировать: появление первых частных приборов коммуникации в домашнем пространстве (фонограф, граммофон, фотоаппарат, телефон) совпадает с периодом трансформации семьи, ее места жительства и той значимости, которую отныне в городском пространстве приобретает домашний досуг, или «досуг у очага». Большое значение, которое стало придаваться частной сфере жизни, отчасти способствовало индивидуализации семейной культурной практики. Эта практика не исчезла по сей день, потому что, как правило, центральным предметом обихода основной общей комнаты наших квартир и домов до сих пор является некое коллективное устройство медиапотребления – телевизор.

Развитие фонографа и позднее граммофона опирается на прижившуюся во второй половине XIX в. практику домашнего музицирования. Пение под аккомпанемент фортепиано широко распространилось сначала в Европе в среднем классе, а затем и у части рабочей аристократии в США. Однако поскольку ноты были дороги, а занятия нотной грамотой требовали времени, что не всегда могли позволить себе представители даже среднего класса, стала входить в моду практика прослушивания автоматических инструментов, в том числе пианолы, или механического пианино.

Пение под аккомпанемент фортепиано широко распространилось сначала в Европе в среднем классе, а затем и у части рабочей аристократии в США. Однако поскольку ноты были дороги, а занятия нотной грамотой требовали времени, что не всегда могли позволить себе представители даже среднего класса, стала входить в моду практика прослушивания автоматических инструментов, в том числе пианолы, или механического пианино.

К концу XIX – началу XX в. устройства автоматического проигрывания музыки постепенно вытесняют фортепиано. Флиши реконструирует и моделирует различную статистику по ключевым домашним коммуникационным устройствам и сравнивает ее со статистикой проникновения автомобилей (см. табл. 5.2)

Таблица 5.2

Статистика по оснащению американских семей основными устройствами культурной и коммуникативной практики (% домохозяйств)

Источник: [Flichy, 2004, р. 71].

Как видно из таблицы 5.2, к 1920 г. складывается ситуация, когда стандартными атрибутами американской семьи становятся средства звуковоспроизведения (фонограф или граммофон), а также телефон как основное средство связи. Эти устройства имеют не меньшую популярность, чем массовый автомобиль.

Эти устройства имеют не меньшую популярность, чем массовый автомобиль.

Если судить по объему продаж дисков (или цилиндров), использование граммофона и фонографа было существенным. В 1921 г. было продано 100 млн записей, что в четыре раза больше, чем в 1914 г.,[173] и составило в среднем восемь дисков на устройство (в 1914 г. это соотношение было лишь 6: 1). В первые годы продаж каталоги обязательно включали песни, популярные баллады, марши, интерпретированные неизвестными музыкантами. Этот музыкальный формат удачно адаптировал ограниченную продолжительность записи (четыре минуты в среднем). Таким образом, практика семейного музицирования под фортепиано заменяется практикой коллективного прослушивания фонографа. Как писал один мичиганский фермер в обозрении «Phonogram» в сентябре 1905 г., «у нас есть домашний фонограф, и это наше единственное роскошество <…>. Мы не можем ходить в город (в нашей семье 11 человек). Когда окна покрыты инеем, мы слушаем „Голубой Дунай“ и благодарим мистера Эдисона». [174]

[174]

Домашние коммуникативные устройства вписываются еще в одну практику городской семьи, которая сформировалась на рубеже XIX и XX вв., – коллекционирование. Частное пространство семьи формировалось в том числе с помощью сохранения памятных знаков, коллекционирования и «музеификации» артефактов, связанных с историей семьи (свадебный букет, крестильная рубашка, семейное серебро и проч.). Появление граммофона дает толчок коллекционированию музыкальных воспоминаний, но в первую очередь, конечно, семейные воспоминания позволяло сохранять изобретение Джорджа Истмана: фотография отныне не только выполняет функцию демократизации портрета, но становится способом сохранения семейных артефактов и воспоминаний. С распространением любительской фотографии в семейные альбомы попадали не только фотопортреты предков, но и многочисленные сцены семейной жизни: праздники, каникулы, встречи друзей и т. п.

Первая в истории фотография – Southtree

Скорее всего, в этот самый момент у вас есть фотоаппарат: карманный смартфон, способный делать и хранить тысячи высококачественных фотографий. Простым нажатием кнопки вы можете остановить момент времени, чтобы создать четкое изображение реального и ощутимого момента. Селфи на пляже? Ага, и вы уже отправили его через iMessage маме и папе домой.

Простым нажатием кнопки вы можете остановить момент времени, чтобы создать четкое изображение реального и ощутимого момента. Селфи на пляже? Ага, и вы уже отправили его через iMessage маме и папе домой.

Но так было не всегда. До появления автоматических настроек, удобного программного обеспечения и портативных устройств технологии были громоздкими, медлительными и совершенно неэффективными. Когда-то фотографии были тусклыми, зернистыми и бесцветными. Не было кнопок удаления, настроек воспроизведения, фильтров или непроизвольных экспозиций. Еще каких-то 200 лет назад фотография была больше похожа на науку, чем на искусство, поскольку требовала игры с химическими веществами и освещением. И его история доказывает поразительную эволюцию, необходимую для любого навыка.

ПЕРВЫЙ ФОТОГРАФ

У всего есть начало. Каждая форма искусства и набор навыков начинаются с кого-то и где-то. Для фотографии это было во Франции до рубежа 19 го века.

В конце 1790-х годов французский экспериментатор Жозеф Нисефор Ньепс и его брат, оба интересовавшиеся наукой и техникой, начали обсуждать способы использования света для создания изображений. Поскольку в то время у них были другие приоритеты (они работали над созданием двигателя внутреннего сгорания для приведения в движение лодок), прогресс был медленным, и только с появлением литографии в 1813 году их интерес возрос. Литография — процесс, в котором использовались обработанные плоские поверхности для отражения чернил от областей, не предназначенных для печати, — вот что вдохновило Ньепса вновь обратить внимание на фотографические эксперименты, что в конечном итоге привело к созданию им гелиографии. И именно гелиография была использована для создания древнейшей из сохранившихся фотографий, сделанных на камеру.

ЧТО ТАКОЕ ГЕЛИОГРАФИЯ

Гелиография представляла собой процесс печати, в котором натуральный асфальт или битум покрывали стеклянные или металлические пластины. Затем битум затвердевает под воздействием света. Когда пластины были вымыты маслом и лавандой, остались только шероховатые, покрытые чернилами участки.

Затем битум затвердевает под воздействием света. Когда пластины были вымыты маслом и лавандой, остались только шероховатые, покрытые чернилами участки.

В 1822 году Ньепс сделал успешную гелиографию гравюры с изображением папы Пия VII, которая была уничтожена в попытке скопировать ее годы спустя. В промежутке между ними Ньепс экспериментировал с различными пластинами с химическим покрытием, которые можно было красить для печати.

ПЕРВАЯ ФОТОГРАФИЯ

Ньепс покрыл оловянную тарелку тем же раствором, что и для гравюр, и стал ждать. После восьми часов воздействия Ньепс очистил пластину смесью масла, лаванды и петролей, чтобы растворить битум, который не затвердел на свету. В результате получилась постоянная фотография, единственная в своем роде фотография, на которой показан вид на внутренний двор за пределами его дома в Ле Гра. По сей день «Вид из окна в Ле Гра» Ньепса, сделанный в 1826 году, считается первой удачной и самой долгоживущей фотографией; а Ньепс считается первым в мире официальным фотографом.

ФОТОГРАФИЯ ПОСЛЕ НИСЕФОРА

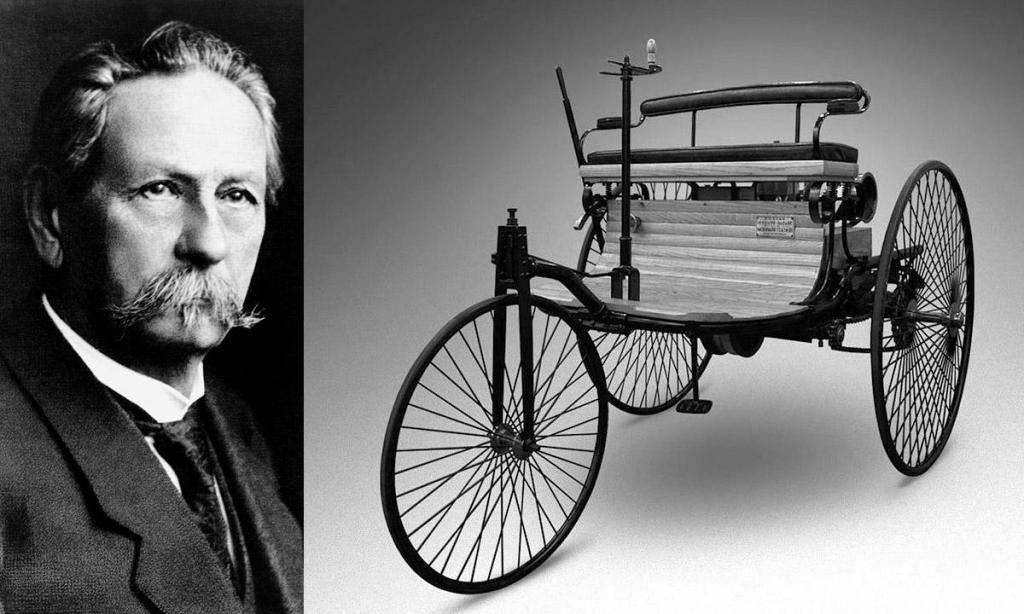

После «Вид из окна в Ле Гра» большая часть прогресса, достигнутого в фотографии, приписывается Луи-Жаку Манде Дагеру, который обратился к Ньепсу в 1825 году, чтобы совместно продолжить фотографическое исследовать. В 1829 году, через четыре года после первоначального отказа от работы с Дагером, Ньепс согласился на 10-летнее партнерство с художником, в соответствии с которым они вдвоем будут улучшать гелиографию. Когда Ньепс умер в 1833 году, Дагер продолжил работу, которая в конечном итоге привела к изобретению дагерротипа — процесса, в котором использовались сенсибилизированные йодом серебряные пластины и ртуть.

Пока два французских фотографа размышляли, англичанин Уильям Генри Фокс Талбот работал над своими собственными трюками. Он также изобрел свой собственный метод фотографии в то же время, когда Дагер разрабатывал дагерротип. Когда новость об изобретении Дагера распространилась, Талбот был убит горем, не подозревая, что кто-то еще изобретает что-то похожее на его собственное творение. Он решил больше не терять времени и начал спешно работать над дальнейшими улучшениями. В конечном итоге это привело к концепции негативной / позитивной печати, а позже он внедрил калотипию — метод печати, в котором использовалась галловая кислота и нитрат серебра, чтобы помочь с непроявленными и скрытыми фрагментами изображений. Вскоре калотип стал новым стандартом. Гелиография Ньепса и дагерротип Дагера остались в прошлом.

Он решил больше не терять времени и начал спешно работать над дальнейшими улучшениями. В конечном итоге это привело к концепции негативной / позитивной печати, а позже он внедрил калотипию — метод печати, в котором использовалась галловая кислота и нитрат серебра, чтобы помочь с непроявленными и скрытыми фрагментами изображений. Вскоре калотип стал новым стандартом. Гелиография Ньепса и дагерротип Дагера остались в прошлом.

ЭВОЛЮЦИЯ ФОТОГРАФИИ

По сей день Тальбот, Дагер и Нисефор считаются тремя отцами-основателями фотографии во всем мире, каждый из которых вносит свой вклад в это искусство по-своему.

Только представьте себе их мир. Мир, где слова «фотография» еще не было в словаре. Для мозгового штурма такого революционного процесса печати потребовался большой риск, пробы и ошибки. Без их оригинальных идей фотография сегодня может не существовать.

На дворе 2018 год, и оборудование для камер теперь легче и эффективнее, чем когда-либо прежде. Качественные фотографии можно сделать на карманный сотовый телефон, тут же загрузить на ноутбук, выложить в интернет и посмотреть на всеобщее обозрение. Профессиональные фотографы теперь могут устанавливать цифровые камеры на предпочтительные настройки, выбирая определенные значения выдержки и диафрагмы. За 1/4000 секунды изображение может быть создано и сохранено на карте памяти шириной в дюйм. Достигнутый прогресс поразителен, доказывая силу больших мечтаний, риска и прыжков в неизвестность. Итак, в следующий раз, когда вы достанете свой полуфунтовый iPhone, чтобы сделать селфи на пляже, я предлагаю вам уделить лишнюю минуту и подумать об истории, которая делает возможной современную фотографию.

Качественные фотографии можно сделать на карманный сотовый телефон, тут же загрузить на ноутбук, выложить в интернет и посмотреть на всеобщее обозрение. Профессиональные фотографы теперь могут устанавливать цифровые камеры на предпочтительные настройки, выбирая определенные значения выдержки и диафрагмы. За 1/4000 секунды изображение может быть создано и сохранено на карте памяти шириной в дюйм. Достигнутый прогресс поразителен, доказывая силу больших мечтаний, риска и прыжков в неизвестность. Итак, в следующий раз, когда вы достанете свой полуфунтовый iPhone, чтобы сделать селфи на пляже, я предлагаю вам уделить лишнюю минуту и подумать об истории, которая делает возможной современную фотографию.

Узнайте историю изобретения фотографии | Тушар Медаде | Acadmedia

Изображение предоставлено слева направо: «Вид из окна в Ле Гра» (1826–1827 гг.), Общественное достояние. Дагерротип Луи Дагера (1844 г.), общественное достояние. Портрет Фредерика Скотта Арчера, Научная фотобиблиотека. Фотография Kodak (1890 г.), Национальный музей СМИ, коллекция галереи Kodak, общественное достояние. Лаборатория Polaroid (1948 г.), коллекция Polaroid Corporation, Гарвардский университет.

Фотография Kodak (1890 г.), Национальный музей СМИ, коллекция галереи Kodak, общественное достояние. Лаборатория Polaroid (1948 г.), коллекция Polaroid Corporation, Гарвардский университет. Несколько важных достижений и вех, относящихся к древним грекам, способствовали развитию фотоаппаратов и фотографии. Вот краткая хронология различных прорывов с описанием их важности.

Китайские и греческие философы описывают основные принципы работы оптики и фотоаппарата.

Исаак Ньютон открыл, что белый свет состоит из разных цветов.

Иоганн Генрих Шульце обнаружил, что нитрат серебра темнеет под воздействием света.

Открывается Первая Панорама, предшественник кинотеатра, изобретенного Робертом Баркером.

Жозеф Ньепс получает первое фотографическое изображение, используя раннее устройство для проецирования реальных изображений, называемое камерой-обскурой. Однако для изображения потребовалось восемь часов светового воздействия, а затем оно выцвело.

Первый дагерротип Луи Дагера, изображение, которое было зафиксировано и не выцветало, и требовалось менее тридцати минут светового воздействия.

Первый американский патент в области фотографии, выданный Александру Уолкотту на его камеру.

Уильям Генри Тэлбот патентует процесс Calotype, первый негативный-позитивный процесс, делающий возможным первые множественные копии.

Первая реклама с фотографией опубликована в Филадельфии.

Фредерик Скотт Арчер изобрел коллодионный процесс, так что для изображений требовалось всего две или три секунды воздействия света.

Панорамная камера Sutton запатентована.

Оливер Венделл Холмс изобретает стереоскоп.

Фотографии и фотонегативы добавляются к произведениям, охраняемым законом об авторском праве.

Ричард Лич Мэддокс изобрел желатиновую сухую пластину с бромидом серебра, что означает, что негативы больше не нужно было проявлять немедленно.

Основание компании Eastman Dry Plate.

Джордж Истман изобретает гибкую бумажную фотопленку.

Компания Eastman запатентовала пленочную камеру Kodak.

Преподобный Ганнибал Гудвин патентует целлулоидную фотопленку.

В продажу поступила первая массовая камера под названием Brownie.

Сначала разрабатывается 35-мм фотокамера.

General Electric изобретает современную лампу-вспышку.

Представлен первый люксметр с фотоэлементом.

Компания Eastman Kodak продает пленку Kodachrome.

Eastman Kodak представляет негативную пленку Kodacolor.

Честер Карлсон получает патент на электрическую фотографию (ксерографию).

Эдвин Лэнд запускает и продает камеру Polaroid.

Eastman Kodak представляет высокоскоростную пленку Tri-X.

Компания EG&G разрабатывает камеру для экстремальных глубин для ВМС США.

Polaroid представляет цветную фотопленку мгновенного действия.

Фотография Земли сделана с Луны. Фотография Восход Земли считается одной из самых влиятельных когда-либо сделанных экологических фотографий.

Polaroid представляет одношаговую мгновенную фотографию с камерой SX-70.

Пионеры Джордж Истман и Эдвин Лэнд включены в Национальный зал славы изобретателей.